歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】歴史遺産とゆかいな仲間たち(教員紹介)

2023年04月17日

【歴史遺産コース】歴史遺産とゆかいな仲間たち(教員紹介)

先日、4月9日(日)に入学式と新入生ガイダンスがおこなわれました。

ちょうどその日まで本学の劇場「春秋座」では「京おどり」が開催されていて、とても華やかな構内でした。

大学の所在地は京都でありますが、通信教育部は北海道から沖縄まで日本全国の学生さんが在籍しています。

オンラインでの参加の方々も含めて、京都・瓜生山キャンパスに全国から新入生が集う、記念すべき日を迎え、気が引き締まる思いです。

さて、今回のブログでは改めまして歴史遺産コースの担任のような役割である専任教員(石神裕之・加藤詩乃)についてご紹介したいと思います。

大学内の石仏の前で

石神裕之先生は、主に歴史時代の考古学、とくに石造物をご専門にされています。

歴史時代というのは有史時代とも呼ばれまして、文字史料が存在する時代のことです。日本史では飛鳥・奈良時代以降がそれにあたります。

考古学というと、先史時代のイメージをもたれる方が多いかもしれませんが、歴史時代においては、いわゆる考古学的な手法と併せて文献資料からの情報も照らし合わせた研究が必要となるわけです。

歴史遺産コースでは「モノとココロ」というキーワードを学びの軸としておりますので、石神先生はまさにその申し子のような存在ですね。

なかでも、特に先生が熱心に取り組んでこられた研究は「近世の庚申塔」です。

庚申塔とは近世の民間信仰を背景として各地にたてられた石造物で、「青面金剛(しょうめんこんごう)」や「三猿」が刻まれたものが多くみられます。きっと皆さんも道端で見かけたことがあるのではないでしょうか?

庚申塔 宝永4年(1707) 東京都杉並区堀之内1丁目

詳しいご研究の内容はまたどこかで石神先生に書いていただくことにいたしましょう。

※ちなみに、先生は俳人としてもご活躍されております。

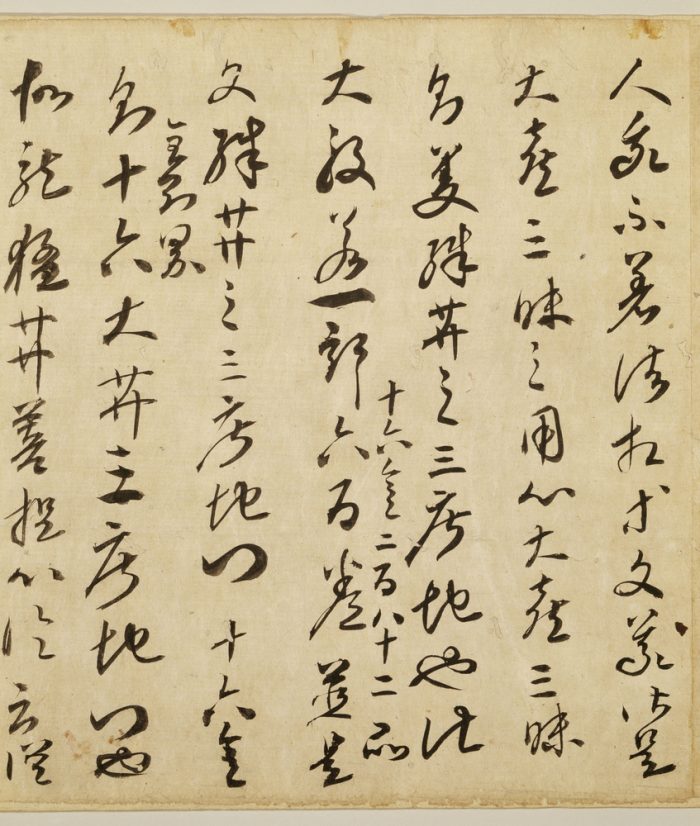

私、加藤は日本美術史で古代の「書跡」を専門としております。

美術史のなかでは、お世辞にも花形!とは言えないかもしれませんが、書は彫刻・絵画・工芸・歴史資料など他のさまざまな分野の対象に伴っている(或いは一部となっている)場合がありますので、興味関心が広くあれこれと手を付けたくなる(飽きっぽい?)自分にとっては、ある意味向いているのかもしれません。

空海筆「金剛般若経開題残巻」平安時代・9世紀、奈良国立博物館 出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/narahaku/649-0?locale=ja)

例えば、仏像や絵画に時代的な傾向や特定のコミュニティとの関係性を示す特徴がみられるように、文字のかたちにも同様のことが言えます。しかしながら、従来の書道史はそれらとは独立した歴史のなかで語られやすい傾向がありました。

総合的な日本美術史の流れの中に書跡の歴史を位置づけることで、書が人々にとってより鑑賞しやすいものとなったらよいな。というのが私のささやかな目標です!

というわけで、歴史遺産コースの専任教員の紹介でした。

くわえて業務担当非常勤講師の岩田真由子先生、上村正裕先生をはじめ、多彩な講師陣がおられます。教職員一同、皆さまを大学にてお待ちしております。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年07月20日

【歴史遺産コース】平安時代の痕跡

こんにちは、歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。 暑い日が続いていますが、京都は多くの観光客で賑わっています。さて、京都といえば、みなさんはどのようなイ…

-

歴史遺産コース

2019年08月06日

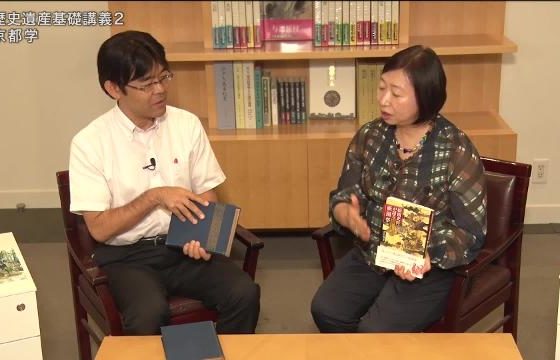

【歴史遺産コース】“歴史研究” の方法を知る授業。「歴史遺産学基礎講義(京都学)」

みなさん、こんにちは。 今回は、歴史遺産コースの授業「歴史遺産学基礎講義(京都学)」をご紹介します。 こちらの授業は、京都を基にした「歴史研究」の方法を知る必修…

-

歴史遺産コース

2021年05月07日

【歴史遺産コース】京都の歴史を学ぶ―テキスト科目「歴史遺産学講義(京都)」のご紹介―

みなさん、こんにちは。 歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。青葉の美しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今回は私の担当する、今年度から内…