書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】三輪田米山 ―花の名残に―

2023年04月27日

【書画コース】三輪田米山 ―花の名残に―

今年は宴会を伴う花見が解禁されましたね。桜は、漢詩や水墨画にはあまり登場しませんが、やはり特別に心を惹く花でしょう。今回は、桜を愛した三輪田米山(みわだ べいざん、1821-1908)の書を通して、書画的な花見を試みたいと思います。担当は書画研究室の渡邊です。

米山は愛媛県松山市の日尾八幡神社の宮司でした。中央の書道界とは距離を置き、鍾繇や王羲之の書、仮名では秋萩帖を学び、清らかで雄大な書風を形成しました。そして桜と、お酒が大好きな人でした。彼の書と酒の関係はよく語られるもので、酔って「打ち臥すか、打ち臥さぬ位でなければ」(『米山日記』より)筆をとらなかったといいます。ここで、その作品を見てみましょう。「山花水鳥皆知己」と大書されています。

この言葉は中国唐時代の、漢詩の句であり、先述の通り桜を詠み込んでいるとは考えにくいです。しかし私はこの書を見たとき、ここに書かれている「花」は桜だと思いました。皆さんはいかが思われますか。最後の点(「花」の「匕」の「ノ」)の形が桜の花びらに見えないこともないですが、それ以上に、この文字から発せられている、ある種の気が、桜と同じものを感じさせませんか。米山が桜を好んだことは、実は、この書を見た後で知りました。そして、やはりこの「花」は桜なのだと合点したのでした。

ところで、米山が奉職した日尾八幡神社の鳥居の先には大きな桜の樹があります。神名石「県社日尾八幡大神」や注連石「鳥舞・魚躍」の文字は彼の書です。私はまだ写真に写っているような時期にお参りしたことはありませんが、実に美しい所です。

参考に、「花」という文字が書かれている、米山の他の作品も見てみましょう。こちらは短冊に俳句を書いた作品です。「花すみれ」と言っている以上、明らかに桜ではないわけですが、どうも前掲作品の「花」とは趣が違っています。

今年の桜はほとんど散ってしまいましたが、桜とお酒を愛した三輪田米山の書や、日尾八幡神社の風景写真をご覧になって、花期の余韻を楽しんでいただけたらと思います。

2023年4月11日(火)から7月17日(月・祝)まで、愛媛県美術館(松山市)の「コレクション展Ⅰ」で、新収蔵の米山作品が四件展示されています(下記は美術館ホームページリンク)。

愛媛県美術館 (ehime-art.jp)

また、6月3日(土)14:00から美術館講堂において、専門学芸員・担当係長の長井健氏によるレクチャー「三輪田米山 その書の魅力」が開催されます。

展示作品はいずれも、米山書のなかでもかなりの傑作ですが「麒麟、高尚、楽群」の三幅対の掛け軸は、また出色のものです。向かって右は草書の「麒麟」、左はこれも草書の「楽群」、そして中央に楷書の「高尚」が掛かっています。長井氏によれば展示の並びにはいくらか悩まれたそうですが、正式書体の楷書で書かれた左右対称に近い字形の「高尚」が中央にあって、常用書体の草書で書かれた比較的華やかな「麒麟」「楽群」が左右にあるというのは、あたかも三尊像(中央に如来、左右に菩薩)のようで、理にかなった形でこの作品を鑑賞できると思います。

米山の書を、彼が生きた松山の地で見られるというのは、また特別の感慨があるものです。

一昨年(2021年)松山を訪れて、米山の書を鑑賞したり、許可を得て、その書が刻された石碑の拓本を採ったりした際に作った二首の詩を載せ、結びとします。

其一 巫祝清貧樂 巫祝清貧の樂しみ 揮毫必命杯 揮毫には必ず杯を命ず 天人猶不辨 天人猶ほ辨(わか)たざるがごとくして 于是始書來 是において始めて書し來る

口語訳:神官で、清貧の暮らしに甘んじていた。揮毫を求められた際には必ず酒を用意させた。酒を飲んで酔いが回ると、天工と人工との分別は無いものかのごとく思われてくるが、こうなって、はじめて書するのである。

其二 米山非避世 米山は世を避くるには非ず 郷里悉思君 郷里悉く君を思ふ 作字傳三萬 字を作ること三萬を傳へ 雖歌備右軍 歌と雖も右軍を備ふ 乞書望馥郁 書を乞ふは馥郁を望めばなり 磨墨帶芳芬 墨を磨して芳芬を帶ぶ 未得尋泉下 未だ泉下を尋ぬるを得ざるも 恩餘訪石文 恩は石文を訪ふに餘りあり

口語訳:米山は(名利を求めなかったため全国的にはほとんど知られていなかったが)世を捨てていたわけではない。郷里の人々から大変慕われている。その書作品は三万点にものぼるといい、和歌を書いたものといえども、王羲之の書法を備えている。書を依頼されるのは、その人柄が人々を引きつけたからでもあり、依頼者たちは麝香の香り(磨った墨)を準備しておく。残念なことには、今の私たちに黄泉の国まで米山を尋ねる手立てはないが、彼の字を刻した石碑がたくさん残されており、その拓本を採らせてもらうことが出来る(昔の人々が揮毫を求めた時のように)。

【参考文献】

・浅海蘇山『米山 人と書』墨美社、1969 ・髙澤浩一『三輪田米山 魂の書』芸術新聞社、2016

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

■書画的な花見をしましょう!

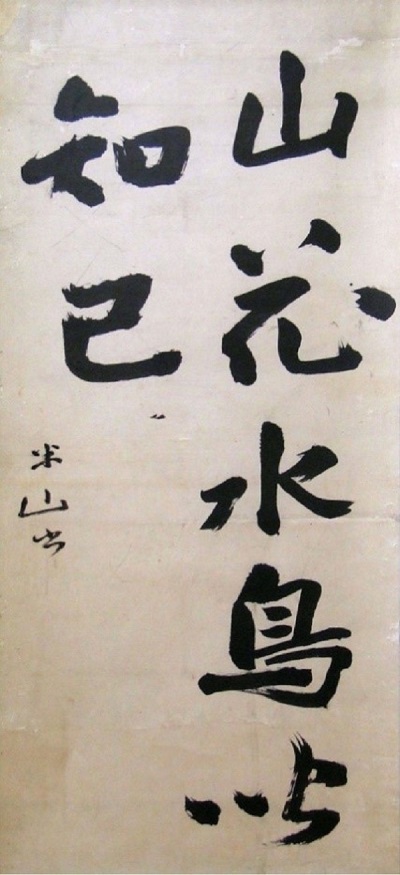

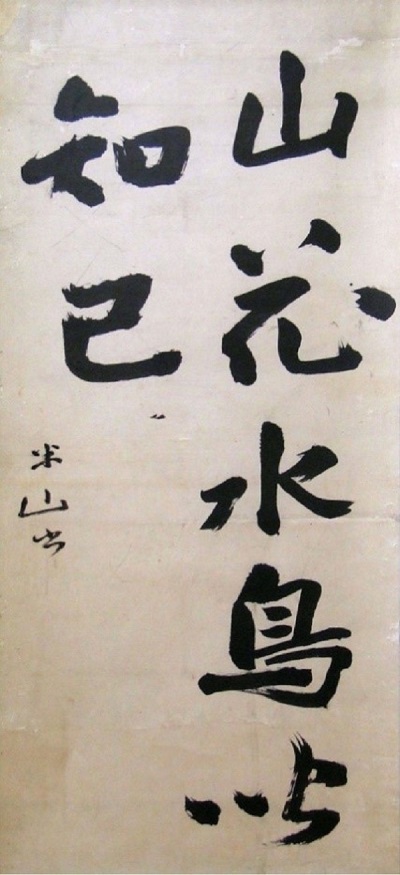

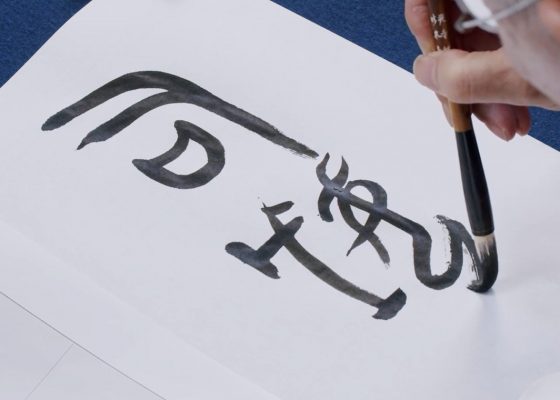

米山は愛媛県松山市の日尾八幡神社の宮司でした。中央の書道界とは距離を置き、鍾繇や王羲之の書、仮名では秋萩帖を学び、清らかで雄大な書風を形成しました。そして桜と、お酒が大好きな人でした。彼の書と酒の関係はよく語られるもので、酔って「打ち臥すか、打ち臥さぬ位でなければ」(『米山日記』より)筆をとらなかったといいます。ここで、その作品を見てみましょう。「山花水鳥皆知己」と大書されています。

三輪田米山「山花水鳥皆知己」 本紙1352mm×609mm、軸装(筆者蔵)

この言葉は中国唐時代の、漢詩の句であり、先述の通り桜を詠み込んでいるとは考えにくいです。しかし私はこの書を見たとき、ここに書かれている「花」は桜だと思いました。皆さんはいかが思われますか。最後の点(「花」の「匕」の「ノ」)の形が桜の花びらに見えないこともないですが、それ以上に、この文字から発せられている、ある種の気が、桜と同じものを感じさせませんか。米山が桜を好んだことは、実は、この書を見た後で知りました。そして、やはりこの「花」は桜なのだと合点したのでした。

日尾八幡神社の春の風景(日尾八幡神社提供)

ところで、米山が奉職した日尾八幡神社の鳥居の先には大きな桜の樹があります。神名石「県社日尾八幡大神」や注連石「鳥舞・魚躍」の文字は彼の書です。私はまだ写真に写っているような時期にお参りしたことはありませんが、実に美しい所です。

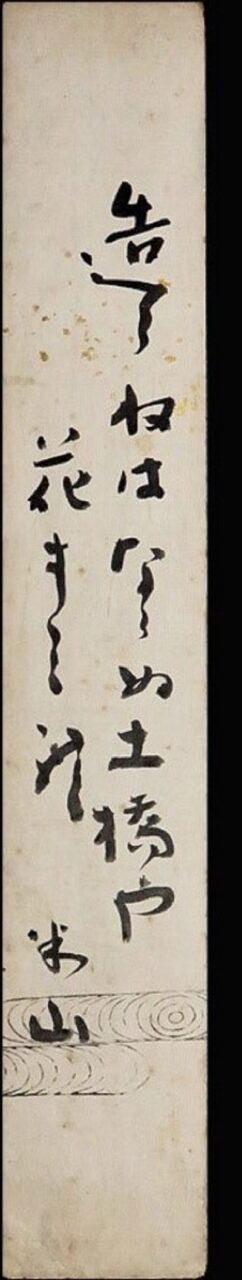

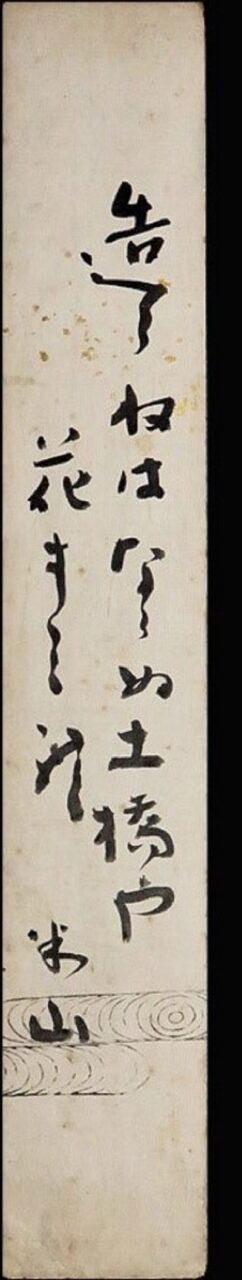

参考に、「花」という文字が書かれている、米山の他の作品も見てみましょう。こちらは短冊に俳句を書いた作品です。「花すみれ」と言っている以上、明らかに桜ではないわけですが、どうも前掲作品の「花」とは趣が違っています。

三輪田米山 「造らねばならぬ土橋や花すみれ」362mm×59mm、短冊(筆者蔵)

今年の桜はほとんど散ってしまいましたが、桜とお酒を愛した三輪田米山の書や、日尾八幡神社の風景写真をご覧になって、花期の余韻を楽しんでいただけたらと思います。

■米山の書を見に行きましょう!

2023年4月11日(火)から7月17日(月・祝)まで、愛媛県美術館(松山市)の「コレクション展Ⅰ」で、新収蔵の米山作品が四件展示されています(下記は美術館ホームページリンク)。

愛媛県美術館 (ehime-art.jp)

また、6月3日(土)14:00から美術館講堂において、専門学芸員・担当係長の長井健氏によるレクチャー「三輪田米山 その書の魅力」が開催されます。

展示作品はいずれも、米山書のなかでもかなりの傑作ですが「麒麟、高尚、楽群」の三幅対の掛け軸は、また出色のものです。向かって右は草書の「麒麟」、左はこれも草書の「楽群」、そして中央に楷書の「高尚」が掛かっています。長井氏によれば展示の並びにはいくらか悩まれたそうですが、正式書体の楷書で書かれた左右対称に近い字形の「高尚」が中央にあって、常用書体の草書で書かれた比較的華やかな「麒麟」「楽群」が左右にあるというのは、あたかも三尊像(中央に如来、左右に菩薩)のようで、理にかなった形でこの作品を鑑賞できると思います。

米山の書を、彼が生きた松山の地で見られるというのは、また特別の感慨があるものです。

■游松山思米山先生 二首 (松山に游びて米山先生を思ふ 二首)

一昨年(2021年)松山を訪れて、米山の書を鑑賞したり、許可を得て、その書が刻された石碑の拓本を採ったりした際に作った二首の詩を載せ、結びとします。

其一 巫祝清貧樂 巫祝清貧の樂しみ 揮毫必命杯 揮毫には必ず杯を命ず 天人猶不辨 天人猶ほ辨(わか)たざるがごとくして 于是始書來 是において始めて書し來る

口語訳:神官で、清貧の暮らしに甘んじていた。揮毫を求められた際には必ず酒を用意させた。酒を飲んで酔いが回ると、天工と人工との分別は無いものかのごとく思われてくるが、こうなって、はじめて書するのである。

其二 米山非避世 米山は世を避くるには非ず 郷里悉思君 郷里悉く君を思ふ 作字傳三萬 字を作ること三萬を傳へ 雖歌備右軍 歌と雖も右軍を備ふ 乞書望馥郁 書を乞ふは馥郁を望めばなり 磨墨帶芳芬 墨を磨して芳芬を帶ぶ 未得尋泉下 未だ泉下を尋ぬるを得ざるも 恩餘訪石文 恩は石文を訪ふに餘りあり

口語訳:米山は(名利を求めなかったため全国的にはほとんど知られていなかったが)世を捨てていたわけではない。郷里の人々から大変慕われている。その書作品は三万点にものぼるといい、和歌を書いたものといえども、王羲之の書法を備えている。書を依頼されるのは、その人柄が人々を引きつけたからでもあり、依頼者たちは麝香の香り(磨った墨)を準備しておく。残念なことには、今の私たちに黄泉の国まで米山を尋ねる手立てはないが、彼の字を刻した石碑がたくさん残されており、その拓本を採らせてもらうことが出来る(昔の人々が揮毫を求めた時のように)。

【参考文献】

・浅海蘇山『米山 人と書』墨美社、1969 ・髙澤浩一『三輪田米山 魂の書』芸術新聞社、2016

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2023年03月02日

【書画コース】第一期生の学びの様子をご紹介

書と水墨画を完全オンラインで学ぶことができる日本初の書画コース。 このコースでは、書と水墨画を同時に学び、制作技法だけでなく理論や知識を体系的に学べます。 新入…

-

書画コース

2022年06月28日

【書画コース】スクーリング科目「書画Ⅰ-1(篆書法・隷書法)」のご紹介

みなさんこんにちは。書画研究室の前川です。 この春に新設された書画コースでは、スクーリング科目(以下、S科目)のうち、春期に開講されている「書画Ⅰ-1 (篆書法…

-

通信教育課程 入学課

2025年10月25日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …