和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】「伝統文化I-4(書の文化)」のご紹介

2023年04月27日

【和の伝統文化コース】「伝統文化I-4(書の文化)」のご紹介

こんにちは。和の伝統文化コースの森田です。あたたかな日差しの心地よい5月となりました。いよいよ新年度のスクーリングが始まりますね。

本コースの特徴の一つに、暮らしに息づく様々な生活文化を学べることがあげられます。そのなかから今回は、「伝統文化Ⅰ-4 書の文化」というスクーリングをご紹介しましょう。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

「書」は東アジア圏における伝統的な文化であり、芸術表現としても長い歴史があります。このスクーリングでは、「書」の特質や、書を表現するための道具である文房四宝(筆、墨、硯、紙)について理解を深めるとともに、中国と日本の「書」の歴史や表現について、実際に筆をとりながら体験的に学びます。

そもそも日本の「書」のルーツは、中国の漢字文化にあります。日本に漢字が伝来したのは弥生時代頃といわれており、当時の古墳から「篆書(てんしょ)」体の文字を使った銅貨が出土しています。「篆書」は細やかで美しい曲線と左右均整のとれた書体を特徴としますが、画数が多く複雑で記すのが大変でした。そこで次第に簡略化されるようになり、「隷書(れいしょ)」が誕生します。「隷書」は「篆書」より書きやすく、わたしたちが現在用いている漢字により近いものとなります。書体には、ほかに「楷書」「行書」「草書」などもあり、いずれも社会的かつ実用的な目的や美意識にもとづいて考案されました。

スクーリングではこうした歴史について講義を通じて学ぶとともに、実際に書きながら理解を深めていきます。

奈良時代には、漢字を音によって表す「万葉仮名」が使われるようになりますが、やがて「万葉仮名」を崩すようになり、かな文字の誕生へとつながっていきます。また、漢文を日本語として読むために「片仮名」も考案されます。

こうした中国と日本の「書」の長い歴史について理解を深めたうえで、スクーリングでは最後に、「書」の鑑賞についても学びます。「古筆」「墨蹟」「現代の書」の中から代表的な作例を取り上げて、その表現を鑑賞します。これにより、日々の生活のなかで目にした「書」の作品や博物館・美術館などで展示されている古名跡について鑑賞することができるようになることを目指します。

伝統文化はその長い歴史のなかで形を変えながら、現代もなお、わたしたちの生活のなかで生きています。和の伝統文化コースではさまざまな伝統文化の今ある姿を見つめ、これからの文化のあり方を考えていきます。次回のレポートもどうぞお楽しみに。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

本コースの特徴の一つに、暮らしに息づく様々な生活文化を学べることがあげられます。そのなかから今回は、「伝統文化Ⅰ-4 書の文化」というスクーリングをご紹介しましょう。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

「書」は東アジア圏における伝統的な文化であり、芸術表現としても長い歴史があります。このスクーリングでは、「書」の特質や、書を表現するための道具である文房四宝(筆、墨、硯、紙)について理解を深めるとともに、中国と日本の「書」の歴史や表現について、実際に筆をとりながら体験的に学びます。

そもそも日本の「書」のルーツは、中国の漢字文化にあります。日本に漢字が伝来したのは弥生時代頃といわれており、当時の古墳から「篆書(てんしょ)」体の文字を使った銅貨が出土しています。「篆書」は細やかで美しい曲線と左右均整のとれた書体を特徴としますが、画数が多く複雑で記すのが大変でした。そこで次第に簡略化されるようになり、「隷書(れいしょ)」が誕生します。「隷書」は「篆書」より書きやすく、わたしたちが現在用いている漢字により近いものとなります。書体には、ほかに「楷書」「行書」「草書」などもあり、いずれも社会的かつ実用的な目的や美意識にもとづいて考案されました。

スクーリングではこうした歴史について講義を通じて学ぶとともに、実際に書きながら理解を深めていきます。

奈良時代には、漢字を音によって表す「万葉仮名」が使われるようになりますが、やがて「万葉仮名」を崩すようになり、かな文字の誕生へとつながっていきます。また、漢文を日本語として読むために「片仮名」も考案されます。

こうした中国と日本の「書」の長い歴史について理解を深めたうえで、スクーリングでは最後に、「書」の鑑賞についても学びます。「古筆」「墨蹟」「現代の書」の中から代表的な作例を取り上げて、その表現を鑑賞します。これにより、日々の生活のなかで目にした「書」の作品や博物館・美術館などで展示されている古名跡について鑑賞することができるようになることを目指します。

伝統文化はその長い歴史のなかで形を変えながら、現代もなお、わたしたちの生活のなかで生きています。和の伝統文化コースではさまざまな伝統文化の今ある姿を見つめ、これからの文化のあり方を考えていきます。次回のレポートもどうぞお楽しみに。

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2019年08月13日

【和の伝統文化コース】「伝統文化」を現代において学び、実践する意義とは?

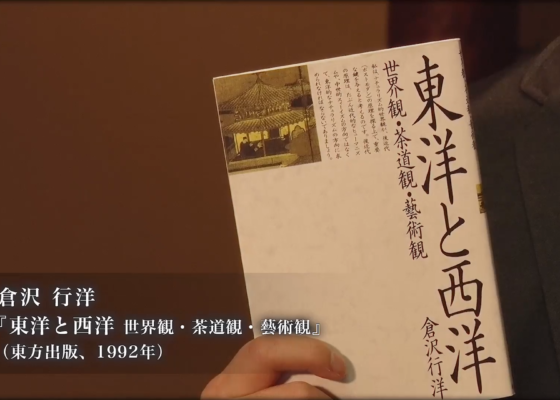

今回は、和の伝統文化コースにおける入門的な科目「伝統文化基礎講義」をご紹介します。こちらの科目は、倉沢行洋『東洋と西洋 ー 世界観・茶道観・芸術観』(東方出版、…

-

和の伝統文化コース

2021年05月31日

【和の伝統文化コース】初夏を彩る山法師(ヤマボウシ)と和洋折衷の美

皆さん、こんにちは。 和の伝統文化コース非常勤講師の黒河星子です。 今回は季節と花にまつわるお話をひとつしたいと思います。 今年は梅雨入りが例年よりなんと3週間…

-

通信教育課程 入学課

2025年10月25日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …