染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】山形、新潟の手仕事と食文化~関川しな織センターを訪ねて~

2023年06月27日

【染織コース】山形、新潟の手仕事と食文化~関川しな織センターを訪ねて~

当初は秋に各地の会場で在学生と卒業生、教員が集う機会として開催していました。今では年間を通して全国各地で開催しています。(在学生は収穫祭に参加してレポートを提出すると「地域芸術実践1」として単位認定を受け、卒業要件に加えることもできます。)

▼昨年久田先生が企画を担当した「収穫祭」の様子

縄文から今に続く私たちの生活 ― 器と布を通して考える[収穫祭 in 新潟]

関川しな織センター

さて今年度、私は9月に開催する収穫祭の企画として山形県鶴岡市の「関川しな織センターにて、古代の糸つくりと布つくりを知る」を提案しました。 本コースでは以前「山形産地研究」という科目で「しな織センター」を会場とするスクーリング授業を開講していたこともあるゆかりの地です。3日間でしな織の各工程を体験し、地域に根ざした手仕事を学ぶ内容でした。何度も訪れた関川がとても懐かしく、もう一度行ってみたい気持ちが大きくなっていました。

そこで6月初旬に現地下見に行ってきたときの様子を是非みなさんにもご紹介したいと思います。

関川しな織センター

本コースの「山形産地研究」のスクーリング科目が閉講してもう10年ほど経ったでしょうか。センターの様子も様変わりしていることでしょう。以前は運行していたバスもなくなっているようです。交通手段の確認やセンターの方との打ち合わせを行って開催に備えます。

しなの花が咲いていました

開講当時、「山形産地研究」の授業実施のため寝台特急に乗って会場入りしていました。

木曜日に通学部の授業を終えてから京都駅に向かい、列車を待ちます。寝ている間に目的地に到着。朝から関川に行って授業。金、土、日の授業が終わったらまた夜行で京都へ。(当時スクーリングは金~日の3日間開講。現在は土日の2日間開講です。)

ハードでしたが充実していました。しな織を後世に引き継ぐための活動を熱心にされている方々との出会いは貴重でした。

JR温海温泉駅

こちらは「収穫祭」の集合場所候補のJR温海温泉駅です。

海岸沿いで温海温泉への最寄駅です。そうそう、寝台特急で目を醒ますと車窓には海沿いの景色が広がっていました。夜明けを待ちながら下車の支度をしました。久しぶりの駅。写真を撮って駅舎の中へ。水族館のポスターが貼ってありました。鶴岡に宿泊しているので最終日の行き先候補になりました。

加茂水族館のポスター

集合場所を確認して、関川へ。

バスはないのでレンタカーで向かいます。収穫祭ではジャンボタクシーかマイクロバスを使う予定です。JR温海温泉駅からは30分くらいでしな織センターに行けます。途中、停車して写真を撮りながらゆっくり向かいます。

しな織と古戦場の里

しな織センターに到着。以前と変わったところはないようで一安心です。

センターの方と打ち合わせをして会場を見学しました。日曜日とあってお客さんは多いようです。広いホールがあるので、体験用の織機を移動させれば20人くらいは収穫祭に十分参加できそうです。

しな織センター内

並んでいるのは体験用の織機です。

織ってみたい参加者は空き時間にトライしてもらうことにして、やはり体験するなら糸作りです。木から繊維を取って織物にするなんて素晴らしい技術です。少し前の日本人が当たり前のように行っていた技術が今では途絶えてしまいそうです。うまくできなくても、やってみることで昔日の日本人の生活に思いを馳せることができます。

しな織の資料展示

収穫祭の会場となるしな織センターを後にして、集落を散策しました。

新緑の季節、花が咲き乱れ、勢いよく植物が輝いていました。大きな鍋を洗っている方がいて、何を煮たのか聞いてみました。大鍋で煮るものといえばしなの繊維か、はたまた笹巻きか。聞いてみたところ笹巻きを煮たとのことです。目を輝かせてお話をうかがっていると「好きならどうぞ」と出来立ての笹巻きをくださいました。

大鍋で煮るのは?

笹巻きはこのあたりの伝統食です。

木灰から取った灰汁(あく)に浸した餅米を笹で巻いて灰汁で煮て作ります。授業で訪れた時には金沢屋さん(旅館、いまは営業されていません)でいただいた昼食に添えられていました。独特の風味に魅せられました。笹の香りに灰汁の香りがついていて、餅米は艶々と輝きます。きな粉をかけて食べます。いただいた笹巻きはまだほんのりあたたかく、何もつけなくても美味しく、形の美しさも感動的でした。

笹巻き

べっこう色です

「山形産地研究」の授業で山形を毎年訪れていた頃、まったく別の目的で鹿児島県の奄美大島に何度も行っていました。こちらはグループ展に参加するためです。奄美大島の美しい海を会場として、海中で行われる展覧会に参加していました。

奄美大島では「あく巻き」という食文化に出会いました。餅米を灰汁に浸し、竹の皮に包んで灰汁で数時間煮ます。べっこう色に煮上がったあく巻きにはきな粉をかけて食べます。山形と鹿児島。遠く離れた二つの場所で、よく似た食文化があることに深い感銘を受けました。餅米を灰汁に浸しておいて灰汁で炊くことで出来上がったものはかなり日持ちがします。冷蔵庫がない時代、食材が傷まない工夫はとても大切であったことは容易に想像できます。

自作のあく巻き

灰を使う生活の技術は、かつての日本人には当たり前のことでした。日々の煮炊きや風呂、暖房の熱源が薪であれば灰はいつでも身近にあります。灰は食材のアク抜き、畑仕事、染織や陶芸にも使われます。熱源がガスや電気に変わり、灰は私たちの生活からは消えてしまいました。

今回の収穫祭ではしな織を主なテーマにしているのですが、もう一つのテーマとして「灰の利用」を考えています。しなの木から繊維を取る際に、灰汁で繊維を煮る工程があります。しな(榀、科)でも藤でも芭蕉でも、植物から繊維を取る方法として灰汁で煮る工程は共通しています。繊維を柔らかくして、不要なものを取り去るために強いアルカリ性の灰が必要なのです。

書籍『灰と日本人』

関川の次はもう一つの目的地「さんぽく生業の里」に向かいます。

事前にしな織を書籍やインターネットで調べていて、いつのまにか笹巻きを追っていました。笹巻き作りの体験ができる施設があることがわかりました。しな織センターからは1時間くらいで行けそうです。行き方はナビ任せで出発します。

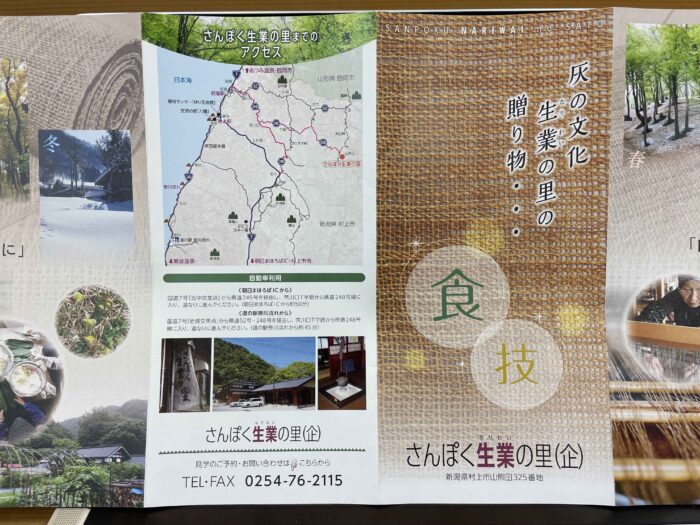

パンフレット

途中、車がすれ違うことが難しそうな所をドキドキしながら超えると雷峠(いかづちとうげ)に出ました。雷といえばしなを織っているところです。これまで一度も訪ねたことはなく、書籍で見るだけでした。雷がどこなのかぼんやりとしか知らなかったのに偶然通ることとなった幸運。今回は遠くから眺めるだけでした。いつか行ってみたいところの一つになりました。

シナバタの里 雷

田は田植えが終わったばかりのようです。

鳥がたくさんいました。カモメ? 田んぼとカモメは妙な取り合わせです。私が朝、海沿いを出発して午後に山中に居るくらいなので、カモメがここまで飛んでくるのは容易いのでしょう。

田んぼにいる鳥たち

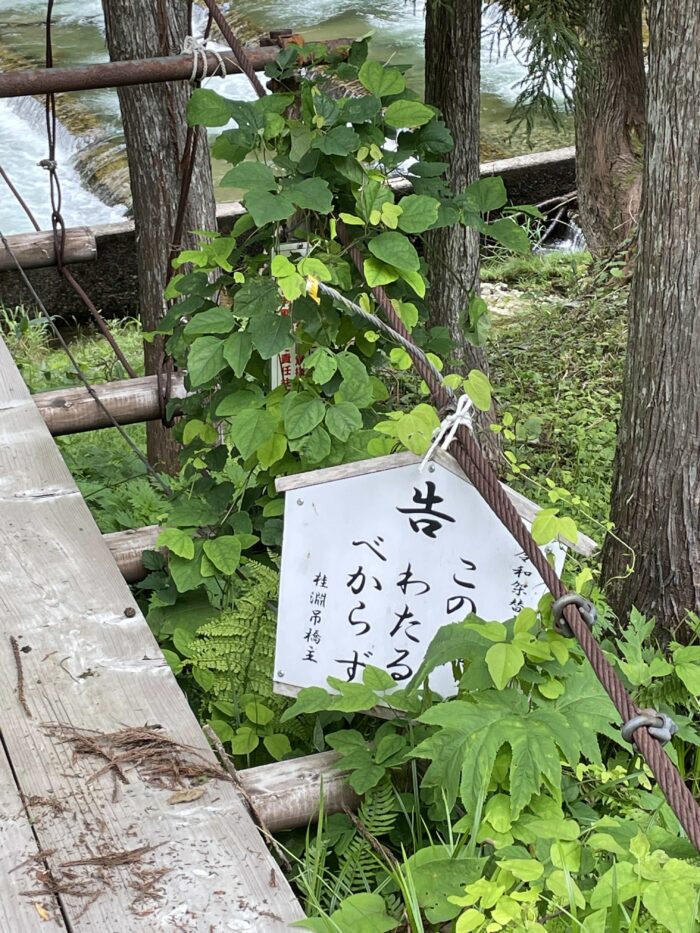

吊り橋がありました。

渡ってみたくなり停車。近づくと「この橋わたるべからず」と書かれています。私設の橋のようです。一休さんではないので渡るのはやめました。

吊り橋

この橋わたるべからず

さんぽく生業の里に到着。 お邪魔してみるとお母さんたちお二人が出来立ての笹団子と笹巻きの仕上げをしているところでした。山盛りです。ここでは毎日たくさんの笹団子と笹巻きを作って地方発送しているのでしょうか。お話をうかがうと、節句なので地元の方からの注文でたくさん作ったとのことです。その日は旧暦の端午の節句だったのです。何という巡り合わせ! 笹巻きを一つご馳走してくださいました。関川でいただいたものとは形が少し違います。作る人によって個性が出るのでしょう。

さんぽく生業の里

笹団子

さんぽく生業の里では笹巻きの他、とち餅、とち餅大福、赤かぶ漬け、しな布を生産、販売されています。書籍『奇跡の企業組合 生業の里 還暦を超えたお母さんたちの挑戦』に詳述されています。

書籍

さんぽく生業の里のパンフレットによると、しな布には1400年の歴史があり、かつては東日本の各地で生産されていたのですが、今では関川、雷、そして村上市の山熊田(さんぽく)だけで織り継がれているとのことです。

しなを織る

在学生と卒業生の皆さん、収穫祭で関川を訪ね、しな織りと笹巻き、灰を使う生活の一端に触れてみてはいかがでしょうか。学外の皆さんも機会がありましたら山形や新潟の手仕事と食文化に触れてみてください。

夕陽に映える笹巻き

さんぽく生業の里は今回の「収穫祭」では訪ねません。もしみなさんがこちらを訪れる際は、前泊か後泊をして行ってみてはいかがでしょうか。不在の日もあるのでお電話をしてから来てくださいとのことでした。(笹巻き作りの体験はコロナ以後、休止中です)

◆参考文献◆

『灰と日本人』小泉武夫著 中央公論新社

『奇跡の企業組合 生業の里 還暦を超えたお母さんたちの挑戦』中嶋哲夫著 博進堂

『別冊太陽 日本の布 原始布探訪』監修:北村哲郎 平凡社

『別冊太陽 日本の自然布』平凡社

資料請求|大学案内・募集要項

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

染織コース

2022年09月12日

【染織コース】それぞれの思いを染める -夏の思い出-

皆さんこんにちは、通信染織コースの梅崎由起子です。 9月になり、秋が近づいてきましたね。 今年の夏はどのようにお過ごしになりましたか? 私の夏の思い出エピソード…

-

染織コース

2021年10月15日

【染織コース】タペストリーとは・・?綴織の表現

皆さんこんにちは。通信染織コースの久田多恵です。今回は「タぺストリー」についてです。「タぺストリー」や「タピストリー」という言葉を聞いたり使ったりされると思いま…

-

通信教育課程 入学課

2024年01月02日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …