書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】教員や学友とリアルで交流!「特別講義 in 滋賀・観峰館」

2023年06月30日

【書画コース】教員や学友とリアルで交流!「特別講義 in 滋賀・観峰館」

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。今回は滋賀県にございます観峰館にご協力頂き実施した特別講義(5月開催)の報告をいたします。

通学不要・完全オンライン学習で卒業まで学べる本コースですが、教員や学友とともにリアルに交流ができる点でも貴重な会でした。

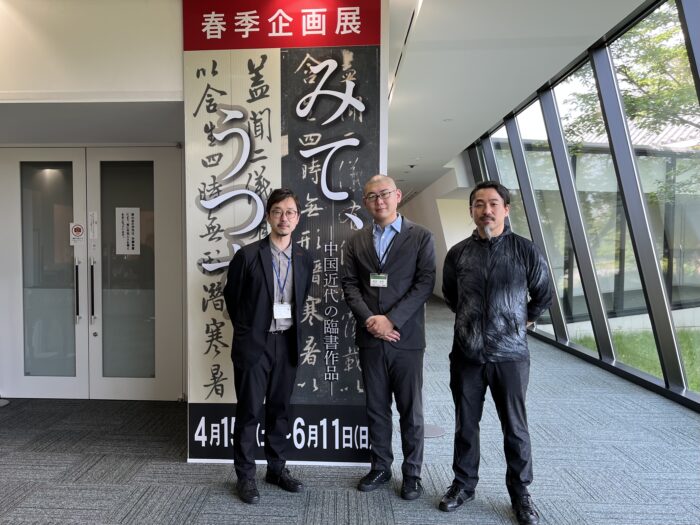

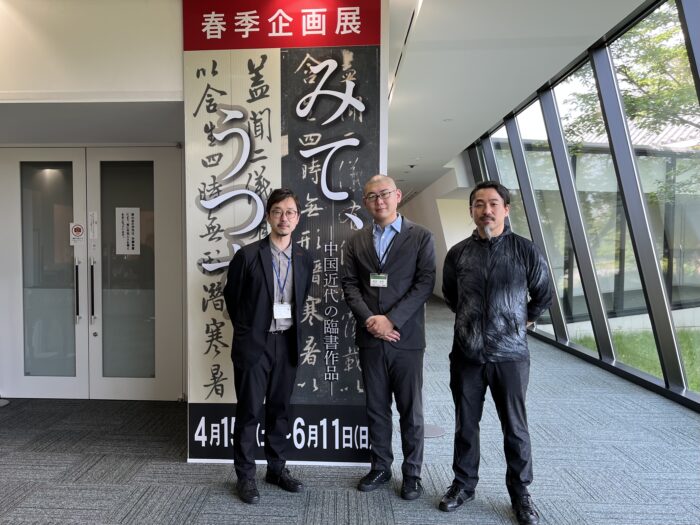

当日は爽やかな空と風が吹く心地よい日でした。

当日は爽やかな空と風が吹く心地よい日でした。

観峰館は「書の文化にふれる博物館」として、公益財団法人日本習字教育財団が、書道文化の普及を目的に運営する博物館です。日本習字創立者の原田観峰氏が収集した2万5千点におよぶ中国近現代書画や碑版法帖のほか、日本の書画や和本類などを収蔵しています。

観峰館は「書の文化にふれる博物館」として、公益財団法人日本習字教育財団が、書道文化の普及を目的に運営する博物館です。日本習字創立者の原田観峰氏が収集した2万5千点におよぶ中国近現代書画や碑版法帖のほか、日本の書画や和本類などを収蔵しています。

今回の講義では、企画展「みて、うつす。-中国近代の臨書作品-」を拝見いたしました。本展は、同館が収蔵する清時代後期から中華民国初期頃に制作された臨書作品を特集し、中国近代という激動期に書に臨み続けた作家らの臨書作品を通して、書における「みて、うつす」という行為について考え、その面白さを味わえる展示でした。

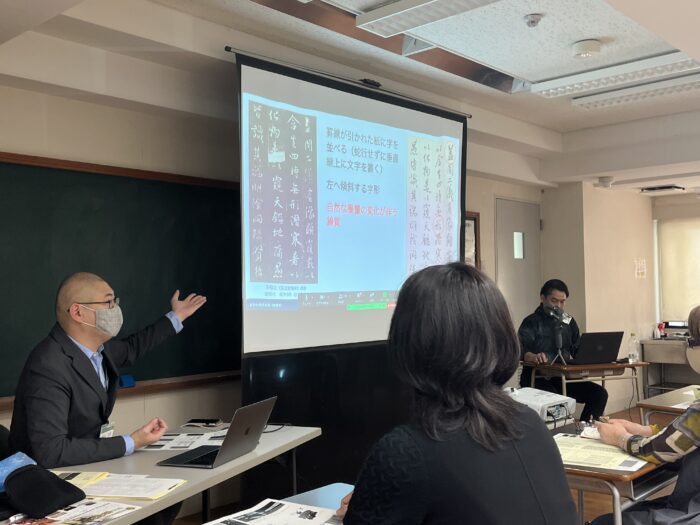

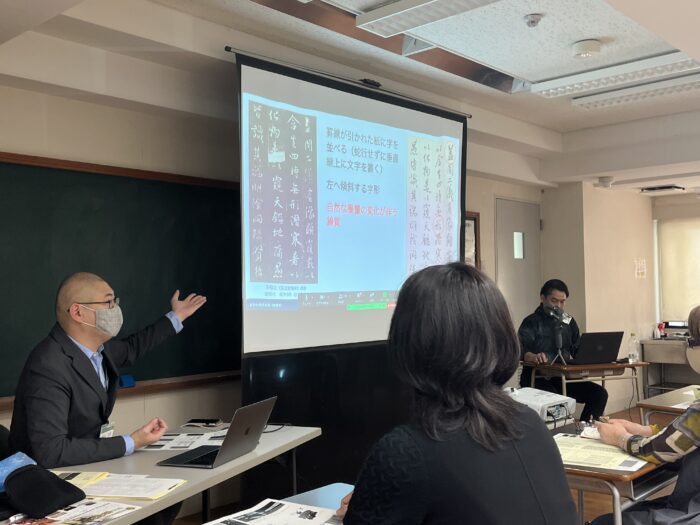

まず始めに当館学芸員の根來先生より展覧会の目的と「臨書(りんしょ)」の考え方についてお話を伺いました。

「臨書」は、現代でも初学者から熟練の書家まで書を学ぶときに欠かせないものであり、単なる手本の再現にとどまらず、それを独自に解釈して写し、手本の形から離れた表現を見せることもあるとのこと。これらを王羲之《集王聖教序》部分と鄧散木《行書臨集王聖教序横披》部分の2作品を取り上げ、臨書のプロセスと、その特質を考察していきました。

「臨書」は、現代でも初学者から熟練の書家まで書を学ぶときに欠かせないものであり、単なる手本の再現にとどまらず、それを独自に解釈して写し、手本の形から離れた表現を見せることもあるとのこと。これらを王羲之《集王聖教序》部分と鄧散木《行書臨集王聖教序横披》部分の2作品を取り上げ、臨書のプロセスと、その特質を考察していきました。

臨書には…

◉形臨–書の形を忠実に写すことで、もっぱら技術面の習得をはかる臨書の仕方。

◉意臨–字の形に重きをおかず、書の意(こころ)をとり、その作の精神を表現することに重点を置いた臨書の仕方。

◉暗書–形臨/意臨によっておぼえた手本の文字の字形/用筆/章法(紙面における文字の配置)などを、手本をはなれて再現すること。

※広い意味の臨書で暗は「そらんじる」である。

以上の要素があり、書家らが形はもちろんのこと、書くリズムや古人の「筆意」(=制作意図や書の趣)を得ることで自らを成長させてきた学び方を再認識できました。

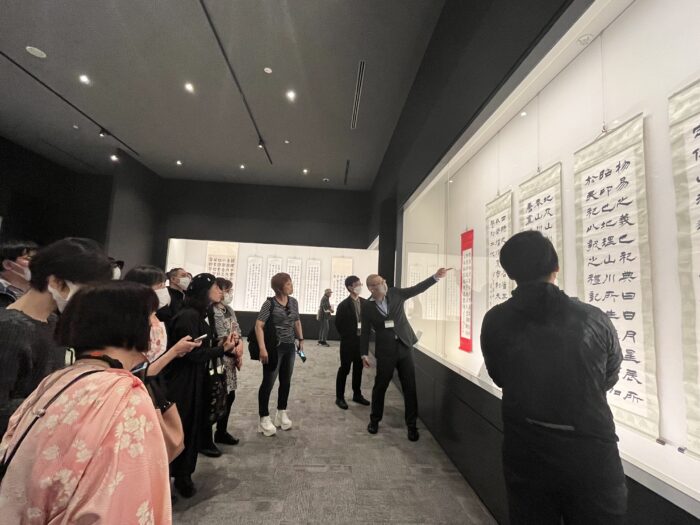

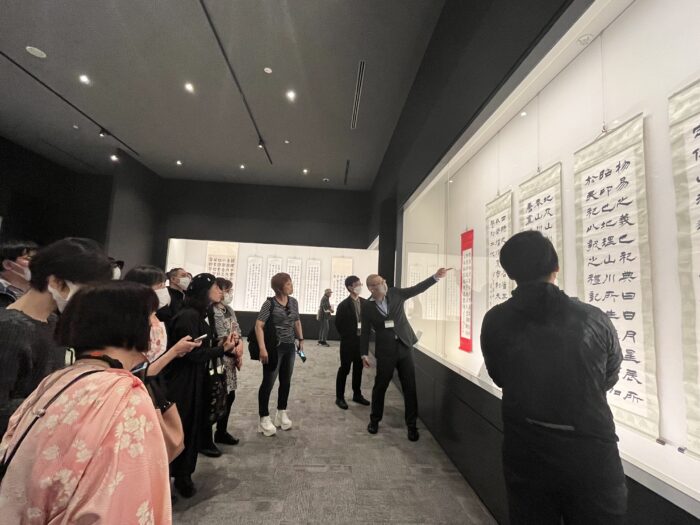

講義後は展示室に移動し、作品について根來先生に解説頂きました。桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。

講義後は展示室に移動し、作品について根來先生に解説頂きました。桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。

今回の特別講義は現地、Zoom配信含めて総勢140名程の参加と、本当に熱い特別講義になりました!!参加者の皆様の熱心にメモを取り、作品から学び取ろうとする姿勢はとても美しかったです。やはり実物を前にし、アンテナを研ぎ澄ませて吸収する時間は大切だなと改めて感じました。

皆様もぜひ様々な展覧会で実物と対峙して入力する機会を増やしてみてください。

1年前、数ヶ月前、昨日の自分とは違った感動や発見と出逢えるかもしれません。「学び方を学ぶ」よい日となりました。

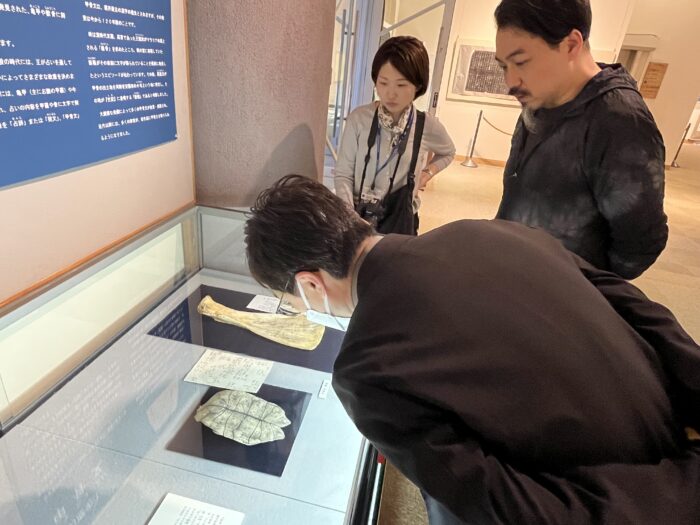

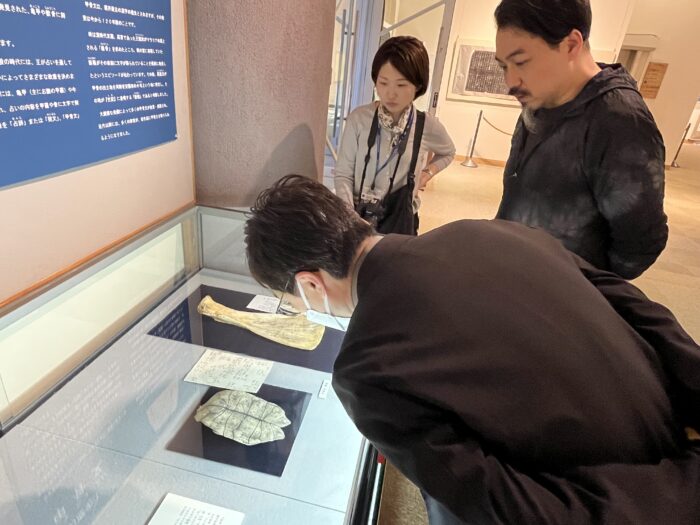

<こぼれ話>

「あれも欲しいな…。これも欲しい。」

「あれもかっこいいな…。これも美しいな。」

特別講義の前に観峰館のコレクション展示を拝見しながら、口々につぶやく教員たち

そして互いに感じた魅力や感じたことを共有し合う時間は、とても刺激的で学びのある時間です。やはり実物はいい…歴史や時間を宿した文物の魅力を沢山入力し、共有する。こんなふうに皆さんと心に生まれたものをシェアしていけるともっと面白くなりますね✨

そして互いに感じた魅力や感じたことを共有し合う時間は、とても刺激的で学びのある時間です。やはり実物はいい…歴史や時間を宿した文物の魅力を沢山入力し、共有する。こんなふうに皆さんと心に生まれたものをシェアしていけるともっと面白くなりますね✨

次回のブログもお楽しみに!

2023.7.13追記 書画コースYouTubeチャンネルにて当日の様子が動画でアップされています。是非ご覧ください。

観峰館公式HP

書画コース|学科・コース紹介

通学不要・完全オンライン学習で卒業まで学べる本コースですが、教員や学友とともにリアルに交流ができる点でも貴重な会でした。

当日は爽やかな空と風が吹く心地よい日でした。

当日は爽やかな空と風が吹く心地よい日でした。 観峰館は「書の文化にふれる博物館」として、公益財団法人日本習字教育財団が、書道文化の普及を目的に運営する博物館です。日本習字創立者の原田観峰氏が収集した2万5千点におよぶ中国近現代書画や碑版法帖のほか、日本の書画や和本類などを収蔵しています。

観峰館は「書の文化にふれる博物館」として、公益財団法人日本習字教育財団が、書道文化の普及を目的に運営する博物館です。日本習字創立者の原田観峰氏が収集した2万5千点におよぶ中国近現代書画や碑版法帖のほか、日本の書画や和本類などを収蔵しています。今回の講義では、企画展「みて、うつす。-中国近代の臨書作品-」を拝見いたしました。本展は、同館が収蔵する清時代後期から中華民国初期頃に制作された臨書作品を特集し、中国近代という激動期に書に臨み続けた作家らの臨書作品を通して、書における「みて、うつす」という行為について考え、その面白さを味わえる展示でした。

まず始めに当館学芸員の根來先生より展覧会の目的と「臨書(りんしょ)」の考え方についてお話を伺いました。

「臨書」は、現代でも初学者から熟練の書家まで書を学ぶときに欠かせないものであり、単なる手本の再現にとどまらず、それを独自に解釈して写し、手本の形から離れた表現を見せることもあるとのこと。これらを王羲之《集王聖教序》部分と鄧散木《行書臨集王聖教序横披》部分の2作品を取り上げ、臨書のプロセスと、その特質を考察していきました。

「臨書」は、現代でも初学者から熟練の書家まで書を学ぶときに欠かせないものであり、単なる手本の再現にとどまらず、それを独自に解釈して写し、手本の形から離れた表現を見せることもあるとのこと。これらを王羲之《集王聖教序》部分と鄧散木《行書臨集王聖教序横披》部分の2作品を取り上げ、臨書のプロセスと、その特質を考察していきました。臨書には…

◉形臨–書の形を忠実に写すことで、もっぱら技術面の習得をはかる臨書の仕方。

◉意臨–字の形に重きをおかず、書の意(こころ)をとり、その作の精神を表現することに重点を置いた臨書の仕方。

◉暗書–形臨/意臨によっておぼえた手本の文字の字形/用筆/章法(紙面における文字の配置)などを、手本をはなれて再現すること。

※広い意味の臨書で暗は「そらんじる」である。

以上の要素があり、書家らが形はもちろんのこと、書くリズムや古人の「筆意」(=制作意図や書の趣)を得ることで自らを成長させてきた学び方を再認識できました。

講義後は展示室に移動し、作品について根來先生に解説頂きました。桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。

講義後は展示室に移動し、作品について根來先生に解説頂きました。桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。今回の特別講義は現地、Zoom配信含めて総勢140名程の参加と、本当に熱い特別講義になりました!!参加者の皆様の熱心にメモを取り、作品から学び取ろうとする姿勢はとても美しかったです。やはり実物を前にし、アンテナを研ぎ澄ませて吸収する時間は大切だなと改めて感じました。

皆様もぜひ様々な展覧会で実物と対峙して入力する機会を増やしてみてください。

1年前、数ヶ月前、昨日の自分とは違った感動や発見と出逢えるかもしれません。「学び方を学ぶ」よい日となりました。

<こぼれ話>

「あれも欲しいな…。これも欲しい。」

「あれもかっこいいな…。これも美しいな。」

特別講義の前に観峰館のコレクション展示を拝見しながら、口々につぶやく教員たち

そして互いに感じた魅力や感じたことを共有し合う時間は、とても刺激的で学びのある時間です。やはり実物はいい…歴史や時間を宿した文物の魅力を沢山入力し、共有する。こんなふうに皆さんと心に生まれたものをシェアしていけるともっと面白くなりますね✨

そして互いに感じた魅力や感じたことを共有し合う時間は、とても刺激的で学びのある時間です。やはり実物はいい…歴史や時間を宿した文物の魅力を沢山入力し、共有する。こんなふうに皆さんと心に生まれたものをシェアしていけるともっと面白くなりますね✨次回のブログもお楽しみに!

2023.7.13追記 書画コースYouTubeチャンネルにて当日の様子が動画でアップされています。是非ご覧ください。

観峰館公式HP

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2022年09月22日

【書画コース】文房四宝、墨を訪ねて

書画に欠かせない文房四宝である筆、紙、硯そして、墨。この夏、書画コースの桐生先生と古都奈良にある老舗墨屋・古梅園を訪れた日のことを綴ります。担当は書画研究室の奥…

-

書画コース

2023年03月02日

【書画コース】第一期生の学びの様子をご紹介

書と水墨画を完全オンラインで学ぶことができる日本初の書画コース。 このコースでは、書と水墨画を同時に学び、制作技法だけでなく理論や知識を体系的に学べます。 新入…

-

通信教育課程 入学課

2025年10月25日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …