歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】曼殊院&青山霊園を訪ねて! 久しぶりの対面による学習相談会

2023年07月11日

【歴史遺産コース】曼殊院&青山霊園を訪ねて! 久しぶりの対面による学習相談会

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース教員の石神です。

各地で災害級の雨も観測されていますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。どんよりとした梅雨空もあと少しですね。

京都は祇園祭の季節となり、洛中はとても華やいだ雰囲気です。ということで、突然ですがクイズです。

Q.祇園祭は八坂神社の祭礼であるわけですが、その氏子さんが祇園祭のあいだ口にしてはいけない食べ物があります。それは次のうち何でしょう?

1. はも

2. きゅうり

3. とうもろこし

※答えはブログの末尾です!

さて今回は、久しぶりに行われた学習相談会のご報告です。通信教育は、自宅でこもって勉強、といったイメージがあるかもしれませんが、実はリアルの交流も活発です。

この3年間はコロナ禍で対面のイベントは控えてきましたが、今年度は少しずつ再開しています。

この6月には、学修のさまざまな疑問にお答えする学習相談会を京都、東京で開催しました。

それにあわせて、「見学会」を実施し、京都は曼殊院、東京は青山霊園を対象に史跡見学を実施しました。

まず6/11(日)は曼殊院門跡(左京区一乗寺竹ノ内町42)を見学しました。

最澄(767~822)により、比叡山に創建されたのがはじまりで、のちに西塔北谷に移り、東尾坊と号しました。その後、天暦元年(947)には北野天満宮の別当寺となって曼殊院と改名、さらには門跡寺院となり、明暦2年(1656)に現在地に移りました。

曼殊院は二つの国宝を有しています。ひとつは絹本著色不動明王像(黄不動)、もうひとつは古今和歌集(曼殊院本)です。

このうち「黄不動」は2013年から国庫補助による修復作業が行われてきました。修理前の事前調査で「御衣絹加持(みそぎぬかじ)という文献上でしか確認されていなかった、仏画を制作するまえに僧侶が絹や道具類を加持し清める行為の痕跡が発見されたのです。

※詳細は大原嘉豊「国宝 絹本著色不動明王像(黄不動)〔京都・曼殊院〕修理時に発見された御衣絹加持の痕跡に関して」『月刊 文化財』№650、文化庁、2017年

こうした修理を経た「黄不動」ですが、本紙自体の劣化も著しいことから、今後は「秘仏」として扱われることになり、直に見ることができなくなるそうです。そこで、まさに「最後のご開帳」ということで、今回、学生のみなさんとともに訪れることにしたという次第です。

当日は雨模様でしたが、10名近い学生のみなさんにもお越しいただき、新しくなった宸殿の一部屋に掛けられた「黄不動」をじっくり鑑賞することができました。

つぎに東京。6/25(土)は青山霊園(港区南青山2-32-2)を見学しました。

明治5年(1872)、旧青山家下屋敷に神葬祭墓地として開設され、明治7年(1874)には公共墓地に転換、東京市民にも開放されました。現在の面積は約26万㎡と都心の緑地、憩いの場所としても親しまれています。

1万人以上の使用者、被葬者数が約13万体ともいわれる霊園で、明治維新の功労者や研究者、芸術家などの著名人墓所が数多く残っていますので、すべてをご案内することは不可能です。

そこで今回の見学では墓地の概要を見て頂くことを目的として、明治の元勲、大久保利通を軸に数名の著名人の墓を訪れることにしました。

まず大久保の墓は、霊園管理事務所から南に少し下ったところにあります。亀趺(きふ)墓という形状で、角柱の墓塔の台石が亀のかたちをしています。

元来は中国で用いられていた石碑の形態で、人物の功績、事績などを碑文として刻むのですが、江戸時代の日本では大名墓所などで墓碑として使用する事例がありました。儒教の影響を受けたものともいわれます。

墓碑正面には「贈右大臣正二位大久保公墓」とあり、官位と姓を刻むのは、江戸時代の儒葬にも認められる方式です。

なぜこうした形態としたのか、経緯は不明ですが、大久保は明治維新の功労者としては初めて青山墓地に神葬祭で埋葬されることになったわけですので、モデルケースが少ないなかで、江戸時代以来の儒葬の葬制に倣い、亀趺墓としたのかもしれません。

大久保の墓を後にして東へ移動し、忠犬ハチ公の飼い主である農学者上野英三郎博士(1872~1925)の墓とハチ公の碑を見つつ、乃木大将の墓所を訪れました。

乃木希典(1849~1912)は、日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や学習院院長などを務めた陸軍軍人であり、明治天皇崩御のあと、大喪の日に殉死したことでも知られます。

「陸軍大将乃木希典之墓」と自然石に刻まれ、傍らには奥さんである静子(希典とともに殉死)の墓も作られています。人柄が偲ばれるシンプルな墓碑と言えるでしょうか。

実は青山霊園を含めて、都営霊園は現在大規模な事業改革を進めており、改葬が増加しています。著名人の墓とはいえ、親族の管理ですので「墓じまい」も増えています。

こうした「墓じまい」のなかで、消える墓所が相次いでおり、まさに歴史を刻む遺産を何も記録しないままで消滅させてよいのか、考えていかねばならない時期に来ていると言えそうです。

当日は、時おり日の差す蒸し暑い日でしたが、20名近い学生のみなさんにお越しいただき、見学後は外苑キャンパスにて、テキスト科目や卒業研究に向けたご相談をお受けしました。

やはりお顔を拝見しつつお話すると、学びへの熱意を直に感じることができて、私たち教員も本当に勇気づけられます。

オンライン、リアルを問わず、こうした学習相談の機会を定期的に設けて、皆さんの学びのサポートを丁寧に進めていかなければと、改めて感じた次第です。

7月末のテキスト科目提出、楽しみにしています!

【クイズの答え】

2 きゅうり

八坂神社の御神紋は「五瓜に唐花(ごかにからはな)」という紋で、その形状がきゅうりを輪切りした際の模様と似ていることから、主に氏子の皆さんは、きゅうりを食することを封じる慣習があるそうです。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

各地で災害級の雨も観測されていますが、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。どんよりとした梅雨空もあと少しですね。

京都は祇園祭の季節となり、洛中はとても華やいだ雰囲気です。ということで、突然ですがクイズです。

Q.祇園祭は八坂神社の祭礼であるわけですが、その氏子さんが祇園祭のあいだ口にしてはいけない食べ物があります。それは次のうち何でしょう?

1. はも

2. きゅうり

3. とうもろこし

※答えはブログの末尾です!

さて今回は、久しぶりに行われた学習相談会のご報告です。通信教育は、自宅でこもって勉強、といったイメージがあるかもしれませんが、実はリアルの交流も活発です。

この3年間はコロナ禍で対面のイベントは控えてきましたが、今年度は少しずつ再開しています。

この6月には、学修のさまざまな疑問にお答えする学習相談会を京都、東京で開催しました。

それにあわせて、「見学会」を実施し、京都は曼殊院、東京は青山霊園を対象に史跡見学を実施しました。

学習相談会(1)京都/曼殊院

まず6/11(日)は曼殊院門跡(左京区一乗寺竹ノ内町42)を見学しました。

曼殊院門前

最澄(767~822)により、比叡山に創建されたのがはじまりで、のちに西塔北谷に移り、東尾坊と号しました。その後、天暦元年(947)には北野天満宮の別当寺となって曼殊院と改名、さらには門跡寺院となり、明暦2年(1656)に現在地に移りました。

曼殊院は二つの国宝を有しています。ひとつは絹本著色不動明王像(黄不動)、もうひとつは古今和歌集(曼殊院本)です。

このうち「黄不動」は2013年から国庫補助による修復作業が行われてきました。修理前の事前調査で「御衣絹加持(みそぎぬかじ)という文献上でしか確認されていなかった、仏画を制作するまえに僧侶が絹や道具類を加持し清める行為の痕跡が発見されたのです。

※詳細は大原嘉豊「国宝 絹本著色不動明王像(黄不動)〔京都・曼殊院〕修理時に発見された御衣絹加持の痕跡に関して」『月刊 文化財』№650、文化庁、2017年

こうした修理を経た「黄不動」ですが、本紙自体の劣化も著しいことから、今後は「秘仏」として扱われることになり、直に見ることができなくなるそうです。そこで、まさに「最後のご開帳」ということで、今回、学生のみなさんとともに訪れることにしたという次第です。

盲亀浮木の庭

当日は雨模様でしたが、10名近い学生のみなさんにもお越しいただき、新しくなった宸殿の一部屋に掛けられた「黄不動」をじっくり鑑賞することができました。

学習相談会(2)東京/青山墓地

つぎに東京。6/25(土)は青山霊園(港区南青山2-32-2)を見学しました。

青山霊園内を散策

明治5年(1872)、旧青山家下屋敷に神葬祭墓地として開設され、明治7年(1874)には公共墓地に転換、東京市民にも開放されました。現在の面積は約26万㎡と都心の緑地、憩いの場所としても親しまれています。

1万人以上の使用者、被葬者数が約13万体ともいわれる霊園で、明治維新の功労者や研究者、芸術家などの著名人墓所が数多く残っていますので、すべてをご案内することは不可能です。

そこで今回の見学では墓地の概要を見て頂くことを目的として、明治の元勲、大久保利通を軸に数名の著名人の墓を訪れることにしました。

まず大久保の墓は、霊園管理事務所から南に少し下ったところにあります。亀趺(きふ)墓という形状で、角柱の墓塔の台石が亀のかたちをしています。

大久保利通の墓

元来は中国で用いられていた石碑の形態で、人物の功績、事績などを碑文として刻むのですが、江戸時代の日本では大名墓所などで墓碑として使用する事例がありました。儒教の影響を受けたものともいわれます。

墓碑正面には「贈右大臣正二位大久保公墓」とあり、官位と姓を刻むのは、江戸時代の儒葬にも認められる方式です。

なぜこうした形態としたのか、経緯は不明ですが、大久保は明治維新の功労者としては初めて青山墓地に神葬祭で埋葬されることになったわけですので、モデルケースが少ないなかで、江戸時代以来の儒葬の葬制に倣い、亀趺墓としたのかもしれません。

大久保の墓を後にして東へ移動し、忠犬ハチ公の飼い主である農学者上野英三郎博士(1872~1925)の墓とハチ公の碑を見つつ、乃木大将の墓所を訪れました。

ハチ公の碑

乃木希典(1849~1912)は、日露戦争における旅順攻囲戦の指揮や学習院院長などを務めた陸軍軍人であり、明治天皇崩御のあと、大喪の日に殉死したことでも知られます。

乃木希典の墓(右) 左は妻・静子の墓

「陸軍大将乃木希典之墓」と自然石に刻まれ、傍らには奥さんである静子(希典とともに殉死)の墓も作られています。人柄が偲ばれるシンプルな墓碑と言えるでしょうか。

実は青山霊園を含めて、都営霊園は現在大規模な事業改革を進めており、改葬が増加しています。著名人の墓とはいえ、親族の管理ですので「墓じまい」も増えています。

こうした「墓じまい」のなかで、消える墓所が相次いでおり、まさに歴史を刻む遺産を何も記録しないままで消滅させてよいのか、考えていかねばならない時期に来ていると言えそうです。

当日は、時おり日の差す蒸し暑い日でしたが、20名近い学生のみなさんにお越しいただき、見学後は外苑キャンパスにて、テキスト科目や卒業研究に向けたご相談をお受けしました。

やはりお顔を拝見しつつお話すると、学びへの熱意を直に感じることができて、私たち教員も本当に勇気づけられます。

オンライン、リアルを問わず、こうした学習相談の機会を定期的に設けて、皆さんの学びのサポートを丁寧に進めていかなければと、改めて感じた次第です。

7月末のテキスト科目提出、楽しみにしています!

【クイズの答え】

2 きゅうり

八坂神社の御神紋は「五瓜に唐花(ごかにからはな)」という紋で、その形状がきゅうりを輪切りした際の模様と似ていることから、主に氏子の皆さんは、きゅうりを食することを封じる慣習があるそうです。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2019年12月12日

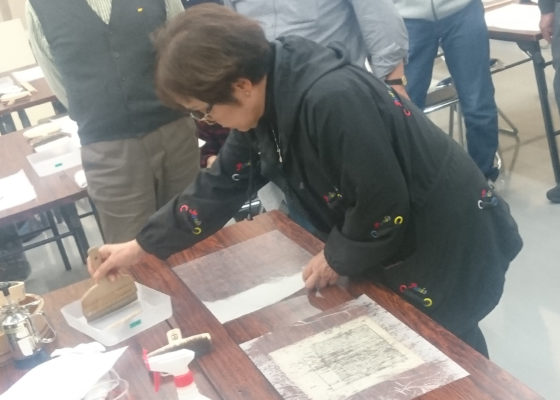

【歴史遺産コース】「文化財の修理を学ぶ」

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの石神です。 近年は、毎年のように災害が発生し、人的な被害だけではなく、数多くの文化遺産も被災しています。台風19号により、…

-

歴史遺産コース

2019年01月10日

【歴史遺産コース】卒業生紹介 未来につづく歴史

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は歴史遺産コース。…

-

歴史遺産コース

2025年05月13日

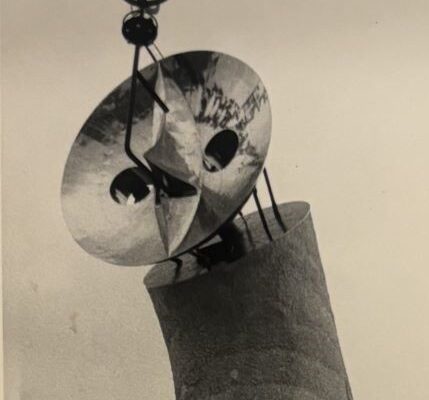

【歴史遺産コース】万博の歴史を繋ぐものは何か? ―太陽の塔とその後―

みなさんこんにちは!教員の加藤です。遂に2025年の大阪万博が始まりましたね。今回のブログでは万博に関する歴史遺産について少しお話したいと思います。 突然ですが…