陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】改めて知る陶芸の基本的な知識!

2023年08月22日

【陶芸コース】改めて知る陶芸の基本的な知識!

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。

今回は陶芸の基本的な知識をご紹介します。成形後、乾燥させて素焼き、施釉、本焼き、と基本的なことから、粘土のことなど少しだけではありますが、ご紹介させていただきます。

そもそも陶芸とは陶磁器を素材とする作品を作る技術のことです。ではこの陶磁器とは一体何でしょう。

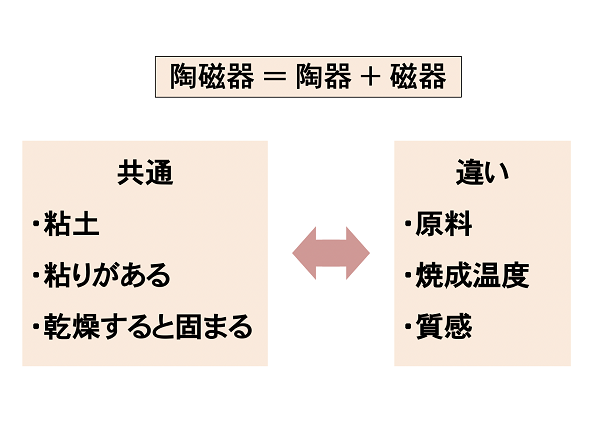

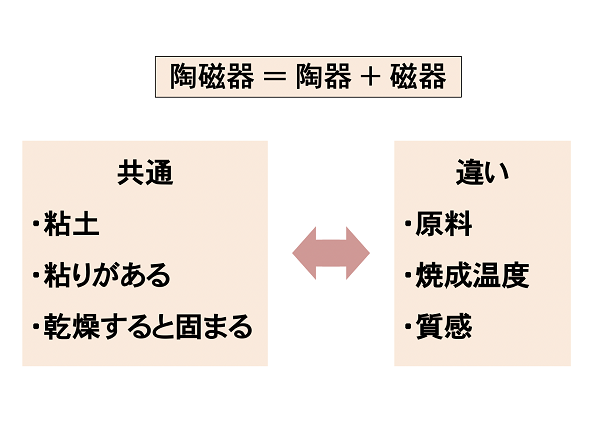

陶磁器は陶器と磁器の総称であり、陶器と磁器にはそれぞれに共通点、違い、特徴があります。 このように大まかな共通点、違いがあります。

このように大まかな共通点、違いがあります。

他にも違いで言えば、焼成後、叩いてみるとにぶい音がするのが陶器、高い音がするのが磁器、などもあります。

陶器とは 「土もの」とも言われる陶器は土の暖かみが感じられる素朴さがあります。

「土もの」とも言われる陶器は土の暖かみが感じられる素朴さがあります。

吸水性があるので、汁物や匂いも入り易いですが、釉薬を施釉していると基本的には水を通すことはありません。光を通すこともありません。

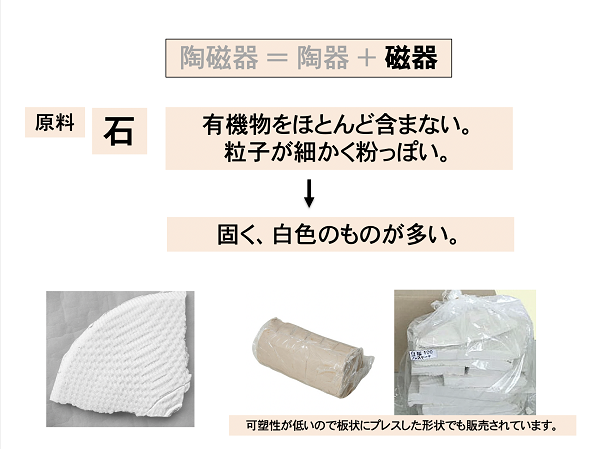

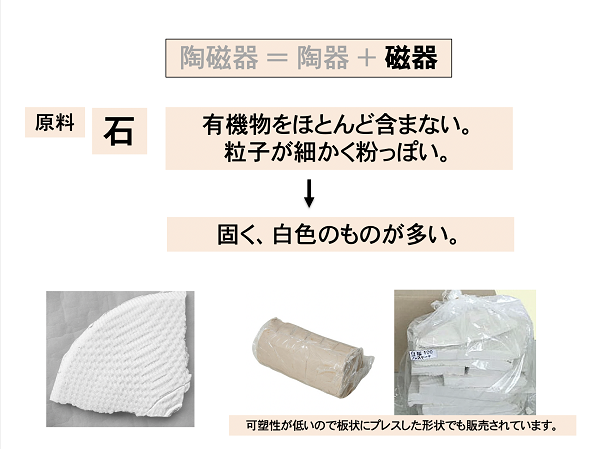

磁器とは 「石もの」と言われる磁器は熱伝導率が高く、熱しやすく冷め易い特徴もあります。

「石もの」と言われる磁器は熱伝導率が高く、熱しやすく冷め易い特徴もあります。

高温で焼き締められガラス化しているため、吸水性はほとんどありません。薄手のものは光を通します。

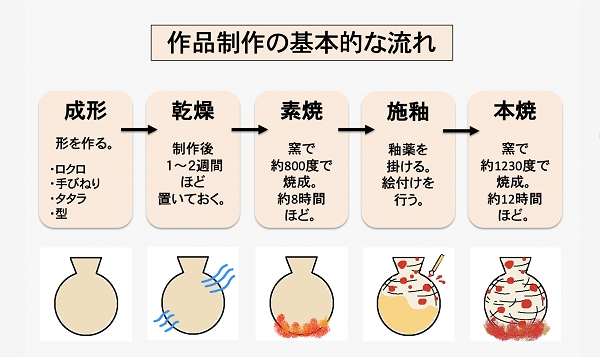

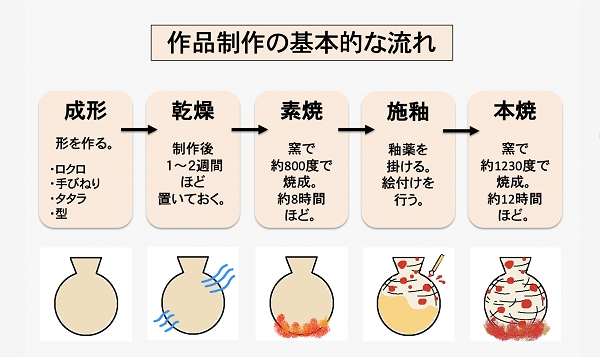

次は作品制作の基本的な流れです。

まず初めはもちろん成形、形を作る作業です。

まず初めはもちろん成形、形を作る作業です。

ろくろ、手びねり、タタラ、型などの技術を使って成形を行います。陶芸コースではこれらの技術をスクーリング、テキスト課題で、しっかりと行うことができますね!

次に作品を乾燥させます。

この乾燥の作業も、作品の大きさや厚みよって乾かし方、期間が変わります。基本的にはゆっくりと自然乾燥できるように、全体が均一に乾燥していくようにセッティングすることが重要です。

そして素焼きです。

完全に作品が乾いたら窯に入れ、約800度ほどで焼成します。この温度や何時間で焼き上げるかなども、粘土の種類、作品の大きさ厚みによって変化します。

素焼きができたら施釉作業に入ります。

もし、呉須や下絵の具で絵付をする場合、施釉前の素焼きの肌に直接絵付をした後に施釉します。このように、施釉前に絵付作業することが「下絵付」です。(→釉薬の下に絵付がされているから。)

※この後に施釉後、本焼きと続きますが、その後に「上絵付」の紹介もします。

施釉後は本焼成を行います。

窯に入れ、約1230度ほど焼成します。ここも素焼きと同じように、この温度や何時間で焼き上げるかなども、粘土の種類、作品の大きさ、厚みによって変化します。

窯が冷めたら、作品を取り出して完成です!

さてこの後も作品制作が続く場合があります。それが先ほどお伝えしていた「上絵付」作業です。施釉前に絵付することが下絵付でした。そして施釉後、釉薬の上に絵付することが「上絵付」です。

下絵、釉薬、上絵は混同されている方が偶にいらっしゃいますので、違いを理解して制作に活かしていきましょう!

ここまでお読みいただきどうもありがとうございました!

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

大学パンフレット資料請求はこちらから

今回は陶芸の基本的な知識をご紹介します。成形後、乾燥させて素焼き、施釉、本焼き、と基本的なことから、粘土のことなど少しだけではありますが、ご紹介させていただきます。

そもそも陶芸とは陶磁器を素材とする作品を作る技術のことです。ではこの陶磁器とは一体何でしょう。

陶磁器は陶器と磁器の総称であり、陶器と磁器にはそれぞれに共通点、違い、特徴があります。

このように大まかな共通点、違いがあります。

このように大まかな共通点、違いがあります。他にも違いで言えば、焼成後、叩いてみるとにぶい音がするのが陶器、高い音がするのが磁器、などもあります。

陶器とは

「土もの」とも言われる陶器は土の暖かみが感じられる素朴さがあります。

「土もの」とも言われる陶器は土の暖かみが感じられる素朴さがあります。吸水性があるので、汁物や匂いも入り易いですが、釉薬を施釉していると基本的には水を通すことはありません。光を通すこともありません。

磁器とは

「石もの」と言われる磁器は熱伝導率が高く、熱しやすく冷め易い特徴もあります。

「石もの」と言われる磁器は熱伝導率が高く、熱しやすく冷め易い特徴もあります。高温で焼き締められガラス化しているため、吸水性はほとんどありません。薄手のものは光を通します。

次は作品制作の基本的な流れです。

まず初めはもちろん成形、形を作る作業です。

まず初めはもちろん成形、形を作る作業です。ろくろ、手びねり、タタラ、型などの技術を使って成形を行います。陶芸コースではこれらの技術をスクーリング、テキスト課題で、しっかりと行うことができますね!

次に作品を乾燥させます。

この乾燥の作業も、作品の大きさや厚みよって乾かし方、期間が変わります。基本的にはゆっくりと自然乾燥できるように、全体が均一に乾燥していくようにセッティングすることが重要です。

そして素焼きです。

完全に作品が乾いたら窯に入れ、約800度ほどで焼成します。この温度や何時間で焼き上げるかなども、粘土の種類、作品の大きさ厚みによって変化します。

素焼きができたら施釉作業に入ります。

もし、呉須や下絵の具で絵付をする場合、施釉前の素焼きの肌に直接絵付をした後に施釉します。このように、施釉前に絵付作業することが「下絵付」です。(→釉薬の下に絵付がされているから。)

※この後に施釉後、本焼きと続きますが、その後に「上絵付」の紹介もします。

施釉後は本焼成を行います。

窯に入れ、約1230度ほど焼成します。ここも素焼きと同じように、この温度や何時間で焼き上げるかなども、粘土の種類、作品の大きさ、厚みによって変化します。

窯が冷めたら、作品を取り出して完成です!

さてこの後も作品制作が続く場合があります。それが先ほどお伝えしていた「上絵付」作業です。施釉前に絵付することが下絵付でした。そして施釉後、釉薬の上に絵付することが「上絵付」です。

下絵、釉薬、上絵は混同されている方が偶にいらっしゃいますので、違いを理解して制作に活かしていきましょう!

ここまでお読みいただきどうもありがとうございました!

陶芸コース| 学科・コース紹介

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

陶芸コース

2022年12月10日

【陶芸コース】使いやすい!さまざまな道具シリーズ

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日はあると便利な陶芸の道具たちを紹介したいと思います。大学で指定の道具もありますが、ヘラなどを中心に…

-

陶芸コース

2022年08月05日

【陶芸コース】円柱からの展開(手びねり技法)切ったり貼ったり膨らませたり!

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日は7月16日(土)17日(日)に開講された陶芸Ⅲ-2(円柱からの展開/手びねり技法)K1日程のスク…

-

通信教育課程 入学課

2025年10月25日

【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?

これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …