陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】陶芸Ⅲ-2 円柱からの展開 手びねり技法EK1 (後半)の授業の様子を一部ご紹介します!

2023年09月28日

【陶芸コース】陶芸Ⅲ-2 円柱からの展開 手びねり技法EK1 (後半)の授業の様子を一部ご紹介します!

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。

今回は4日間スクーリング後半、円柱からの展開 手びねり技法の授業の様子を少しだけですがご紹介します。

この授業の前半日程、後半日程に分けて実施し、前半は遠隔(オンライン/リアルタイム)で行われれています。それぞれ円柱から展開された形を制作し、その作品を後半日程では絵付、施釉、窯詰め、焼成を行います。前半に制作後、後半日程のために作品を生のまま送付していますので、無事配送できているのか、素焼き後の自分の作品はどうなっているのか…皆さんのドキドキが伝わってきます。

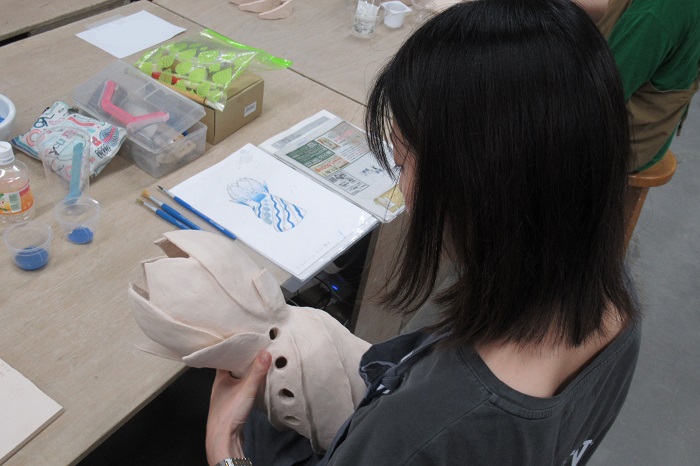

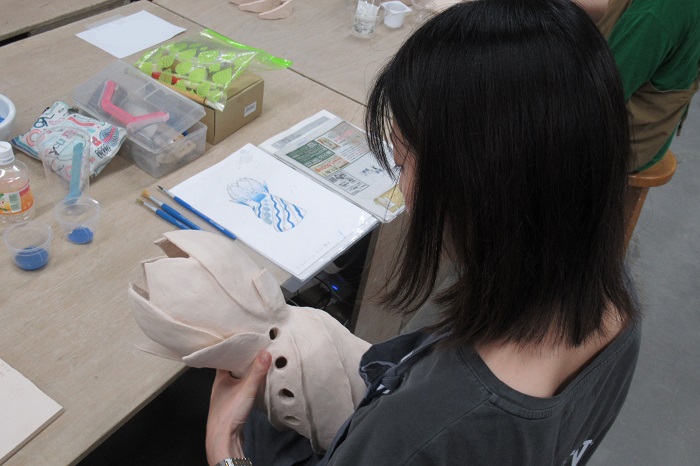

まず、前半に作った作品に呉須で絵付をしていきます。絵付用のスケッチや案を先生に確認してもらいます。

まず、前半に作った作品に呉須で絵付をしていきます。絵付用のスケッチや案を先生に確認してもらいます。

この乳鉢に入れている青い液体が呉須です。

この乳鉢に入れている青い液体が呉須です。

呉須も種類によって色が違います。呉須は元々粉末なので乳鉢と乳棒で良く擦って使います。今回は授業時間内なので、最低限擦って濃度別に3種類ほど用意します。

濃度の違いでも、配置や柄、形とのバランスによって豊かな作品に仕上げることができます。スケッチに直接色を塗って、イメージを具体的にするのも大事な作業の一つですね。

濃度の違いでも、配置や柄、形とのバランスによって豊かな作品に仕上げることができます。スケッチに直接色を塗って、イメージを具体的にするのも大事な作業の一つですね。

前半が遠隔だった分、後半の対面授業では皆さん他の方の作品を直接見て意見を交換することもできますね。遠隔では自分の制作をしながら、他の方の作品の解説や講師からのアドバイスを聞くことができます。遠隔も対面のそれぞれ良い面があり、とても充実した授業内容だったのではないでしょうか。

前半が遠隔だった分、後半の対面授業では皆さん他の方の作品を直接見て意見を交換することもできますね。遠隔では自分の制作をしながら、他の方の作品の解説や講師からのアドバイスを聞くことができます。遠隔も対面のそれぞれ良い面があり、とても充実した授業内容だったのではないでしょうか。

呉須で絵付した後は釉掛けをおこないます。今回の授業では伊羅保釉、土灰釉です。それぞれを施釉した時の呉須の発色も違います。どの掛け方でどのような発色になるのかは、サンプルが用意されているので確認することも出来ます。

今回の授業では、担当のかのう先生のワークショップも行われました。かのう先生の普段の制作のことや作品のことを直接詳しくお話ししていただきました。

今回の授業では、担当のかのう先生のワークショップも行われました。かのう先生の普段の制作のことや作品のことを直接詳しくお話ししていただきました。

皆さん興味津々でお話に参加しています。作家としても活動されているかのう先生のお話は、皆さんの学習にも役立つことや知らなかった生きた知識を知ることができます。

かのう先生はご自身の小作品も持って来ておられました。

かのう先生はご自身の小作品も持って来ておられました。

こうして実際の作品を手に取って、触感をしっかりと見ることができるのもワークショップのいいところですね!かのう先生のワークショップ中に皆さん前に作りかけの球体が並んでいますね。これも今回の後半日程で制作する課題の一つです。この授業では前半に円柱、そして後半に球体を制作します。

同じ手びねりでも気を付けるポイントの違いや作り方などをしっかりと学ぶことができます。今回は円柱からの展開 手びねり技法EK1(後半)の授業の一部を紹介させていただきました。この内容以外にも釉掛けや窯詰めの方法など一つの授業の中で様々な技術を学ぶことができます。ボリュームのある授業内容でしたが、皆さん積極的に授業に取り組んでおられました!

「とても素晴らしいスクーリングだった」というかのう先生の感想もこちらに書いておきます!

受講生の皆さん、お疲れ様でした!!

陶芸コース紹介ページ

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

今回は4日間スクーリング後半、円柱からの展開 手びねり技法の授業の様子を少しだけですがご紹介します。

この授業の前半日程、後半日程に分けて実施し、前半は遠隔(オンライン/リアルタイム)で行われれています。それぞれ円柱から展開された形を制作し、その作品を後半日程では絵付、施釉、窯詰め、焼成を行います。前半に制作後、後半日程のために作品を生のまま送付していますので、無事配送できているのか、素焼き後の自分の作品はどうなっているのか…皆さんのドキドキが伝わってきます。

まず、前半に作った作品に呉須で絵付をしていきます。絵付用のスケッチや案を先生に確認してもらいます。

まず、前半に作った作品に呉須で絵付をしていきます。絵付用のスケッチや案を先生に確認してもらいます。 この乳鉢に入れている青い液体が呉須です。

この乳鉢に入れている青い液体が呉須です。呉須も種類によって色が違います。呉須は元々粉末なので乳鉢と乳棒で良く擦って使います。今回は授業時間内なので、最低限擦って濃度別に3種類ほど用意します。

濃度の違いでも、配置や柄、形とのバランスによって豊かな作品に仕上げることができます。スケッチに直接色を塗って、イメージを具体的にするのも大事な作業の一つですね。

濃度の違いでも、配置や柄、形とのバランスによって豊かな作品に仕上げることができます。スケッチに直接色を塗って、イメージを具体的にするのも大事な作業の一つですね。 前半が遠隔だった分、後半の対面授業では皆さん他の方の作品を直接見て意見を交換することもできますね。遠隔では自分の制作をしながら、他の方の作品の解説や講師からのアドバイスを聞くことができます。遠隔も対面のそれぞれ良い面があり、とても充実した授業内容だったのではないでしょうか。

前半が遠隔だった分、後半の対面授業では皆さん他の方の作品を直接見て意見を交換することもできますね。遠隔では自分の制作をしながら、他の方の作品の解説や講師からのアドバイスを聞くことができます。遠隔も対面のそれぞれ良い面があり、とても充実した授業内容だったのではないでしょうか。呉須で絵付した後は釉掛けをおこないます。今回の授業では伊羅保釉、土灰釉です。それぞれを施釉した時の呉須の発色も違います。どの掛け方でどのような発色になるのかは、サンプルが用意されているので確認することも出来ます。

今回の授業では、担当のかのう先生のワークショップも行われました。かのう先生の普段の制作のことや作品のことを直接詳しくお話ししていただきました。

今回の授業では、担当のかのう先生のワークショップも行われました。かのう先生の普段の制作のことや作品のことを直接詳しくお話ししていただきました。皆さん興味津々でお話に参加しています。作家としても活動されているかのう先生のお話は、皆さんの学習にも役立つことや知らなかった生きた知識を知ることができます。

かのう先生はご自身の小作品も持って来ておられました。

かのう先生はご自身の小作品も持って来ておられました。こうして実際の作品を手に取って、触感をしっかりと見ることができるのもワークショップのいいところですね!かのう先生のワークショップ中に皆さん前に作りかけの球体が並んでいますね。これも今回の後半日程で制作する課題の一つです。この授業では前半に円柱、そして後半に球体を制作します。

同じ手びねりでも気を付けるポイントの違いや作り方などをしっかりと学ぶことができます。今回は円柱からの展開 手びねり技法EK1(後半)の授業の一部を紹介させていただきました。この内容以外にも釉掛けや窯詰めの方法など一つの授業の中で様々な技術を学ぶことができます。ボリュームのある授業内容でしたが、皆さん積極的に授業に取り組んでおられました!

「とても素晴らしいスクーリングだった」というかのう先生の感想もこちらに書いておきます!

受講生の皆さん、お疲れ様でした!!

陶芸コース紹介ページ

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

陶芸コース

2022年10月27日

【陶芸コース】円柱からの展開(手びねり技法)切ったり貼ったり膨らませたり!(後半)

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日は8月に開講した「陶芸Ⅲ-2(円柱からの展開/手びねり技法)」のスクーリング授業の様子を紹介します…

-

陶芸コース

2025年09月20日

【陶芸コース】「陶芸 I-2 白い器/ロクロ K2 (前半)」の授業の様子を一部ご紹介します!

皆さん、こんにちは。 通信陶芸コース業務担当非常勤、伊賀上空見子です。 京都は厳しい残暑が続いているこの頃ですが、ようやく朝晩は少し秋の気配。 皆さまいかがお過…

-

陶芸コース

2022年08月05日

【陶芸コース】円柱からの展開(手びねり技法)切ったり貼ったり膨らませたり!

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日は7月16日(土)17日(日)に開講された陶芸Ⅲ-2(円柱からの展開/手びねり技法)K1日程のスク…