芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】鼻の話〈前〉

2023年10月20日

【芸術学コース】鼻の話〈前〉

ヒエロニムス・ボス«最後の審判»(部分)

『週刊グレートアーティスト No. 45 ボス』、同朋舎出版、1990年、11頁

芸術学コース非常勤の多賀です。爽やかな秋風そよぐ昨今、みなさまいかがお過ごしでしょうか。いよいよ待ちに待った読書の秋、芸術の秋の到来ですね。

へぇ~ヘックション!! おっと、洟がとびましたか。それは失礼。のっけからくしゃみとは、出鼻を挫かれますなあ。

さて、気を取り直して、今回、読書と芸術を結ぶテーマとしてとりあげたいのは「鼻」です。顔の中心にでんと鎮座ましまして、あろうことか、二つの巨大な通気孔を恥ずかしげもなく堂々と外に突き出している、あのいびつな形状の器官。四六時中、自分の視界の片隅にちらちら入ってくるくせに、おしなべて、あってもなきがごとくに無視されている、あの例の突起物のことです。えっ?いかにも鼻持ちならないですって?そこの鼻炎の方、まあまあ、冷静に、冷静に……どうぞコーヒーでも一杯お召し上がりください。

(左)テングザルのオス(Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Proboscis_monkey)

(右)石偶の頭部 Head and neck of a figurine グーランドリス・コレクション所蔵番号256 「エーゲ海キュクラデス諸島出土 ギリシャ美術の源流 グーランドリス・コレクション」展図録(1980年8月26日-10月19日、於・国立西洋美術館、1981年1月4日-2月8日於・京都国立博物館)、朝日新聞社、1980年、54頁

***

「鼻」ときいて、小鼻のしわが最近やけに気になりだしたと訴える人もいらっしゃるでしょうし、クレオパトラやシラノ・ド・ベルジュラックなど、歴史上有名な鼻を連想される向きもあろうかとは存じます。もちろん、その他もろもろ、鼻にまつわるありとあらゆることをいくらでも列挙できるわけですが、ここでは、ニコライ・ワシーリエヴィチ・ゴーゴリ(1809-1852)の有名な短篇における、しがない下級官吏の鼻をとくにとりあげてみることにしましょう。

話の内容はまるで異なるものの、かの芥川龍之介の「鼻」にもその間接的な影響が指摘されている作品ということで、きっとどこかで耳にしたり読んだりした人も多いのではないでしょうか。かつて小ロシアと呼ばれたウクライナ出身の異色の作家による、鼻を失くしてしまった哀れな男の話が、今日に至るまでなぜかくも読みつがれ、愛されつづけているのでしょうか。

(左)映画『シラノ・ド・ベルジュラック』(1950)の一場面 ホセ・ファーラー(左)のシラノ

(右)映画『シラノ・ド・ベルジュラック』(1990)の一場面 ジェラール・ドパルデュー(右)のシラノ

***

「鼻をめぐる幾百にのぼるロシアの諺・格言に比べたら、エドモン・ロスタンの『シラノ・ド・ベルジュラック』に出てくるかの有名な鼻談義なぞものの数ではない」1なんて鼻高々と豪語する御仁もいるくらいですから、鼻白む思いがするとはこのことです。ロシア文学には正直かないませんな。

ゴーゴリの「鼻」(原題 Нос 1836年刊)のプロットはいたってシンプルなものです。ペテルブルグのある朝、八等官官吏コワリョフが目を覚まして鏡を覗くと、自分の鼻があるべき場所にないことに気づき、上を下への大騒ぎとなります。そこから、消えた鼻をとりもどすための彼の涙ぐましくも奇想天外な捜索が始まります。

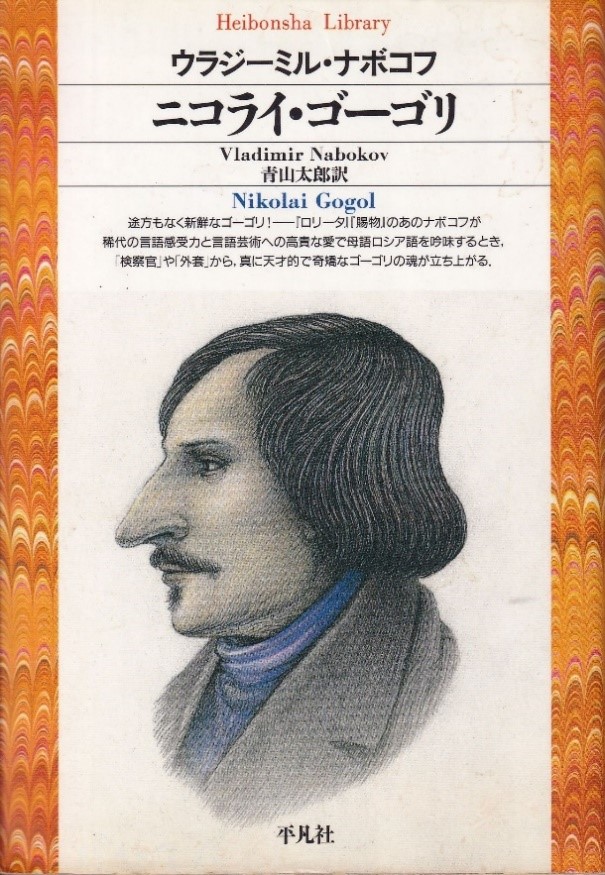

(左)朝、鏡を覗いて、鼻がなくなったことに気づき、びっくり仰天するコワリョフ

(中)床屋のイワンが棄てたコワリョフの鼻が雪解けした路上の水たまりにぷかぷか浮かぶ。

(右)辻馬車から降りてネフスキー大通りの路肩に立つ鼻。シラノと同様、サーベルを吊っているさまが板についていますね。

カナダの短編クレイ・アニメーション『ゴーゴリーの「鼻」』 (2008ニール・バーンズ監督 The Nose by Neil Burns )より

当の消えた鼻はどこにいったのかといえば、どういうわけかは皆目わからぬものの、数日前にコワリョフの髭をあたった床屋イワン・ヤーコヴレヴィチの朝食の、焼きたてのパンのなかから発見されます。そんなものはさっさと始末してくるようにと妻にどやしつけられたイワンは、さんざん邪魔が入って困り果てつつも、なんとかネヴァ河に投げ棄てることに成功。ところが、折悪しく橋の袂でその一部始終を目撃していた巡査に見咎められ詰問される羽目に。

かたや、鼻を失くしたコワリョフのほうも、自分の鼻が奇妙にも独り歩きして、役人の正装着(高い立襟に金糸の刺繍の入った官服とスエードのズボン、腰に吊り下げたサーベルと羽根飾りのついた帽子)で街を闊歩しているところに偶然出くわし、彼を乗せた箱馬車の後を追いかけて、ネフスキー大通り(ペテルブルグの目抜き通り)に面したカザン大寺院までやってまいります。熱心に祈りを捧げている鼻に近づいておそるおそる話しかけますが、「わしはわし自身であって、貴殿とは無関係だ」と一蹴される始末。しかも、娘に色目をつかっている隙に、まんまと逃げられ、杳として行方がつかめなくなってしまいます。パニックで慌てふためきながら警視総監に新聞社にと助力を求めにいきますが、けんもほろろに門前払いを喰らい、絶望の色をいっそう深くしていきます……。

とまあ、粗筋をつらつらと書きつらねてみましたが、さまざまな生態を呈する個性的な各登場人物の躍動感みなぎる活写もさることながら、奇抜な着想といい、スピード感のある筋運びといい、実際に作品そのものにじかに触れて堪能していただくのがいちばん手っ取り早いことはいうまでもありません。

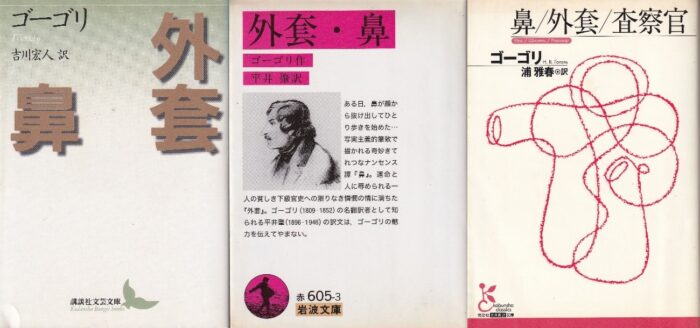

翻訳について一言。外国文学に接する場合、原語で読めればもちろんそれに越したことはありませんが、日本語で読む場合には、どの翻訳で読むかで印象が決定的に異なるため、その選択には大いに迷うところです。日本では戦後ずっと名訳の誉高い平井肇氏のゴーゴリ訳(岩波書店、1938年、2006年改版。現在では青空文庫でも読むことができます)があり、手軽だったこともあり、私もずいぶんこれを愛読してきました。それ以外にも、吉川宏人訳(講談社、1999年)、原卓也訳(集英社、1980年)、木村彰一訳(中央公論社、1971年)など、じつに数え切れないほど多くのすぐれた訳業が揃っているのですが、ここでは、一冊だけ、浦雅春氏による落語調の新訳(光文社、2006年)を紹介しておきましょう(以下、ゴーゴリからの引用はここから拝借することにします)。実際、いいところまできていた話を途中でやおら抛棄して、同時進行している別の出来事に話題を転じたり、ところどころ話の辻褄が合わなかったりするなど、初期ゴーゴリの小説手法にはいずれも、落語の小噺のそれと相通ずる点が多々あるようです。上方の噺家、たとえば「代書屋」をお得意にされていた桂枝雀さんだったら、どんな語り口になっただろうなどとつい勝手な想像を逞しくしてしまいます。

***

「鼻」は、一読したところ、諷刺たっぷりの滑稽譚という印象がもっぱら強いのですが、くりかえしつぶさに読むと、それだけには尽きない、じつにいろいろな解釈が可能な作品であることがわかります。突如、消え失せたかと思うと、いきなり元の鞘に収まったりする、この神出鬼没の鼻からしてすでにそうです。そもそも、床屋のイワンがネヴァ河に棄てた鼻と、コワリョフが街で出くわした鼻とが、同一のものかどうかという点すら、ゴーゴリは明言を避けており、物語を閉じるにあたって、ただただ「いやあ、どう考えたってわからない、もうチンプンカンプンです」2を連発するばかりです。ゴーゴリ自身が合理的な説明を加えず、わざと余白を残すかのような書きぶりをしているのですから、かえって多様な解釈を呼び込むことになるのも宜なるかなという感じがします(もちろん、そうした外からの意味づけを無用な詮索としていっさい拒む立場もあるようですが)。

たとえば、鼻はコワリョフにとりついている強迫観念のようなもので、鼻が消えたり街を徘徊したりするのも、主人公のたんなる一時的な錯乱や妄想の産物にすぎないという解釈も大いに成り立ちます。もしそうだとすれば、この話全体がいわゆる「夢落ち」の構成をとっていることになります。あるいは、鼻を自己の分身(ドッペルゲンガー)や別人格と解することもできるでしょう(ただ、もちろんそこに「自己の分裂」とか「精神の危機」といった世紀末的な問題提起は皆無なのですが)。ちなみに、R・L・スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』が1886年刊であることを考慮すれば、ゴーゴリはそのようなテーマに半世紀も前に先鞭をつけていたということにもなりそうです。他方、鼻は、周知のようにしばしばファルス(男根)の代理表象に見立てられることから、人間の虚栄心・自尊心の象徴とも捉えられ、その喪失は一種の心理的・社会的な去勢の諷刺にも解されるでしょう。

その意味でとても興味深い点は、失踪した鼻が、宿主の八等官コワリョフよりもいくぶん身分が上の、五等官官吏の扮装(とくに羽根飾りのついた帽子)をして街に出没しているところです。世間や他人の評価よりも自己評価のほうがおのずと高くなってしまうのは人の性といえます。いまどきの表現でいえば、ついつい誇大に「盛ってしまう」ということでしょうか。

事実、コワリョフは、立身栄達のことしか念頭にない、いたって気位の高い成り上がりの小市民として性格づけられています。縁談話も、あくまで持参金目当ての打算づくめであり、上に媚びへつらい下を蔑む、権威主義の権化のような小役人なのです。カザン大寺院内まで尾行してきた自分の鼻に向かって、コワリョフがこわごわ声をかけるのは、もちろん、得体のしれないのっぺらぼうの鼻に気易く話しかけることへの当惑を禁じえなかったとか、自分の鼻かどうかの確信がもてずにいたとか、その他さまざまな理由もありうるでしょうが、それよりも、身分の高い初対面(?)のお偉方に対する下っ端役人ならではの卑屈な劣等感や平身低頭ぶりに尽きるといったほうがむしろいいのかもしれません。ここでは明らかに、コワリョフと鼻の主従関係は完全に逆転しているといえるでしょう。鼻面をとって引き回すのが当の鼻とはこれいかに。

ところで、目聡い読者ならおそらくすでにお気づきのことと思いますが、ここまでゴーゴリのこの作品を説明するにあたって、私はあえて「不条理」という語を周到に避けてきました。カフカやカミュの小説を形容するのにきまって冠せられる便利な決まり文句ではありますが、安易に常套句を濫用するのはすこし考えものです。むろん、ある朝、目が醒めたら毒虫に変身していたグレゴール・ザムザの体験にくらべて、コワリョフの身に降りかかった、ある朝、目が醒めたら鼻がなくなっていたという出来事が「不条理」とはいえない、などといいたいわけではありません。「不条理」の質の違いにこそ注目すべきだということです。なにしろ消えたのは鼻であって、チーズではないんですから。ここではさしあたりゴーゴリをルキアノスからロレンス・スターンやE・T・A・ホフマンにいたる諧謔精神やグロテスク趣味の系譜に位置づけておきたいと思います。

また同様に、しばしばゴーゴリにつきまとう「ロシア写実主義文学の鼻祖」や「リアリスト」というレッテルについても若干留保をつけておきたいと思います。これについては、ナボコフがつとに苦言を呈していて「「赤裸々な事実」とか「リアリズム」といった言葉がいかに馬鹿げているか〔……〕ゴーゴリが――「リアリスト」とは!そんなことを書いた教科書がある〔……〕厄介なことに、赤裸々な事実というものはそのままの姿では存在するものではない。なぜなら、事実とは完全に裸ではないからだ」 3と述べています。ゴーゴリにあって、現実はエキセントリックなまでに誇張され奇妙に戯画化されています。そのことが窺われる一節をすこし長めに引用してみましょう。鼻の失踪事件がペテルブルグの衆目を集めだした様子をゴーゴリはつぎのように描写しています。

*

ところで、この奇妙きてれつな出来事の噂はパァーッと都のペテルブルグじゅうに広まった。それも、ありもしない尾ひれというオマケがついてくるのはいつものことです。その頃は、誰もが面妖なことに夢中になっている時代でありまして、つい先だっても、催眠術の実験というのがずいぶん流行りました。そういえば、コニューシェンナヤ通りの踊る椅子なんて話も記憶に新しいところでありますな。そんなこんなで、しばらくすると、八等官の鼻がきっかり三時にネフスキー大通りを散策しているという噂が立ったって、ちっとも驚くことじゃあない。物見高い連中が連日連夜どっと押し寄せる。どこぞの誰かが、ユンケル商会に鼻氏がお出ましだなんて言おうものなら、商会のまわりは黒山の人だかり、警察までもが出動してくるありさまです。頬髯をたくわえ、なかなか立派な風采をした、山気のある商人(あきんど)などは、日頃は劇場の入り口でお菓子のパイを商っているんですが、わざわざ立派ながっしりした木のベンチをこさえまして、野次馬を呼び込んでは、一人あたり八十コペイカふんだくるという荒稼ぎ、そうかと思いますと、立派に軍隊を勤め上げた元連隊長なんて人なんか、わざわざ見物のために朝早く家を出て、黒山のような人だかりを押し分けかき分けようやく商会の前にたどりついたのはいいんですが、なんのことはない、鼻氏なんぞはいやしない。飾り窓に掛かっているのは、何の変哲もない毛織りのセーター、それに何やらストッキングを直している娘とそれを木陰から盗み見している、しょぼい顎鬚を生やした折襟のチョッキ姿の伊達男を描いた石版刷りの絵が一枚きり、その絵だってもう十年前から同じ場所に掛かっている代物だってんですから、そりゃあもう、開いた口がふさがらない。(中略)

やがてコワリョフ少佐の鼻がのし歩いているのはネフスキー大通りではなく、タヴリーダ庭園だという噂が広まった。いや、そうではなくて、鼻氏はずいぶん昔からそのあたりに出没していたという噂もある。ホズレフ=ミルザというペルシアの皇太子が滞在なさっていたときに、皇太子もこの奇妙な超常現象に驚かれたって話もある。外科医学校の学生のなかにはわざわざ見に出かける者もあった。ある名家の立派なご婦人なぞはタヴリーダ庭園の管理人にわざわざ手紙を書いて、できることなら青少年のために教訓的でためになるお話をつけて、この珍しい現象を子供たちに見せてもらえないかと頼み込んできたほどです。

ことのほかこの一件を快哉をもって迎えたのは上流社会の夜会の常連である紳士がたであります。こういう手合いはご婦人をおもしろがらせてなんとか歓心を買おうとする。ちょうどそのころ話の種がすっかりつきていたものですから、これは渡りに船ってもんです。もちろん、数は知れてますが、志の高い有徳の士のなかには、今回の騒動をけしからんと苦虫を噛みつぶしている方もいらっしゃった。ある紳士などは憤懣やるかたない風情で、この文明開化の時代にこんな埒もない作り話がもてはやされるとは何事だ、政府はどうしてこの件を放置しておくのかと、えらく鼻息が荒い。だいたいこういうのは、なんでもかんでも政府を巻き込もう、ときには奥さんとの痴話喧嘩にまで政府を巻き込みかねない御仁です。さてそれから話がどうなったか……ところがここでまたもや一件は霧につつまれてしまう。はたしてその後どうなったか、これがとんとわからない 4。

*

これだけの言辞を尽くしておいて、鼻についての具体的な目撃情報がほぼ皆無。そればかりか、驚くべきことに、肝心の鼻のことはそっちのけにして、それとはまったく関係のない叙述に終始しています。目にも見えず語られもしない「不在」の鼻が、亡霊のように都会に出没しては、人心につぎつぎと波紋を投じていき、ついには街中の人々をヒステリーや狂乱の渦に巻き込んでしまうのです。

ここに描かれる群衆心理は、ちょうど1970年代末に日本中を席捲した都市伝説「口裂け女」の噂を髣髴とさせます。インターネットもSNSもなかった頃、「友達の友達が隣町で目撃したらしい」式の(いまなら首をかしげざるをえないような)伝言・風説のたぐいがずいぶん飛び交っていました。「流言蜚語が生れるためには、何かが与えられていなければならぬ。しかしすべてが与えられていてはならない」5の言葉さながら、ゴーゴリは、鼻にまつわるほんの一握りの未確認情報を提供しただけで、疑心暗鬼の群衆、ならびにわれわれ読者を煙に巻いたまま早々に話を切り上げてしまいます。

***

物語の本筋からいささか逸れるのですが、イワン・ヤーコヴレヴィチの床屋の看板には「「瀉血も承ります」なんて能書きもある」6そうです。小説冒頭ということもあってか、油断しているとうっかり読み飛ばしてしまいそうになる一文です。しかしながら、作者ゴーゴリの凄惨な末期をすでに知っているわたしたちからすると、そのイワン当人がコワリョフの鼻の第一発見者であるという皮肉は、いささか予言じみていてドキリとさせられるところです。巷間伝わるところによれば、ゴーゴリは無茶な断食で骨と皮だけの痩身となっていたうえに、瀉血を施されたり、熱湯の風呂に浸かったまま冷水を頭から浴びせかけられたりと、かなり無理な治療(?)を受けていたといいます。ベッドに寝かされて「半ダースの丸々太った蛭(ヒル)で鼻を吸われ」ていたこの瀕死の患者は、虫けらどもを払いのけようともがき苦しみながら「コワリョフのように、自らの鼻を喪失した」7というのです。なんとも不可思議な自作との暗合というほかありません。

ところで、床屋が瀉血のような医療行為をするというのはわが国ではあまりピンとこないところかもしれません。しかし実際、ヨーロッパでは中世以来、理髪師が瀉血師や外科医を兼ねることが多かったそうです。青・白・赤の三色の縞模様でおなじみの床屋のサインポールは、瀉血療法の頃の名残りともいわれています。いまや瀉血療法もヒル療法も似非医療としてとっくに撤廃されているのかと思いきや、ところがどっこい、さにあらずで、一部の疾病の症状に対しては、今日でも臨床現場で実践されているというのですから驚きです8。

さあさ、お話はこれからいよいよ芸術の秋にふさわしいオペラの話題へと移ってゆこうかという段に差し掛かったわけですが、予定の紙幅がとうに尽きたというわけで、今回は尻切れトンボでお赦し願って失礼仕りたいと存じます。次回もぜひぜひご贔屓に!

(多賀健太郎)

【註】

1 ウラジーミル・ナボコフ『ニコライ・ゴーゴリ』青山太郎訳、平凡社、1996年、16頁。

2 ニコライ・ゴーゴリ『鼻/外套/査察官』浦雅春訳、光文社、2006年、66頁。

3 ナボコフ、前掲書、182頁、181頁(引用にあたってすこし表現を変更しました)。

4 ゴーゴリ、前掲書、57-59頁。

5 清水幾太郎『流言蜚語』、筑摩書房、2011年、32頁。

6 ゴーゴリ、前掲書、9頁。

7 ナボコフ、前掲書13、17頁。

8 リディア・ケイン/ネイト・ピーダーゼン『世にも危険な医療の世界史』福井久美子訳、文藝春秋、2023年、190頁、196-198頁、および306頁

芸術学コースでは芸術を理論と歴史の観点から学ぶことができます。授業の前半では理論的に学ぶとはどういうことか、「写真を見ること」を例に考えます。写真を通して見ているものとは何かを考えることを通して、身近な対象を理論的に捉えることに挑戦します。

授業の後半では「絵を読む」方法や意義について浮世絵を例に考えていきます。古典文学や演劇など様々な文化との関連を分析し、重層的に絵を見る楽しさを説明します。知ること、考えることによって広がるものの見方、面白さをぜひご体験ください。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2020年01月11日

【芸術学コース】研究便り:ローマの思い出

気づけば、はや2020年です。みなさん、本年もどうかよろしくお願いいたします。寒い日が続いておりますがお変わりありませんか。 今回のブログ記事は、芸術学コースの…

-

芸術学コース

2021年07月14日

【芸術学コース】日常のひとこま 図書館、研究、図書館…

こんにちは。三上美和です。梅雨の候、いかがお過ごしでしょうか。長雨の影響で、今年も既に深刻な災害が起こっています。被災された方にお見舞い申し上げますとともに、み…

-

芸術学コース

2022年09月09日

【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地④クシナガラ

四大聖地の最後となるクシナガラは、インドのウッタル・プラデーシュ州の東端に位置しています。ここで、お釈迦さまは80歳の生涯に幕を閉じます。その様子は、最後の旅…