陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】陶芸の色彩、着色する素材やそれぞれ施すタイミングなど

2023年11月20日

【陶芸コース】陶芸の色彩、着色する素材やそれぞれ施すタイミングなど

こんにちは、通信陶芸コース教員の楢木野淑子です。今回は陶芸の色についてほんの一部ですが紹介します。

皆さんは陶芸での色と聞いてどのようなイメージを持っているでしょうか?陶芸では基本的に陶土、磁土を使って造形していきますが、完成までの過程で着色するタイミングは段階ごとに様々にあります。陶土、磁土そのものの色の他に、化粧土(色化粧)、下絵の具、釉薬、上絵の具などがあげられます。

着色する素材やそれぞれ施すタイミングなども作家が自由に選択していきます。(もちろん表現したいことによって適切な素材やタイミングはあります。)

今回は私の器系の作品の着色について、作業工程に沿ってお伝えしようと思います。

今回は私の器系の作品の着色について、作業工程に沿ってお伝えしようと思います。

作品は今月末からの個展に出品予定の作品の一部です。画像は一例ですが下絵の具、釉薬、上絵の具で着色しています。完成に至るまでどのように着色しているかぜひご覧ください!

完形後、イッチンで線描きし素焼きをしたのもです。

完形後、イッチンで線描きし素焼きをしたのもです。

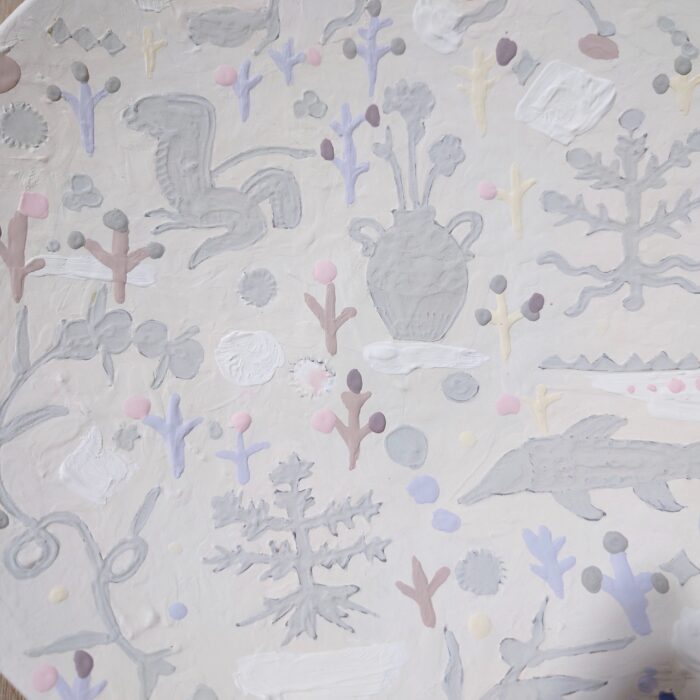

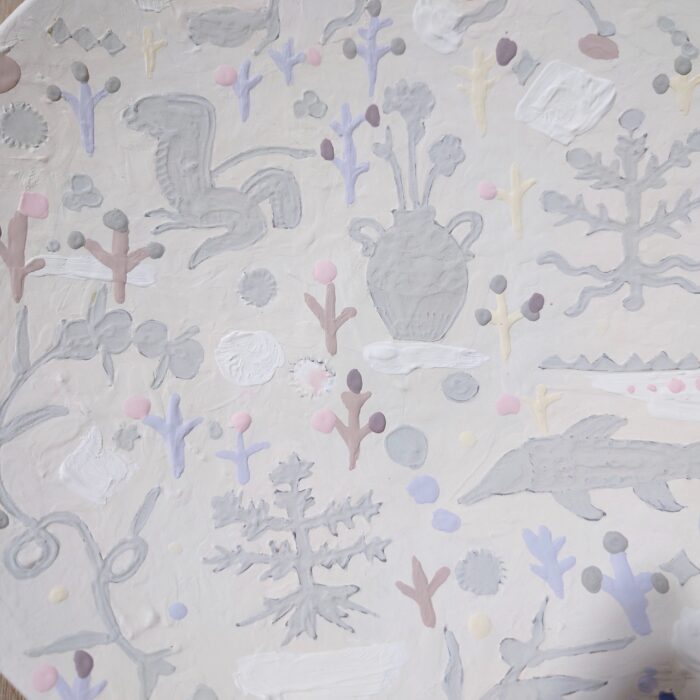

素焼き後に下絵の具で線画のモチーフ内に着彩し、その着彩したものの上に撥水剤を塗っています。そのためモチーフの色味が全体的に薄青みがかっています。撥水剤塗るのはモチーフと釉薬をしっかりと分けるためです。

釉薬を筆でのせていきます。

釉薬を筆でのせていきます。

釉薬をズブ掛け(釉薬の中に器をつけて施釉する方法)してしまうと、モチーフが小さく撥水剤をかけていても釉薬で埋まってしまうことがあるので、筆で厚みを気をつけながらのせていきます。

釉薬をのせれたら再度800度で焼成します。これはモチーフに塗った撥水剤を飛ばすためです。

近くでの画像です。

近くでの画像です。

微妙な違いですが、画像の3、4番目のものとモチーフの色彩が違っています。これは撥水剤が塗られている(画像の3番目、4番目)ものと800度で焼き飛ばしている(画像の5番目、6番目)ものとの違いです。

次はモチーフの上の透明の釉薬を塗っていきます。

次はモチーフの上の透明の釉薬を塗っていきます。

始めに塗った釉薬の上にのらないよう。出来るだけモチーフの上だけにのるように塗っていきます。その後また別種類の色釉を始めにのせた釉薬の上に重ねで描いていきます。(画像では黄色、青、赤、茶色などで木を描いています。)

この釉薬の塗り分けのために撥水剤を使っています。なので必ずしも撥水剤を使わないといけないわけではありません。なぜなら800度で焼くという工程を省き、一度にモチーフの透明釉と他の釉薬を塗り分けることは慎重にゆっくりと作業を進めることで可能になるからです。

しかし自身の作業のスピード感、手の進めやすさなどを考えると、この撥水剤を使う方法に落ち着きました。私はこの方法の方が完成度も高いです。

それはその作業のスピード感、手の進めやすやというのものがあるからこその完成度なので、別の方がもし制作されるとなると焼成を挟まずに一度に釉薬を塗ってしまう方が良いものができるということもあるでしょう。個々の作家それぞれの手を使った作業感がダイレクトに出る陶芸という素材ならではの面白い特徴ですね。

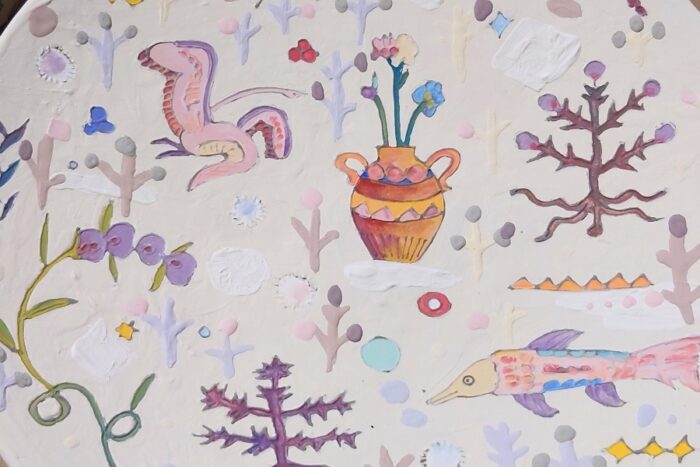

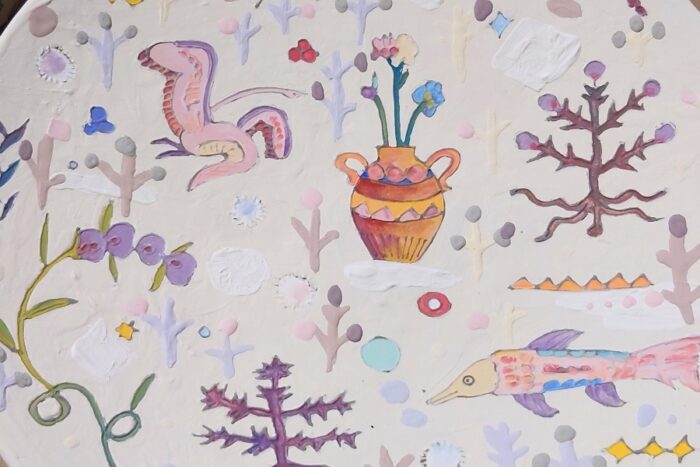

さてこれが1230度の本焼きが終わった作品です!鮮やかですね!大成功です!

さてこれが1230度の本焼きが終わった作品です!鮮やかですね!大成功です!

始めの釉薬部分がまだらですが、土の地の色にうっすら白付きの釉薬が見えて味のあるニュアンスを感じられます。

この後さらに上絵で金、銀彩を施します。

こちらは金、銀彩を施した直後です。これから680度でさらに焼成します。

こちらは金、銀彩を施した直後です。これから680度でさらに焼成します。

そして出来上がりになります。

そして出来上がりになります。

他にもこの作品が、

他にもこの作品が、

このように完成します。裏にしっかり絵が入っています。

このように完成します。裏にしっかり絵が入っています。

ここまで作品の着色方法に下絵の具、釉薬、上絵金彩があったことを見ていただきました。それぞれ着色のタイミングの違いがあり、また出来上がりの見え方も違います。下絵の具は水彩絵具のようなグラデーションをつけるのに適しており、釉薬は存在感のある厚みから、薄がけで土の色を透けさせることもでき、金銀彩はまさに華やかにしてくれます。

一つの作品の中で様々な階層の色合いや質感を楽しむことができ、それが作品の存在感を出すことの一助になっています。この「作品から感じる存在感を様々な階層からの色彩や質感から見出す」ことは、私の自身の作品に対する価値を見出すポイントの一つになっています。このような自身の作品に対する価値を感じ認め表現していくことは、制作を行う上で大切なことです。

皆さんの作品制作での色彩はどうでしょうか?存在しているものには全て色があるように、着色作業をしなくても土の色があります。陶芸コースでは土の授業、釉薬の授業、上絵の授業等、陶芸の色を学ぶ機会は豊富にあります。それぞれにプロフェッショナルな講師の方々が皆さんの制作のため知識や経験をふんだんに使い授業を行っています。

ぜひご自身の作品の色彩について、様々に発想を膨らませ、表現してみてください。

皆さんの素敵な作品を楽しみにしています!

陶芸コース紹介ページ

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

大学パンフレット資料請求はこちらから

皆さんは陶芸での色と聞いてどのようなイメージを持っているでしょうか?陶芸では基本的に陶土、磁土を使って造形していきますが、完成までの過程で着色するタイミングは段階ごとに様々にあります。陶土、磁土そのものの色の他に、化粧土(色化粧)、下絵の具、釉薬、上絵の具などがあげられます。

着色する素材やそれぞれ施すタイミングなども作家が自由に選択していきます。(もちろん表現したいことによって適切な素材やタイミングはあります。)

今回は私の器系の作品の着色について、作業工程に沿ってお伝えしようと思います。

今回は私の器系の作品の着色について、作業工程に沿ってお伝えしようと思います。作品は今月末からの個展に出品予定の作品の一部です。画像は一例ですが下絵の具、釉薬、上絵の具で着色しています。完成に至るまでどのように着色しているかぜひご覧ください!

完形後、イッチンで線描きし素焼きをしたのもです。

完形後、イッチンで線描きし素焼きをしたのもです。素焼き後に下絵の具で線画のモチーフ内に着彩し、その着彩したものの上に撥水剤を塗っています。そのためモチーフの色味が全体的に薄青みがかっています。撥水剤塗るのはモチーフと釉薬をしっかりと分けるためです。

釉薬を筆でのせていきます。

釉薬を筆でのせていきます。釉薬をズブ掛け(釉薬の中に器をつけて施釉する方法)してしまうと、モチーフが小さく撥水剤をかけていても釉薬で埋まってしまうことがあるので、筆で厚みを気をつけながらのせていきます。

釉薬をのせれたら再度800度で焼成します。これはモチーフに塗った撥水剤を飛ばすためです。

近くでの画像です。

近くでの画像です。微妙な違いですが、画像の3、4番目のものとモチーフの色彩が違っています。これは撥水剤が塗られている(画像の3番目、4番目)ものと800度で焼き飛ばしている(画像の5番目、6番目)ものとの違いです。

次はモチーフの上の透明の釉薬を塗っていきます。

次はモチーフの上の透明の釉薬を塗っていきます。始めに塗った釉薬の上にのらないよう。出来るだけモチーフの上だけにのるように塗っていきます。その後また別種類の色釉を始めにのせた釉薬の上に重ねで描いていきます。(画像では黄色、青、赤、茶色などで木を描いています。)

この釉薬の塗り分けのために撥水剤を使っています。なので必ずしも撥水剤を使わないといけないわけではありません。なぜなら800度で焼くという工程を省き、一度にモチーフの透明釉と他の釉薬を塗り分けることは慎重にゆっくりと作業を進めることで可能になるからです。

しかし自身の作業のスピード感、手の進めやすさなどを考えると、この撥水剤を使う方法に落ち着きました。私はこの方法の方が完成度も高いです。

それはその作業のスピード感、手の進めやすやというのものがあるからこその完成度なので、別の方がもし制作されるとなると焼成を挟まずに一度に釉薬を塗ってしまう方が良いものができるということもあるでしょう。個々の作家それぞれの手を使った作業感がダイレクトに出る陶芸という素材ならではの面白い特徴ですね。

さてこれが1230度の本焼きが終わった作品です!鮮やかですね!大成功です!

さてこれが1230度の本焼きが終わった作品です!鮮やかですね!大成功です!始めの釉薬部分がまだらですが、土の地の色にうっすら白付きの釉薬が見えて味のあるニュアンスを感じられます。

この後さらに上絵で金、銀彩を施します。

こちらは金、銀彩を施した直後です。これから680度でさらに焼成します。

こちらは金、銀彩を施した直後です。これから680度でさらに焼成します。 そして出来上がりになります。

そして出来上がりになります。 他にもこの作品が、

他にもこの作品が、

このように完成します。裏にしっかり絵が入っています。

このように完成します。裏にしっかり絵が入っています。ここまで作品の着色方法に下絵の具、釉薬、上絵金彩があったことを見ていただきました。それぞれ着色のタイミングの違いがあり、また出来上がりの見え方も違います。下絵の具は水彩絵具のようなグラデーションをつけるのに適しており、釉薬は存在感のある厚みから、薄がけで土の色を透けさせることもでき、金銀彩はまさに華やかにしてくれます。

一つの作品の中で様々な階層の色合いや質感を楽しむことができ、それが作品の存在感を出すことの一助になっています。この「作品から感じる存在感を様々な階層からの色彩や質感から見出す」ことは、私の自身の作品に対する価値を見出すポイントの一つになっています。このような自身の作品に対する価値を感じ認め表現していくことは、制作を行う上で大切なことです。

皆さんの作品制作での色彩はどうでしょうか?存在しているものには全て色があるように、着色作業をしなくても土の色があります。陶芸コースでは土の授業、釉薬の授業、上絵の授業等、陶芸の色を学ぶ機会は豊富にあります。それぞれにプロフェッショナルな講師の方々が皆さんの制作のため知識や経験をふんだんに使い授業を行っています。

ぜひご自身の作品の色彩について、様々に発想を膨らませ、表現してみてください。

皆さんの素敵な作品を楽しみにしています!

陶芸コース紹介ページ

陶芸コース研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

陶芸コース

2021年01月20日

【陶芸コース】卒業生紹介「未経験ゆえの苦労と、かつてない気持ちの高まり」

通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 今回は陶芸…

-

陶芸コース

2021年12月21日

【陶芸コース】在学生たちの御用達、陶芸材料専門店のご紹介

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 入学をご検討されてるみなさんから、「テキスト科目の自宅学習では、陶土などの材料はどのように入手するので…

-

陶芸コース

2019年09月10日

【陶芸コース】指先を意識して土と対話する。自宅制作課題「土によるデッサン」

みなさん、こんにちは。 本日は、陶芸コースでの最初の自宅制作課題「土によるデッサン」をご紹介します。 入学して、まず最初に取り組むこちらの科目では、身近にある野…