芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】芸術は無力なのか?「奈良美智: The Beginning Place ここから」展を観て

2024年01月31日

【芸術学コース】芸術は無力なのか?「奈良美智: The Beginning Place ここから」展を観て

2024年明けて初めての芸術学コースのブログ記事を担当します、松田です。

日本全国晴れ渡たり、美しい初日の出を拝むことができた2024年の元旦。穏やかに終わるはずだったその日の夕方に突然襲った能登半島地震。

まずは被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

さて、今回の記事は、現在青森県立美術館で開催中(2023年10月14日(土)〜2024年2月25日(日))の「奈良美智: The Beginning Place ここから」展に行ったお話をしてみようと思います。

奈良美智(1959-)は、青森県弘前市に生まれ、高校時代まで青森で育ちました。ドイツへの留学を足掛かりに、現在では欧米やアジアでの評価は不動のものとなりました。故郷青森県立美術館のみで開催される本展は、特別感があるものと言えましょう。

私はこれまで駆け足的に東北旅行の一環として青森に立ち寄ったことはありましたが、自分の足でじっくりと青森を訪れたことはありませんでした。今回この展覧会に行くために、新幹線、バスなど公共機関を乗り継ぎこの美術館にやってきましたが、青森という土地は、その名の通りなんと樹木の多い、森の中にある土地なのでしょう。この美術館常設の彫刻作品、《Miss Forest / 森の子》の樹の種類については不明ですが、車窓に続くヒバの森の尖った樹形に出会うたびに、たくさんの森の子たちが迎えてくれるような気持ちになりました。

こちらの写真は青森駅の自由通路です。りんご箱を積み上げたデザインなのだそうですが、写真からも木の香りが漂うような温もりが感じられ、とても美しい通路です。青森とはこのように木材の資源に富んだ土地柄です。

絵画もインスタレーションも、奈良の作品からはなんとなく木の手触りが感じられたのは、この地に降りたったからこそ得られたものだったのでしょう。作家が生まれ育ったその土地で作品を観るということは、まさに「感覚として観る」楽しみを味わえるものです。

奈良は大きな頭の少女や微笑みをたたえたような犬などをモティーフにした作品を多く制作し、日本のポップカルチャー的な「カワイイ」作風が特徴です。20年以上も前には浅田彰が「かくも幼稚な「現代美術」」(『ボイス』2001年10月号 PHP研究所)の中で奈良の芸術性とそれを受け入れる美術界について批判をしました。伝統的な「芸術品」「名品」が表現してきたものと比べると奈良の作品は随分と異質なものだと考えることもできるのかも知れません。しかしキャッチーでポピュラリティーな作風は多くの人々に受け入れられており、本展にも多国籍で、老若男女を問わない多種多様な人々が集まっていました。

「カワイイ」少女たちは画面の中で目を釣り上げたり、口を歪めたり、大きな目を見開いていたりしています。愛らしさだけでない、不穏さをも抱えているような表情でなにを訴えようとしているのでしょうか。政治や経済や国同士の駆け引きには無縁だと思われる少女の感情こそ、本来誰もが持っている根源的で純粋な感情かもしれません。

故郷が大きな傷を受けた東日本大震災が起こった6年後の『ユリイカ』(奈良美智「半生(仮)」『ユリイカ』49巻13号位、青土社、2017年8月、249ページ)で、奈良はこのように記しています。

今テレビやSNSからは、被災地の痛ましい映像や画像が流れています。人間の力では抗う事ができない自然災害という巨大な力を前にして、私たちの存在はとても小さくはかないものだと痛感します。芸術ではお腹は膨れないし、凍えた体を温めることもできません。奈良が東日本大震災で感じたように、美術をはじめとする芸術はやはり無力なのでしょうか。

東日本大震災から時が経ち、地球という土地で生きる人間の意味を問うた芸術作品が多く生まれ、それらに触れる私たちも自らを生きる意味を考える機会を与えられました。

こちらの作品は、東日本大震災から12年後の2023年に制作された作品です。とてもたくさんの色彩で描き上げられた少女は、暗闇にぼうっと灯る「みちしるべ」のようにも思えます。この度の耐え難い大きな悲しみを前にして、奈良の描いた少女の涙を再び見つめ直してみたいと思い展覧会を振り返ってみました。

参考文献

イェワン・クーン『奈良美智 終わらないものがたり』青幻舎、2023年

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

日本全国晴れ渡たり、美しい初日の出を拝むことができた2024年の元旦。穏やかに終わるはずだったその日の夕方に突然襲った能登半島地震。

まずは被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

さて、今回の記事は、現在青森県立美術館で開催中(2023年10月14日(土)〜2024年2月25日(日))の「奈良美智: The Beginning Place ここから」展に行ったお話をしてみようと思います。

奈良美智(1959-)は、青森県弘前市に生まれ、高校時代まで青森で育ちました。ドイツへの留学を足掛かりに、現在では欧米やアジアでの評価は不動のものとなりました。故郷青森県立美術館のみで開催される本展は、特別感があるものと言えましょう。

私はこれまで駆け足的に東北旅行の一環として青森に立ち寄ったことはありましたが、自分の足でじっくりと青森を訪れたことはありませんでした。今回この展覧会に行くために、新幹線、バスなど公共機関を乗り継ぎこの美術館にやってきましたが、青森という土地は、その名の通りなんと樹木の多い、森の中にある土地なのでしょう。この美術館常設の彫刻作品、《Miss Forest / 森の子》の樹の種類については不明ですが、車窓に続くヒバの森の尖った樹形に出会うたびに、たくさんの森の子たちが迎えてくれるような気持ちになりました。

奈良美智《Miss Forest / 森の子》 2016年 於青森県立美術館

こちらの写真は青森駅の自由通路です。りんご箱を積み上げたデザインなのだそうですが、写真からも木の香りが漂うような温もりが感じられ、とても美しい通路です。青森とはこのように木材の資源に富んだ土地柄です。

青森駅自由通路

絵画もインスタレーションも、奈良の作品からはなんとなく木の手触りが感じられたのは、この地に降りたったからこそ得られたものだったのでしょう。作家が生まれ育ったその土地で作品を観るということは、まさに「感覚として観る」楽しみを味わえるものです。

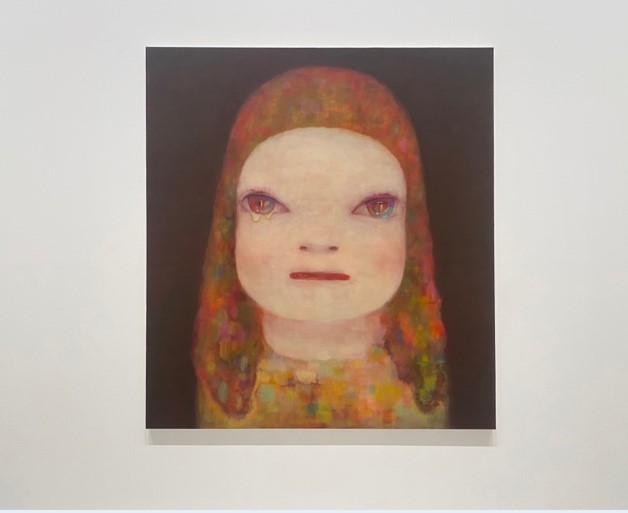

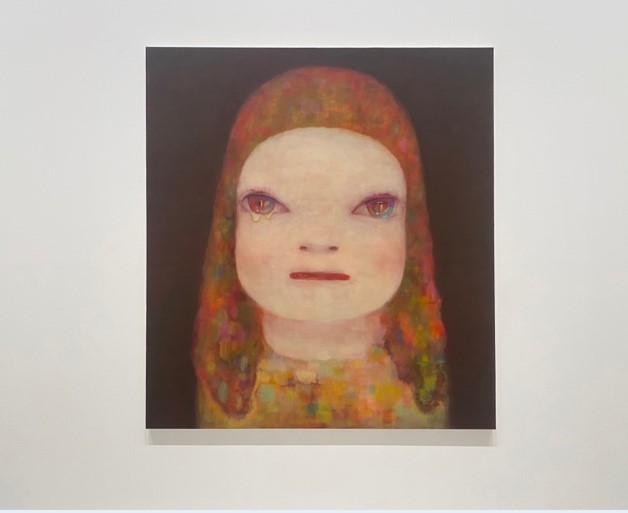

奈良美智《平和の祭壇》2023年 於青森県立美術館

奈良は大きな頭の少女や微笑みをたたえたような犬などをモティーフにした作品を多く制作し、日本のポップカルチャー的な「カワイイ」作風が特徴です。20年以上も前には浅田彰が「かくも幼稚な「現代美術」」(『ボイス』2001年10月号 PHP研究所)の中で奈良の芸術性とそれを受け入れる美術界について批判をしました。伝統的な「芸術品」「名品」が表現してきたものと比べると奈良の作品は随分と異質なものだと考えることもできるのかも知れません。しかしキャッチーでポピュラリティーな作風は多くの人々に受け入れられており、本展にも多国籍で、老若男女を問わない多種多様な人々が集まっていました。

「カワイイ」少女たちは画面の中で目を釣り上げたり、口を歪めたり、大きな目を見開いていたりしています。愛らしさだけでない、不穏さをも抱えているような表情でなにを訴えようとしているのでしょうか。政治や経済や国同士の駆け引きには無縁だと思われる少女の感情こそ、本来誰もが持っている根源的で純粋な感情かもしれません。

展示風景 於青森県立美術館

大きな地震があったその日から、自分の中の何かが変わった。変わったというよりも、今までのほほんと信じていた美術を単純に肯定できなくなったのだ。あの時の喪失感や己に対する無力感は、日本にいる誰しもが経験したと思う。たまたま自分は美術だったのだが、日本のたくさんの人々がそれぞれの価値観を見つめ直すことになったと思う。また、実際に被害にあった方々のことを考えると、それをここで描いても何も始まらないし、そう感じることで今まで深く考えもせずに続けてきた美術というものにさえ嫌悪感を覚えてしまう。

故郷が大きな傷を受けた東日本大震災が起こった6年後の『ユリイカ』(奈良美智「半生(仮)」『ユリイカ』49巻13号位、青土社、2017年8月、249ページ)で、奈良はこのように記しています。

今テレビやSNSからは、被災地の痛ましい映像や画像が流れています。人間の力では抗う事ができない自然災害という巨大な力を前にして、私たちの存在はとても小さくはかないものだと痛感します。芸術ではお腹は膨れないし、凍えた体を温めることもできません。奈良が東日本大震災で感じたように、美術をはじめとする芸術はやはり無力なのでしょうか。

奈良美智《Midnight Tears》2023年 於青森県立美術館

東日本大震災から時が経ち、地球という土地で生きる人間の意味を問うた芸術作品が多く生まれ、それらに触れる私たちも自らを生きる意味を考える機会を与えられました。

こちらの作品は、東日本大震災から12年後の2023年に制作された作品です。とてもたくさんの色彩で描き上げられた少女は、暗闇にぼうっと灯る「みちしるべ」のようにも思えます。この度の耐え難い大きな悲しみを前にして、奈良の描いた少女の涙を再び見つめ直してみたいと思い展覧会を振り返ってみました。

(松田 佳子)

参考文献

イェワン・クーン『奈良美智 終わらないものがたり』青幻舎、2023年

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2022年05月11日

【芸術学コース】ある通信教育学生のレポート実録

芸術学コースの大橋利光です。いきなりですが、画像でお示ししたのは、私の学部時代の作品スケッチです。《彫三島茶碗 銘 残雪》という朝鮮時代の茶碗で、静岡県熱海市…

-

芸術学コース

2023年05月10日

【芸術学コース】通信教育で芸術学を学ぶということ

こんにちは。そして、はじめまして。今年度から芸術学コースを担当することとなりました、教員の江本紫織です。 今回は「通信教育で美術史、芸術学を学ぶということ」の魅…