グラフィックデザインコース

- グラフィックデザインコース 記事一覧

- 【グラフィックデザインコース】卒業制作をUXデザイン視点で見る

2024年02月22日

【グラフィックデザインコース】卒業制作をUXデザイン視点で見る

こんにちは、グラフィック/情報デザインコース業務担当非常勤講師の清水将之です。普段はSaaS企業でUX/UIデザイナーとしても働いています。

みなさんは、大学に入学してから卒業するまでの間に、年次ごとにいくつかの専門教育科目を学んでいきます。造形の基礎力をつけるタイポグラフィやピクトグラムを1年次に学び、2・3年次には広告やモーショングラフィック、プロモーション、エディトリアルなど、より専門分野のデザインを学びます。そして、最終目標の卒業制作に取り組みます。

今回は、この卒業制作をUXデザインの観点でみたら、どう見えるのかを考察してみたいと思います。

題材としては、地域の特産品をより多くの人に知ってもらうために、特産品のパッケージをリニューアルする企画を立てたと仮定しました。パッケージデザインは、一般にグラフィックデザインやブランドデザインなどの範囲に入るため、UXデザインとは無縁であると思われるかもしれません。

題材としては、地域の特産品をより多くの人に知ってもらうために、特産品のパッケージをリニューアルする企画を立てたと仮定しました。パッケージデザインは、一般にグラフィックデザインやブランドデザインなどの範囲に入るため、UXデザインとは無縁であると思われるかもしれません。

しかし、お土産を贈り物(ギフト)として捉え、誰かに「贈り物を贈る体験」を作り出す製品だととらえると、途端にUXデザインの対象です。

「贈り物を贈る体験」には、大きく分けると以下の3つの体験があります。

買う人をユーザーと仮定すると、ユーザーは贈り物を選ぶシーンで、後に続く2つの体験を想起し、どんなふうに渡したら相手が喜んでくれるかや、使ってくれるかなどを考えて商品の選択をしています。

このように考えると、あらかじめ、その商品にふさわしい「贈るシーンの体験」や「消費するシーンの体験」を先に計画しておき、それらをイメージさせる要素をパッケージデザインに盛り込むことで、新しいパッケージデザインを作成できます。制作物としてはパッケージデザインですが、UXデザインのプロセスでパッケージデザインを計画したことと同意です。

このように考えると、あらかじめ、その商品にふさわしい「贈るシーンの体験」や「消費するシーンの体験」を先に計画しておき、それらをイメージさせる要素をパッケージデザインに盛り込むことで、新しいパッケージデザインを作成できます。制作物としてはパッケージデザインですが、UXデザインのプロセスでパッケージデザインを計画したことと同意です。

以下には、UXデザインのプロセスで特選品パッケージを企画する一例をご紹介します。

ステップ1) ■贈り物で伝える価値の抽出

普段ユーザーが贈り物を贈る体験には、「どんな意味があるか」「どんな体験に価値を感じるか」などを調査し分析する。

手法:KA法(価値マップ)

ステップ2) ■商品や企業の価値を抽出

企業の歴史や由来、商品への思いやこだわりなどを丁寧に取材し、商品や企業がもつ優れた点を、消費者が感じる価値にひとつずつ分析し可視化する。

※これは、経営者にとっては当たり前に思っていることも、実は価値があるということが多いため、その価値を見つけ出すステップです。

手法:KA法(価値マップ)

ステップ3) ■開拓したい流通先の想定する

特産品はどうしても地元の土産物店や道の駅などへの出品が中心になりがちです。想定したユーザー体験によっては、あえてデパートの売り場などで販売する案なども考えられます。

手法:経営者へのヒアリング

ステップ4) ■ペルソナを設定する

主にビジネス的な観点から想定した流通先の顧客層を分析してターゲットにするユーザー像(ペルソナ)を設定します。

手法:ペルソナ(贈り物を贈る価値別に2~3体)

ステップ5) ■コンセプト立案

ペルソナが、どんな相手に対してどのようなシーンで贈り物を贈るかを具体的に考え、その際に、どのような贈り物シーンなら商品価値が際立つか発想します。商品が持つべきコンセプトアイデアを複数案作成。

手法:UXDコンセプトシート

ステップ6) ■コンセプトの評価・選定

コンセプトアイデアをもとに、ペルソナや贈り物を送る対象者がその商品を介してどのような「うれしい体験」ができるかをシナリオ(あるいはアクティングアウト)を使って表現。表現されたものを評価や修正を行ったのち、コンセプトを選定します。

手法:シナリオ(漫画のような9コマイラスト)、アクティングアウト(配役を決めた寸劇)

ステップ7) ■パッケージデザイン制作

設定したコンセプトや贈り物体験のシナリオに基づいた、ふさわしいパッケージデザインを作成する。

このように、実際に体験を視覚化(9コマのシナリオ)したり、デザイナー自身が体験(アクティングアウト)すると、パッケージとしてどんな機能が必要かが、ユーザーの立場になって具体的にわかります。

例えば、親しい人に気軽な手土産としてようかんを持っていくとします。その際、贈った人と贈られた人が、その場でようかんを切り分けるといったシーンを演じてみると、そんなに手軽に切り分けることができないことがわかります。まな板と包丁がないと食べられません。目の前でわいわいと話しながら、手軽に切り分けることが重要な体験だと仮定していたら、まな板がなくても切り分けられることが、そのパッケージや商品の機能として必要になります。具体的には、箱がすぐにまな板になるようなアイデアが出てくるかもしれません。

このように、デザインする前に、コンセプトに基づく体験を視覚化したり、デザインする人が実際に疑似体験することでアイデアの品質を高めていく。UX デザインのステップを押さえることでデザイン案の道筋が明確になり、より広い視点で商品を捉えることができます。

単に、特産品のパッケージを作るだけなら、1〜3年次の専門教育科目の視点でデザインに取り組めます。しかし、より広い視点のユーザー体験(UX)で、特産品のパッケージを捉えることは、パッケージデザイン自体だけでなく、その特産品を購入する場(店舗や購入シーン)であったり、贈り物を手渡す場面(包装紙やショッパーなど)であったり、特産品を食べたり、利用したりする場面(開封する体験や利用する体験を満たす)に思いを巡らせることができます。

ひとつのパッケージ(特産品)を、深掘りして、より良いユーザー体験を実現する過程は、まさにみなさんが取り組まれる卒業制作のプロセスに通じるものがあると思い至りました。一見UXデザインとは無縁にも思えるパッケージデザインにも、ユーザーの体験を定義することでUXデザインのアプローチを取ることができます。新しい価値を見つけるためのデザイン案の道筋を明確にできます。

もし、UXデザインに興味を持っていただいた方がいたら「UXデザインの教科書」(著者:安藤昌也)は、 UXデザインの初学者におすすめですので参考にしてみてください。

専門教育科目での学びや思いを、卒業制作で存分に昇華できることを応援しています!

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

みなさんは、大学に入学してから卒業するまでの間に、年次ごとにいくつかの専門教育科目を学んでいきます。造形の基礎力をつけるタイポグラフィやピクトグラムを1年次に学び、2・3年次には広告やモーショングラフィック、プロモーション、エディトリアルなど、より専門分野のデザインを学びます。そして、最終目標の卒業制作に取り組みます。

今回は、この卒業制作をUXデザインの観点でみたら、どう見えるのかを考察してみたいと思います。

題材としては、地域の特産品をより多くの人に知ってもらうために、特産品のパッケージをリニューアルする企画を立てたと仮定しました。パッケージデザインは、一般にグラフィックデザインやブランドデザインなどの範囲に入るため、UXデザインとは無縁であると思われるかもしれません。

題材としては、地域の特産品をより多くの人に知ってもらうために、特産品のパッケージをリニューアルする企画を立てたと仮定しました。パッケージデザインは、一般にグラフィックデザインやブランドデザインなどの範囲に入るため、UXデザインとは無縁であると思われるかもしれません。しかし、お土産を贈り物(ギフト)として捉え、誰かに「贈り物を贈る体験」を作り出す製品だととらえると、途端にUXデザインの対象です。

「贈り物を贈る体験」には、大きく分けると以下の3つの体験があります。

- 買う人が店で贈り物を選ぶ体験

- 選んだ贈り物を相手に手渡す体験

- 贈り物を受け取った人が贈り物を消費する体験

買う人をユーザーと仮定すると、ユーザーは贈り物を選ぶシーンで、後に続く2つの体験を想起し、どんなふうに渡したら相手が喜んでくれるかや、使ってくれるかなどを考えて商品の選択をしています。

このように考えると、あらかじめ、その商品にふさわしい「贈るシーンの体験」や「消費するシーンの体験」を先に計画しておき、それらをイメージさせる要素をパッケージデザインに盛り込むことで、新しいパッケージデザインを作成できます。制作物としてはパッケージデザインですが、UXデザインのプロセスでパッケージデザインを計画したことと同意です。

このように考えると、あらかじめ、その商品にふさわしい「贈るシーンの体験」や「消費するシーンの体験」を先に計画しておき、それらをイメージさせる要素をパッケージデザインに盛り込むことで、新しいパッケージデザインを作成できます。制作物としてはパッケージデザインですが、UXデザインのプロセスでパッケージデザインを計画したことと同意です。以下には、UXデザインのプロセスで特選品パッケージを企画する一例をご紹介します。

ステップ1) ■贈り物で伝える価値の抽出

普段ユーザーが贈り物を贈る体験には、「どんな意味があるか」「どんな体験に価値を感じるか」などを調査し分析する。

手法:KA法(価値マップ)

ステップ2) ■商品や企業の価値を抽出

企業の歴史や由来、商品への思いやこだわりなどを丁寧に取材し、商品や企業がもつ優れた点を、消費者が感じる価値にひとつずつ分析し可視化する。

※これは、経営者にとっては当たり前に思っていることも、実は価値があるということが多いため、その価値を見つけ出すステップです。

手法:KA法(価値マップ)

ステップ3) ■開拓したい流通先の想定する

特産品はどうしても地元の土産物店や道の駅などへの出品が中心になりがちです。想定したユーザー体験によっては、あえてデパートの売り場などで販売する案なども考えられます。

手法:経営者へのヒアリング

ステップ4) ■ペルソナを設定する

主にビジネス的な観点から想定した流通先の顧客層を分析してターゲットにするユーザー像(ペルソナ)を設定します。

手法:ペルソナ(贈り物を贈る価値別に2~3体)

ステップ5) ■コンセプト立案

ペルソナが、どんな相手に対してどのようなシーンで贈り物を贈るかを具体的に考え、その際に、どのような贈り物シーンなら商品価値が際立つか発想します。商品が持つべきコンセプトアイデアを複数案作成。

手法:UXDコンセプトシート

ステップ6) ■コンセプトの評価・選定

コンセプトアイデアをもとに、ペルソナや贈り物を送る対象者がその商品を介してどのような「うれしい体験」ができるかをシナリオ(あるいはアクティングアウト)を使って表現。表現されたものを評価や修正を行ったのち、コンセプトを選定します。

手法:シナリオ(漫画のような9コマイラスト)、アクティングアウト(配役を決めた寸劇)

ステップ7) ■パッケージデザイン制作

設定したコンセプトや贈り物体験のシナリオに基づいた、ふさわしいパッケージデザインを作成する。

このように、実際に体験を視覚化(9コマのシナリオ)したり、デザイナー自身が体験(アクティングアウト)すると、パッケージとしてどんな機能が必要かが、ユーザーの立場になって具体的にわかります。

例えば、親しい人に気軽な手土産としてようかんを持っていくとします。その際、贈った人と贈られた人が、その場でようかんを切り分けるといったシーンを演じてみると、そんなに手軽に切り分けることができないことがわかります。まな板と包丁がないと食べられません。目の前でわいわいと話しながら、手軽に切り分けることが重要な体験だと仮定していたら、まな板がなくても切り分けられることが、そのパッケージや商品の機能として必要になります。具体的には、箱がすぐにまな板になるようなアイデアが出てくるかもしれません。

このように、デザインする前に、コンセプトに基づく体験を視覚化したり、デザインする人が実際に疑似体験することでアイデアの品質を高めていく。UX デザインのステップを押さえることでデザイン案の道筋が明確になり、より広い視点で商品を捉えることができます。

単に、特産品のパッケージを作るだけなら、1〜3年次の専門教育科目の視点でデザインに取り組めます。しかし、より広い視点のユーザー体験(UX)で、特産品のパッケージを捉えることは、パッケージデザイン自体だけでなく、その特産品を購入する場(店舗や購入シーン)であったり、贈り物を手渡す場面(包装紙やショッパーなど)であったり、特産品を食べたり、利用したりする場面(開封する体験や利用する体験を満たす)に思いを巡らせることができます。

ひとつのパッケージ(特産品)を、深掘りして、より良いユーザー体験を実現する過程は、まさにみなさんが取り組まれる卒業制作のプロセスに通じるものがあると思い至りました。一見UXデザインとは無縁にも思えるパッケージデザインにも、ユーザーの体験を定義することでUXデザインのアプローチを取ることができます。新しい価値を見つけるためのデザイン案の道筋を明確にできます。

もし、UXデザインに興味を持っていただいた方がいたら「UXデザインの教科書」(著者:安藤昌也)は、 UXデザインの初学者におすすめですので参考にしてみてください。

専門教育科目での学びや思いを、卒業制作で存分に昇華できることを応援しています!

グラフィックデザインコース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

グラフィックデザインコース

2021年06月25日

【グラフィックデザインコース】「こんな商品があったらいいな」をパッケージにしてみる

こんにちは。グラフィックデザインコース/情報デザインコースの業務担当講師 神野由紀子です。5/15-16に外苑キャンパスで行われたスクーリング科目、グラフィック…

-

グラフィックデザインコース

2019年06月04日

【情報デザインコース】作ることにプライドを持つこと

「プロモーションデザイン」のご紹介 こんにちは。 今回は東京・外苑キャンパスで5/18-19に行われたスクーリング科目「プロモーションデザイン」の授業をご紹介し…

-

グラフィックデザインコース

2023年10月28日

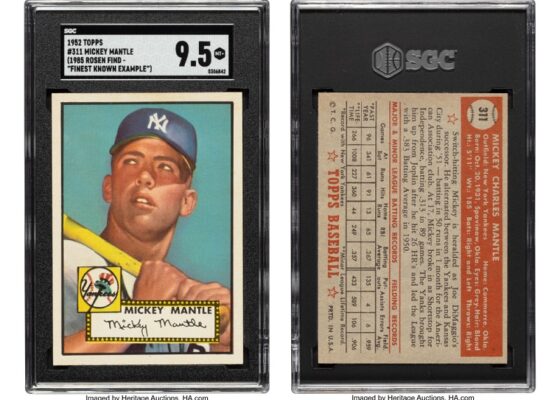

【グラフィックデザインコース】手のひらサイズで17億円のグラフィックデザイン!?トレーディングカード

こんにちは!グラフィックデザイン/情報デザインコース業務担当非常勤講師の畠山 学です。 私は4歳の頃からトレーディングカード(以下トレカ)を集めています。本学…