書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書画の道具―墨床―

2024年04月29日

【書画コース】書画の道具―墨床―

書や水墨画の道具といえば「筆墨硯紙」を思い浮かべる方も多いと思います。今回は書画材のなかでもあまり目立つことのない墨床(ぼくしょう)を取り上げることで墨への理解を深めたいと思います。担当は書画研究室の奥田です。

皆さんは墨床をご存知でしょうか。これは「墨を磨って磨り口が濡れている時、机の汚れを防ぐために載せて置く台」(1)です。床は寝台の意味もあり、墨台、墨架ともいいます(1)。墨液派の方には馴染みの少ない墨床かもしれませんが、奈良時代または唐時代の実に美しい墨台が存在するほど筆墨硯紙とともに古くからある道具です。

(1)「墨台」中国・唐時代または奈良時代・8~9世紀(東京国立博物館所蔵)

(1)「墨台」中国・唐時代または奈良時代・8~9世紀(東京国立博物館所蔵)

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/N-80?locale=ja)

書家であり前衛書の発展に大きく寄与した宇野雪村は、墨床といわれるものに大形のものは見かけないため日常書写に使用する小墨のために墨台は使用されてきたとも説いています(1)。次の写真は一般的な墨床の形でしょう。桜色がなんとも可愛らしいですね。

桜色の墨床と実用向きの絵手紙墨

桜色の墨床と実用向きの絵手紙墨

そして次の写真は、製墨業で有名な奈良の赤膚焼の墨床です。赤膚焼特有の風合いや形、絵付けから温かみを感じます。

赤膚焼 墨床 作・大塩正人

赤膚焼 墨床 作・大塩正人

私は長方形のほか、変形墨と呼ばれる八角形や楕円形、変形菱形などの墨、10丁型程度の和墨も使います。そのため比較的大きな墨床が必要となり、時には墨床以外のものを代用する場合もあります。ちなみに現代では長方形の墨が普及している理由の一つとして、やはりその形状から最も実用的であるからといえます。古くは球形から始まり、棒形、舟形へと移り変わることで、磨りやすいいまの墨形の基礎が構築されたと考えられます。

変形墨の一種 百選墨#64「九重春色」(彩色なし)

変形墨の一種 百選墨#64「九重春色」(彩色なし)

ではなぜ墨床を使用するのでしょうか。先述の通り机を汚さないため、以外にも理由があります。それを墨の素材性から考えてみましょう。墨の主な原料は煤(すす)・膠(にかわ)・香料です。膠は牛、馬、鹿、猪、魚などといった動物の皮や骨、腱などに水を加えて煮沸抽出されるタンパク質の一種です。膠の性質の一つとして接着剤としての役割があります。

もし磨墨液がついた状態で墨を半紙などの上に置いてしまったら?墨と紙はくっついてしまう恐れがあります。それを剥がそうとしても紙の繊維が墨に残るほど、膠の接着性はかなり強いものです。硯の傍らに墨床があると磨りかけの墨を難なく置けて便利ですね。

また磨った硯の中に墨を浸したまま、字や絵をかき進めてしまう方は注意が必要です。というのも、磨墨液に墨が浸ったままの状態では、墨に含まれる膠が水分を吸収して膨張してしまいます。そして乾燥が進むと膨張した膠が収縮し、墨がヒビ割れする原因になるからです。製墨時、段階的にゆっくりと墨を乾かすのは、急激な乾燥により墨が割れることを防ぐためでもあります。墨に余計な水分を含ませないためにも墨床は活躍するのですね。

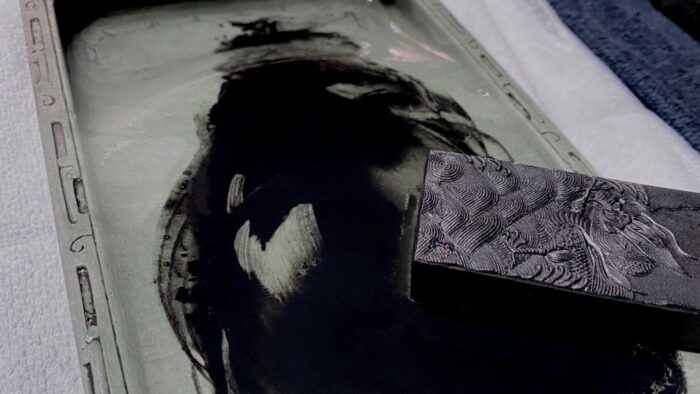

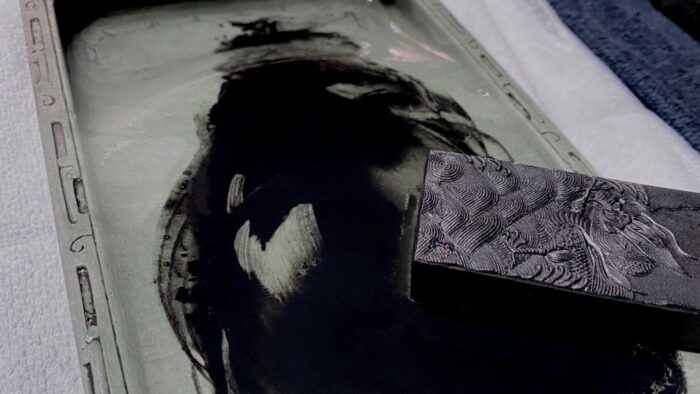

磨墨液に墨が浸されている様子

磨墨液に墨が浸されている様子

墨の磨り口に付着した水分が原因となり、墨に亀裂が入ったり割れたりすることはよくあります。そのため墨の使用後は必ず磨り口についた磨墨液をしっかりと拭き取ることが大切です。たとえ表面の水分を拭えたとしても、多少中に染み込んだ水分が残っている場合もあります。磨墨後しばらくは湿度温度変化の少ない場所でゆっくりと乾かすことをおすすめします。些細なことですがより長く、墨の品質を保つことに繋がります。

さて墨床を使う理由が分かると尚更「わざわざ墨床を準備しなくても、墨の磨り口に気をつけておけば良いのでは?」とお気づきかもしれません。確かにその通りです。だからこそ、シンプルな生活を意識してでも手にしようとする今の時代には「なくてもよいもの」として省略され浸透しにくい道具なのかもしれません。

しかし書画の道具に簡素化やあまり実用面ばかりを求めすぎては、作品を生み出す空間が味気ないものになりかねません。書斎の在り方は一筆にも影響するのではないでしょうか。また墨床のように、なぜその道具を使うか考えることで、墨の形や原料、性質に目を向ける機会を得られます。一見遠回りのようですが結果的にそれは知識として育まれ、より豊かな表現を生むことに繋がっていきます。書画において、墨床は筆墨硯紙のように欠かせないものではありませんが、そこから導かれる学びはたくさんあるように思います。

昨年の書画コースブログ『水墨画科目の紹介「構図と空間を学ぶ」』(https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=112364)では“文房清玩”についても興味深い内容が記されていますので、あわせてご覧下さいね。

墨床と墨

墨床と墨

余談ですがこちらの墨、よく観察すると図柄のなかに小さなコウモリが入っています。実は中国ではコウモリの紋様は縁起物とされています。中国語の発音で「コウモリ」と「福に変わる」が似ているからで遍福(福があまねく行き渡る)という寓意も含むようです。

墨には雲柄とともに施されていますが、コウモリと雲を組み合わせることで「福が天から降ってくる」という意味も託されているようです。日本ではなんだか少し怖いイメージもあるコウモリですが、所変われば見方も随分変わってくるのですね。墨には様々な意匠を施されたものがありますので、私はそれもまた魅力の一つだと思います。

[参考文献]

(註1)宇野雪村『文房古玩辞典 普及編』柏木書房、1993年、p. 116。

松井茂雄『The墨「墨は生きている」』日貿出版社、1983年。

国立文化財機構所蔵品統合検索システム「墨台」

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/N-80?locale=ja(2024年4月25日閲覧)

書画コース|学科・コース紹介

⚫︎墨床とは

皆さんは墨床をご存知でしょうか。これは「墨を磨って磨り口が濡れている時、机の汚れを防ぐために載せて置く台」(1)です。床は寝台の意味もあり、墨台、墨架ともいいます(1)。墨液派の方には馴染みの少ない墨床かもしれませんが、奈良時代または唐時代の実に美しい墨台が存在するほど筆墨硯紙とともに古くからある道具です。

(1)「墨台」中国・唐時代または奈良時代・8~9世紀(東京国立博物館所蔵)

(1)「墨台」中国・唐時代または奈良時代・8~9世紀(東京国立博物館所蔵)出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/N-80?locale=ja)

書家であり前衛書の発展に大きく寄与した宇野雪村は、墨床といわれるものに大形のものは見かけないため日常書写に使用する小墨のために墨台は使用されてきたとも説いています(1)。次の写真は一般的な墨床の形でしょう。桜色がなんとも可愛らしいですね。

桜色の墨床と実用向きの絵手紙墨

桜色の墨床と実用向きの絵手紙墨そして次の写真は、製墨業で有名な奈良の赤膚焼の墨床です。赤膚焼特有の風合いや形、絵付けから温かみを感じます。

赤膚焼 墨床 作・大塩正人

赤膚焼 墨床 作・大塩正人私は長方形のほか、変形墨と呼ばれる八角形や楕円形、変形菱形などの墨、10丁型程度の和墨も使います。そのため比較的大きな墨床が必要となり、時には墨床以外のものを代用する場合もあります。ちなみに現代では長方形の墨が普及している理由の一つとして、やはりその形状から最も実用的であるからといえます。古くは球形から始まり、棒形、舟形へと移り変わることで、磨りやすいいまの墨形の基礎が構築されたと考えられます。

変形墨の一種 百選墨#64「九重春色」(彩色なし)

変形墨の一種 百選墨#64「九重春色」(彩色なし)⚫︎墨床をつかう理由

ではなぜ墨床を使用するのでしょうか。先述の通り机を汚さないため、以外にも理由があります。それを墨の素材性から考えてみましょう。墨の主な原料は煤(すす)・膠(にかわ)・香料です。膠は牛、馬、鹿、猪、魚などといった動物の皮や骨、腱などに水を加えて煮沸抽出されるタンパク質の一種です。膠の性質の一つとして接着剤としての役割があります。

もし磨墨液がついた状態で墨を半紙などの上に置いてしまったら?墨と紙はくっついてしまう恐れがあります。それを剥がそうとしても紙の繊維が墨に残るほど、膠の接着性はかなり強いものです。硯の傍らに墨床があると磨りかけの墨を難なく置けて便利ですね。

また磨った硯の中に墨を浸したまま、字や絵をかき進めてしまう方は注意が必要です。というのも、磨墨液に墨が浸ったままの状態では、墨に含まれる膠が水分を吸収して膨張してしまいます。そして乾燥が進むと膨張した膠が収縮し、墨がヒビ割れする原因になるからです。製墨時、段階的にゆっくりと墨を乾かすのは、急激な乾燥により墨が割れることを防ぐためでもあります。墨に余計な水分を含ませないためにも墨床は活躍するのですね。

磨墨液に墨が浸されている様子

磨墨液に墨が浸されている様子墨の磨り口に付着した水分が原因となり、墨に亀裂が入ったり割れたりすることはよくあります。そのため墨の使用後は必ず磨り口についた磨墨液をしっかりと拭き取ることが大切です。たとえ表面の水分を拭えたとしても、多少中に染み込んだ水分が残っている場合もあります。磨墨後しばらくは湿度温度変化の少ない場所でゆっくりと乾かすことをおすすめします。些細なことですがより長く、墨の品質を保つことに繋がります。

⚫︎省略できるものから導かれる学び

さて墨床を使う理由が分かると尚更「わざわざ墨床を準備しなくても、墨の磨り口に気をつけておけば良いのでは?」とお気づきかもしれません。確かにその通りです。だからこそ、シンプルな生活を意識してでも手にしようとする今の時代には「なくてもよいもの」として省略され浸透しにくい道具なのかもしれません。

しかし書画の道具に簡素化やあまり実用面ばかりを求めすぎては、作品を生み出す空間が味気ないものになりかねません。書斎の在り方は一筆にも影響するのではないでしょうか。また墨床のように、なぜその道具を使うか考えることで、墨の形や原料、性質に目を向ける機会を得られます。一見遠回りのようですが結果的にそれは知識として育まれ、より豊かな表現を生むことに繋がっていきます。書画において、墨床は筆墨硯紙のように欠かせないものではありませんが、そこから導かれる学びはたくさんあるように思います。

昨年の書画コースブログ『水墨画科目の紹介「構図と空間を学ぶ」』(https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=112364)では“文房清玩”についても興味深い内容が記されていますので、あわせてご覧下さいね。

墨床と墨

墨床と墨余談ですがこちらの墨、よく観察すると図柄のなかに小さなコウモリが入っています。実は中国ではコウモリの紋様は縁起物とされています。中国語の発音で「コウモリ」と「福に変わる」が似ているからで遍福(福があまねく行き渡る)という寓意も含むようです。

墨には雲柄とともに施されていますが、コウモリと雲を組み合わせることで「福が天から降ってくる」という意味も託されているようです。日本ではなんだか少し怖いイメージもあるコウモリですが、所変われば見方も随分変わってくるのですね。墨には様々な意匠を施されたものがありますので、私はそれもまた魅力の一つだと思います。

[参考文献]

(註1)宇野雪村『文房古玩辞典 普及編』柏木書房、1993年、p. 116。

松井茂雄『The墨「墨は生きている」』日貿出版社、1983年。

国立文化財機構所蔵品統合検索システム「墨台」

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/N-80?locale=ja(2024年4月25日閲覧)

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2023年09月04日

【書画コース】水墨画科目の紹介「構図と空間を学ぶ」

水墨画では「対(つい)」の関係が大切にされます。 書画コースの画の専門科目に「構図と空間」を学ぶものがありますが、この授業では、書画に用いる筆や硯などの文房具(…

-

書画コース

2024年03月23日

【書画コース】展覧会をやってみよう!…でもどうやるの?編

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。春の兆しを感じつつもまだまだ寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 3/16は卒業式。書画コースの一期…

-

書画コース

2022年10月25日

【書画コース】文房四宝、さまざまな「筆」のご紹介

書画に欠かせない文房四宝である筆、墨、硯、紙。前々回の書画コースのBLOGでは、墨について特集しました。 前々回の記事はこちら↓ 【書画コース】文房四宝、墨を訪…