芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】資料から情報を引き出すーモノとデジタルデータ

2024年05月10日

【芸術学コース】資料から情報を引き出すーモノとデジタルデータ

芸術学コースの専門科目には資料を読む力をつけるための授業が大きく分けて2種類あり、それぞれ日本・東洋と西洋に分かれています。1つはスクーリング科目「芸術学Ⅲ-1」と「芸術学Ⅲ–2」、もう一つはテキスト科目「芸術学資料論Ⅰ-1」と「芸術学資料論Ⅰ-2」です。

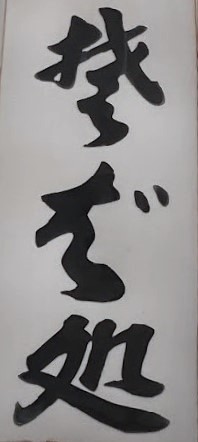

私はいずれの授業でも日本美術パートを担当しています。このパートでは、仮名文字の読解を学びます。みなさんは「くずし字」と呼ばれる文字をご存知でしょうか。町中でよく見かけるものとしては「そば処」といったお蕎麦屋さんの看板があげられます。くにゃくにゃっと線が丸まったり、伸びたり、つながったりしているあの文字です。私たちは通常「楷書」とよばれる一画一画を丁寧に記した書体を用いていますが、「くずし字」は漢字の形を省略して表現します。ちなみに「そ」は「楚」、「ば(は)」は「者」をくずしたものです。

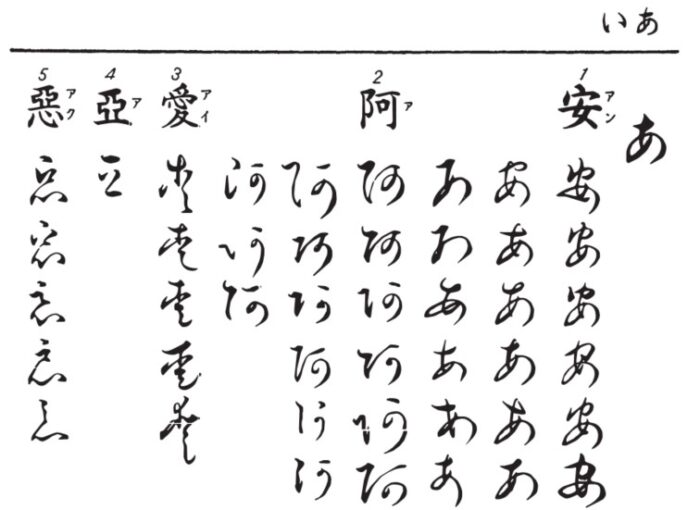

また、仮名表記のルールも今とは異なります。日本では、明治33年(1900)に施行された小学校令によって、原則として一つの仮名に対しその元となる漢字(字母)を一文字に統一しましたが、それ以前は複数の字母が存在していました。例えば「あ」の字母には「安」「阿」「愛」などがあり、どれを使ってもよかったのです。

仮名は47文字ありますが、その一つ一つに複数の字母があるわけですから、一から覚えるのは中々大変です。しかも一つの字母もくずし方が異なれば、全く違う字のように読めてしまいます。授業では、この文字を読むために最低限覚えておきたい字母の形を学び、またそれを特定するための辞書の引き方などを覚えます。

蕎麦屋の看板 筆者撮影

様々な「あ」の字母 児玉幸多編『漢字くずし字方辞典』東京堂出版、1993年より

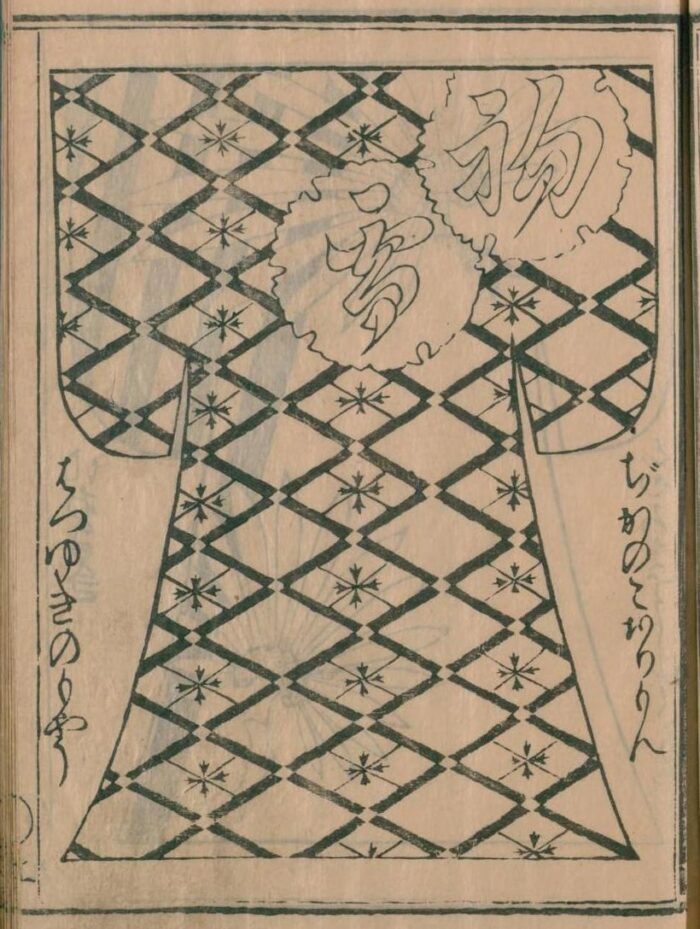

授業では資料を読むことに慣れるために、江戸時代の出版物から例題を出します。例えば、百人一首のパロディ本から有名な和歌をもじった歌を読み解いてみたり、着物の雛形本(デザインブック)から色や模様の考えてみたり。このように様々な資料を読んだ上で最終的な課題として、絵巻物に記された仮名文字を読んでいきます。

地(ぢ)は「鹿子織文(かのこおりもん)」、さて模様(もやう)はなんと読めますか→答えは文末に

『新撰御ひいながた』寛文7年(1667)国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2541138

近年、日本美術の資料に限らず、文化財を鑑賞したり、読んだりする環境は大きく変わりました。国立国会図書館デジタルコレクションやColBaseをはじめとして、多くの所蔵機関がオンラインで所蔵品の公開を進めています。それだけではありません。くずし字を読むためのアプリも充実をみせ、その精度は年々高まっています。

これらは基本的に机に座ったままで閲覧・使用可能です。研究者も学生もそれ以外の人も区別なく資料情報に接し、くずし字を読めることができるとは、一昔前から考えればなんと大きな前進でしょうか。

しかし一方で忘れてはならないのは、画像データや書誌データは資料から得られる情報の一つに過ぎないということです。「物質/モノ」して存在する資料に対峙した時に受ける情報量の多さは、みなさんも経験していることと思います。

一つの例として、和本のお話をします。みなさんは「貸本屋」をご存知でしょうか。その名の通り、本を貸した料金で成り立つ商売なのですが、江戸時代から明治初期にかけての貸本屋さんは、風呂敷や箱に入れた和本を背負って顧客の家や芝居小屋、寺子屋などをたずねて歩きました。今の感覚から言えば、何十冊、何百冊の本を背負って歩くなんてなんと体力のいる仕事だろうと思われるかもしれません。しかし、それは現代の紙で作られた本を想定しているからです。江戸時代の本は薄くて軽い和紙で出来ていました。思っている以上に軽いのです。

貸本屋は遊郭にも出入りしていました

『倡客竅学問(しょうかくあながくもん)』享和2年(1802)立教大学池袋図書館乱歩文庫デジタル https://doi.org/10.20730/100297494

どれくらい違うのだろうと、手持ちの和本と今の本でほぼ同じ大きさ、厚さのものを比べたことがあります。和本は72g、今の本は210gと約3倍の差がありました。例えば50冊を背負うとしたら、和本は3.5kg程度でおさまりますが、今の本であれば10.5kgもあるのです。その違いは歴然でしょう。そして、改めて和本のモノとしての特質が、地域を越えた広範囲の流通を可能にしていたのだと理解できました。

このように、実際に資料を手に取ってみることはふとした疑問を考えるために重要な過程の一つです。とはいえ、貴重な文化財ともなると直接触ることは難しいのは言うまでもありません。しかし、展覧会のガラス越しでも得られるものは多々あります。日々アンテナをのばして、自分の研究対象が展示される機会を逃さないようにすることが大事です。

また、仏像や庭園、建築などの多くは作られた当時の場所で見ることもできます。芸術学コースには京都の寺院、庭園を訪れる「芸術学研修」というスクーリングもありますので、興味があるかたはぜひこちらも受講してみてください。

※雛形本の模様は「初雪(はつゆき)」です。背中の雪輪の中に「初」と「雪」の文字がデザインされていますね。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

おすすめ記事

-

芸術学コース

2018年12月20日

【芸術学コース】卒業生紹介 琳派元年

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は芸術学コース。琳…

-

芸術学コース

2024年10月11日

【芸術学コース】遠隔授業ってどんな感じ?——「芸術学研修」遠隔クラスの場合

こんにちは。芸術学コース教員の江本です。 秋学期に入り、コースでの学びも折り返しの時期に入りました。次年度の卒業を目指す学生は卒業研究のテーマ決めに向けて準備を…

-

芸術学コース

2025年06月02日

【芸術学コース】作品を観察する―江戸時代の浮世絵・版本の場合

みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の石上です。緑の青々とした香りを感じる季節になりました。今年は万博ということもあり、特に春季の関西では各館力の入った展覧会…