書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】学校の中の文字

2024年05月30日

【書画コース】学校の中の文字

もうじき梅雨ですね。実に鬱陶し……、読書や思索に適しているというか、なんでも高尚なことをやるのに良さそうな時期です。今回の担当は、書画研究室の渡邊です。

先日、特に用事は無かったのですが、京都芸術大学の瓜生山キャンパスに来てみました。なお、普段は茨城県に住んでいます。学校に着くと、象徴的な大階段の中ほどに看板があって「本学関係者以外 無断入構禁止」などと記されているではありませんか。一瞬ギクッとなりつつ、看板を横目に見ながら階段を上っていきました。

1 京都芸術大学瓜生山キャンパスの大階段

1 京都芸術大学瓜生山キャンパスの大階段

特に用が無い私は、この美しいキャンパスの、まだ見ぬ場所を見物してまわりたくなりました。幸い、各所に案内板が設置されていますから、いざとなれば知っている場所に戻ってくることは出来そうです。

しばらく散策して、いったい自分がどこにいるのか全く分からなくなった頃、泣き出しそうな私の目に和風の立派な建物が映りました。壁には、これまた立派な木額がかかっていて「瓜生山房」と字が刻されています。

なにしろ私は晴れ男ですから、この日もご覧の通りのいい天気でした。

2 清水公照 瓜生山房の木額

2 清水公照 瓜生山房の木額

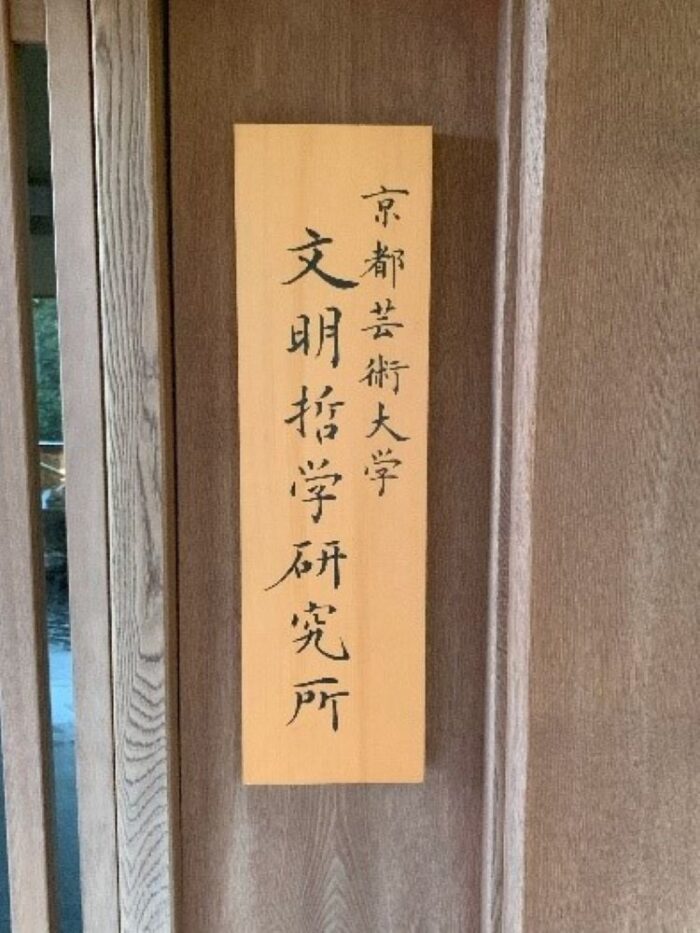

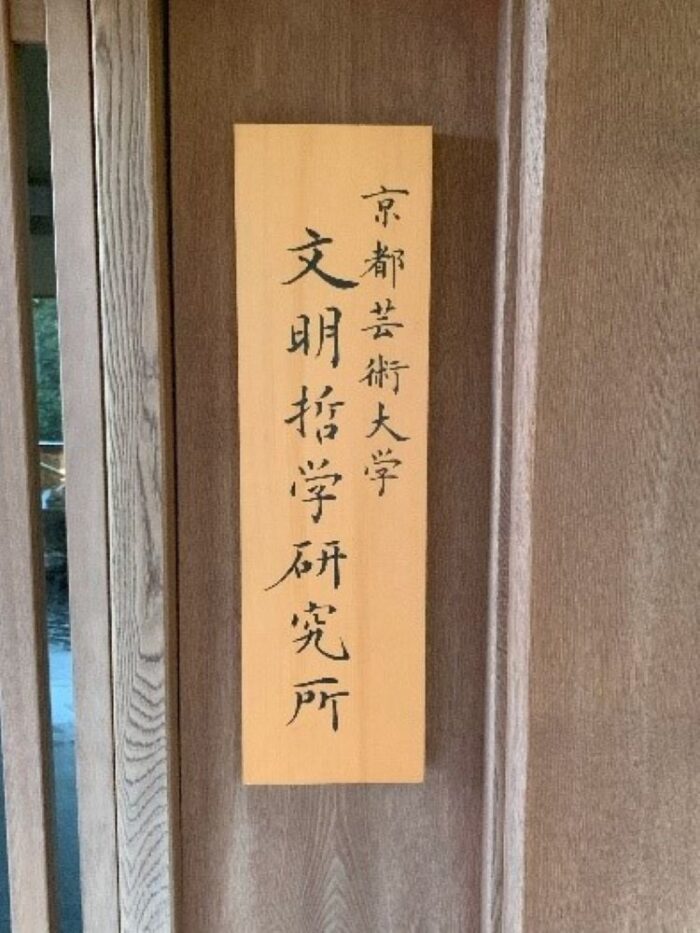

ずぶ濡れになりながら「素晴らしい字だなあ、誰が書いたんだろう」と木額に近づいてみると「東大長老 公照題」とあります。それが東大寺の清水公照(しみずこうしょう、1911―1999)という、書画をよくしたお坊さんであることは、瞬時に判断がつきました。我ながら優れた鑑賞力に感心していると、あることを思い出しました。書画コースで書道をご担当の桐生眞輔先生が、かつて本学の文明哲学研究所に特別研究員として勤めていらしたことです。その研究所はたしか、この瓜生山房にあり、先生は看板の字を揮毫しておられたはずで、玄関の方へ回ってみると果たしてその通りでした。記憶力も大したものですね。

3 桐生眞輔先生 文明哲学研究所の玄関の看板(上)と門の看板(下)

3 桐生眞輔先生 文明哲学研究所の玄関の看板(上)と門の看板(下)

自らの記憶力にうなっていると、ちょうど研究所の方が出ていらして声をかけられましたが、私がしどろもどろになりつつワケノワカラヌことを申し上げていたら、まんまと見逃していただけました。ここでひらめきました。「今度のブログ記事は、学校の中の文字について書こう」と。

というわけで今回は、学校の中の文字について少しく書き始めております。

桐生先生はご自身の楷書について「唐代の楷書、九成宮と、孔子廟堂の雰囲気、ちょっと雁塔聖教の雰囲気も交じり合って」出来ているとおっしゃいます。古典に有りそうで無い感じですよね。

……この文明哲学研究所から、私がいかにして学校の、大階段とかがある方に戻ったか、説明しようとすれば文字数が大変なことになってしまいます。

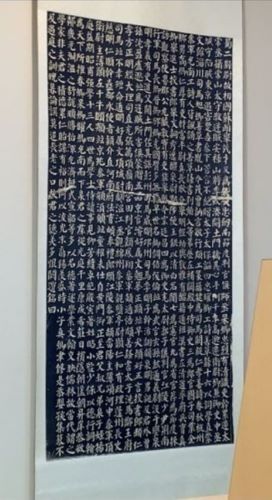

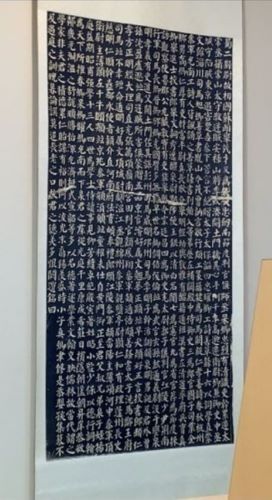

ともかくも芸術文化情報センター(図書館)へ、私はやってきました。本を傷めぬよう、雨に打たれた体を拭き、学生の皆様を邪魔せぬよう、疲れた体を静かに引きずって徘徊していると、拓本の軸が壁に掛かっていました。中国の唐時代の、顔真卿の「顔勤礼碑」ですね。

4 図書館の顔真卿「顔勤礼碑」拓本軸

4 図書館の顔真卿「顔勤礼碑」拓本軸

中国史上まれに見る優れた儒学者である顔真卿の字が図書館に掲げられているとは、京都芸術大学は文化に対する尊敬の念を強く抱いています。思わず背筋が伸びます。私の見立てでは、この軸は、復刻を拓本にとったものではないかと思います。もし原拓であったなら、くるくると巻いて茨城の奥地へ持って帰っていました。

そういうことを考えてから図書館を出て、望天館という建物へ行ってみると、ここには著名な書家である杭迫柏樹先生の大字があります。空間が引き締まっていますよね。変な写真の撮り方をしていますが、人様が映らぬよう苦心した結果です。

5 望天館の杭迫柏樹先生「燦」

5 望天館の杭迫柏樹先生「燦」

ところで、京都芸術大学の中にはこれらの他、学校の創設者である德山詳直先生の字が各所で見られます。先生は書画家というわけではありませんが、思いのこもった、看板の類に適した字を書かれるなと感じます。日夜ふざけてばかりいる私には逆立ちしたって書けない字です。

6 人間館入口に見られる德山詳直先生の題字

6 人間館入口に見られる德山詳直先生の題字

次に挙げるのは、井上有一の書で、聞いた話では京都芸術大学(瓜生山学園)のために書かれたのではなく、「瓜」と書かれた作品を学校が入手し、展示しているようです。こういった字の愛で方は、個人的に大変好きです。「瓜」がどこにあるかは、来校された際に確認してみて下さい。少々、視点の工夫というものが要ります。

7 井上有一「瓜」

7 井上有一「瓜」

偉そうなことを言いましたが、私は人から教わって「瓜」の存在を知りました。

以上、学校の中の文字を駆け足で見てみました。それにしてもこの日はひでえ雨でございやした。

書画コースで水墨画をご担当の塩見貴彦先生はかつて、雨について「春の雨は新緑を一層鮮やかにしてくれます」とおっしゃっていました。私も記事の冒頭で梅雨を歓迎する言葉を述べましたが、雨を「鬱陶しい」等と言うのは、ちと風流への理解が欠けるというものです。

さて最後に、雨にまつわる詩を載せて、記事を結びたいと思います。僕の記事は毎度毎度しつこく漢詩を載せていますが、是非がまんをして、きちんと詩の一字一句を味わい終えてから、めでたくページを移動してほしいと思います。

「雨窗下集禊帖字偶成」

因之能極視聽娛

絲竹遊山趣萬殊

天朗氣清雖不遇

攬文一室有爲夫

【大意】

「雨降る窓のもと、蘭亭序の文字を集めて出来た詩」

これによって、目や耳の楽しみをよく尽くす。

音楽や自然など、様々に異なる趣きによって。

たとえ空が晴れ大気が澄んだ日よりでなくても、

部屋で文章を読んだり創作したりする(雨を聴きながら)。

書画コース|学科・コース紹介

先日、特に用事は無かったのですが、京都芸術大学の瓜生山キャンパスに来てみました。なお、普段は茨城県に住んでいます。学校に着くと、象徴的な大階段の中ほどに看板があって「本学関係者以外 無断入構禁止」などと記されているではありませんか。一瞬ギクッとなりつつ、看板を横目に見ながら階段を上っていきました。

1 京都芸術大学瓜生山キャンパスの大階段

1 京都芸術大学瓜生山キャンパスの大階段特に用が無い私は、この美しいキャンパスの、まだ見ぬ場所を見物してまわりたくなりました。幸い、各所に案内板が設置されていますから、いざとなれば知っている場所に戻ってくることは出来そうです。

しばらく散策して、いったい自分がどこにいるのか全く分からなくなった頃、泣き出しそうな私の目に和風の立派な建物が映りました。壁には、これまた立派な木額がかかっていて「瓜生山房」と字が刻されています。

なにしろ私は晴れ男ですから、この日もご覧の通りのいい天気でした。

2 清水公照 瓜生山房の木額

2 清水公照 瓜生山房の木額ずぶ濡れになりながら「素晴らしい字だなあ、誰が書いたんだろう」と木額に近づいてみると「東大長老 公照題」とあります。それが東大寺の清水公照(しみずこうしょう、1911―1999)という、書画をよくしたお坊さんであることは、瞬時に判断がつきました。我ながら優れた鑑賞力に感心していると、あることを思い出しました。書画コースで書道をご担当の桐生眞輔先生が、かつて本学の文明哲学研究所に特別研究員として勤めていらしたことです。その研究所はたしか、この瓜生山房にあり、先生は看板の字を揮毫しておられたはずで、玄関の方へ回ってみると果たしてその通りでした。記憶力も大したものですね。

3 桐生眞輔先生 文明哲学研究所の玄関の看板(上)と門の看板(下)

3 桐生眞輔先生 文明哲学研究所の玄関の看板(上)と門の看板(下)自らの記憶力にうなっていると、ちょうど研究所の方が出ていらして声をかけられましたが、私がしどろもどろになりつつワケノワカラヌことを申し上げていたら、まんまと見逃していただけました。ここでひらめきました。「今度のブログ記事は、学校の中の文字について書こう」と。

というわけで今回は、学校の中の文字について少しく書き始めております。

桐生先生はご自身の楷書について「唐代の楷書、九成宮と、孔子廟堂の雰囲気、ちょっと雁塔聖教の雰囲気も交じり合って」出来ているとおっしゃいます。古典に有りそうで無い感じですよね。

……この文明哲学研究所から、私がいかにして学校の、大階段とかがある方に戻ったか、説明しようとすれば文字数が大変なことになってしまいます。

ともかくも芸術文化情報センター(図書館)へ、私はやってきました。本を傷めぬよう、雨に打たれた体を拭き、学生の皆様を邪魔せぬよう、疲れた体を静かに引きずって徘徊していると、拓本の軸が壁に掛かっていました。中国の唐時代の、顔真卿の「顔勤礼碑」ですね。

4 図書館の顔真卿「顔勤礼碑」拓本軸

4 図書館の顔真卿「顔勤礼碑」拓本軸中国史上まれに見る優れた儒学者である顔真卿の字が図書館に掲げられているとは、京都芸術大学は文化に対する尊敬の念を強く抱いています。思わず背筋が伸びます。私の見立てでは、この軸は、復刻を拓本にとったものではないかと思います。もし原拓であったなら、くるくると巻いて茨城の奥地へ持って帰っていました。

そういうことを考えてから図書館を出て、望天館という建物へ行ってみると、ここには著名な書家である杭迫柏樹先生の大字があります。空間が引き締まっていますよね。変な写真の撮り方をしていますが、人様が映らぬよう苦心した結果です。

5 望天館の杭迫柏樹先生「燦」

5 望天館の杭迫柏樹先生「燦」ところで、京都芸術大学の中にはこれらの他、学校の創設者である德山詳直先生の字が各所で見られます。先生は書画家というわけではありませんが、思いのこもった、看板の類に適した字を書かれるなと感じます。日夜ふざけてばかりいる私には逆立ちしたって書けない字です。

6 人間館入口に見られる德山詳直先生の題字

6 人間館入口に見られる德山詳直先生の題字次に挙げるのは、井上有一の書で、聞いた話では京都芸術大学(瓜生山学園)のために書かれたのではなく、「瓜」と書かれた作品を学校が入手し、展示しているようです。こういった字の愛で方は、個人的に大変好きです。「瓜」がどこにあるかは、来校された際に確認してみて下さい。少々、視点の工夫というものが要ります。

7 井上有一「瓜」

7 井上有一「瓜」偉そうなことを言いましたが、私は人から教わって「瓜」の存在を知りました。

以上、学校の中の文字を駆け足で見てみました。それにしてもこの日はひでえ雨でございやした。

書画コースで水墨画をご担当の塩見貴彦先生はかつて、雨について「春の雨は新緑を一層鮮やかにしてくれます」とおっしゃっていました。私も記事の冒頭で梅雨を歓迎する言葉を述べましたが、雨を「鬱陶しい」等と言うのは、ちと風流への理解が欠けるというものです。

さて最後に、雨にまつわる詩を載せて、記事を結びたいと思います。僕の記事は毎度毎度しつこく漢詩を載せていますが、是非がまんをして、きちんと詩の一字一句を味わい終えてから、めでたくページを移動してほしいと思います。

「雨窗下集禊帖字偶成」

因之能極視聽娛

絲竹遊山趣萬殊

天朗氣清雖不遇

攬文一室有爲夫

【大意】

「雨降る窓のもと、蘭亭序の文字を集めて出来た詩」

これによって、目や耳の楽しみをよく尽くす。

音楽や自然など、様々に異なる趣きによって。

たとえ空が晴れ大気が澄んだ日よりでなくても、

部屋で文章を読んだり創作したりする(雨を聴きながら)。

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2025年03月25日

【書画コース】松岡・渡邊の書画のよもやま話

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。 各地で梅も見頃となり、少し春めいてまいりましたが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。我が家の盆梅も満開で甘い香り…

-

書画コース

2022年11月29日

【書画コース】書画散歩2022 #1

秋晴れのとある日。「水墨画を見に行こう!」と向かった先は、京都・相国寺承天閣美術館。こちらは京都御所のほど近くにあり、常設展示では伊藤若冲の水墨画を拝覧できます…

-

書画コース

2025年09月26日

【書画コース】書画に救いを求める

こんにちは。書画研究室の渡邊浩樹です。 先日ふと、書画コースが開設された三年前のことを思い出していました。私は決して開設に携わったわけではありませんが、書画コー…