芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】音楽の「体験」を考える ―「ストップ・メイキング・センス」を例に

2024年06月12日

【芸術学コース】音楽の「体験」を考える ―「ストップ・メイキング・センス」を例に

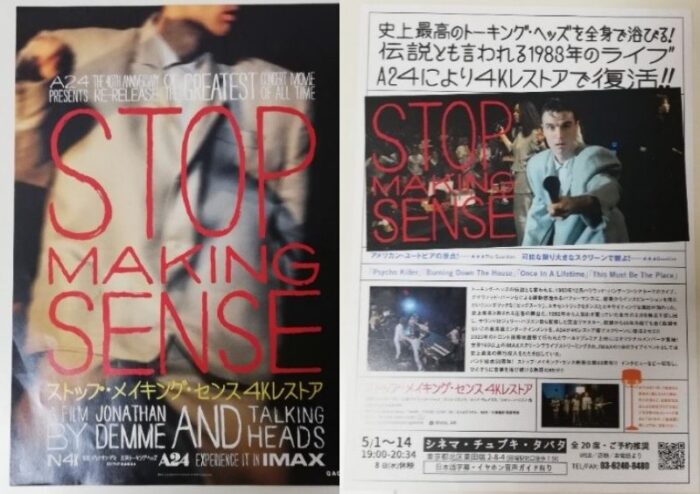

少し前になりますが、ライブ映画「ストップ・メイキング・センス」(Stop Making Sense/4Kレストア/監督 ジョナサン・デミ/出演 トーキング・ヘッズ)※1をみてきました。東京を含めいくつかの地域で上映されていたので、ご覧になった方もいらっしゃると思います。映画についての詳細な解説や分析はできないのですが、その「体験」が強く印象に残ったこともあり、今回少しだけ掘り下げて考えてみました。

※1 公式サイト https://gaga.ne.jp/stopmakingsense/about/

40年前の映画が4Kレストア版としてどのように復元されたかは、ローリング・ストーン誌の次の記事を参照『ストップ・メイキング・センス』4Kレストア版の驚くべき舞台裏 伝説のライブ映画はいかにして蘇ったか?(David Fear, 2024/01/26, Rolling Stone Japan website)

「ストップ・メイキング・センス」は、1983年ハリウッド・パンテージ・シアターで行われたトーキング・ヘッズのライブを映画化したものです。トーキング・ヘッズ(Talking Heads)※2は、NYで結成され、1970年代半ばから1980年代後半にかけて活動、1991年に解散したバンドで、2002年にはロックの殿堂入りを果たしています。今回体験したのはこの映画の4Kレストア版※3で、ライブ映像にはインタビューなどは一切挟まれておらず、およそ90分の間、スクリーン上で繰り広げられる演奏者のパフォーマンスを観ながら大音響の音楽に浸ることができました。ローリング・ストーン誌の記事を参照すると※3、映画は観客の目線で編集され、最もよい席でライブを観ている気分になれるようにつくられているようです。それぞれの音があちこちから聴こえてくるような音響の効果もあり、映画館のシートに座りながらライブの感覚を味わうことができました。

※2 公式サイト https://talkingheadsofficial.com/the-band/

※3 トーキング・ヘッズの元ドラマー、クリス・フランツのインタビューより 『ストップ・メイキング・センス』製作秘話 トーキング・ヘッズ傑作ライブ映画を振り返る(Kory Grow, 2021/06/01, Rolling Stone Japan website)

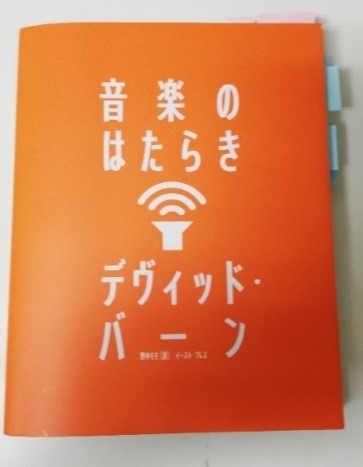

音楽の体験は、クラシック、ロック、ジャズなどのジャンル、あるいは生演奏か録音かといった形式にかかわらず、極めて身体的なものです。音は振動が空気を伝わり耳という器官で知覚されますが、その振動は皮膚を通じ身体全体でも感知されます。耳だけでなく全身で音楽を聴いている感覚、音楽に浸っているという感覚は、筆者を含め多くの方が経験されていることでしょう。そのとき感知しているのは単に音だけではなく、音色や質感、何らかの感情や情報も含まれます。トーキング・ヘッズのボーカリストであったデヴィッド・バーンはその著書『音楽のはたらき』※4の中で、例えば次のように述べています。

ぼくが初めてロックやポップやソウルの曲を聴いたのは、しょぼい音のトランジスタラジオで、それはぼくの人生を完全に変えたのだ。音質は最悪だったが、その安っぽい音は豊かな情報を伝えていた。ニュースを伝えるのは音声通信だが、音と同じ程度にぼくの心を震わせたのは、音楽に埋め込まれた社会的・文化的メッセージだった。そうした音楽とともに伝わってくる音楽以外の要素は、・・・(後略)。(『音楽のはたらき』p.126)

知覚される音以外の何かが心に触れ何らかの感情を呼び起こす、このことも多くの方が経験されているでしょう。しかし、その主観的な体験を言葉で説明するのは容易ではありません。実際、今回の体験についての筆者の感想も「すごくよかった」「大満足」といった曖昧で無難な表現になってしまいました(語彙力不足もありますが)。しかし、この「よかった」「大満足」は、いろんな感覚知-感知しているが言語化するのが難しい、感覚的な何かを包含しています。

※4 デヴィッド・バーン著『音楽のはたらき』野中モモ訳、イースト・プレス、2023年

2012年刊行の『How music works』(Three River Press)ハードカバーを元に、2017年に加筆して刊行されたペーパーバック版を底本に翻訳したもの。

『音楽のはたらき』では、バーン氏の音楽やライブ、そのほかの創造活動について、経験から理解したことや思想などがふんだんに語られていますが、この中で筆者の注意をひいたのが、例えば次の箇所、特に「グルーヴ」(groove)という語です。

ぼくらは依然としてライヴバンドであって、録音作品を忠実に再現するだけのグループではなかった。自分たちにとってグルーヴは楽しく必要不可欠なものであり、オーディエンスを目に見えて動かすものだとわかっていた。(『音楽のはたらき』p.49)

楽曲の著作権は、主なメロディーとそれを支える特定のハーモニー、そして歌やオペラの場合は歌詞を基盤としている。グルーヴ、サウンド、テクスチャー、アレンジは認識されていない-すべてぼくたちの時代の録音された音楽に関して、リスナーが味わい、そのアーティストの作品に不可欠なものと見做している特徴だ。(『音楽のはたらき』p.170)

※5 山田陽一編『グルーヴ!「心地よい」演奏の秘密』春秋社、2020年

わかるようでわからない、「グルーヴ」という語については、山田陽一編『グルーヴ!「心地よい」演奏の秘密』※5を主に参照しました。本書はインタビュー形式でまとめられており、グルーヴがどのようなものか、クラシック奏者がそれぞれの言葉でグルーヴと思われる感覚的・身体的な経験を語っています。クラシックの領域で語られる言説をそのままロックやポップにあてはめることはできませんが、山田氏の言うように、グルーヴは「特定のジャンルに限定されるものでもなく、むしろあらゆる音楽に適用可能な、本質的で根源的な音楽的概念」※6とすれば、今回の「体験」を考える上で大きなヒントになりそうです。

※6 山田陽一著『響きあう身体―音楽・グルーヴ・憑依』春秋社、2017年、p.44

少し長くなりますが、「グルーヴ」を説明した箇所を引用します。

グルーヴをごく簡潔に(それゆえ荒っぽく)表現するならば、「音楽演奏のプロセスにおいて現れ出るダイナミックで心地よい感覚」と言うことができるかも知れない。それは、リズムやテンポといった音楽の時間的・周期的な側面にだけ関わっているのではなく、音楽を作り出し、それを受けとめる人間の感覚と身体にも深く関与している。それゆえ、例えば「ニュアンス」「伸び縮み」「押し」「引き」「ずれ」「推進力」「流れ」「協働性」「あいだ」「調和」「心地よさ」「安らぎ」といった言葉が、「グルーヴ」を理解するうえでのキーワードとなるだろう。大切なのはこれらの言葉が、音楽の構造ではなくプロセスを、形式ではなくテクスチャーを、そしてテクストではなくパフォーマンスを含意しているということである。(『グルーヴ!「心地よい」演奏の秘密』、「はじめに」i-ii)

本書をひととおり読むと、上記のキーワードなど具体的なことがある程度わかります。グルーヴがどういうものなのか、結局のところ簡単にまとめることは難しいのですが、「よかった」「大満足」の背後には、グルーヴという感覚的なものがあり、それを感知した結果の感情であると考えることができます。もちろん、ライブにはパフォーマンスなど視覚的な刺激-バーン氏のパフォーマンスは独特でインパクトがありました―や会場の構造、場の空気感などいろんな構成要素がありますので、これだけで説明できるとは思いません。しかし、少なくとも筆者にとっては、グルーヴという語によって、うまく言語化できなかった曖昧な感じが少しクリアになりました。

もう少しグルーヴについて掘り下げてみたいところですが、これ以上の考察は時間もかかり筆者の手にあまるので、今回はここまでとします。気になった方はぜひ、ご自身の音楽や芸術の経験について一歩踏み込んで考えてみてください。

音楽を含む芸術作品とよばれるものは、人間活動の所産であり人間特有の現象とみなされます。それは観る者の感情を喚起し心を動かし、何かを伝え経験を共有し、共感をさそうといった深いコミュニケーションを実現します。このゆたかな体験について考えることは、人間理解のためのひとつの方法でもあります。なぜそれに惹きつけられるのか、自分の経験や無意識に感じていることを意識化して分析してみる、客観的に考えてみる。興味を持たれた方、ぜひ大学で学ぶことを検討していただければと思います。

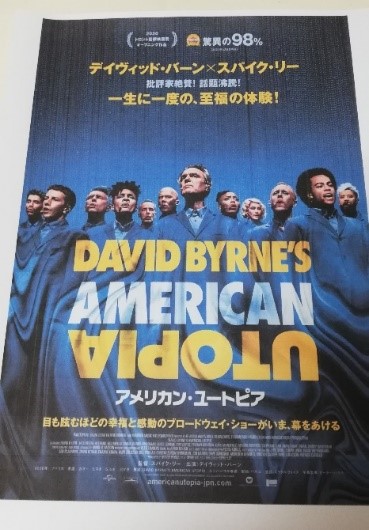

最後に、ここで詳細を述べることはできませんが、デヴィッド・バーンによる「アメリカン・ユートピア」(American Utopia/監督 スパイク・リー)※7も体験してきました。2019年秋にスタートしたブロードウェイのショーを映画化したものです。お近くで上映があれば、こちらもぜひ映画館のスクリーンと音響で体験してみてください。

※7 公式サイト https://americanutopia-jpn.com/

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

おすすめ記事

-

芸術学コース

2024年05月10日

【芸術学コース】資料から情報を引き出すーモノとデジタルデータ

みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の石上阿希です。 新年度もあっという間に1ヶ月が過ぎました。今年度の履修計画を立てながら、日々様々な科目に取り組んでい…

-

芸術学コース

2023年03月06日

【芸術学コース】鏡面から素粒子へ――西洋美術にみる「表層」あれこれ

梅香漂うみぎり、皆様いかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの佐藤です。 春の到来を告げる花々は数多ありますが、水仙もそのひとつですね。水仙の学名(ラテン語)はN…

-

芸術学コース

2022年07月10日

【芸術学コース】「好き」よりも「なぜ?」-研究テーマを決められないときに

みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。 早々に梅雨が明けてしまい猛暑日が続いております。何かとお忙しいかとは思いますが、くれぐれも無理をなさらないようお…