書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書の展覧会を楽しむ

2024年07月02日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ

7月に突入し、暑い日々が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。本日は、6月に行った書の展覧会を紹介しつつ、感想を綴っていきたいと思います。本日の担当は、書画研究室の前川です。

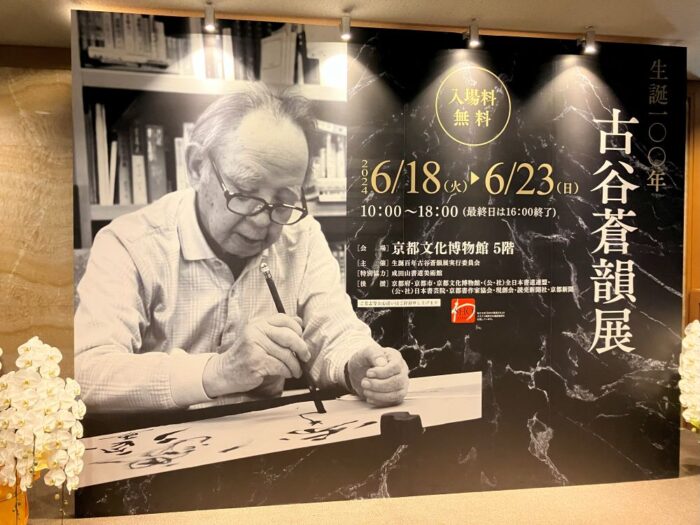

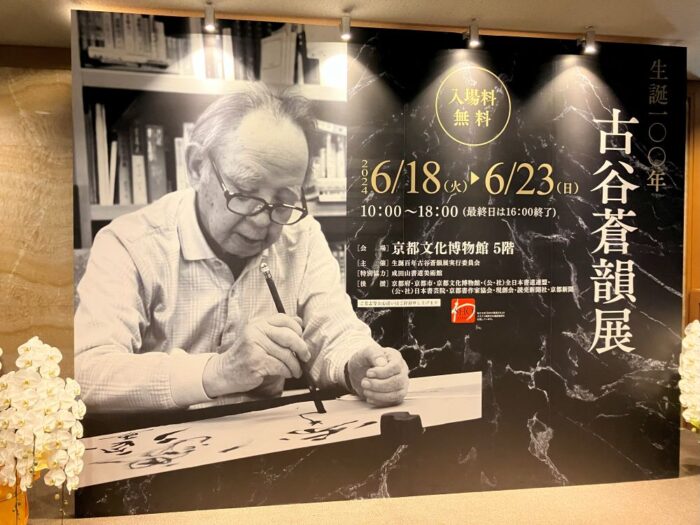

◎京都文化博物館「生誕100年 古谷蒼韻展」(https://www.bunpaku.or.jp/gallery_hall/20240618-23/)

まず紹介したいのは、6月18日 ~23日の期間に開催されていた、古谷蒼韻(ふるたにそういん・1924-2018)の生誕100年を記念した展覧会です。

古谷は京都府出身の書家で、1981年に日展で内閣総理大臣賞を、1985年に日本芸術院賞を受賞、2006年に日本芸術院会員に就任しました。2010年には文化功労者となっています。

古谷は京都府出身の書家で、1981年に日展で内閣総理大臣賞を、1985年に日本芸術院賞を受賞、2006年に日本芸術院会員に就任しました。2010年には文化功労者となっています。

古谷の書家としての在り方に大きな影響を与えたのは、京都府師範学校在学中の書家・中野越南との出会いです。古谷が師範学校の4年生のときに書道専科が設立され、中野の授業を受講することとなりました。授業では古典を臨書するだけでなく、展示が変わるたびに京都国立博物館を鑑賞しに行ったといいます。

中野は日展と縁を持たず、いわゆる公募展とは距離を置いていたことで知られます。そして、古典を師とし、技量と自己確立の双方によって良い書が生み出されると考えていました。一方古谷は、はじめ辻本史邑に、史邑の逝去後は村上三島に師事し、日展を舞台に活躍しました。しかし、古谷が「今現在ある姿の根底にあるものは。やはり全部中野越南だろうと思います」(『木鶏艸堂書話―古谷蒼韻のことば―』、生誕百年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)と語っているように、中野から受けた影響がその根底には流れています。

今回の展覧会では、約80点の作品が展示されていましたが、印象的だったのはその表現の幅広さです。藤原佐理風のもの、木簡風のもの、懐素風のもの、墨跡風のものなど、制作のベースとなった古典が見えてくる作品もあり、その種類の多さに驚かされました。しかし、それらはあくまでもベースとしているのであって、そこに古谷の書法や美意識が加えられ、独自の書風が築き上げられています。こうした、多様な古典に裏付けされた表現の幅広さは、古谷の書の魅力の1つといえるのではないでしょうか。

そして、晩年になるとこうした「○○風」から抜け出した作品が多くなっていきます。最晩年、古谷は「一回しか書かない」という姿勢で制作を行ったといいます。卒意性を重んじて制作された最晩年の作には、若書きとはまた違った気迫が感じられました。

絶えず自身の表現を進化させ続けた古谷蒼韻という書家に触れられる、素晴らしい展覧会でした。

◎上野の森美術館「石川九楊大全」(https://ishikawakyuyoh-taizen.com/overview/)

次に紹介したいのは、6月8日~30日に開催されていた、「石川九楊大全 【古典篇】遠くまで行くんだ」です。

石川九楊(いしかわきゅうよう・1945-)は福井県出身の書家であり、書道史家です。8歳で杉本長雲に入門、中学で垣内楊石に師事しました。1963年に京都大学に入学し、大学では書道部に属しました。卒業後は就職するも、1978年に退職して書家として独立、石川九楊研究室を設立しました。37歳のときに作品100点による初個展を開き、書家として本格的なデビューを果たします。1990年には『書の終焉』でサントリー学芸賞を受賞、書道史家としても確固たる立場を築きました。2024年6月7日には来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の題字を手掛けたことが発表されるなど、今まさに注目が集まっている書家といえるでしょう。

石川九楊(いしかわきゅうよう・1945-)は福井県出身の書家であり、書道史家です。8歳で杉本長雲に入門、中学で垣内楊石に師事しました。1963年に京都大学に入学し、大学では書道部に属しました。卒業後は就職するも、1978年に退職して書家として独立、石川九楊研究室を設立しました。37歳のときに作品100点による初個展を開き、書家として本格的なデビューを果たします。1990年には『書の終焉』でサントリー学芸賞を受賞、書道史家としても確固たる立場を築きました。2024年6月7日には来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の題字を手掛けたことが発表されるなど、今まさに注目が集まっている書家といえるでしょう。

石川は、「書とは文字を書くのではなく言葉を書くもの」だといいます。石川の作品は一見すると抽象表現にも見えます。しかし、じっくり観察していくと確かに文字が、言葉が綴られています。そう考えると、「抽象表現」ということばは似つかわしくない、「書」にしっかりと根ざした表現だといえるのではないでしょうか。

また、石川の書道観のキーワードとなるのは、やはり「筆触」だと考えられます。「書は単なる字句ではない。筆者が手にした毛筆の筆毫の先端部が紙に接触、摩擦し、また筆尖が紙から遠ざかっていく、その筆者と紙(対象)との間で演じられている筆蝕の劇(ドラマ)が書である」(『石川九楊 著作集』別巻Ⅲ 遠望の地平 未収録論考、ミネルヴァ書房、2017年)と述べているように、筆触が石川の書を読み解く上での重要な要素といえます。よく日本の前衛書がジャクソン・ポロックらの作品と比較されますが、この筆触の有無という点で比較すると明らかに異なるといえると思います。

今回の古典篇では、その名の通り、古典文学を書いた作品が展示されていました。極端にデフォルメされた字形で書かれる言葉によって構成されている作品は、それぞれに様々な景色を奏でています。

特に印象に残ったのは『源氏物語』が書かれた作品群です。「桐壺」、「夕顔」、「若紫」などの各帖が、それぞれ異なる表現で書かれていました。紙面全体を鑑賞すると、作品ごとに様々な表情を覗かせており、受ける印象が異なります。それらは、『源氏物語』各帖の場面に応じて、まるで描かれているかのような画面が言葉によって構築されています。言葉の内容とマッチした表現が味わい深く、また印象的でした。

作品全体を支えているのは鍛え上げられた線です。しっかりとした強い線で書かれており、これによって画面が引き締まっていると感じました。

「【古典篇】遠くまで行くんだ」は終わってしまいましたが、7月3日~28日の期間には「【状況篇】言葉は雨のように降りそそいだ」が開催されます。興味のある方は、ぜひ足を運んでみて下さい。

今回は、6月に行った2つの展覧会を紹介しました。

これからのシーズンにも、全国各地で書に関する展覧会がたくさん開催されます。みなさんもぜひ積極的に展覧会に足を運んで、生の作品を味わってみて下さい。

【参考文献】

・『米寿記念 古谷蒼韻展 図録』(興朋会古谷蒼韻展実行委員会、2012年)

・『生誕一〇〇年 古谷蒼韻展 図録』(生誕一〇〇年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)

・『木鶏艸堂書話―古谷蒼韻のことば―』(生誕百年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)

・『石川九楊 著作集』別巻Ⅲ 遠望の地平 未収録論考(ミネルヴァ書房、2017年)

・『図録石川九楊大全』(株式会社左右社、2024年)

書画コース|学科・コース紹介

◎京都文化博物館「生誕100年 古谷蒼韻展」(https://www.bunpaku.or.jp/gallery_hall/20240618-23/)

まず紹介したいのは、6月18日 ~23日の期間に開催されていた、古谷蒼韻(ふるたにそういん・1924-2018)の生誕100年を記念した展覧会です。

古谷は京都府出身の書家で、1981年に日展で内閣総理大臣賞を、1985年に日本芸術院賞を受賞、2006年に日本芸術院会員に就任しました。2010年には文化功労者となっています。

古谷は京都府出身の書家で、1981年に日展で内閣総理大臣賞を、1985年に日本芸術院賞を受賞、2006年に日本芸術院会員に就任しました。2010年には文化功労者となっています。古谷の書家としての在り方に大きな影響を与えたのは、京都府師範学校在学中の書家・中野越南との出会いです。古谷が師範学校の4年生のときに書道専科が設立され、中野の授業を受講することとなりました。授業では古典を臨書するだけでなく、展示が変わるたびに京都国立博物館を鑑賞しに行ったといいます。

中野は日展と縁を持たず、いわゆる公募展とは距離を置いていたことで知られます。そして、古典を師とし、技量と自己確立の双方によって良い書が生み出されると考えていました。一方古谷は、はじめ辻本史邑に、史邑の逝去後は村上三島に師事し、日展を舞台に活躍しました。しかし、古谷が「今現在ある姿の根底にあるものは。やはり全部中野越南だろうと思います」(『木鶏艸堂書話―古谷蒼韻のことば―』、生誕百年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)と語っているように、中野から受けた影響がその根底には流れています。

今回の展覧会では、約80点の作品が展示されていましたが、印象的だったのはその表現の幅広さです。藤原佐理風のもの、木簡風のもの、懐素風のもの、墨跡風のものなど、制作のベースとなった古典が見えてくる作品もあり、その種類の多さに驚かされました。しかし、それらはあくまでもベースとしているのであって、そこに古谷の書法や美意識が加えられ、独自の書風が築き上げられています。こうした、多様な古典に裏付けされた表現の幅広さは、古谷の書の魅力の1つといえるのではないでしょうか。

そして、晩年になるとこうした「○○風」から抜け出した作品が多くなっていきます。最晩年、古谷は「一回しか書かない」という姿勢で制作を行ったといいます。卒意性を重んじて制作された最晩年の作には、若書きとはまた違った気迫が感じられました。

絶えず自身の表現を進化させ続けた古谷蒼韻という書家に触れられる、素晴らしい展覧会でした。

◎上野の森美術館「石川九楊大全」(https://ishikawakyuyoh-taizen.com/overview/)

次に紹介したいのは、6月8日~30日に開催されていた、「石川九楊大全 【古典篇】遠くまで行くんだ」です。

石川九楊(いしかわきゅうよう・1945-)は福井県出身の書家であり、書道史家です。8歳で杉本長雲に入門、中学で垣内楊石に師事しました。1963年に京都大学に入学し、大学では書道部に属しました。卒業後は就職するも、1978年に退職して書家として独立、石川九楊研究室を設立しました。37歳のときに作品100点による初個展を開き、書家として本格的なデビューを果たします。1990年には『書の終焉』でサントリー学芸賞を受賞、書道史家としても確固たる立場を築きました。2024年6月7日には来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の題字を手掛けたことが発表されるなど、今まさに注目が集まっている書家といえるでしょう。

石川九楊(いしかわきゅうよう・1945-)は福井県出身の書家であり、書道史家です。8歳で杉本長雲に入門、中学で垣内楊石に師事しました。1963年に京都大学に入学し、大学では書道部に属しました。卒業後は就職するも、1978年に退職して書家として独立、石川九楊研究室を設立しました。37歳のときに作品100点による初個展を開き、書家として本格的なデビューを果たします。1990年には『書の終焉』でサントリー学芸賞を受賞、書道史家としても確固たる立場を築きました。2024年6月7日には来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の題字を手掛けたことが発表されるなど、今まさに注目が集まっている書家といえるでしょう。石川は、「書とは文字を書くのではなく言葉を書くもの」だといいます。石川の作品は一見すると抽象表現にも見えます。しかし、じっくり観察していくと確かに文字が、言葉が綴られています。そう考えると、「抽象表現」ということばは似つかわしくない、「書」にしっかりと根ざした表現だといえるのではないでしょうか。

また、石川の書道観のキーワードとなるのは、やはり「筆触」だと考えられます。「書は単なる字句ではない。筆者が手にした毛筆の筆毫の先端部が紙に接触、摩擦し、また筆尖が紙から遠ざかっていく、その筆者と紙(対象)との間で演じられている筆蝕の劇(ドラマ)が書である」(『石川九楊 著作集』別巻Ⅲ 遠望の地平 未収録論考、ミネルヴァ書房、2017年)と述べているように、筆触が石川の書を読み解く上での重要な要素といえます。よく日本の前衛書がジャクソン・ポロックらの作品と比較されますが、この筆触の有無という点で比較すると明らかに異なるといえると思います。

今回の古典篇では、その名の通り、古典文学を書いた作品が展示されていました。極端にデフォルメされた字形で書かれる言葉によって構成されている作品は、それぞれに様々な景色を奏でています。

特に印象に残ったのは『源氏物語』が書かれた作品群です。「桐壺」、「夕顔」、「若紫」などの各帖が、それぞれ異なる表現で書かれていました。紙面全体を鑑賞すると、作品ごとに様々な表情を覗かせており、受ける印象が異なります。それらは、『源氏物語』各帖の場面に応じて、まるで描かれているかのような画面が言葉によって構築されています。言葉の内容とマッチした表現が味わい深く、また印象的でした。

作品全体を支えているのは鍛え上げられた線です。しっかりとした強い線で書かれており、これによって画面が引き締まっていると感じました。

「【古典篇】遠くまで行くんだ」は終わってしまいましたが、7月3日~28日の期間には「【状況篇】言葉は雨のように降りそそいだ」が開催されます。興味のある方は、ぜひ足を運んでみて下さい。

今回は、6月に行った2つの展覧会を紹介しました。

これからのシーズンにも、全国各地で書に関する展覧会がたくさん開催されます。みなさんもぜひ積極的に展覧会に足を運んで、生の作品を味わってみて下さい。

【参考文献】

・『米寿記念 古谷蒼韻展 図録』(興朋会古谷蒼韻展実行委員会、2012年)

・『生誕一〇〇年 古谷蒼韻展 図録』(生誕一〇〇年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)

・『木鶏艸堂書話―古谷蒼韻のことば―』(生誕百年古谷蒼韻展実行委員会、2024年)

・『石川九楊 著作集』別巻Ⅲ 遠望の地平 未収録論考(ミネルヴァ書房、2017年)

・『図録石川九楊大全』(株式会社左右社、2024年)

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2025年07月23日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.2

皆さん、こんにちは。書画研究室の前川です。 新年度がスタートして、早いものでもう7月。 だんだんと暑さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今回…

-

書画コース

2022年08月26日

【書画コース】岡山で書の名品に触れる

猛暑が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか? 本日のブログでは、猛暑に突入する前、6月頭に出掛けた旅の様子を綴っていきたいと思います。本日の担当は…

-

書画コース

2025年02月22日

【書画コース】拓本を楽しむ

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。本日のブログでは、先日訪問した東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「拓本の楽しみ」展の感想を綴…