書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.2

2025年07月23日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.2

皆さん、こんにちは。書画研究室の前川です。

新年度がスタートして、早いものでもう7月。

だんだんと暑さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、7月頭に行った根津美術館と五島美術館の展覧会を振り返りつつ、最後にこの夏おすすめの展覧会をご紹介したいと思います。

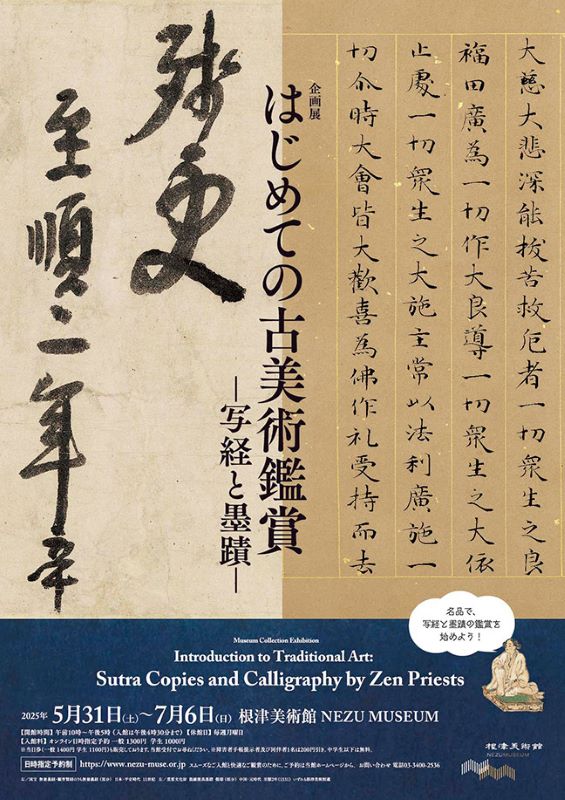

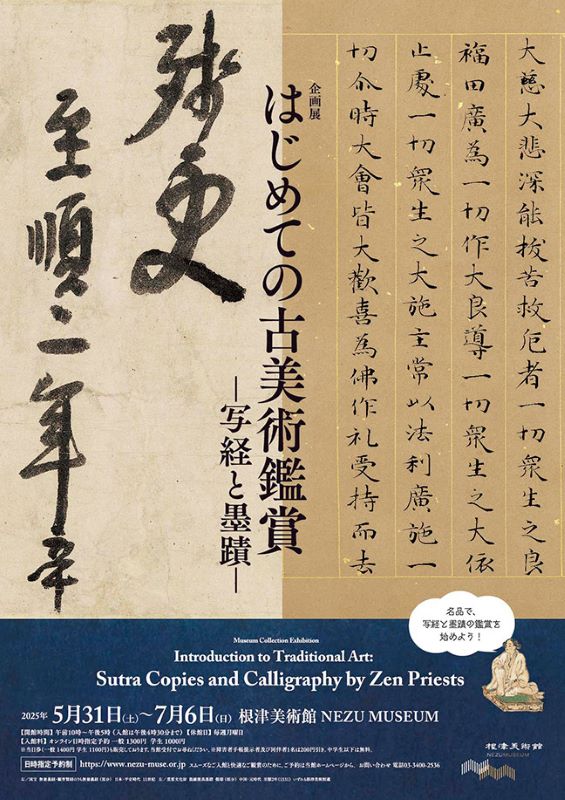

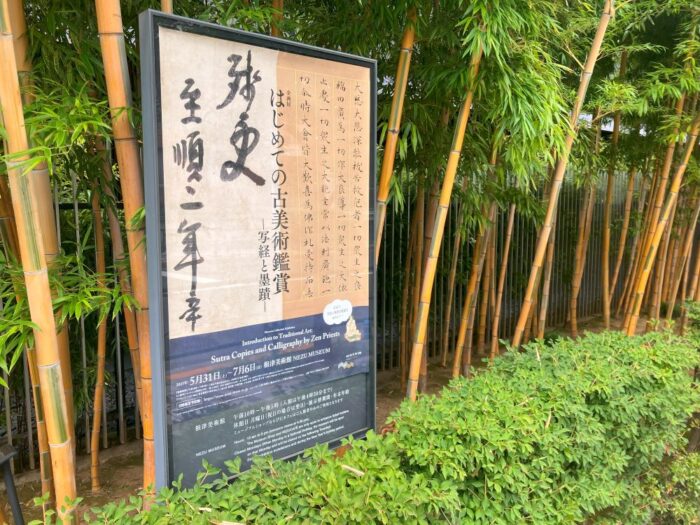

◎根津美術館「はじめての古美術鑑賞―写経と墨蹟―」

2025年5月31 日(土)~7月6日(日)の期間に開催されていた展覧会。

2016年から根津美術館ではじまった「はじめての古美術鑑賞」シリーズの「写経と墨蹟」篇です。一般的に、写経や墨蹟というと、どうしても難しい…というイメージがありますよね。この展覧会は、その難しいと思われがちな2つを組み合わせて、鑑賞のポイントや楽しみ方をわかりやすく紹介していた展覧会でした。

それぞれの展示作品には、それだけ読めば鑑賞のポイントがわかる!というようなシンプルな解説パネルが付けられていて、さらにもっと詳しく知りたい方のための詳細な解説もありました。

例えば、《大般若経 巻第二百六十七(神亀経)》に付けられていたのは「写経は1行17文字が基本です」というもの。シンプルながらもわかりやすく写経の特徴が書かれていて、これを読むと本当に17文字なのかな?と思わず数えたくなりますよね。

他にも《龍巌徳真墨蹟 偈頌》には「堂々とした書きぶり、本紙中央の2文字の迫力に注目!」と書かれていて、「残更」の2文字を拡大した画像が載っていました。

形式に注目した解説もあれば、書きぶりに注目した解説もあって、いろんな視点からわかりやすく写経や墨蹟を楽しめるような展示内容になっていました。

2016年には「はじめての古美術鑑賞―絵画の技法と表現―」、2017年には「はじめての古美術鑑賞―紙の装飾―」、2018年には「はじめての古美術鑑賞―漆の装飾と技法―」、2019年には「はじめての古美術鑑賞―絵画のテーマ―」、2021年には「はじめての古美術鑑賞―人をえがく―」と続いてきたこのシリーズ。

次回はどのような切り口で古美術鑑賞を紹介してくれるのでしょうか。今後も注目です!

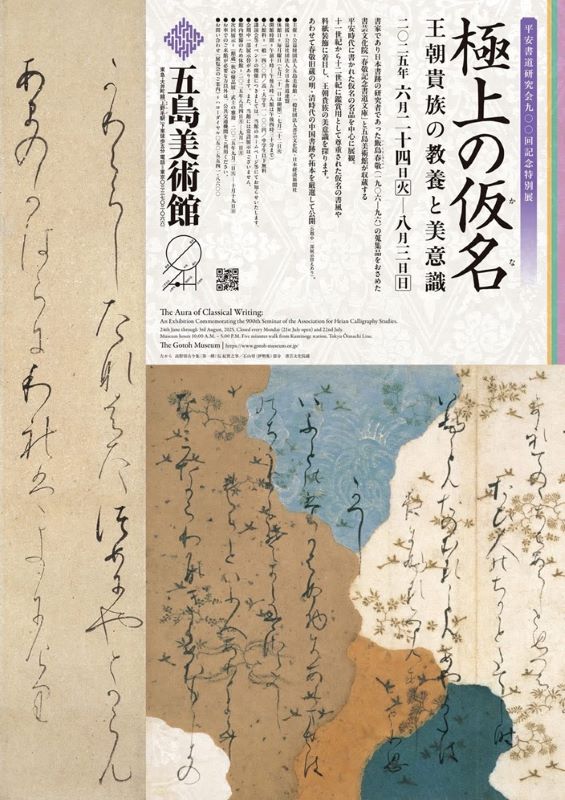

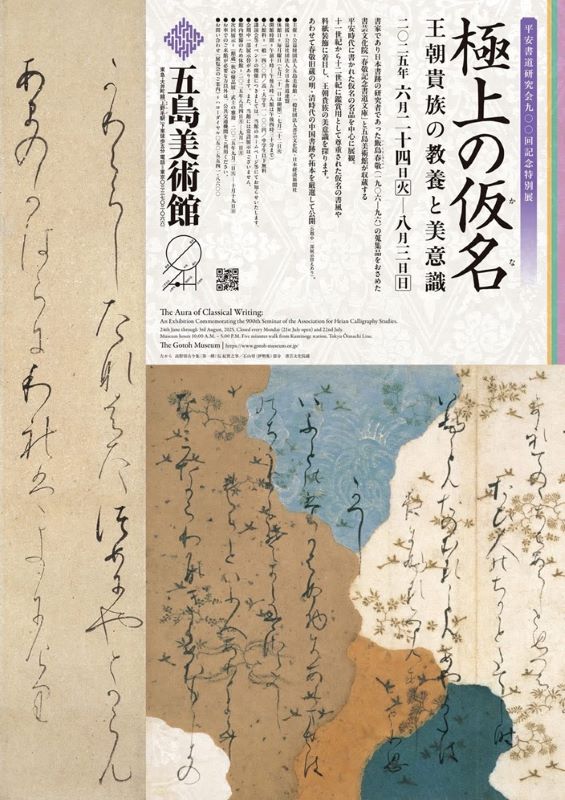

◎五島美術館「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」

2025年6月24日(火)より始まり、8月3日(日)まで開催されている展覧会。

平安書道研究会900回を記念した展覧会で、飯島春敬の蒐集品をおさめる書芸文化院「春敬記念書道文庫」と五島美術館の所蔵品を中心に、《高野切古今集》の第一種、第二種、第三種や、《関戸本古今集》、《寸松庵色紙》など、100点以上の仮名の名品が公開されています。

仮名の見どころは色々ありますが、やはり生の作品を鑑賞する際に注目してほしいのは墨色や料紙の美しさでしょうか。

印刷物を通して見ていたときよりも、墨が濃かったり薄かったり、印象が変わる作品があります。

《高野切古今集》の第二種は、印刷物などで見る書きぶりなどから、何となく濃い墨を使っているのかなという印象がありましたが、はじめて現物を見たときにガラッと印象が変わったということがありました。

《高野切古今集》も第一種、第二種、第三種と比較して見ていくと、その書きぶりの違いが鮮明に浮かび上がってきます。現物を比較しながら鑑賞できる機会はあまりありません。墨の潤渇の変化の違いや、線質の違いなど、いろんなポイントからじっくり鑑賞していくと、色々な発見があります。

また、印刷物や画像ではわかりにくい、前面に撒かれた雲母砂子がキラキラと光っている様子を見られるのも、生でしか味わえない鑑賞ポイントの一つです。

料紙の美しさでいうと《石山切(伊勢集)》などはわかりやすいですが、画像を通すと一見地味に思われがちな《蓬莱切》なども、藍の繊維を雲にみたてて漉き込まれた雲紙の藍色とその模様の美しさ、そして撒かれた雲母砂子のキラキラと輝く美しさから目が離せません。

まさに「極上の仮名」の書きぶりとともに、料紙や墨色の美しさにも注目して鑑賞してみて下さい。

また、五島美術館では飯島春敬旧蔵の日本書跡と中国文物コレクションから明末清初の書跡の優品や上田桑鳩旧蔵の拓本類も展示されていますので、こちらも必見です。

今回は、先日訪れた日本の書を展示していた展覧会を2件紹介しました。

五島美術館はまだ開催中ですので、お時間のある方はぜひ行ってみて下さい。

また、今夏注目の書に関する展覧会は他にもあります。箇条書きではありますが、展覧会名と期間を紹介します。

◎徳島県立文学書道館「書の魔術師 殿村藍田」

2025年6月14日(土)~8月3日(日)

URL: https://bungakushodo-exb.blogspot.com/2025/05/blog-post.html

◎北海道立函館美術館「旅する鷗亭」

2025年4月19日(土) ~9月7日(日)URL:https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/hbj/exhibition/program/266

◎奈良市杉岡華邨書道美術館「江戸の書画-うつすしごと②貫名菘翁を中心に」

2025年7月12日(土)~9月28日(日)

URL: https://sugiokakason.com/exhibition.html

◎永青文庫「書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―」

2025年7月5日(土)~8月31日(日)

URL: https://www.eiseibunko.com/exhibition.html#2025natsu

今回紹介したのはごく一部ですが、旅行がてら展覧会に足を運ぶのも楽しいですよね。

お時間がありましたら、ぜひ色々なところに生の作品を観に行ってみて下さい。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

新年度がスタートして、早いものでもう7月。

だんだんと暑さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、7月頭に行った根津美術館と五島美術館の展覧会を振り返りつつ、最後にこの夏おすすめの展覧会をご紹介したいと思います。

◎根津美術館「はじめての古美術鑑賞―写経と墨蹟―」

根津美術館「はじめての古美術鑑賞―写経と墨蹟―」チラシ

URL: https://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibition/index.html

2025年5月31 日(土)~7月6日(日)の期間に開催されていた展覧会。

2016年から根津美術館ではじまった「はじめての古美術鑑賞」シリーズの「写経と墨蹟」篇です。一般的に、写経や墨蹟というと、どうしても難しい…というイメージがありますよね。この展覧会は、その難しいと思われがちな2つを組み合わせて、鑑賞のポイントや楽しみ方をわかりやすく紹介していた展覧会でした。

根津美術館

それぞれの展示作品には、それだけ読めば鑑賞のポイントがわかる!というようなシンプルな解説パネルが付けられていて、さらにもっと詳しく知りたい方のための詳細な解説もありました。

例えば、《大般若経 巻第二百六十七(神亀経)》に付けられていたのは「写経は1行17文字が基本です」というもの。シンプルながらもわかりやすく写経の特徴が書かれていて、これを読むと本当に17文字なのかな?と思わず数えたくなりますよね。

他にも《龍巌徳真墨蹟 偈頌》には「堂々とした書きぶり、本紙中央の2文字の迫力に注目!」と書かれていて、「残更」の2文字を拡大した画像が載っていました。

形式に注目した解説もあれば、書きぶりに注目した解説もあって、いろんな視点からわかりやすく写経や墨蹟を楽しめるような展示内容になっていました。

2016年には「はじめての古美術鑑賞―絵画の技法と表現―」、2017年には「はじめての古美術鑑賞―紙の装飾―」、2018年には「はじめての古美術鑑賞―漆の装飾と技法―」、2019年には「はじめての古美術鑑賞―絵画のテーマ―」、2021年には「はじめての古美術鑑賞―人をえがく―」と続いてきたこのシリーズ。

次回はどのような切り口で古美術鑑賞を紹介してくれるのでしょうか。今後も注目です!

◎五島美術館「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」

五島美術館「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」チラシ

URL: https://www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

2025年6月24日(火)より始まり、8月3日(日)まで開催されている展覧会。

平安書道研究会900回を記念した展覧会で、飯島春敬の蒐集品をおさめる書芸文化院「春敬記念書道文庫」と五島美術館の所蔵品を中心に、《高野切古今集》の第一種、第二種、第三種や、《関戸本古今集》、《寸松庵色紙》など、100点以上の仮名の名品が公開されています。

五島美術館

仮名の見どころは色々ありますが、やはり生の作品を鑑賞する際に注目してほしいのは墨色や料紙の美しさでしょうか。

印刷物を通して見ていたときよりも、墨が濃かったり薄かったり、印象が変わる作品があります。

《高野切古今集》の第二種は、印刷物などで見る書きぶりなどから、何となく濃い墨を使っているのかなという印象がありましたが、はじめて現物を見たときにガラッと印象が変わったということがありました。

《高野切古今集》も第一種、第二種、第三種と比較して見ていくと、その書きぶりの違いが鮮明に浮かび上がってきます。現物を比較しながら鑑賞できる機会はあまりありません。墨の潤渇の変化の違いや、線質の違いなど、いろんなポイントからじっくり鑑賞していくと、色々な発見があります。

また、印刷物や画像ではわかりにくい、前面に撒かれた雲母砂子がキラキラと光っている様子を見られるのも、生でしか味わえない鑑賞ポイントの一つです。

料紙の美しさでいうと《石山切(伊勢集)》などはわかりやすいですが、画像を通すと一見地味に思われがちな《蓬莱切》なども、藍の繊維を雲にみたてて漉き込まれた雲紙の藍色とその模様の美しさ、そして撒かれた雲母砂子のキラキラと輝く美しさから目が離せません。

まさに「極上の仮名」の書きぶりとともに、料紙や墨色の美しさにも注目して鑑賞してみて下さい。

また、五島美術館では飯島春敬旧蔵の日本書跡と中国文物コレクションから明末清初の書跡の優品や上田桑鳩旧蔵の拓本類も展示されていますので、こちらも必見です。

今回は、先日訪れた日本の書を展示していた展覧会を2件紹介しました。

五島美術館はまだ開催中ですので、お時間のある方はぜひ行ってみて下さい。

また、今夏注目の書に関する展覧会は他にもあります。箇条書きではありますが、展覧会名と期間を紹介します。

◎徳島県立文学書道館「書の魔術師 殿村藍田」

2025年6月14日(土)~8月3日(日)

URL: https://bungakushodo-exb.blogspot.com/2025/05/blog-post.html

◎北海道立函館美術館「旅する鷗亭」

2025年4月19日(土) ~9月7日(日)URL:https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/hbj/exhibition/program/266

◎奈良市杉岡華邨書道美術館「江戸の書画-うつすしごと②貫名菘翁を中心に」

2025年7月12日(土)~9月28日(日)

URL: https://sugiokakason.com/exhibition.html

◎永青文庫「書斎を彩る名品たち―文房四宝の美―」

2025年7月5日(土)~8月31日(日)

URL: https://www.eiseibunko.com/exhibition.html#2025natsu

今回紹介したのはごく一部ですが、旅行がてら展覧会に足を運ぶのも楽しいですよね。

お時間がありましたら、ぜひ色々なところに生の作品を観に行ってみて下さい。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2025年05月30日

【書画コース】閑適の間(かんてき の ま)―オンライン談話室の楽しみ―

皆さん、こんにちは。まだ5月だというのに、うっとうしい暑さが始まって、もう何もかも嫌になりそうですね。まあ私は色々と超越しているので、冷房とアイスと適度な怪談さ…

-

書画コース

2025年05月01日

【書画コース】書皿に挑戦!

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。京都・瓜生山キャンパスでは、入学式とガイダンスが行われた4月5日は桜が満開を迎えていました。キャンパス近くの白川疏水…

-

書画コース

2025年03月25日

【書画コース】松岡・渡邊の書画のよもやま話

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。 各地で梅も見頃となり、少し春めいてまいりましたが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。我が家の盆梅も満開で甘い香り…