書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】拓本を楽しむ

2025年02月22日

【書画コース】拓本を楽しむ

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。本日のブログでは、先日訪問した東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「拓本の楽しみ」展の感想を綴りながら、拓本鑑賞の楽しみ方を少しでもお伝えできれば!と思っています。本日の担当は、書画研究室の前川です。

◎台東区立書道博物館

台東区立書道博物館では、「拓本のたのしみ -王羲之と欧陽詢-」が開催されています。

2月2日(日)までは前期展が開催され、2月4日(火)からは後期展が開催されていますが、私は後期展に行ってきました。現在も開催中の後期展では、書画コースのS科目の臨書課題にもなっている「九成宮醴泉銘」や「孔子廟堂碑」、「集王聖教序」などの名品の拓本がズラリと並んでいました。

拓本については、かつて書画コースブログで簡単にではございますが紹介しておりますので、こちらもご参照ください。

拓本はもちろんそれだけ見ていても楽しいのですが、私が思う今回の展示の魅力のひとつは、同じ古典の拓本を見比べることができるという点です。

例えば「九成宮醴泉銘」の場合は、台東区立書道博物館蔵の端方旧蔵整本、黄自元本、個人蔵の李在銑本、三井記念美術館蔵の龐芝閣本、明内庫本、王懿栄本、李春湖本、秦氏本と計8種類の拓本が展示されていました。

このうち、碑をまるごと拓本に採った「全搨本(製本・整紙本)」が端方旧蔵整本の1点、ほかの7点は碑の拓本を用いやすい大きさに切って紙へ貼りこんで法帖のように仕立てた「剪装本」です。

生の拓本を何種類も一度に鑑賞できる機会というのは滅多にありません。比較しながら鑑賞すると、拓本の採り方や採られた時代によって本当に全く違って見えるんだなと改めて感じます。

「楷法の極則」とも称される「九成宮醴泉銘」はもともと好きな古典で、私は前期展で展示されていたらしい、三井記念美術館蔵の海内第一本が一番好きなのですが、後期展で出ていた拓本の中にも、これいいな、と思うのがいくつかありました。

では、どうして拓本は採られた時代によって違うのでしょうか。

それは、拓本を取るたびに表面が研磨されてしまうからです。摩耗によって、どうしても文字の線が細くなっていきます。そして、その細くなった線を太くするために彫り直されてしまい、元の字形が失われてしまうこともあります。そのため、拓本は採られた時代によって線の太さや字形が異なってしまう場合があるのです。

また、展示の解説の中でも紹介されていましたが、例えば「曹全碑」ですと、乾隆帝の時代に「乾」の字が「車」偏に改刻されてしまっています。風化だけではなく、時には人の手によって原石は変化し、そのため採られる拓本も時代によって見え方が異なります。

一方で、これによって拓本の年代を特定することもできます。「乾」の字が「車」偏になっていないから乾隆帝より前の時代のものだな、とか、そういったことが分かったりもします。

こうした色々な楽しみ方ができるのが、拓本の面白いところではないでしょうか。

◎東京国立博物館

東京国立博物館の東洋館では「拓本のたのしみ―明清文人の世界―」が開催中です。

なぜ東洋館で開催中なのに表慶館の写真なの?と思われた方もいるかもしれません。

それは単純に私が東洋館の写真を撮っていなかったのと、表慶館にキティちゃんが埋めこまれている!と興奮してしまったからです。…すみません。

それはさておき、東京国立博物館では拓本のほか、明・清時代の文人の臨書なども展示されていましたね。私も実際に書を書いたりしますが、そうした身からすると、明・清時代の文人たちが碑法帖から何を学びとって身に着けていったのかの一端が覗けるような展示内容で、非常に興味深くて面白かったです。

私は展示替え前に行ったため、現在は展示されておりませんが、私と同じく展示替え前に足を運ばれた方の中には、朱で採られた「万安橋記」が印象に残った、という方もいるのではないでしょうか。朱は珍しいので、やはりどうしても目がいっちゃいますよね。

「開通褒斜道刻石」も磨崖碑ならではの味わいがあって魅力的でした。

また、「蘭亭図巻(万暦本)」が見られたのも良かったです。今までにも何度か見てはいますが、見るたびに、こうして蘭亭序は書かれたのか!と思うと、味わい深いです。盃を浮かべて流し、自分の前に流れてくるまでに即興の詩を詠じて、詠めなかったら酒を飲まなきゃいけないって、風流ではありますがなかなかハードな宴ですよね。

色々考えつつ楽しみながら鑑賞しましたが、この東京国立博物館の展示で特に良いと思ったところは、題跋なども展示されていたところです。

拓本の楽しみのひとつには、伝来を楽しむ、ということもあると思います。あの書家もこれを見たんだ!とか、こうやって大切にされて現代まで伝わってきたんだな、とか感じられるのも魅力のひとつです。

こんなに色々な楽しみ方ができる拓本っていいですね。

今回紹介した展覧会は、3月16日(日)まで開催されています。

台東区立書道博物館 https://www.taitogeibun.net/shodou/oshirase/news/1141/

東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2679

お時間のある方はぜひ足を運んで、拓本を楽しんできてください。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

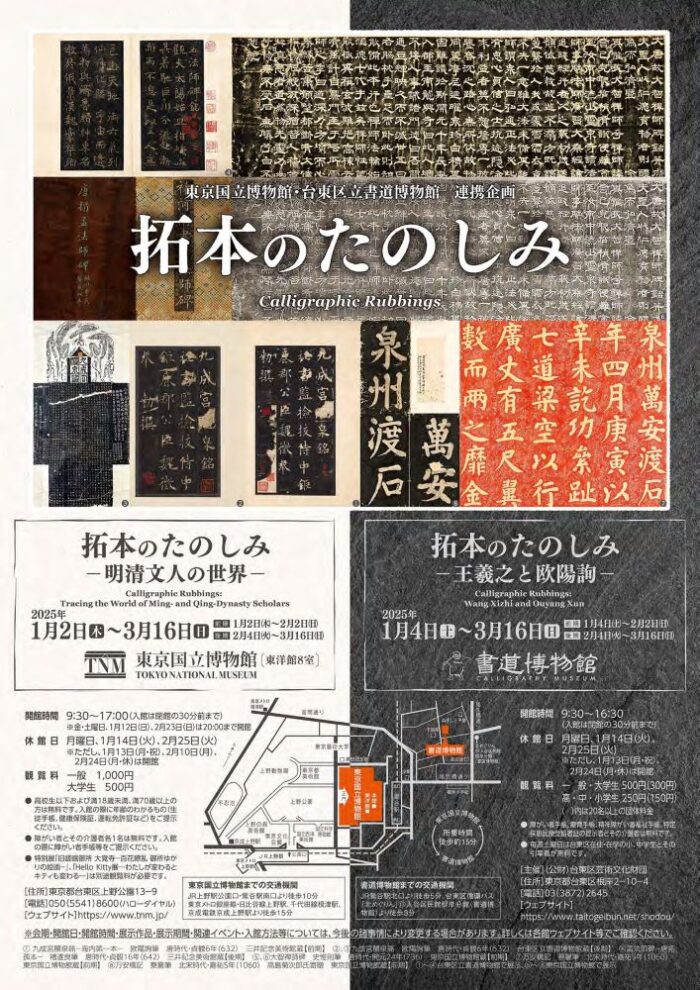

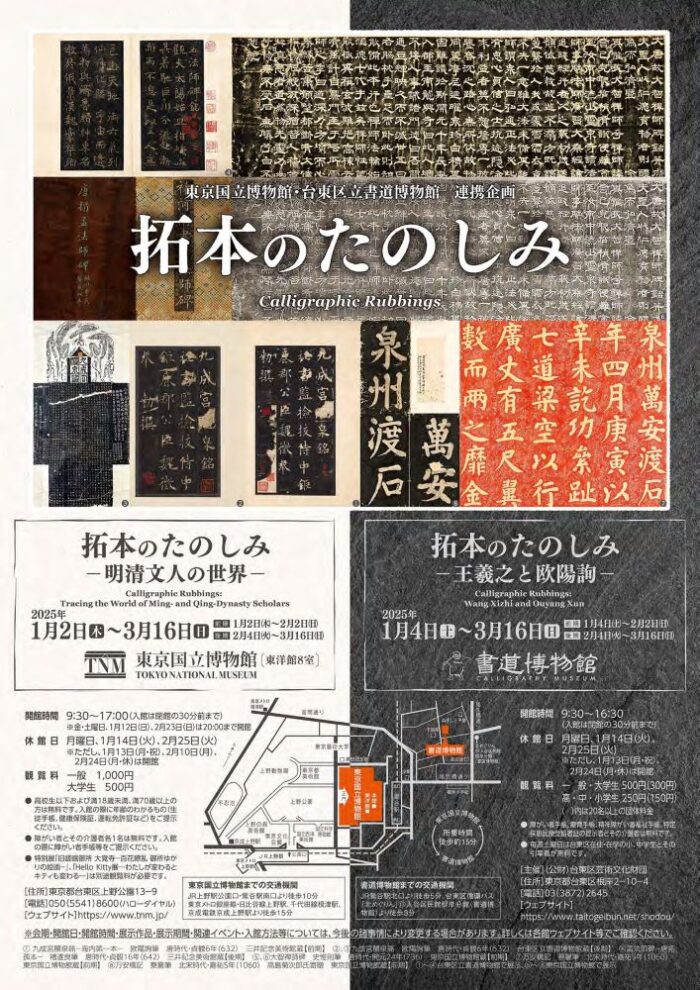

「拓本の楽しみ」展チラシ

◎台東区立書道博物館

台東区立書道博物館外観

台東区立書道博物館では、「拓本のたのしみ -王羲之と欧陽詢-」が開催されています。

2月2日(日)までは前期展が開催され、2月4日(火)からは後期展が開催されていますが、私は後期展に行ってきました。現在も開催中の後期展では、書画コースのS科目の臨書課題にもなっている「九成宮醴泉銘」や「孔子廟堂碑」、「集王聖教序」などの名品の拓本がズラリと並んでいました。

拓本については、かつて書画コースブログで簡単にではございますが紹介しておりますので、こちらもご参照ください。

【書画コース】鉛筆で拓本をとってみよう!

拓本はもちろんそれだけ見ていても楽しいのですが、私が思う今回の展示の魅力のひとつは、同じ古典の拓本を見比べることができるという点です。

例えば「九成宮醴泉銘」の場合は、台東区立書道博物館蔵の端方旧蔵整本、黄自元本、個人蔵の李在銑本、三井記念美術館蔵の龐芝閣本、明内庫本、王懿栄本、李春湖本、秦氏本と計8種類の拓本が展示されていました。

このうち、碑をまるごと拓本に採った「全搨本(製本・整紙本)」が端方旧蔵整本の1点、ほかの7点は碑の拓本を用いやすい大きさに切って紙へ貼りこんで法帖のように仕立てた「剪装本」です。

生の拓本を何種類も一度に鑑賞できる機会というのは滅多にありません。比較しながら鑑賞すると、拓本の採り方や採られた時代によって本当に全く違って見えるんだなと改めて感じます。

「楷法の極則」とも称される「九成宮醴泉銘」はもともと好きな古典で、私は前期展で展示されていたらしい、三井記念美術館蔵の海内第一本が一番好きなのですが、後期展で出ていた拓本の中にも、これいいな、と思うのがいくつかありました。

では、どうして拓本は採られた時代によって違うのでしょうか。

それは、拓本を取るたびに表面が研磨されてしまうからです。摩耗によって、どうしても文字の線が細くなっていきます。そして、その細くなった線を太くするために彫り直されてしまい、元の字形が失われてしまうこともあります。そのため、拓本は採られた時代によって線の太さや字形が異なってしまう場合があるのです。

また、展示の解説の中でも紹介されていましたが、例えば「曹全碑」ですと、乾隆帝の時代に「乾」の字が「車」偏に改刻されてしまっています。風化だけではなく、時には人の手によって原石は変化し、そのため採られる拓本も時代によって見え方が異なります。

一方で、これによって拓本の年代を特定することもできます。「乾」の字が「車」偏になっていないから乾隆帝より前の時代のものだな、とか、そういったことが分かったりもします。

こうした色々な楽しみ方ができるのが、拓本の面白いところではないでしょうか。

◎東京国立博物館

表慶館外観

東京国立博物館の東洋館では「拓本のたのしみ―明清文人の世界―」が開催中です。

なぜ東洋館で開催中なのに表慶館の写真なの?と思われた方もいるかもしれません。

それは単純に私が東洋館の写真を撮っていなかったのと、表慶館にキティちゃんが埋めこまれている!と興奮してしまったからです。…すみません。

それはさておき、東京国立博物館では拓本のほか、明・清時代の文人の臨書なども展示されていましたね。私も実際に書を書いたりしますが、そうした身からすると、明・清時代の文人たちが碑法帖から何を学びとって身に着けていったのかの一端が覗けるような展示内容で、非常に興味深くて面白かったです。

私は展示替え前に行ったため、現在は展示されておりませんが、私と同じく展示替え前に足を運ばれた方の中には、朱で採られた「万安橋記」が印象に残った、という方もいるのではないでしょうか。朱は珍しいので、やはりどうしても目がいっちゃいますよね。

「開通褒斜道刻石」も磨崖碑ならではの味わいがあって魅力的でした。

また、「蘭亭図巻(万暦本)」が見られたのも良かったです。今までにも何度か見てはいますが、見るたびに、こうして蘭亭序は書かれたのか!と思うと、味わい深いです。盃を浮かべて流し、自分の前に流れてくるまでに即興の詩を詠じて、詠めなかったら酒を飲まなきゃいけないって、風流ではありますがなかなかハードな宴ですよね。

色々考えつつ楽しみながら鑑賞しましたが、この東京国立博物館の展示で特に良いと思ったところは、題跋なども展示されていたところです。

拓本の楽しみのひとつには、伝来を楽しむ、ということもあると思います。あの書家もこれを見たんだ!とか、こうやって大切にされて現代まで伝わってきたんだな、とか感じられるのも魅力のひとつです。

こんなに色々な楽しみ方ができる拓本っていいですね。

今回紹介した展覧会は、3月16日(日)まで開催されています。

台東区立書道博物館 https://www.taitogeibun.net/shodou/oshirase/news/1141/

東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2679

お時間のある方はぜひ足を運んで、拓本を楽しんできてください。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2024年10月17日

【書画コース】伝統、楽しむ、水墨画の未来

こんにちは! いよいよ秋が深まる季節の到来ですね。書画コース開設以来、様々な文章を書いてきましたが、ブログは初めての投稿となります。専任教員の塩見貴彦です。書画…

-

書画コース

2023年03月02日

【書画コース】第一期生の学びの様子をご紹介

書と水墨画を完全オンラインで学ぶことができる日本初の書画コース。 このコースでは、書と水墨画を同時に学び、制作技法だけでなく理論や知識を体系的に学べます。 新入…

-

書画コース

2023年02月22日

【書画コース】鉛筆で拓本をとってみよう!

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。こんなに寒いと、なかなか家を出るのが億劫になってしまいますよね。(私だけでしょうか…?) …