芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「観る専門」さんも描いてみよう!

2024年08月03日

【芸術学コース】「観る専門」さんも描いてみよう!

みなさん、こんにちは。芸術学コースの松田です。

先日、この春入学されたみなさんのお話を伺う機会がありました。それぞれの自己紹介の中で「絵を描くことは得意ではないけれど、美術館に行くことが好きです。」という方が何人かいらっしゃいました。もちろん、制作するのも、観るのも大好きという方もいらっしゃるとは思いますが、芸術学コースを目指される方の一定数は、「観る専門」さんがおられるように感じました。今日はそんなことから、普段制作しない人(筆者!)が体験した制作について少しお話をしてみたいと思います。

筆者が本学で学んでいた頃、「創り手の気持ちに少しだけでも近づいてみたい」という思いと「せっかく芸術大学にいるのだから」という理由で、総合教育科目に設定されていたデッサンの講義を取ってみました。現在では「入門デッサン2(静物2:自然物と人工物を描く)」にあたる科目で、丸2日のスクーリングで2つの課題を仕上げるスタイルです。筆者にとっては、高校1年次に美術の授業を取って以来絵を描く機会がないまま過ごしていましたので、ン10年ぶりの「お絵描き」となりました。

まずはスクーリングに先立って持ち物の準備です。シラバスによると異なる濃度の鉛筆を揃えていかねばなりませんでした。小中学校でのデッサン(下書き?)の記憶をたどるとすべて4B鉛筆1本で描いていたように思えていたのですが、鉛筆の濃度は10H〜10Bまで22種類もあることをこの時初めて知りました。

今年(2024年)5〜6月に瀬戸内市立美術館で開催された展覧会「鉛筆画 大森浩平展 画家(ひと)は機械(カメラ)を超越する」でも、スーパーリアルな鉛筆画の表現が話題になりましたが、そのようは精密な濃淡の表現は、この22種類の濃度を知り尽くして最適な濃さの黒を選択するところから始まっています。

さらにまったく画材について無知でしたので、字を書く時のように鉛筆削りで鉛筆を削って持って行ったのですが、絵画専攻の学生さんたちは、ナイフをつかって芯を長く出すような削り方をしていました。まわりの方の鉛筆の形状を見よう見まねで削り直すところからのスタートとなりました。

他の学生さんにとってはいつもの慣れた手順で準備から制作まで黙々進められている中、イーゼルの調節の仕方もわからずおたおたしているのは筆者だけ。こういう環境に入ってしまえばむしろ下手くそでまごつくのは当たり前で、周りを気にせず開き直って参加することにしました。

この時の授業は、1日およそ8時間くらいだったかと記憶しています。1日目の課題が「卵と炭」、2日目が「発泡スチロールの球体とビー玉と卵」。それぞれの物質が受ける光に注意しながら、質感を描き分けるものでした。高校までの図工・美術の授業は長くても2時間くらいでしたので、卵と炭に8時間も向き合い、描き続けるなんて人生初の経験です。はじめは「白い卵」と「黒い炭」に見えていたものも、その中に細かい段階の白と黒が豊かに存在することに気づきます。そして8時間も時が過ぎれば、当然ながら光と影の強さや位置がどんどん移り変わっていくことも、自分の目が知覚する体験として体に入っていきました。

長く出した芯を弱い筆圧で当たりをつけつつ少しずつ描いていくのですが、字を書くような筆圧に慣れているため、先生からは「もっと弱い筆圧で描いていきましょう。」と何度もご指導いただくことになってしまいました。筆圧の調整、鉛筆の濃度をうまく使い分けていくことはとても難しいものでした。

たった8時間を2日間体験しただけで、筆者は心身ともにくたくたになって受講を終えました。レポート課題に慣れている筆者にとっては、パソコンに向かい、文章を考えている8時間の方がどんなに楽かと感じました。

前出の大森浩平氏は、1枚の作品を仕上げるのに約100時間を費やすとのことです。対象に100時間も向き合っていたら、どれほどのものを見出すことができるのでしょうか。大森氏に限ったことではなく、私たちが日頃目にしている作品は、こんなふうに長い時間対象を見続け、制作に向き合い、妥協をせずに制作されているわけです。作家が対象へ注ぐエネルギーの凄まじさを知るとともに、対象と真摯に向き合える執念深さを持てることは、制作を生業とする者に必要な才能だと言えるでしょう。身をもって作家の情熱を理解するよい経験となりました。

描かないけれど美術館が好きな「観る専門」さんも、制作をする機会があればぜひチャレンジされることをお勧めします。作家がどんなエネルギーを持って制作に望んでいるのかを理解する糸口になります。また鉛筆画だけでなく、油画や日本画、版画など体験する機会があれば、作品に使われている材料や表現方法への理解を深めることにもなるはずです。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

先日、この春入学されたみなさんのお話を伺う機会がありました。それぞれの自己紹介の中で「絵を描くことは得意ではないけれど、美術館に行くことが好きです。」という方が何人かいらっしゃいました。もちろん、制作するのも、観るのも大好きという方もいらっしゃるとは思いますが、芸術学コースを目指される方の一定数は、「観る専門」さんがおられるように感じました。今日はそんなことから、普段制作しない人(筆者!)が体験した制作について少しお話をしてみたいと思います。

筆者が本学で学んでいた頃、「創り手の気持ちに少しだけでも近づいてみたい」という思いと「せっかく芸術大学にいるのだから」という理由で、総合教育科目に設定されていたデッサンの講義を取ってみました。現在では「入門デッサン2(静物2:自然物と人工物を描く)」にあたる科目で、丸2日のスクーリングで2つの課題を仕上げるスタイルです。筆者にとっては、高校1年次に美術の授業を取って以来絵を描く機会がないまま過ごしていましたので、ン10年ぶりの「お絵描き」となりました。

まずはスクーリングに先立って持ち物の準備です。シラバスによると異なる濃度の鉛筆を揃えていかねばなりませんでした。小中学校でのデッサン(下書き?)の記憶をたどるとすべて4B鉛筆1本で描いていたように思えていたのですが、鉛筆の濃度は10H〜10Bまで22種類もあることをこの時初めて知りました。

今年(2024年)5〜6月に瀬戸内市立美術館で開催された展覧会「鉛筆画 大森浩平展 画家(ひと)は機械(カメラ)を超越する」でも、スーパーリアルな鉛筆画の表現が話題になりましたが、そのようは精密な濃淡の表現は、この22種類の濃度を知り尽くして最適な濃さの黒を選択するところから始まっています。

さらにまったく画材について無知でしたので、字を書く時のように鉛筆削りで鉛筆を削って持って行ったのですが、絵画専攻の学生さんたちは、ナイフをつかって芯を長く出すような削り方をしていました。まわりの方の鉛筆の形状を見よう見まねで削り直すところからのスタートとなりました。

他の学生さんにとってはいつもの慣れた手順で準備から制作まで黙々進められている中、イーゼルの調節の仕方もわからずおたおたしているのは筆者だけ。こういう環境に入ってしまえばむしろ下手くそでまごつくのは当たり前で、周りを気にせず開き直って参加することにしました。

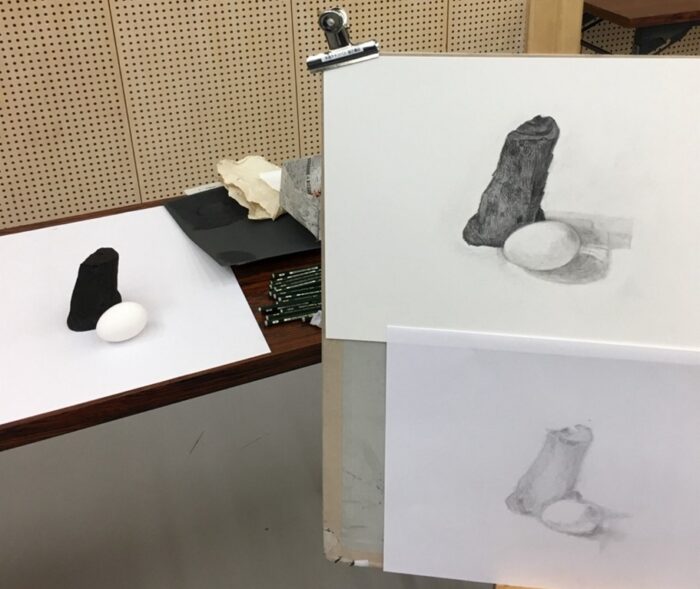

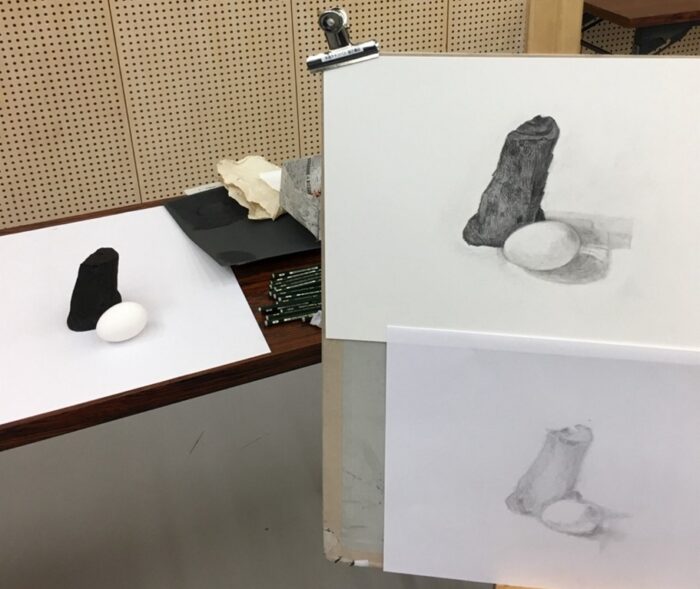

この時の授業は、1日およそ8時間くらいだったかと記憶しています。1日目の課題が「卵と炭」、2日目が「発泡スチロールの球体とビー玉と卵」。それぞれの物質が受ける光に注意しながら、質感を描き分けるものでした。高校までの図工・美術の授業は長くても2時間くらいでしたので、卵と炭に8時間も向き合い、描き続けるなんて人生初の経験です。はじめは「白い卵」と「黒い炭」に見えていたものも、その中に細かい段階の白と黒が豊かに存在することに気づきます。そして8時間も時が過ぎれば、当然ながら光と影の強さや位置がどんどん移り変わっていくことも、自分の目が知覚する体験として体に入っていきました。

(お恥ずかしながら、その時の記録写真です。)

長く出した芯を弱い筆圧で当たりをつけつつ少しずつ描いていくのですが、字を書くような筆圧に慣れているため、先生からは「もっと弱い筆圧で描いていきましょう。」と何度もご指導いただくことになってしまいました。筆圧の調整、鉛筆の濃度をうまく使い分けていくことはとても難しいものでした。

たった8時間を2日間体験しただけで、筆者は心身ともにくたくたになって受講を終えました。レポート課題に慣れている筆者にとっては、パソコンに向かい、文章を考えている8時間の方がどんなに楽かと感じました。

前出の大森浩平氏は、1枚の作品を仕上げるのに約100時間を費やすとのことです。対象に100時間も向き合っていたら、どれほどのものを見出すことができるのでしょうか。大森氏に限ったことではなく、私たちが日頃目にしている作品は、こんなふうに長い時間対象を見続け、制作に向き合い、妥協をせずに制作されているわけです。作家が対象へ注ぐエネルギーの凄まじさを知るとともに、対象と真摯に向き合える執念深さを持てることは、制作を生業とする者に必要な才能だと言えるでしょう。身をもって作家の情熱を理解するよい経験となりました。

描かないけれど美術館が好きな「観る専門」さんも、制作をする機会があればぜひチャレンジされることをお勧めします。作家がどんなエネルギーを持って制作に望んでいるのかを理解する糸口になります。また鉛筆画だけでなく、油画や日本画、版画など体験する機会があれば、作品に使われている材料や表現方法への理解を深めることにもなるはずです。

(松田 佳子)

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)

芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2022年05月11日

【芸術学コース】ある通信教育学生のレポート実録

芸術学コースの大橋利光です。いきなりですが、画像でお示ししたのは、私の学部時代の作品スケッチです。《彫三島茶碗 銘 残雪》という朝鮮時代の茶碗で、静岡県熱海市…

-

芸術学コース

2023年11月06日

【芸術学コース】芸術学 vs コスパ/タイパ——芸術学は「役に立つ」?

こんにちは。芸術学コース教員の江本です。 突然ですが、みなさんは複数の選択肢の中から1つを選ぶ際、どのような基準で選択されますか?じっくり考えた上で決定…