写真コース

- 写真コース 記事一覧

- 【写真コース】写真集の話「いつも奥付から開く」

2024年07月19日

【写真コース】写真集の話「いつも奥付から開く」

みなさんこんにちは、通信写真コースの片岡俊です。京都はちょうど祇園祭の時期となり四条河原町から四条烏丸に向かう道すがら“今年もこの季節”と想いが巡る「コンチキチン」が聴こえてきます。

さて、写真集や本に関するお話を続けたいと思いながら、今日は「奥付」について取り上げたいと思います。読み方は「おくづけ」です。皆さんが今後学習を進める上で大切な資料となる写真集。購入することも大切ですが、図書館や書店を活用しつつ見る目を養っていただければと思っています。

今回は鈴木理策さんの写真集を題材に奥付を見ていきましょう。

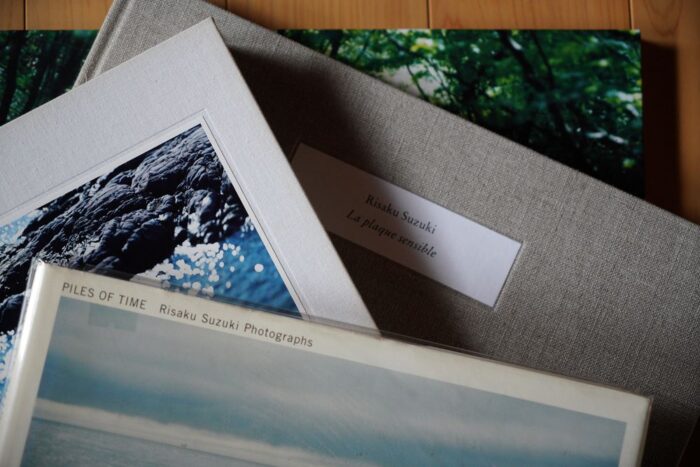

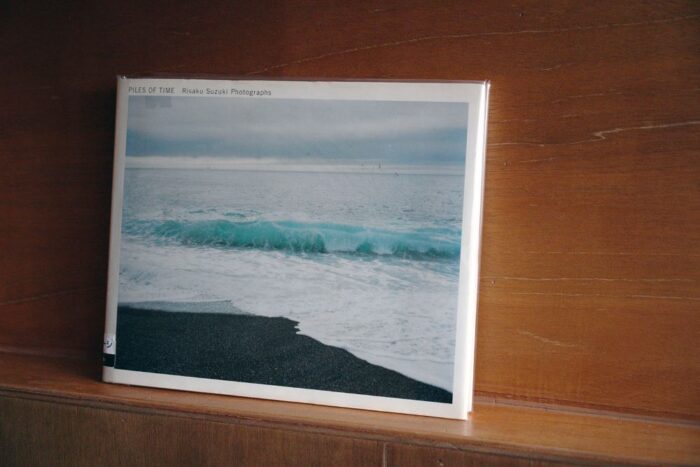

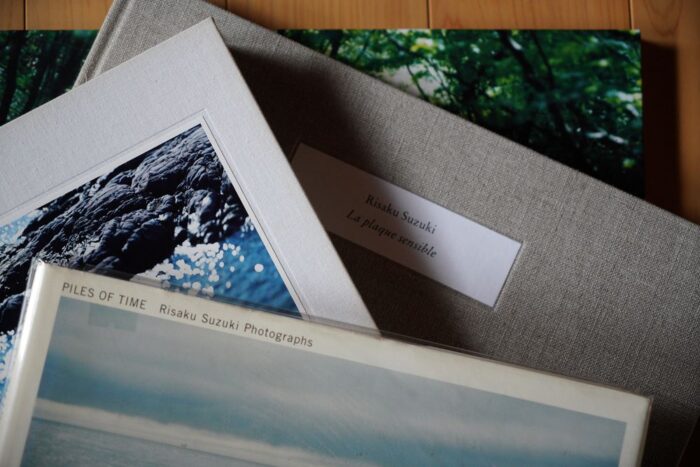

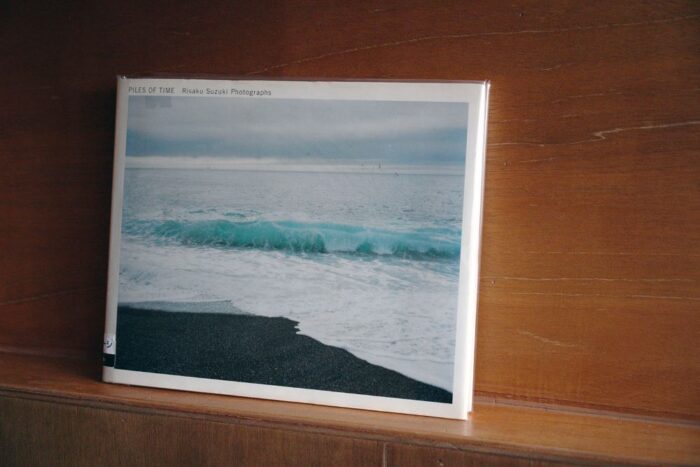

01.『PILES OF TIME』(光琳社/1999年)

まずは鈴木さんの代表作であり木村伊兵衛写真賞の対象作品でもある『PILES OF TIME』です。

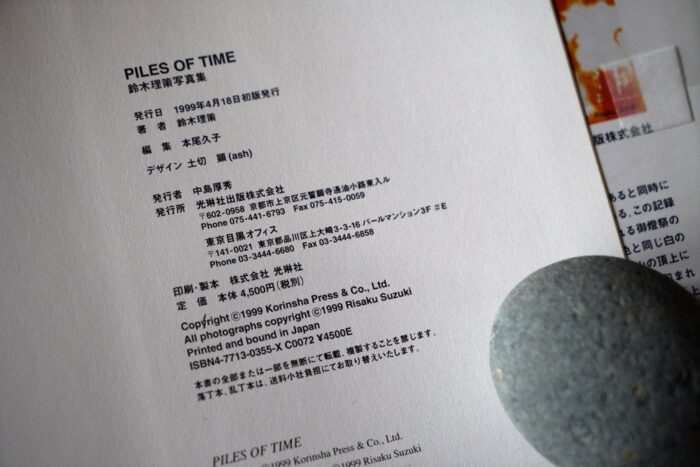

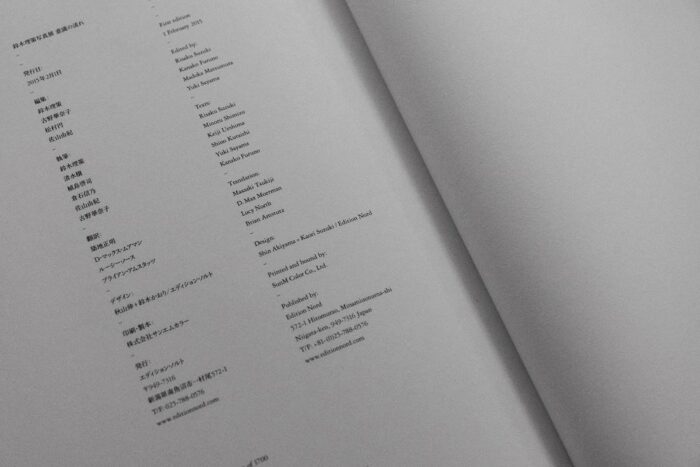

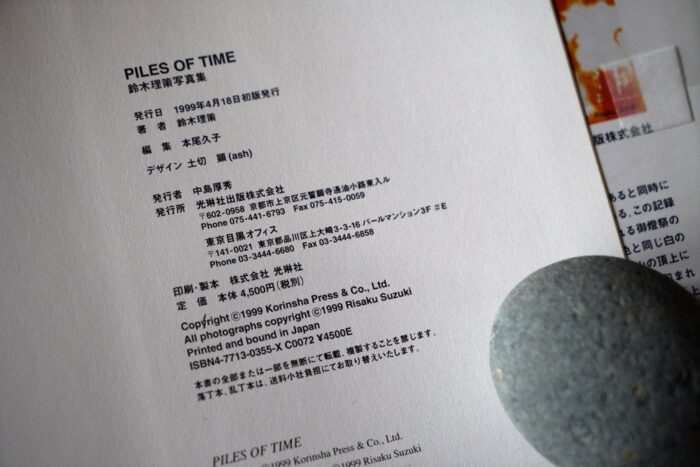

まずは奥付に書かれているものを整頓します。一つずつ挙げると「発行日」「著者」「編集者」「デザイナー」「発行者」「発行所」「印刷」「製本」「著作権」「ISBN」などの書籍に対する基本情報が掲載されています。私の場合、特に注目する項目は「発行日」「デザイナー」「印刷」「製本」についてです。

————

【発行日】

書籍の発行年月日を表示。初版、第二版など増刷されたものかどうかも分かります。

【デザイナー】

書籍のデザイナーが誰であるか。本づくりは著者とデザイナーと編集者と共同で作られるものですが、表紙から造本設計や本文レイアウトなど、その本の核となる部分はデザイナーが握っていると言えます。

【印刷・製本】

写真作品のプリントと同様、写真集にとって印刷の精度はより高度のものが求められます。

印刷用紙や方法も作品に対しての選別を怠ると本来の作品とは別物になってしまいます。

————

本書で私が特に注目した部分。それは「印刷・製本」です。

世の中に印刷所は数多くありますが光琳社は出版社でありながら自社印刷を可能とした出版社であったと分かります。私の手元にある光琳社の写真集で高橋恭司『Life Goes On』がありますが、同じく印刷は同社でした。今道子『MICHIKO KON』など美麗な黒の写真集もありますので、こちらも同じくなのか図書館で調べたいと思います。

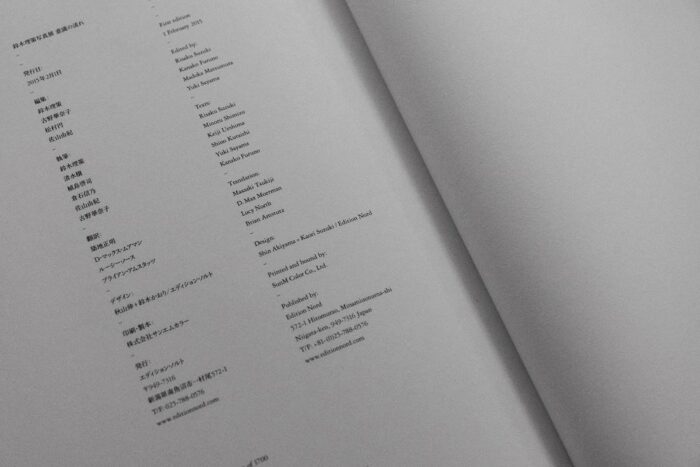

02. 『意識の流れ』(エディション・ノルト/2015年)

2015年に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館と東京オペラシティアートギャラリーにて開催された展覧会図録です。デザイナーは秋山伸さんと鈴木かおりさん。グラフィックデザイナーとしての活動と共に同名の出版レーベルとして活動されています。

edition.nord

https://editionnord.com/

写真家、アーティストのブックデザインも多く手掛けられており、上記HPでは書籍ごとに考えられた数々の造本設計、詳細を知ることができます。作品に対して細部にまで考え込まれた書籍の数々は一つずつの作品を考える重要性を示しています。2023年3月に京都dddギャラリーで開催された展覧会「エディション・ノルト|ファクトリーdddd:被包摂、絡合、派生物」/会場構成「秋山ブク|シチュエーションズ 7 番:京都 ddd ギャラリーの備品による(リンクURL https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/exhibition/detail.cgi?s_gallery_from_y=&s_gallery_from_m=&s_gallery_from_d=&s_gallery_to_y=&s_gallery_to_m=&s_gallery_to_d=&s_type=2&s_search=&s_keyword=&l=1&t=2&p=1&seq=00000818)」ではエディション・ノルトから発刊された書籍の数々と現場で行われるリソグラフでの実験も行われており、更新し続けるブックデザインの現場を見ることができました。

印刷所は「サンエムカラー」。私自身が写真集に興味を持ち始めた90年代。写真集を開き印刷所を確認すると「サンエムカラー」であることが多くありました。京都にて1984年に創業。特殊印刷、美術印刷を数多く手掛ける印刷会社です。本書においては雪をとらえたシリーズ「White」での白い紙に白をどう印刷するかという、作家にも問いかけるような技術を見ることができます。

株式会社サンエムカラー note

https://note.com/sunmcolor/

また、2024年の40周年を迎えるにあたり始められたnoteではPD(プリンティングディレクター)による読み応えのある記事が更新されていますので、こちらもぜひ読んでみてください。

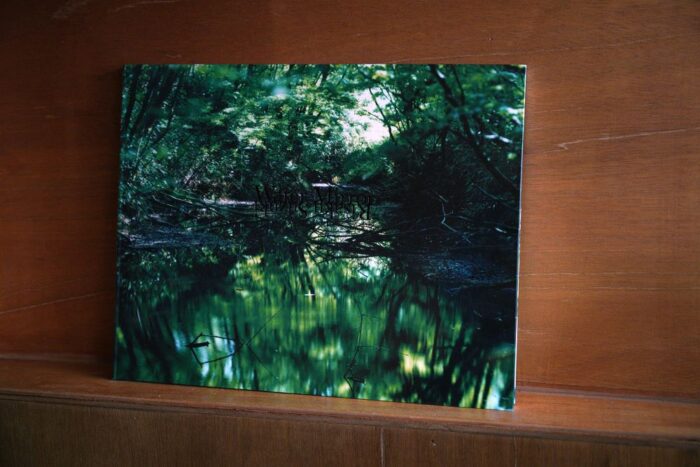

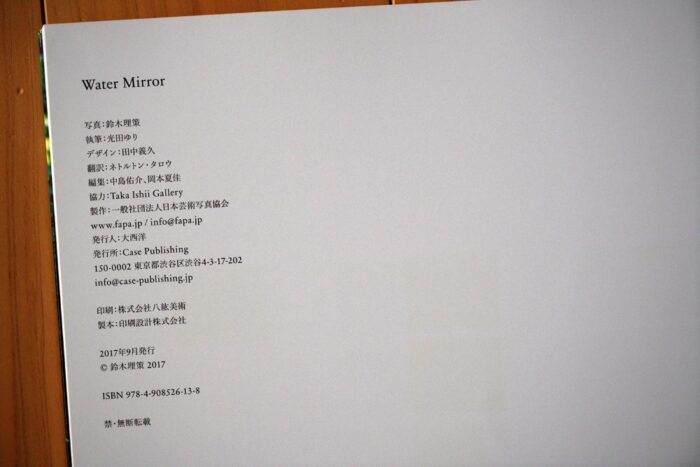

03. 『Water Mirror』(Case Publishing/2017年)

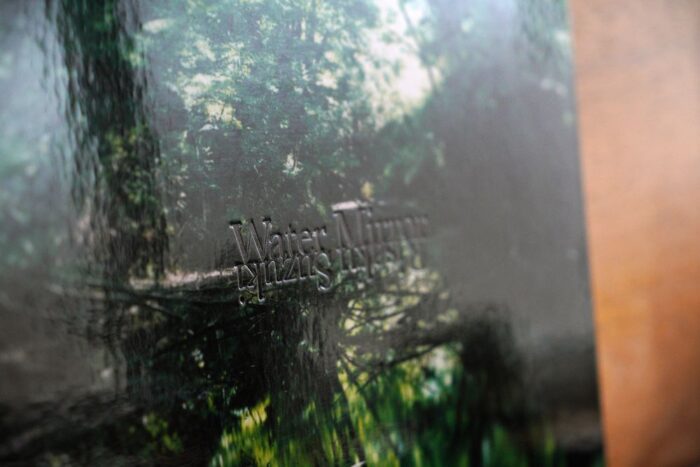

見るという行為自体に問いかける鈴木作品において写真術を用いること、その必要性を本作「Water Mirror」では特に感じます。撮影基礎の授業に散りばめられているエッセンス、その粒を結集したような作品であるとも思います。デザイナーは田中義久さん(Instagramアカウント:@yoshihisa_tanaka)。『点子』花代、沢渡朔、『沈黙の中身はすべて言葉だった』村越としや(共にCase Publishing)、など書籍でありながら物質としての存在感を示すような本作りであると感じています。本に対する物質性として「重さ」「厚さ」「手触り」など、本が見るだけではなく、手で触れて持つまでを含めた身体性を伴ったメディアであることを思い出させてくれます。

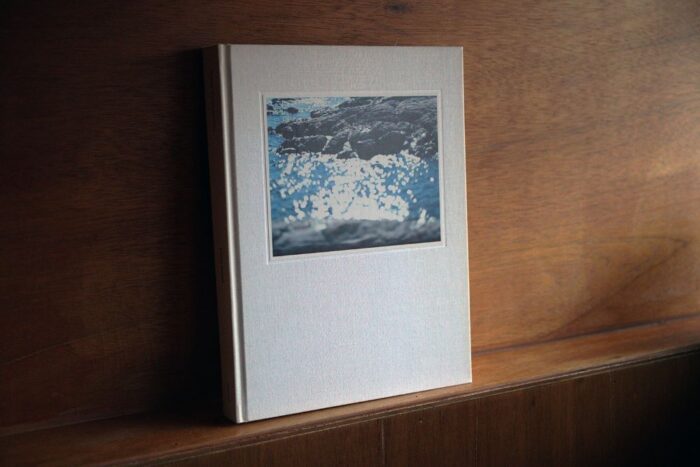

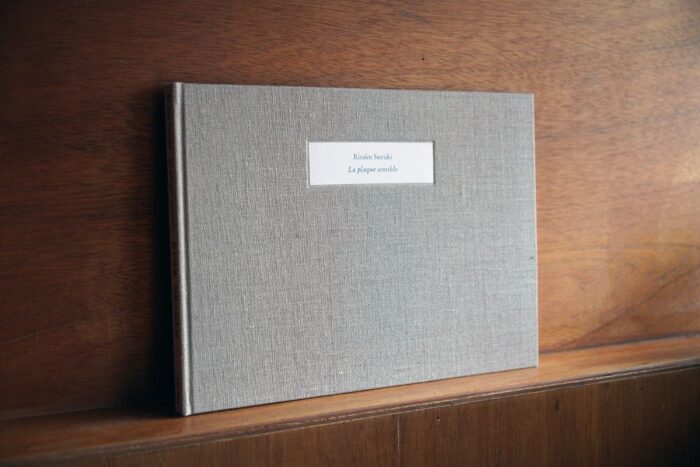

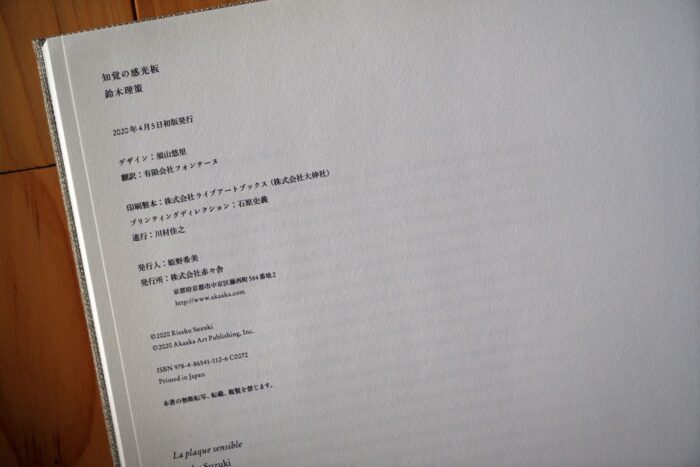

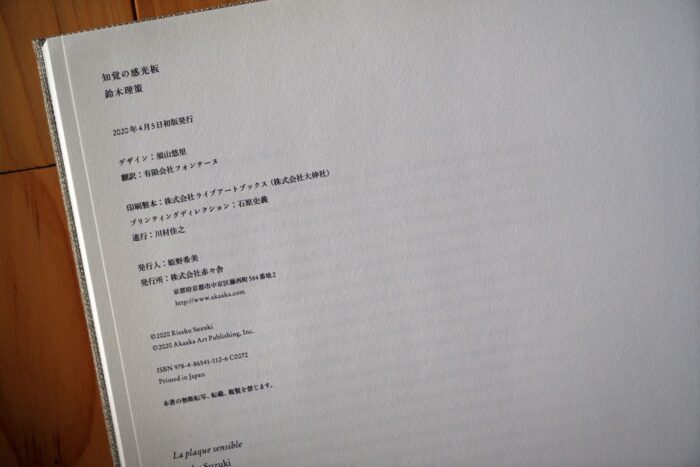

04. 『知覚の感光板』(赤々舎/2020年)

私たちには目があり、写真術を用いて目前について考えている。視覚に問いかける制作行為は写真以前の制作行為としての絵画につながる。現在を考える上で過去作られたものの重要性とそれ学習することを逃れることができないことを知る。見る行為に意志を持つことが、写真一枚ずつにどれだけ発見をもたらすかということを教えてくれます。

デザイナーは須山悠里さん。須山さんがデザインされた写真集は「写真がよく見える」。当然のことのように思えますが、前述した「写真を見る、考える」それに集中できるような、写真一枚ごとが連なりながらも独立する感覚が須山さんのデザインにはあると思います。表紙には写真は配さず文字情報も極限まで少なくされた上製本の一冊。本書を開いた後に集中させるような考えを感じます。

suyama design

https://suyama-d.com

上記のHPでは手掛けられたデザインの多くを見ることができます。ご自身で印刷物を作ることを考ている方は、写真の扱いのみならず、文字(フォント・サイズ・掲載方法)を慎重に配する必要性も考えるきっかけになるのではないでしょうか。

印刷・製本:LIVE ART BOOKS ライブアートブックス

Instagramアカウント:@liveartbooks

須山さんデザインの書籍で印刷所がライブアートブックスが選ばれていることが多いように感じています。そのデザインの根幹を支える印刷の技術。作家の作品を印刷物へと変換する際の細やかなフォローも多く耳にします。上記、Instagramにも作家やデザイナーとの仕事現場を多く見ることができます。

さて、「奥付」についてつらつらと書かせていただきました。本と言われてイメージするところは「表紙」「本文」となりそうですが、奥付一つで知ることや読み込めることが多くあることが少しでも伝わればと思っています。

写真集に関わらず、書店で気になった本があればまずは手に取り最初に奥付をみることが私にとっての本の読み方です。誰が関わったことによってこの一冊となったのか。初めて知ったデザイナーや編集者、印刷所。それに一歩踏み込んで調べてみる。その一歩によって知ることができる情報やイメージは数限りなくあるでしょう。

皆さんも是非気になった本の影の主役「奥付」をご覧になってみてください。

写真コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

さて、写真集や本に関するお話を続けたいと思いながら、今日は「奥付」について取り上げたいと思います。読み方は「おくづけ」です。皆さんが今後学習を進める上で大切な資料となる写真集。購入することも大切ですが、図書館や書店を活用しつつ見る目を養っていただければと思っています。

今回は鈴木理策さんの写真集を題材に奥付を見ていきましょう。

01.『PILES OF TIME』(光琳社/1999年)

まずは鈴木さんの代表作であり木村伊兵衛写真賞の対象作品でもある『PILES OF TIME』です。

▲『PILES OF TIME』の奥付

まずは奥付に書かれているものを整頓します。一つずつ挙げると「発行日」「著者」「編集者」「デザイナー」「発行者」「発行所」「印刷」「製本」「著作権」「ISBN」などの書籍に対する基本情報が掲載されています。私の場合、特に注目する項目は「発行日」「デザイナー」「印刷」「製本」についてです。

————

【発行日】

書籍の発行年月日を表示。初版、第二版など増刷されたものかどうかも分かります。

【デザイナー】

書籍のデザイナーが誰であるか。本づくりは著者とデザイナーと編集者と共同で作られるものですが、表紙から造本設計や本文レイアウトなど、その本の核となる部分はデザイナーが握っていると言えます。

【印刷・製本】

写真作品のプリントと同様、写真集にとって印刷の精度はより高度のものが求められます。

印刷用紙や方法も作品に対しての選別を怠ると本来の作品とは別物になってしまいます。

————

本書で私が特に注目した部分。それは「印刷・製本」です。

世の中に印刷所は数多くありますが光琳社は出版社でありながら自社印刷を可能とした出版社であったと分かります。私の手元にある光琳社の写真集で高橋恭司『Life Goes On』がありますが、同じく印刷は同社でした。今道子『MICHIKO KON』など美麗な黒の写真集もありますので、こちらも同じくなのか図書館で調べたいと思います。

02. 『意識の流れ』(エディション・ノルト/2015年)

▲『意識の流れ』の奥付

2015年に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館と東京オペラシティアートギャラリーにて開催された展覧会図録です。デザイナーは秋山伸さんと鈴木かおりさん。グラフィックデザイナーとしての活動と共に同名の出版レーベルとして活動されています。

edition.nord

https://editionnord.com/

写真家、アーティストのブックデザインも多く手掛けられており、上記HPでは書籍ごとに考えられた数々の造本設計、詳細を知ることができます。作品に対して細部にまで考え込まれた書籍の数々は一つずつの作品を考える重要性を示しています。2023年3月に京都dddギャラリーで開催された展覧会「エディション・ノルト|ファクトリーdddd:被包摂、絡合、派生物」/会場構成「秋山ブク|シチュエーションズ 7 番:京都 ddd ギャラリーの備品による(リンクURL https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/exhibition/detail.cgi?s_gallery_from_y=&s_gallery_from_m=&s_gallery_from_d=&s_gallery_to_y=&s_gallery_to_m=&s_gallery_to_d=&s_type=2&s_search=&s_keyword=&l=1&t=2&p=1&seq=00000818)」ではエディション・ノルトから発刊された書籍の数々と現場で行われるリソグラフでの実験も行われており、更新し続けるブックデザインの現場を見ることができました。

印刷所は「サンエムカラー」。私自身が写真集に興味を持ち始めた90年代。写真集を開き印刷所を確認すると「サンエムカラー」であることが多くありました。京都にて1984年に創業。特殊印刷、美術印刷を数多く手掛ける印刷会社です。本書においては雪をとらえたシリーズ「White」での白い紙に白をどう印刷するかという、作家にも問いかけるような技術を見ることができます。

株式会社サンエムカラー note

https://note.com/sunmcolor/

また、2024年の40周年を迎えるにあたり始められたnoteではPD(プリンティングディレクター)による読み応えのある記事が更新されていますので、こちらもぜひ読んでみてください。

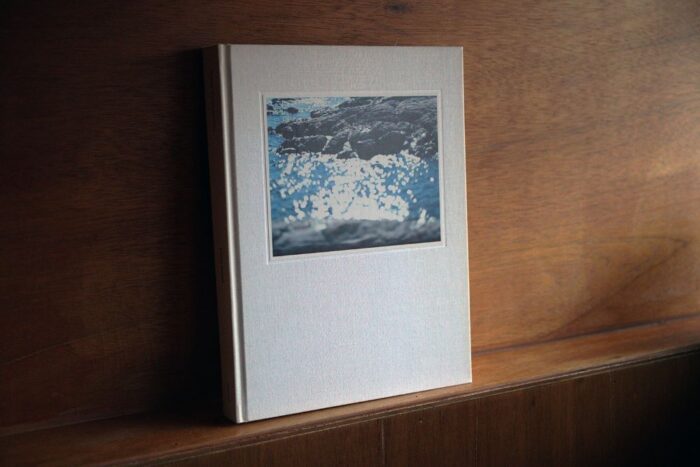

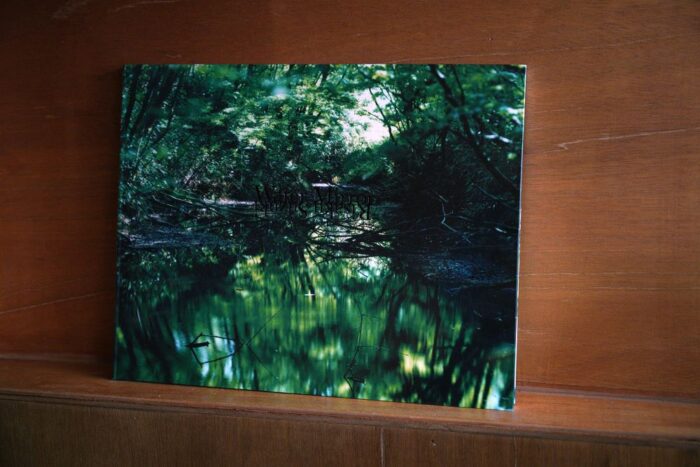

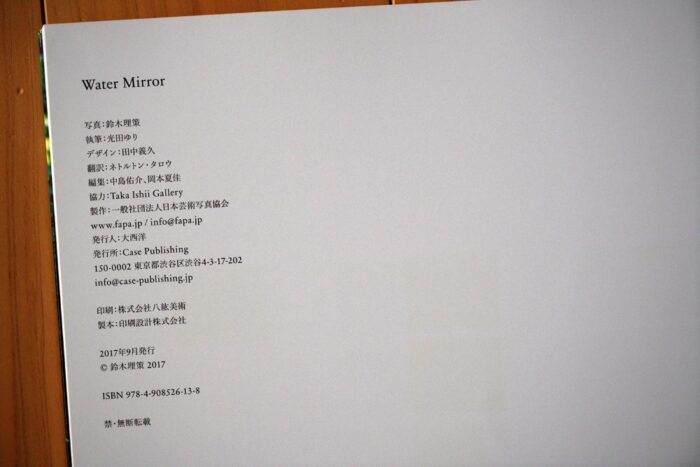

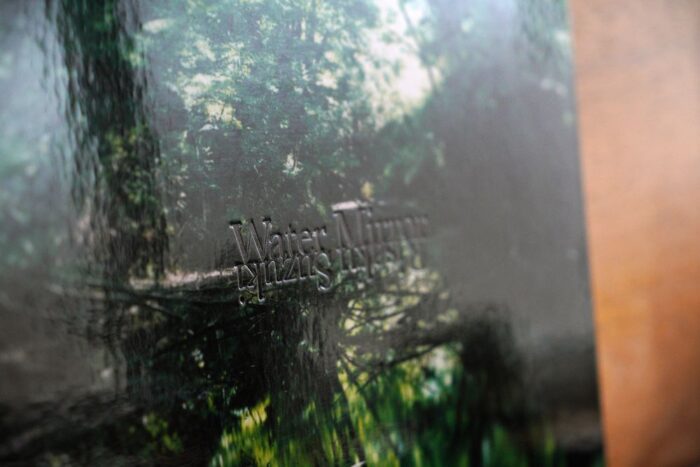

03. 『Water Mirror』(Case Publishing/2017年)

▲『Water Mirror』の奥付

見るという行為自体に問いかける鈴木作品において写真術を用いること、その必要性を本作「Water Mirror」では特に感じます。撮影基礎の授業に散りばめられているエッセンス、その粒を結集したような作品であるとも思います。デザイナーは田中義久さん(Instagramアカウント:@yoshihisa_tanaka)。『点子』花代、沢渡朔、『沈黙の中身はすべて言葉だった』村越としや(共にCase Publishing)、など書籍でありながら物質としての存在感を示すような本作りであると感じています。本に対する物質性として「重さ」「厚さ」「手触り」など、本が見るだけではなく、手で触れて持つまでを含めた身体性を伴ったメディアであることを思い出させてくれます。

▲水面に映り込む様子を体現するような鏡面性を保つ表紙。

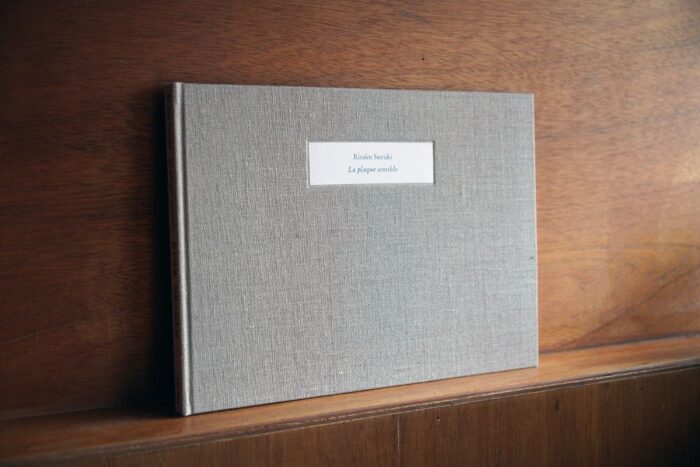

04. 『知覚の感光板』(赤々舎/2020年)

▲『知覚の感光板』の奥付

私たちには目があり、写真術を用いて目前について考えている。視覚に問いかける制作行為は写真以前の制作行為としての絵画につながる。現在を考える上で過去作られたものの重要性とそれ学習することを逃れることができないことを知る。見る行為に意志を持つことが、写真一枚ずつにどれだけ発見をもたらすかということを教えてくれます。

デザイナーは須山悠里さん。須山さんがデザインされた写真集は「写真がよく見える」。当然のことのように思えますが、前述した「写真を見る、考える」それに集中できるような、写真一枚ごとが連なりながらも独立する感覚が須山さんのデザインにはあると思います。表紙には写真は配さず文字情報も極限まで少なくされた上製本の一冊。本書を開いた後に集中させるような考えを感じます。

suyama design

https://suyama-d.com

上記のHPでは手掛けられたデザインの多くを見ることができます。ご自身で印刷物を作ることを考ている方は、写真の扱いのみならず、文字(フォント・サイズ・掲載方法)を慎重に配する必要性も考えるきっかけになるのではないでしょうか。

印刷・製本:LIVE ART BOOKS ライブアートブックス

Instagramアカウント:@liveartbooks

須山さんデザインの書籍で印刷所がライブアートブックスが選ばれていることが多いように感じています。そのデザインの根幹を支える印刷の技術。作家の作品を印刷物へと変換する際の細やかなフォローも多く耳にします。上記、Instagramにも作家やデザイナーとの仕事現場を多く見ることができます。

さて、「奥付」についてつらつらと書かせていただきました。本と言われてイメージするところは「表紙」「本文」となりそうですが、奥付一つで知ることや読み込めることが多くあることが少しでも伝わればと思っています。

写真集に関わらず、書店で気になった本があればまずは手に取り最初に奥付をみることが私にとっての本の読み方です。誰が関わったことによってこの一冊となったのか。初めて知ったデザイナーや編集者、印刷所。それに一歩踏み込んで調べてみる。その一歩によって知ることができる情報やイメージは数限りなくあるでしょう。

皆さんも是非気になった本の影の主役「奥付」をご覧になってみてください。

写真コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

写真コース

2024年04月03日

【写真コース】学生が協働で取り組む作品展示 卒業制作展レポート

みなさんこんにちは。通信写真コースの片岡です。本日は先日盛況のうちに終了した、卒業・修了展を搬入日を中心にお届けします。 普段は遠隔(オンライン/リアルタイム)…

-

写真コース

2024年06月28日

【写真コース】在学生卒業生の活躍2023-2 KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review Fujifilm Award 2024受賞

みなさんこんにちは。写真コースの勝又公仁彦です。今年も早くも半年が過ぎようとしています。京都は蒸し暑さと梅雨の曇り空の日々が続いています。そんな中、写真コース…

-

写真コース

2023年10月05日

【写真コース】写真における創造力を身につける基礎を学ぶ

こんにちは。写真コース教員の河田憲政です。暑さが和らいできましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 今回は先月京都で開催された1年次スクーリング科目の中から…