書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】特別講義in藤井有鄰館「Input – 過去/現在/未来を見つめる」

2024年07月25日

【書画コース】特別講義in藤井有鄰館「Input – 過去/現在/未来を見つめる」

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。

今回は7/7に京都岡崎にございます藤井斉成会有鄰館様にご協力頂き、特別講義を行いました。

当日は気温が35℃近くあり、日差しがジリジリと焼き付ける真夏日でした。

当日は気温が35℃近くあり、日差しがジリジリと焼き付ける真夏日でした。

獅子二体に出迎えられ、八角堂がそびえる館の中に入っていきます。

※館内は撮影禁止のため、作品写真がございません。ぜひ来館して実物を御覧ください。

― 藤井有鄰館とは

滋賀県出身の実業家 藤井善助(1873~1943)が収集した中国の美術工芸品を展示し、あわせて学術資料として保存するために建設された私設美術館です。外観屋上には中国から移築された八角堂がのり、内部も陳列室の折上格天井の各格間に東洋風の模様の布が張られ、陳列ケースも中国風の意匠になっています。

この建物は、近代的な民間美術館では現存最古の建築遺構であり、また意匠的にも特色があるため京都市登録有形文化財に登録されました。

― 特別講義「中国古代と神話の見つめ方」大島啓輔先生

ビックリするような収蔵品に惹かれながら、まずは地下の講演室にて名誉館長 藤井善三郎先生から館の由縁をご解説いただきました。館名は論語の「徳は孤ならず必ず鄰あり」から名付けられ、創設者の善助が危機感を感じ、失われていく文物を救い、日本と中国との文化的な架け橋になろうとしていた想いなどを力説いただきました。

ビックリするような収蔵品に惹かれながら、まずは地下の講演室にて名誉館長 藤井善三郎先生から館の由縁をご解説いただきました。館名は論語の「徳は孤ならず必ず鄰あり」から名付けられ、創設者の善助が危機感を感じ、失われていく文物を救い、日本と中国との文化的な架け橋になろうとしていた想いなどを力説いただきました。

激動の時代に連綿と受け継がれてきた文化財を守ろうとした方々がいらしたからこそ、私達がこうして学び、自らの糧と成せることに感謝と敬意を抱きました。

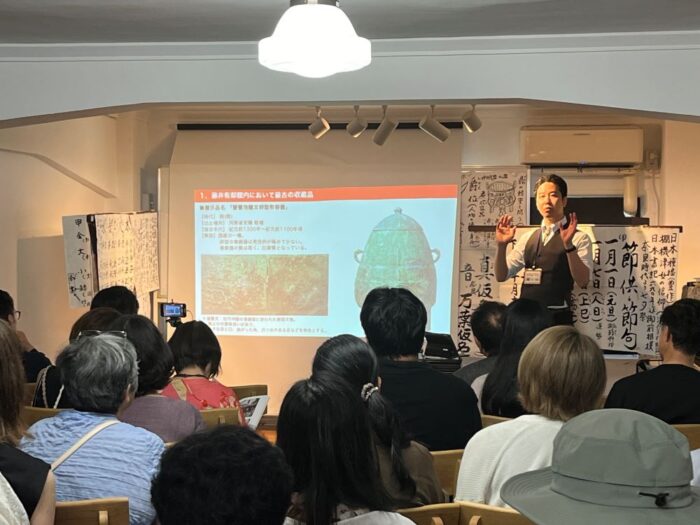

続いて、特別講義「中国古代と神話の見つめ方」と題し、学芸員の大島啓輔先生よりご解説いただきました。先生は中国古代神話がご専門で、特に夏王朝・殷王朝を中心に研究されています。

続いて、特別講義「中国古代と神話の見つめ方」と題し、学芸員の大島啓輔先生よりご解説いただきました。先生は中国古代神話がご専門で、特に夏王朝・殷王朝を中心に研究されています。

― 神話=古い時代の説話?

まずは、藤井有鄰館においての最古の収蔵品 《饕餮虺龍文卵型形容器》についてのお話。

まずは、藤井有鄰館においての最古の収蔵品 《饕餮虺龍文卵型形容器》についてのお話。

こちらはお酒を入れる器で使用されており、中でも卵型かつ殷墟からの発掘例が極めて少なく、青銅器の質が高く白銅質となっているのが特徴です。

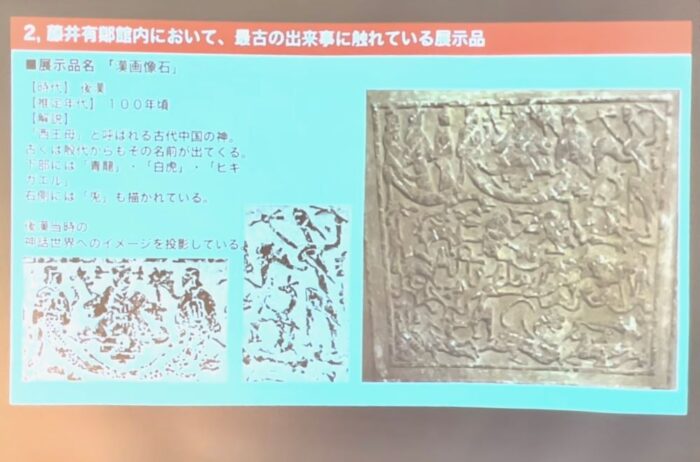

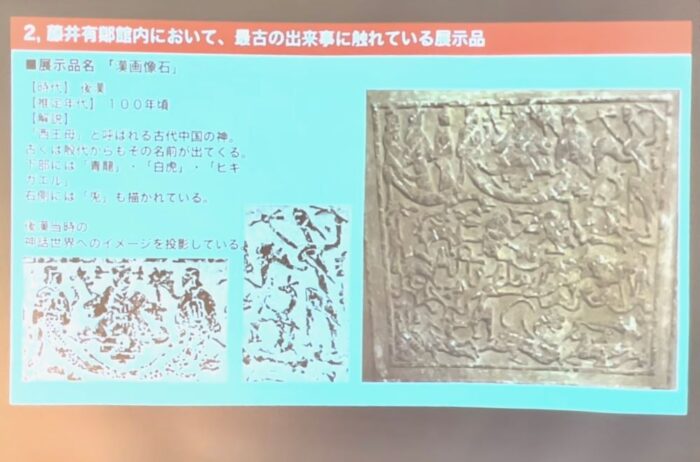

次に最古の出来事に触れている収蔵品《漢画像石》です。

次に最古の出来事に触れている収蔵品《漢画像石》です。

こちらは、後漢当時の神話世界へのイメージを投影した造形となっており、古代中国の神 西王母は、古くは殷代から名前が確認できるとのこと。

画像石をよく見ていくとウサギの像が見られ、中国では古くから薬をついて作っているとされて来ましたが、日本では「つく」という行為と「満月=もちづき」から「餅つき」と結び付けられたなどの豆知識もいただきました。

では、書画コースでも耳にしたことのある西王母を糸口に神話について深掘りをしていきます。

東周時代以降の「山海経」では崑崙の丘に住み、半人半神の姿で描写されていますが、更に時代が下ると人間に近い姿で描写されるようになります。これは、人間が語り継ぐ中で人間的形象へと認識されるように変化していったと考えられています。

さらに、漢代にターニングポイントを迎え、陰陽五行説・神仙思想と結びついたことで、西王母(女神)と東王父(男神)の2神に分けられ、不老不死の支配者という性格づけがなされました。

つまり、同じ神様でも時代ごとの思想を取り込みながら変化しているため、注意が必要であるとのことでした。

人間が創った話であるがゆえの現象であることがわかりますね。神話の面白さとも言えます。

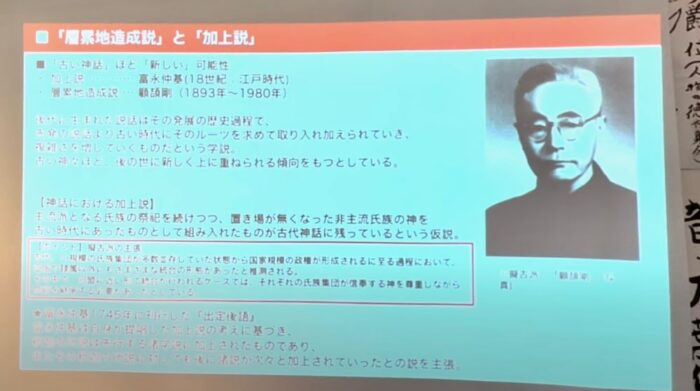

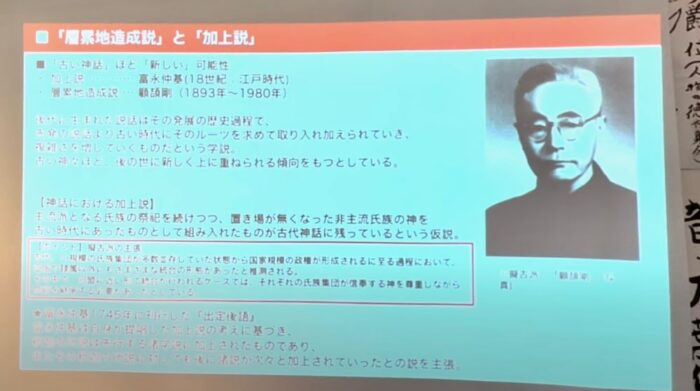

― 「古い神話」ほど「新しい」可能性

大島先生のトークもより熱をおびてきたところで、次に神話研究の根っこの解説を頂きました。

江戸時代の思想史家の冨永仲基は「加上説」を歴史学者の顧頡剛は「層累地造成説」を唱え、主流種族が取り込んだ古い種族との同化を計るため、古い神として創造したのではないかと言及。

江戸時代の思想史家の冨永仲基は「加上説」を歴史学者の顧頡剛は「層累地造成説」を唱え、主流種族が取り込んだ古い種族との同化を計るため、古い神として創造したのではないかと言及。

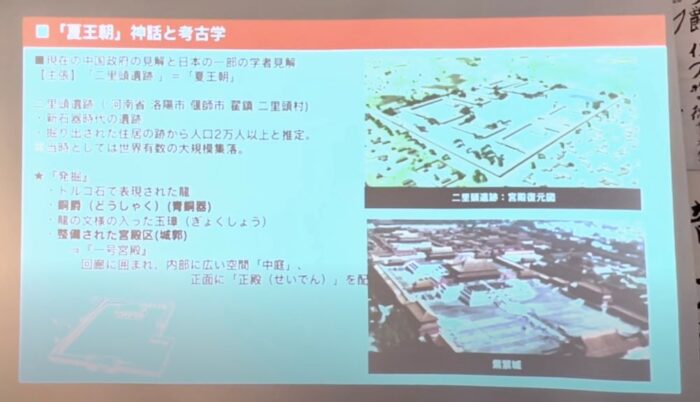

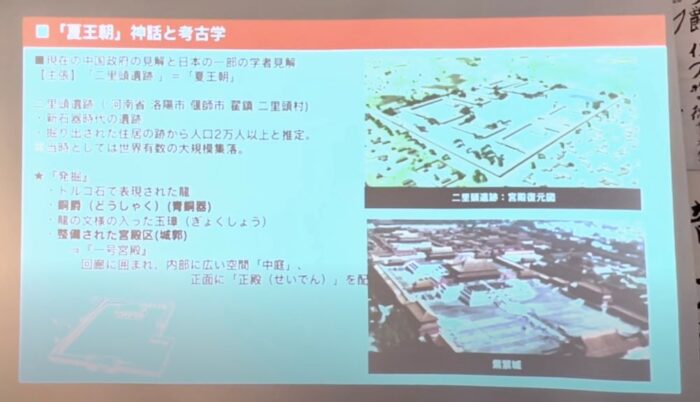

そして本題は、注目を集めていた夏王朝についての先生の見解を伺いました。

そして本題は、注目を集めていた夏王朝についての先生の見解を伺いました。

夏王朝は、殷より先立って成立したと史書に記される中国最古の王朝とされています。

その拠点と考えられる河南省洛陽市にある二里頭遺跡は、発掘された住居跡から人口2万人と推定、青銅器や整備された城郭や正殿などを有する世界有数の大規模集落でした。

紫禁城と同じ構造になっているため、後の宮殿の原型になったのではないかと考えられているとのこと。

ここで先生は、支配地域や文化圏の差異や周代以降に成立する官職の存在、両王朝の系譜の類似性、文字が無いなどのことから、現時点では夏王朝は存在せず、王朝の萌芽期として二里頭村を定義することは可能ではないかと仮説を提言されました。

大島先生の熱い解説とユーモアを交えた流れるトークに、学生の皆さんは熱心にメモを取られていました。

講義を終えて、続いてはギャラリートークに進みました。

館内は仏像・青銅器・古印・書・絵画をはじめ、乾隆帝の衣服や北宋の黄庭堅《李太白憶旧遊詩》(模本/国宝展の際に実物が展示される)など貴重な名品を見ることができました。

中にはTW科目にも出てくる三体石経、王鐸の書も展示されており桐生先生に解説いただきました。

個人的に興味をそそられたのは、科挙で使われた四書五経を書き写したカンニング用の服《夾帯衣裳》でした。綿の服に細い筆できっちりと書かれた文字からは、受験生の強い執念や緊張感が感じられ、圧倒的な存在感を放っていました。

渡邊先生は「実用目的で作られたものが結果的に、興味深く鑑賞できる品になっているというところが重要だと感じています。」

松岡は「現代美術の作品として十分な強度とクオリティ、作品のエネルギーがありますね。」と二人とも唸らされる一品でした。

大島先生と桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。

今回の特別講義も本当に熱い特別講義になりました!!

参加者の皆様が真剣に作品から学び取ろうとする姿勢はとても美しかったです。

やはり実物を前にし、アンテナを研ぎ澄ませて吸収する時間、肌感覚で得たものは大切だなと改めて感じました。

創作や学習の意欲も湧き上がってきたのではないでしょうか。

私は早く描きたくて、ウズウズしていました!

今後もぜひ様々な展覧会で実物と対峙して入力する機会を増やしてみてください。

・・❁・こぼれ話 ・❁・・

「この容器が「豆」の字の原型なんですよ」

「あの作品の印にこのあたりのデザインがあってるかも」

「フォルムや空間の取り方、造形力が時代によって違いますね」

コレクションを拝見しながら、口々につぶやく渡邊先生と松岡。

それぞれの専門的な視点から鑑賞し、共有することでより深い学びや新たな創作のきっかけになります。

これからもぜひair-Uコミュニティを通じて、ご覧になられた作品の感想や制作のアイデア、悩みなどをシェアしながら学友たちと楽しい学びの環境を創っていきましょう!!

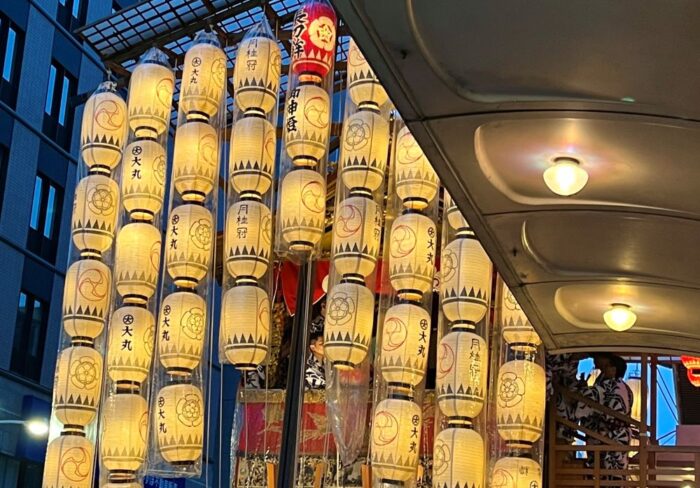

最後に、京都は祇園祭で大賑わいです。皆様のお住いの地域の風物詩などもぜひ教えてください。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

今回は7/7に京都岡崎にございます藤井斉成会有鄰館様にご協力頂き、特別講義を行いました。

当日は気温が35℃近くあり、日差しがジリジリと焼き付ける真夏日でした。

当日は気温が35℃近くあり、日差しがジリジリと焼き付ける真夏日でした。獅子二体に出迎えられ、八角堂がそびえる館の中に入っていきます。

※館内は撮影禁止のため、作品写真がございません。ぜひ来館して実物を御覧ください。

― 藤井有鄰館とは

滋賀県出身の実業家 藤井善助(1873~1943)が収集した中国の美術工芸品を展示し、あわせて学術資料として保存するために建設された私設美術館です。外観屋上には中国から移築された八角堂がのり、内部も陳列室の折上格天井の各格間に東洋風の模様の布が張られ、陳列ケースも中国風の意匠になっています。

この建物は、近代的な民間美術館では現存最古の建築遺構であり、また意匠的にも特色があるため京都市登録有形文化財に登録されました。

― 特別講義「中国古代と神話の見つめ方」大島啓輔先生

ビックリするような収蔵品に惹かれながら、まずは地下の講演室にて名誉館長 藤井善三郎先生から館の由縁をご解説いただきました。館名は論語の「徳は孤ならず必ず鄰あり」から名付けられ、創設者の善助が危機感を感じ、失われていく文物を救い、日本と中国との文化的な架け橋になろうとしていた想いなどを力説いただきました。

ビックリするような収蔵品に惹かれながら、まずは地下の講演室にて名誉館長 藤井善三郎先生から館の由縁をご解説いただきました。館名は論語の「徳は孤ならず必ず鄰あり」から名付けられ、創設者の善助が危機感を感じ、失われていく文物を救い、日本と中国との文化的な架け橋になろうとしていた想いなどを力説いただきました。激動の時代に連綿と受け継がれてきた文化財を守ろうとした方々がいらしたからこそ、私達がこうして学び、自らの糧と成せることに感謝と敬意を抱きました。

続いて、特別講義「中国古代と神話の見つめ方」と題し、学芸員の大島啓輔先生よりご解説いただきました。先生は中国古代神話がご専門で、特に夏王朝・殷王朝を中心に研究されています。

続いて、特別講義「中国古代と神話の見つめ方」と題し、学芸員の大島啓輔先生よりご解説いただきました。先生は中国古代神話がご専門で、特に夏王朝・殷王朝を中心に研究されています。― 神話=古い時代の説話?

まずは、藤井有鄰館においての最古の収蔵品 《饕餮虺龍文卵型形容器》についてのお話。

まずは、藤井有鄰館においての最古の収蔵品 《饕餮虺龍文卵型形容器》についてのお話。こちらはお酒を入れる器で使用されており、中でも卵型かつ殷墟からの発掘例が極めて少なく、青銅器の質が高く白銅質となっているのが特徴です。

次に最古の出来事に触れている収蔵品《漢画像石》です。

次に最古の出来事に触れている収蔵品《漢画像石》です。こちらは、後漢当時の神話世界へのイメージを投影した造形となっており、古代中国の神 西王母は、古くは殷代から名前が確認できるとのこと。

画像石をよく見ていくとウサギの像が見られ、中国では古くから薬をついて作っているとされて来ましたが、日本では「つく」という行為と「満月=もちづき」から「餅つき」と結び付けられたなどの豆知識もいただきました。

では、書画コースでも耳にしたことのある西王母を糸口に神話について深掘りをしていきます。

東周時代以降の「山海経」では崑崙の丘に住み、半人半神の姿で描写されていますが、更に時代が下ると人間に近い姿で描写されるようになります。これは、人間が語り継ぐ中で人間的形象へと認識されるように変化していったと考えられています。

さらに、漢代にターニングポイントを迎え、陰陽五行説・神仙思想と結びついたことで、西王母(女神)と東王父(男神)の2神に分けられ、不老不死の支配者という性格づけがなされました。

つまり、同じ神様でも時代ごとの思想を取り込みながら変化しているため、注意が必要であるとのことでした。

人間が創った話であるがゆえの現象であることがわかりますね。神話の面白さとも言えます。

― 「古い神話」ほど「新しい」可能性

大島先生のトークもより熱をおびてきたところで、次に神話研究の根っこの解説を頂きました。

江戸時代の思想史家の冨永仲基は「加上説」を歴史学者の顧頡剛は「層累地造成説」を唱え、主流種族が取り込んだ古い種族との同化を計るため、古い神として創造したのではないかと言及。

江戸時代の思想史家の冨永仲基は「加上説」を歴史学者の顧頡剛は「層累地造成説」を唱え、主流種族が取り込んだ古い種族との同化を計るため、古い神として創造したのではないかと言及。 そして本題は、注目を集めていた夏王朝についての先生の見解を伺いました。

そして本題は、注目を集めていた夏王朝についての先生の見解を伺いました。夏王朝は、殷より先立って成立したと史書に記される中国最古の王朝とされています。

その拠点と考えられる河南省洛陽市にある二里頭遺跡は、発掘された住居跡から人口2万人と推定、青銅器や整備された城郭や正殿などを有する世界有数の大規模集落でした。

紫禁城と同じ構造になっているため、後の宮殿の原型になったのではないかと考えられているとのこと。

ここで先生は、支配地域や文化圏の差異や周代以降に成立する官職の存在、両王朝の系譜の類似性、文字が無いなどのことから、現時点では夏王朝は存在せず、王朝の萌芽期として二里頭村を定義することは可能ではないかと仮説を提言されました。

大島先生の熱い解説とユーモアを交えた流れるトークに、学生の皆さんは熱心にメモを取られていました。

講義を終えて、続いてはギャラリートークに進みました。

館内は仏像・青銅器・古印・書・絵画をはじめ、乾隆帝の衣服や北宋の黄庭堅《李太白憶旧遊詩》(模本/国宝展の際に実物が展示される)など貴重な名品を見ることができました。

中にはTW科目にも出てくる三体石経、王鐸の書も展示されており桐生先生に解説いただきました。

個人的に興味をそそられたのは、科挙で使われた四書五経を書き写したカンニング用の服《夾帯衣裳》でした。綿の服に細い筆できっちりと書かれた文字からは、受験生の強い執念や緊張感が感じられ、圧倒的な存在感を放っていました。

渡邊先生は「実用目的で作られたものが結果的に、興味深く鑑賞できる品になっているというところが重要だと感じています。」

松岡は「現代美術の作品として十分な強度とクオリティ、作品のエネルギーがありますね。」と二人とも唸らされる一品でした。

大島先生と桐生先生・塩見先生のお話を交えたギャラリートークは盛り上がり、学生の皆様の目も輝き充実した時間でした。

今回の特別講義も本当に熱い特別講義になりました!!

参加者の皆様が真剣に作品から学び取ろうとする姿勢はとても美しかったです。

やはり実物を前にし、アンテナを研ぎ澄ませて吸収する時間、肌感覚で得たものは大切だなと改めて感じました。

創作や学習の意欲も湧き上がってきたのではないでしょうか。

私は早く描きたくて、ウズウズしていました!

今後もぜひ様々な展覧会で実物と対峙して入力する機会を増やしてみてください。

・・❁・こぼれ話 ・❁・・

「この容器が「豆」の字の原型なんですよ」

「あの作品の印にこのあたりのデザインがあってるかも」

「フォルムや空間の取り方、造形力が時代によって違いますね」

コレクションを拝見しながら、口々につぶやく渡邊先生と松岡。

それぞれの専門的な視点から鑑賞し、共有することでより深い学びや新たな創作のきっかけになります。

これからもぜひair-Uコミュニティを通じて、ご覧になられた作品の感想や制作のアイデア、悩みなどをシェアしながら学友たちと楽しい学びの環境を創っていきましょう!!

最後に、京都は祇園祭で大賑わいです。皆様のお住いの地域の風物詩などもぜひ教えてください。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2023年09月28日

【書画コース】「墨流し」をやってみよう!

9月下旬にも関わらず、暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。本日は、自宅で簡単にできる「墨流し」の方法をご紹介していきたいと思います。 本…

-

書画コース

2022年09月22日

【書画コース】文房四宝、墨を訪ねて

書画に欠かせない文房四宝である筆、紙、硯そして、墨。この夏、書画コースの桐生先生と古都奈良にある老舗墨屋・古梅園を訪れた日のことを綴ります。担当は書画研究室の奥…

-

書画コース

2024年03月01日

【書画コース】なぜ「古典」を学ぶの?

今年度も残りわずかとなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。年度の切り替わりというのは仕事が増えるもので、私も普段よりは慌ただしい日々を送っています。…