書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】なぜ「古典」を学ぶの?

2024年03月01日

【書画コース】なぜ「古典」を学ぶの?

今年度も残りわずかとなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。年度の切り替わりというのは仕事が増えるもので、私も普段よりは慌ただしい日々を送っています。

そうした中で、私が密かな楽しみ(癒し?)としているのは、現代書家たちの書道観についての文章を読むことです。今回は、そこで出会った印象的なことばから、「なぜ「古典」を学ぶのか」について考えてみたいと思います。

本日の担当は、書画研究室の前川です。

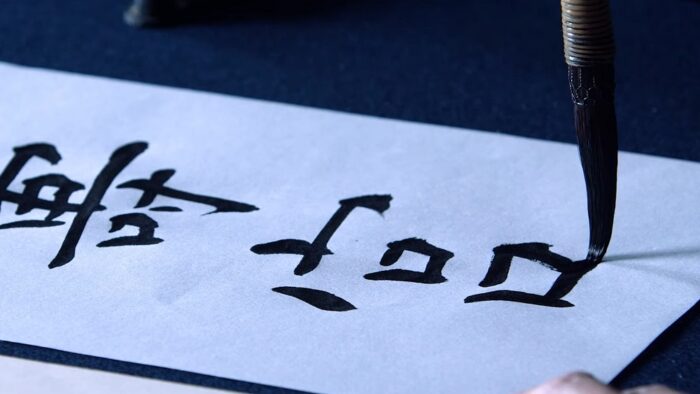

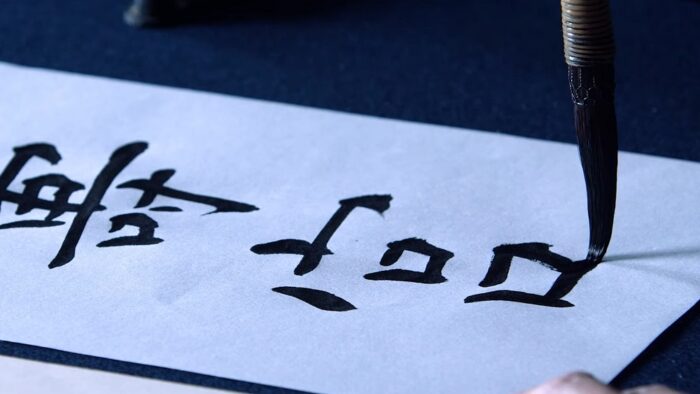

まず、書を学ぶ上で、欠かせないのが古典です。そして、古典を学ぶ方法として一般的なのが「臨書」です。古典や臨書については、以前の書画コースのブログでも紹介していますので、ご覧ください。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=114369

以前のブログにもありますが、「古典」は「先人の優れた筆跡」のことで、「臨書」は「古典を見てそれを写し書くこと」をいいます。書画コースにおいても、スクーリング科目やテキスト科目で臨書が課題となっています。

では、書を書こうとするとき、なぜ「古典」を学ぶ必要があるのでしょうか。 今回は、昭和時代に活躍した書家の一人である松井如流(1900-1988)のことばを紹介しながら、考えてみたいと思います。

まずは、松井如流について簡単に紹介します。如流は、日本芸術院賞を受賞した書家で、少字数による作品を数多く遺しています。

大正12年に関東大震災に遭遇したことにより、「財産などの物質的なものは如何にも無力なもので、どうしても精神的なものというか、少しでもいい字が書けるようになったら、その方が幸福かしらんと思って、書道をやってみようという気になった」[1]と、書を志すようになりました。そして、吉田苞竹に師事し、戦前・戦後を通して多くの展覧会で活躍しました。

また、戦後には西川寧と書道雑誌『書品』(東洋書道会刊行)の編集を務め、加えて大東文化大学で教鞭を執るなど、書道史研究家、教育者としても活躍し、さらには拓本蒐集家としての顔も併せ持っていました。

◎松井如流にとっての「古典」、「臨書」とは? ここでは、如流のことばから、古典や書に対する考え方を探っていきたいと思います。

如流は、古典について次のように語っています。

古法帖を手にして思うことは、昔から名人といわれる人の書というものは、なんというのか、どこかきびしい境地を持つているもので(昔でも、もちろん皆がみな書は旨いとはいえないだろうが、それは自然淘汰されていいものだけが残つているわけだが)、これを味わう。それに教えられる。(中略)古人を師とし、友としてゆくところに、無限の味いがあるといつていいだろう。古人の書には、思いがけないよい形、香りの高い線のひらめきを発見したりするものだ。それを感じとつた時の喜びはまた格別の気がする。[2]

如流にとって古典は、形や線といった書を書く上で重要な要素を深めていくために重要なものであったことがわかります。そして、古典から新たな発見をすることを心から楽しんでいた様子がこの文章からは伝わってきます。

古典を学ぶことを重視していた如流は、古典を学ばずに「自分勝手な字を書く方がよいのではないか」[3]ということについても言及しています。これに対して、「それは違がつていると真向から反対し得ない一面の真理を持つている」としながらも、臨書は「畑地に肥料を施すことと同じであつて、自己の栄養を豊富にする方法」であるとし、臨書をしないと「いつかしら、作物がしぼんで、旨味のないものになる危険が多分にある」と述べています[4]。ここから、如流にとっての臨書とは、様々な古典の表現方法を身に着け、自身の書表現の幅を広げていくための重要な行為であったと考えられます。

一方で如流は、作品制作の際に、古典をそのまま写し取ったような表現をすることは好みませんでした。

如流は、臨書について次のようにも述べています。

臨書というものは、単に古法帖の文字の型を学ぶだけではない。文字の美しさというものは、まず型の整つていることは第一条件とはいえ、その型だけを習得したところで、それでは物真似の範囲を出ることが出来ない。(中略)紙の上に流れていくリズムそのものは、われわれ現代人の呼吸でなければならぬ。[5]

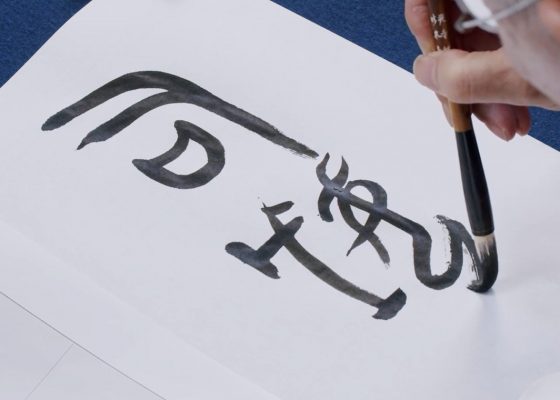

如流の作品を見てみると、古典に立脚しながらも、墨の潤渇や運筆のリズムなどにオリジナリティが加味されていることに気づかされます。このように、古典をそのままコピーしたような表現を目指すのではなく、古典を栄養源としながらも、そこに「現代人の呼吸」を加えて独自の書風を築き上げていくことが大切だといえるのではないでしょうか。

また、如流は臨書の対象について、「成るべく自分の養いとなるものを選択してやるべきで、場合によつては、他人のやらぬ新しい資料などを手がけることも時には大切である」[6]と述べています。幅広い古典を学んで、自分なりの「書」を確立していきたいものですね。

ここまで、古典や臨書にまつわる如流のことばを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。古典を学ぶ意義や楽しさが少しでも伝っていましたら、嬉しいと思います。

しかし、いざ古典を鑑賞しても「あんまり好きじゃないなー」と思う方もいらっしゃるかも知れません。そんな方に、最後に如流のことばを紹介して終わりたいと思います。古法帖や古碑を見てもわからないという人もあるが、少しずつ辛棒して味つてゆけば段々に目は開けてくるものだ、急いではならない。何処までも自己の目で自己の納得のゆく方法で古人の書のよさを発見してゆくことにつとめたいものである。[7]

【註】

[1] 松井如流「書を志した頃」昭和30年『練馬草堂雑筆(書話集)』、昭和61年、練馬草堂雑筆(書話集)刊行会。

[2] 松井如流「自己形成の道」昭和35年『練馬草堂雑筆(書話集)』。

[3] 松井如流「自分の目」昭和30年『練馬草堂雑筆(書話集)』。

[4] 「自分の目」。

[5] 「自分の目」。

[6] 「自分の目」。

[7] 松井如流「書はむずかしい」『練馬草堂雑筆(書話集)』。

書画コース|特設サイト

書画コース|学科・コース紹介

そうした中で、私が密かな楽しみ(癒し?)としているのは、現代書家たちの書道観についての文章を読むことです。今回は、そこで出会った印象的なことばから、「なぜ「古典」を学ぶのか」について考えてみたいと思います。

本日の担当は、書画研究室の前川です。

まず、書を学ぶ上で、欠かせないのが古典です。そして、古典を学ぶ方法として一般的なのが「臨書」です。古典や臨書については、以前の書画コースのブログでも紹介していますので、ご覧ください。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=114369

以前のブログにもありますが、「古典」は「先人の優れた筆跡」のことで、「臨書」は「古典を見てそれを写し書くこと」をいいます。書画コースにおいても、スクーリング科目やテキスト科目で臨書が課題となっています。

では、書を書こうとするとき、なぜ「古典」を学ぶ必要があるのでしょうか。 今回は、昭和時代に活躍した書家の一人である松井如流(1900-1988)のことばを紹介しながら、考えてみたいと思います。

◆松井如流について

まずは、松井如流について簡単に紹介します。如流は、日本芸術院賞を受賞した書家で、少字数による作品を数多く遺しています。

大正12年に関東大震災に遭遇したことにより、「財産などの物質的なものは如何にも無力なもので、どうしても精神的なものというか、少しでもいい字が書けるようになったら、その方が幸福かしらんと思って、書道をやってみようという気になった」[1]と、書を志すようになりました。そして、吉田苞竹に師事し、戦前・戦後を通して多くの展覧会で活躍しました。

また、戦後には西川寧と書道雑誌『書品』(東洋書道会刊行)の編集を務め、加えて大東文化大学で教鞭を執るなど、書道史研究家、教育者としても活躍し、さらには拓本蒐集家としての顔も併せ持っていました。

◎松井如流にとっての「古典」、「臨書」とは? ここでは、如流のことばから、古典や書に対する考え方を探っていきたいと思います。

如流は、古典について次のように語っています。

古法帖を手にして思うことは、昔から名人といわれる人の書というものは、なんというのか、どこかきびしい境地を持つているもので(昔でも、もちろん皆がみな書は旨いとはいえないだろうが、それは自然淘汰されていいものだけが残つているわけだが)、これを味わう。それに教えられる。(中略)古人を師とし、友としてゆくところに、無限の味いがあるといつていいだろう。古人の書には、思いがけないよい形、香りの高い線のひらめきを発見したりするものだ。それを感じとつた時の喜びはまた格別の気がする。[2]

如流にとって古典は、形や線といった書を書く上で重要な要素を深めていくために重要なものであったことがわかります。そして、古典から新たな発見をすることを心から楽しんでいた様子がこの文章からは伝わってきます。

古典を学ぶことを重視していた如流は、古典を学ばずに「自分勝手な字を書く方がよいのではないか」[3]ということについても言及しています。これに対して、「それは違がつていると真向から反対し得ない一面の真理を持つている」としながらも、臨書は「畑地に肥料を施すことと同じであつて、自己の栄養を豊富にする方法」であるとし、臨書をしないと「いつかしら、作物がしぼんで、旨味のないものになる危険が多分にある」と述べています[4]。ここから、如流にとっての臨書とは、様々な古典の表現方法を身に着け、自身の書表現の幅を広げていくための重要な行為であったと考えられます。

一方で如流は、作品制作の際に、古典をそのまま写し取ったような表現をすることは好みませんでした。

如流は、臨書について次のようにも述べています。

臨書というものは、単に古法帖の文字の型を学ぶだけではない。文字の美しさというものは、まず型の整つていることは第一条件とはいえ、その型だけを習得したところで、それでは物真似の範囲を出ることが出来ない。(中略)紙の上に流れていくリズムそのものは、われわれ現代人の呼吸でなければならぬ。[5]

如流の作品を見てみると、古典に立脚しながらも、墨の潤渇や運筆のリズムなどにオリジナリティが加味されていることに気づかされます。このように、古典をそのままコピーしたような表現を目指すのではなく、古典を栄養源としながらも、そこに「現代人の呼吸」を加えて独自の書風を築き上げていくことが大切だといえるのではないでしょうか。

また、如流は臨書の対象について、「成るべく自分の養いとなるものを選択してやるべきで、場合によつては、他人のやらぬ新しい資料などを手がけることも時には大切である」[6]と述べています。幅広い古典を学んで、自分なりの「書」を確立していきたいものですね。

ここまで、古典や臨書にまつわる如流のことばを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。古典を学ぶ意義や楽しさが少しでも伝っていましたら、嬉しいと思います。

しかし、いざ古典を鑑賞しても「あんまり好きじゃないなー」と思う方もいらっしゃるかも知れません。そんな方に、最後に如流のことばを紹介して終わりたいと思います。古法帖や古碑を見てもわからないという人もあるが、少しずつ辛棒して味つてゆけば段々に目は開けてくるものだ、急いではならない。何処までも自己の目で自己の納得のゆく方法で古人の書のよさを発見してゆくことにつとめたいものである。[7]

【註】

[1] 松井如流「書を志した頃」昭和30年『練馬草堂雑筆(書話集)』、昭和61年、練馬草堂雑筆(書話集)刊行会。

[2] 松井如流「自己形成の道」昭和35年『練馬草堂雑筆(書話集)』。

[3] 松井如流「自分の目」昭和30年『練馬草堂雑筆(書話集)』。

[4] 「自分の目」。

[5] 「自分の目」。

[6] 「自分の目」。

[7] 松井如流「書はむずかしい」『練馬草堂雑筆(書話集)』。

書画コース|特設サイト

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2022年06月28日

【書画コース】スクーリング科目「書画Ⅰ-1(篆書法・隷書法)」のご紹介

みなさんこんにちは。書画研究室の前川です。 この春に新設された書画コースでは、スクーリング科目(以下、S科目)のうち、春期に開講されている「書画Ⅰ-1 (篆書法…

-

書画コース

2023年06月30日

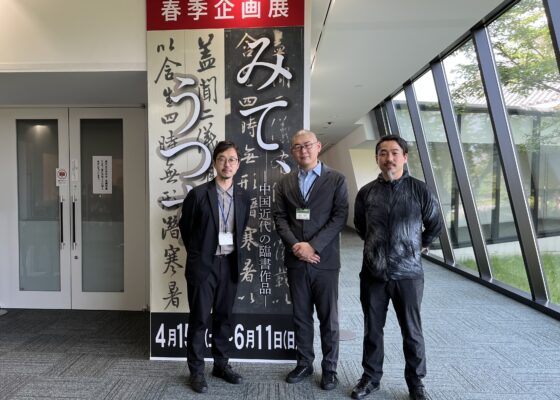

【書画コース】教員や学友とリアルで交流!「特別講義 in 滋賀・観峰館」

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。今回は滋賀県にございます観峰館にご協力頂き実施した特別講義(5月開催)の報告をいたします。 通学不要・完全オンライン…

-

書画コース

2023年08月05日

【書画コース】題字から書とデザインを探る!

書画コースでは、書の専門科目に「書とデザイン」を学ぶ科目があります。ここでは書とデザインについて考え、篆刻や器への書、題字など、そこでの表現性を学びながら、加工…