歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】身近な歴史遺産を調べてみよう 鬼の首塚と願興寺(岐阜県可児郡御嵩町)

2024年08月30日

【歴史遺産コース】身近な歴史遺産を調べてみよう 鬼の首塚と願興寺(岐阜県可児郡御嵩町)

こんにちは!歴史遺産コース教員の加藤詩乃です。

本コースのカリキュラムでは、学生の皆さんの身近な歴史遺産を調べてみましょうという教育目的の科目があり、実際にそうした授業をきっかけとして、ご自身の卒業研究のテーマへと繋げてく学生さんも多くいます。今回は私の身近な歴史遺産についてひとつ紹介してみたいと思います。

私の故郷は東海環状自動車道、可児御嵩インターの近くで、岐阜県可児市の東の端、隣の御嵩町と隣接した地域です。

御嵩町で全国的に有名な寺院といえば、願興寺(通称:蟹薬師)という天台宗のお寺があります。御嵩は中山道の宿場町であり、願興寺の門前町としてよく知られた場所です。本来であれば、この願興寺の素晴らしい仏像彫刻について説明したいところですが、それはまたの機会に置いておいて、ここでは「鬼の首塚」(図1)という史跡についてお話しします。

たまたま帰省をしたタイミングで、なにか付近に面白いものはないかなぁとGoogleマップで周辺地域をみていたところ、この「鬼の首塚」を発見しました。子供の頃から何度もその前を車や自転車で通り過ぎたことがあるはずなのに、まったく私の記憶にはありませんでした。

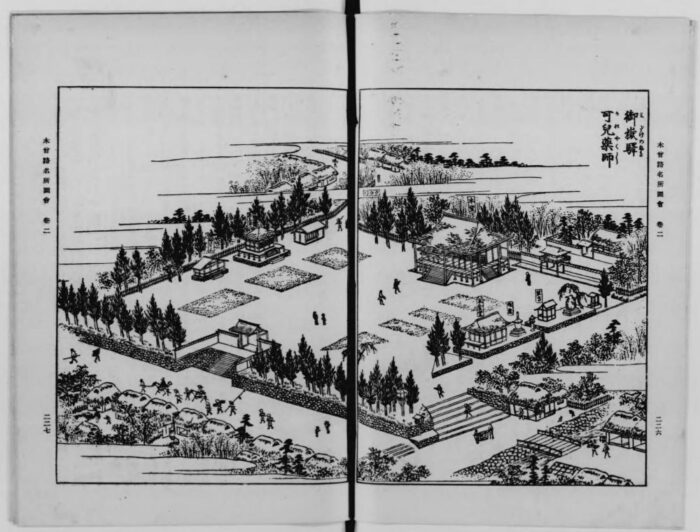

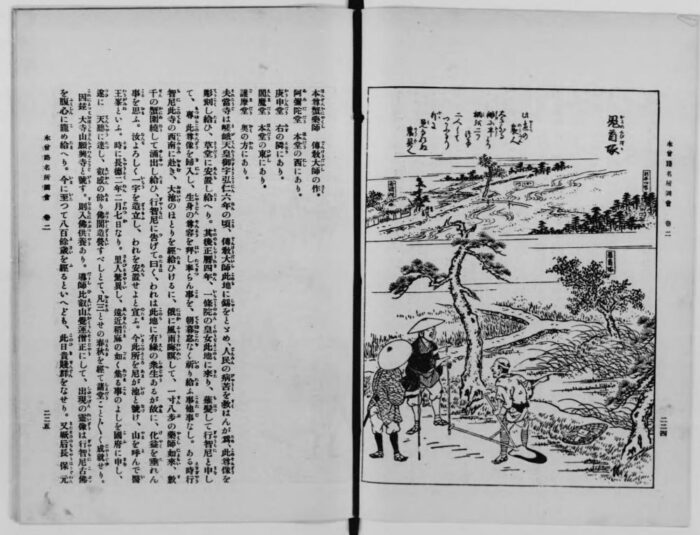

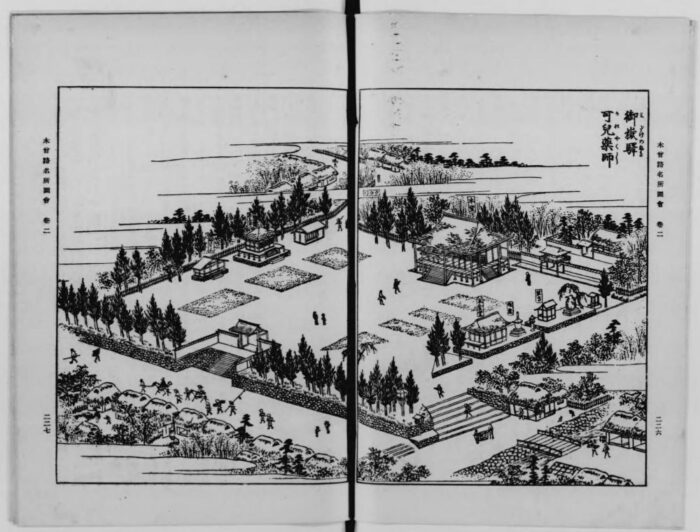

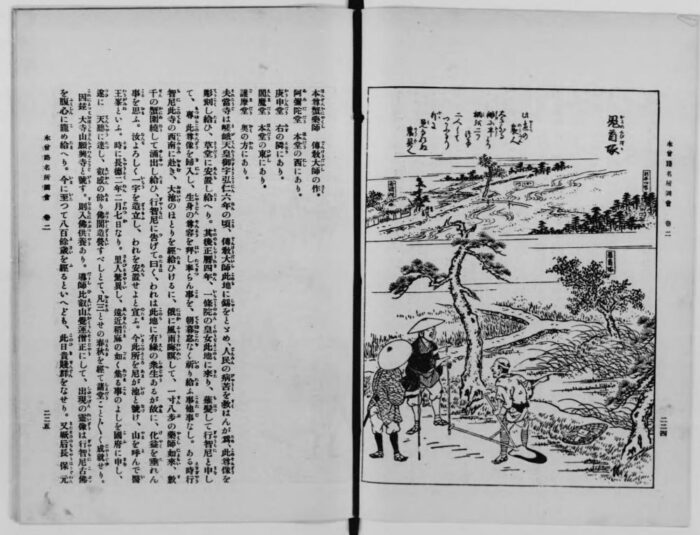

中山道の名所や史跡を案内した『木曽路名所図会』(全6巻、文化2年〈1805〉刊)で御嵩宿の項を見ると、願興寺の境内(図2)とこの「鬼の首塚」の図(図3)について記されています。

「鬼の首塚」は当図会に「当郡中村」とある通り、現在も旧中山道沿いの可児郡御嵩町中という地域に遺されています。この鬼の首塚に関する伝承は以下のとおりです。

鎌倉時代の建久、正治の頃(1190~1200)、寂木(現在の鬼岩、可児郡御嵩町次月、瑞浪市日吉町)の洞に盗みや人さらいなど数々の悪行を働く異形の賊がいた。この者は生まれが不破の関であったので、「関の太郎」と呼ばれていた。妖術で自由に飛行することができ、時々十日市場に現れ数多の人を取って喰うので、「鬼太郎」だと言って恐れられ、市に出る人々がいなくなってしまった。里人たちはこれを悲しみ、その事を地頭纐纈(こうけつ)源吾盛康に伝えたところ、彼は都にいたため、四名の家来(川原三郎、末国四朗、浦野宗行、長岡兵衛)を遣わして領内を守護させたが、鬼太郎を止めることはできなかった。ついには、四人で願興寺の薬師如来に加護を求めたところ、末国に夢のお告げがあった。その通りに二月十日の祭礼の日、十日市場に関を置いて、市に集まる者に生所の確認をし、手の裏に印を押して通すようにしたところ、鬼は美少年の姿に化けて現れた。正体が見つかると忽ち姿を変えて飛行しようとしたが、薬師如来の縛りにあって捉えられ、遂に四人に討たれることとなった。鬼の首を都に運ぼうとしたが、一、二町歩いたところで俄かに重くなってどうしても移動させることができなかったので、道の側に捨てたところ、忽ちに桶を破って飛び出て、「ここぞ我が首の止まるところ」と嘆して、榎のあった傍に落ちた。そこに鬼の首を埋めて今に至るのが鬼の首塚という(註1)。

管見の限りこの内容が文献に記された最も古い情報は願興寺の寺伝『大寺記』です。『大寺記』は享保10年(1725)~延享4年(1747)に願興寺住職であった珍算が寺に伝わる史料や口伝をまとめたものであるため(註2)、この伝承の成立年代は明確には把握することはできませんが、少なくとも江戸時代には広く知られていた話であることが分かります。

鬼退治のエピソード自体はさまざまなかたちで全国各地に存在しますが、どうもこの話は酒吞童子(しゅてんどうじ)の伝説と関連があるようです。酒吞童子の伝説は各種あり、絵巻物にも多く描かれ、能や浄瑠璃の題材にもなっています。その基本的な概要は以下の通りです。

大江山(丹波国と丹後国の境にある)に棲むと言われる鬼の頭領が悪事を働くので、帝は源頼光と藤原保昌、坂田公時、碓井貞光、卜部季武の四人を、鬼の棲む居城へ征伐にいかせた。頼光らは山伏を装い、上手く鬼の警戒をかわしながら酒を酌み交わし、八幡大菩薩から与えられた毒酒を振る舞って、首をはね、遂に討伐に成功した。鬼の首は京に持ち帰り、帝らが検分したのち宇治の平等院の宝蔵に納められた。

ただしここでは鬼の首は無事に京へ持ち帰られているため、首塚の存在は語られておりません。しかしながら、京都市西京区大枝沓掛町には、まさに酒吞童子の首塚とされる「首塚大明神」があります。これは老ノ坂(おいのさか)に伝わる伝説で、「源頼光たちが大江山に住んでいた酒呑童子を成敗し、その首を京に持ち帰る途中に、ここで急に重くなり動かなくなったため首塚として埋めた」という由来があるそうです。

残念ながら、「首塚大明神」の創建は不明ですが、貝原益軒(1630~1714)本の『西北紀行』(元禄二年〈1686〉成立)のなかでこの首塚について触れられていることから、元禄期には存在したことが確認できます。

御嵩町に伝わる「鬼の首塚」の伝説は、酒呑童子の伝説のなかでも、この老ノ坂の話と類似していることが分かりますが、地元の地頭や武士が登場し、地域の市が現場となり、また願興寺の本尊のお薬師さんの力によって討伐が実現したという、実に地域に根付いた物語となっています。また、どちらの話も最終的に鬼の首塚はその土地を守る神となっており、そこには境界の守り神としての役割があったのではないかという指摘もなされています(註3)。

長年まったく存在すら気に留めていなかった史跡をきっかけとして、地域の歴史と伝承の広がり方という興味深いテーマの入り口に触れることができました。是非皆さんも身近な歴史遺産から学びを深めてみてください。

註1 『大寺記』(『御嵩町史』史料編〈1987年、823-854頁〉所収)の記述を基本として、『御嵩町史』民族編(1985年、679-687頁)、「鬼の首塚」案内板(御嵩町・御嵩町観光協会)を参考にまとめたもの。

註2 『御嵩町史』史料編(1987年、854頁)参照。

註3 Kozhurina, Elena 「酒呑童子伝説の地域的展開 : 首塚大明神の生成と変容」『慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要』 71 、2011年。

※図2,3は国会図書館デジタルコレクションより転載。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

本コースのカリキュラムでは、学生の皆さんの身近な歴史遺産を調べてみましょうという教育目的の科目があり、実際にそうした授業をきっかけとして、ご自身の卒業研究のテーマへと繋げてく学生さんも多くいます。今回は私の身近な歴史遺産についてひとつ紹介してみたいと思います。

私の故郷は東海環状自動車道、可児御嵩インターの近くで、岐阜県可児市の東の端、隣の御嵩町と隣接した地域です。

御嵩町で全国的に有名な寺院といえば、願興寺(通称:蟹薬師)という天台宗のお寺があります。御嵩は中山道の宿場町であり、願興寺の門前町としてよく知られた場所です。本来であれば、この願興寺の素晴らしい仏像彫刻について説明したいところですが、それはまたの機会に置いておいて、ここでは「鬼の首塚」(図1)という史跡についてお話しします。

図1 鬼の首塚(岐阜県可児郡御嵩町中)

たまたま帰省をしたタイミングで、なにか付近に面白いものはないかなぁとGoogleマップで周辺地域をみていたところ、この「鬼の首塚」を発見しました。子供の頃から何度もその前を車や自転車で通り過ぎたことがあるはずなのに、まったく私の記憶にはありませんでした。

中山道の名所や史跡を案内した『木曽路名所図会』(全6巻、文化2年〈1805〉刊)で御嵩宿の項を見ると、願興寺の境内(図2)とこの「鬼の首塚」の図(図3)について記されています。

図2 『木曽路名所図会』(全6巻、文化2年〈1805〉刊) 「願興寺」

図3 同上 「鬼の首塚」

「鬼の首塚」は当図会に「当郡中村」とある通り、現在も旧中山道沿いの可児郡御嵩町中という地域に遺されています。この鬼の首塚に関する伝承は以下のとおりです。

鎌倉時代の建久、正治の頃(1190~1200)、寂木(現在の鬼岩、可児郡御嵩町次月、瑞浪市日吉町)の洞に盗みや人さらいなど数々の悪行を働く異形の賊がいた。この者は生まれが不破の関であったので、「関の太郎」と呼ばれていた。妖術で自由に飛行することができ、時々十日市場に現れ数多の人を取って喰うので、「鬼太郎」だと言って恐れられ、市に出る人々がいなくなってしまった。里人たちはこれを悲しみ、その事を地頭纐纈(こうけつ)源吾盛康に伝えたところ、彼は都にいたため、四名の家来(川原三郎、末国四朗、浦野宗行、長岡兵衛)を遣わして領内を守護させたが、鬼太郎を止めることはできなかった。ついには、四人で願興寺の薬師如来に加護を求めたところ、末国に夢のお告げがあった。その通りに二月十日の祭礼の日、十日市場に関を置いて、市に集まる者に生所の確認をし、手の裏に印を押して通すようにしたところ、鬼は美少年の姿に化けて現れた。正体が見つかると忽ち姿を変えて飛行しようとしたが、薬師如来の縛りにあって捉えられ、遂に四人に討たれることとなった。鬼の首を都に運ぼうとしたが、一、二町歩いたところで俄かに重くなってどうしても移動させることができなかったので、道の側に捨てたところ、忽ちに桶を破って飛び出て、「ここぞ我が首の止まるところ」と嘆して、榎のあった傍に落ちた。そこに鬼の首を埋めて今に至るのが鬼の首塚という(註1)。

管見の限りこの内容が文献に記された最も古い情報は願興寺の寺伝『大寺記』です。『大寺記』は享保10年(1725)~延享4年(1747)に願興寺住職であった珍算が寺に伝わる史料や口伝をまとめたものであるため(註2)、この伝承の成立年代は明確には把握することはできませんが、少なくとも江戸時代には広く知られていた話であることが分かります。

鬼退治のエピソード自体はさまざまなかたちで全国各地に存在しますが、どうもこの話は酒吞童子(しゅてんどうじ)の伝説と関連があるようです。酒吞童子の伝説は各種あり、絵巻物にも多く描かれ、能や浄瑠璃の題材にもなっています。その基本的な概要は以下の通りです。

大江山(丹波国と丹後国の境にある)に棲むと言われる鬼の頭領が悪事を働くので、帝は源頼光と藤原保昌、坂田公時、碓井貞光、卜部季武の四人を、鬼の棲む居城へ征伐にいかせた。頼光らは山伏を装い、上手く鬼の警戒をかわしながら酒を酌み交わし、八幡大菩薩から与えられた毒酒を振る舞って、首をはね、遂に討伐に成功した。鬼の首は京に持ち帰り、帝らが検分したのち宇治の平等院の宝蔵に納められた。

ただしここでは鬼の首は無事に京へ持ち帰られているため、首塚の存在は語られておりません。しかしながら、京都市西京区大枝沓掛町には、まさに酒吞童子の首塚とされる「首塚大明神」があります。これは老ノ坂(おいのさか)に伝わる伝説で、「源頼光たちが大江山に住んでいた酒呑童子を成敗し、その首を京に持ち帰る途中に、ここで急に重くなり動かなくなったため首塚として埋めた」という由来があるそうです。

残念ながら、「首塚大明神」の創建は不明ですが、貝原益軒(1630~1714)本の『西北紀行』(元禄二年〈1686〉成立)のなかでこの首塚について触れられていることから、元禄期には存在したことが確認できます。

御嵩町に伝わる「鬼の首塚」の伝説は、酒呑童子の伝説のなかでも、この老ノ坂の話と類似していることが分かりますが、地元の地頭や武士が登場し、地域の市が現場となり、また願興寺の本尊のお薬師さんの力によって討伐が実現したという、実に地域に根付いた物語となっています。また、どちらの話も最終的に鬼の首塚はその土地を守る神となっており、そこには境界の守り神としての役割があったのではないかという指摘もなされています(註3)。

長年まったく存在すら気に留めていなかった史跡をきっかけとして、地域の歴史と伝承の広がり方という興味深いテーマの入り口に触れることができました。是非皆さんも身近な歴史遺産から学びを深めてみてください。

註1 『大寺記』(『御嵩町史』史料編〈1987年、823-854頁〉所収)の記述を基本として、『御嵩町史』民族編(1985年、679-687頁)、「鬼の首塚」案内板(御嵩町・御嵩町観光協会)を参考にまとめたもの。

註2 『御嵩町史』史料編(1987年、854頁)参照。

註3 Kozhurina, Elena 「酒呑童子伝説の地域的展開 : 首塚大明神の生成と変容」『慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要』 71 、2011年。

※図2,3は国会図書館デジタルコレクションより転載。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年02月03日

【歴史遺産コース】『源氏物語』と下鴨神社 ―六条御息所が御手洗川に重ねた想いとは―

歴史遺産コースの加藤詩乃です。 今回は本学瓜生山キャンパスからほど近い、源氏物語ゆかりの下鴨神社についてご紹介したいと思います。 源氏物語に登場する下鴨神社の有…

-

歴史遺産コース

2020年10月03日

【歴史遺産コース】Zoomでつながるコースの行事 ―在学生も卒業生も学びでつながる絆は一生のもの―

第2回 「Zoomで学習相談会」9月19日(土) 新型コロナウイルスの感染対策の続く今年。 春夏期のスクーリングは、Zoomやオンデマンドを活かした遠隔授業とし…

-

歴史遺産コース

2023年01月23日

【歴史遺産コース】図書館も歴史遺産?!〈芸術文化情報センターと奈良本辰也記念文庫〉

皆さん、こんにちは!歴史遺産コース教員の加藤詩乃です。 今回は本学の芸術文化情報センター(大学図書館)と奈良本辰也記念文庫についてご紹介したいと思います。 図書…