書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】紙で発墨を比べる

2024年08月29日

【書画コース】紙で発墨を比べる

今年は文人画の巨匠・富岡鉄斎(1836~1924)の没後 100 年を迎えるため各地で様々な企画展が催され賑わっていますね。かくいう私も訪れましたが「あぁ、この発墨好きだなぁ」とつい見入ってしまうこともしばしば。ここでの発墨は、墨の磨れ具合ひいては墨の発色、にじみ、光沢、厚み、伸びなど墨の状態を総合的に指します。

書画には様々な鑑賞の観点があります。その一つに、筆墨硯紙のどのような関係から文字・造形が表現されたか考えることも挙げられるでしょう。筆墨硯紙について探求することで、その素材性そして書画の表現性への理解にもつながります。

墨の表現とは面白いもので、同じ墨を使っても、筆・硯・紙を使い分けることで異なる表現を生みます。

そこで今回は、紙を使い分けることで発墨にどのような違いが生じるかアプローチしたいと思います。

果たして紙質によって表現性はどのように変わってくるのでしょうか。

担当は書画研究室の奥田です。

1.道具の準備

数ある紙のなかから今回は種類の異なる次の 3 枚を選びました。

①唐紙:宣紙(単宣, 2010 年頃製造)

②唐紙:毛辺(製造年不明)

③洋紙:水彩紙(中目, 製造年不明)

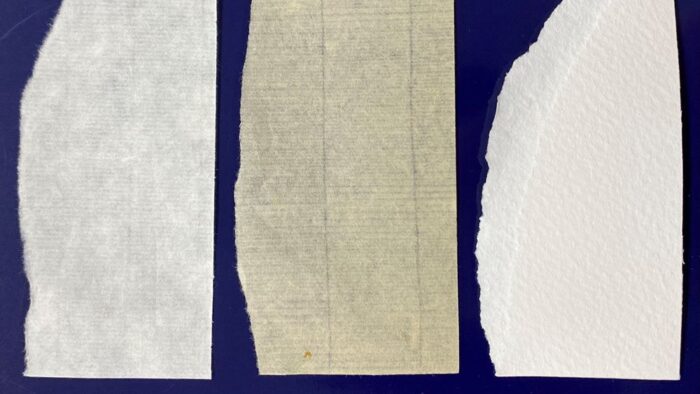

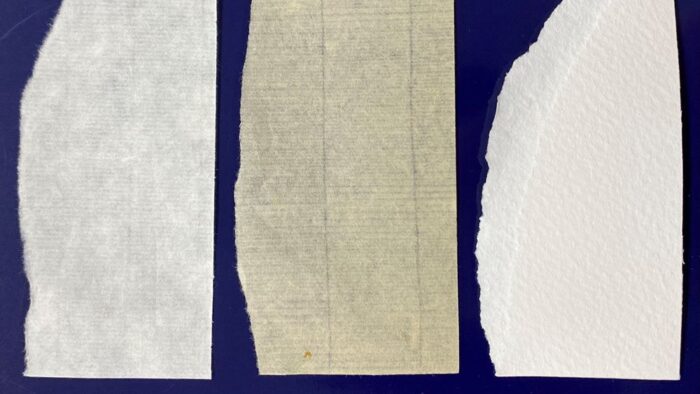

原料は順に稲藁・青檀皮、竹、コットンとなり、見た目も随分と異なります。なかでも③は坪量 300g/ ㎡と重量感もあり、紙目は中目で表面は凹凸があります。①と②はパリッとしていますが②はざらつきもあり①の方がよりしっとりとしています。紙を割いてみると断面はこのような具合です。

2.墨を磨る

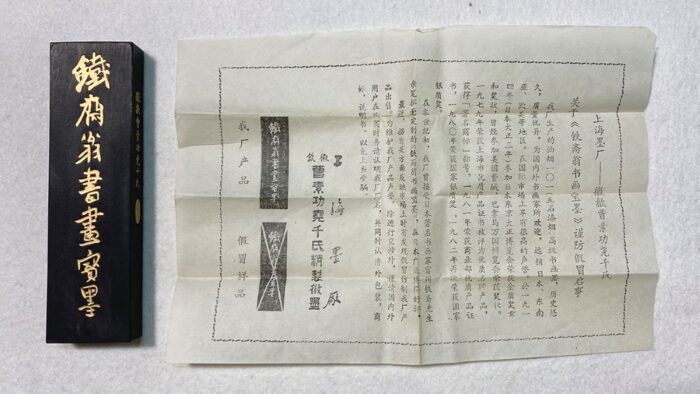

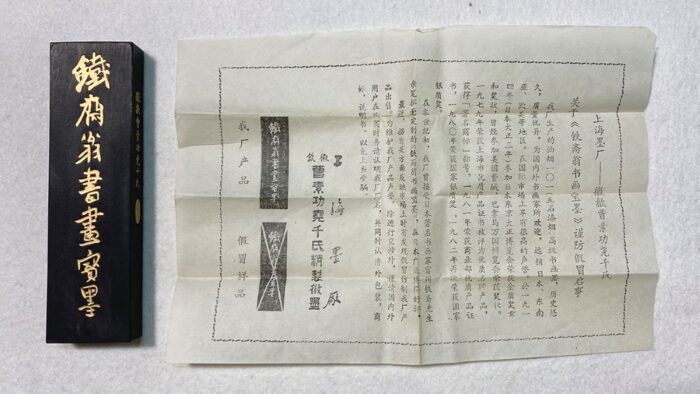

それでは墨を磨ります。冒頭で富岡鉄斎の話題に触れましたので、今回は上海墨廠・徽歙曹素功堯千氏精製徽墨の「鐵齋翁書畫寶墨」を使いたいと思います。曹素功(1615-1689・本名:曹聖臣、号:素功)とは明末清初の名墨匠の名前かつ、墨のブランド名でもあります。時代の変遷とともに原料の性質や意匠も移り変わり、現在入手しやすいものは初期の鉄斎墨とはまた違った味わいがあります。

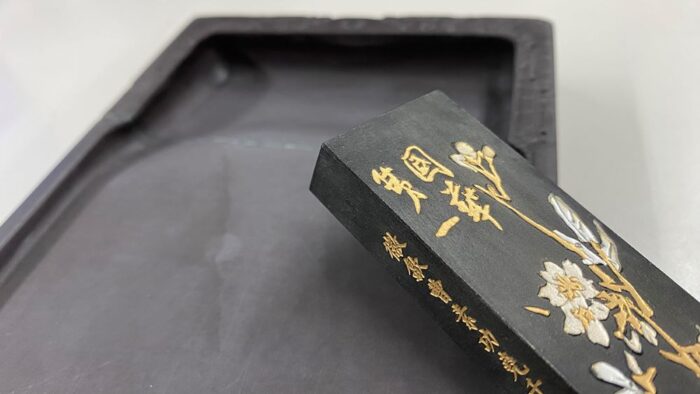

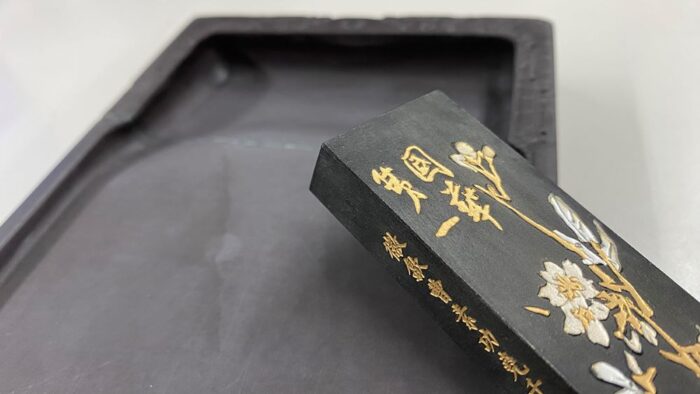

油煙101とありますので今回硯は、端渓硯 (たんけいけん)を使ってみましょう。筆は、イタチ・山羊・狸毛・馬毛を原毛とする中鋒兼毛筆、ダルマ軸のものを使います。

3.比べて観察する

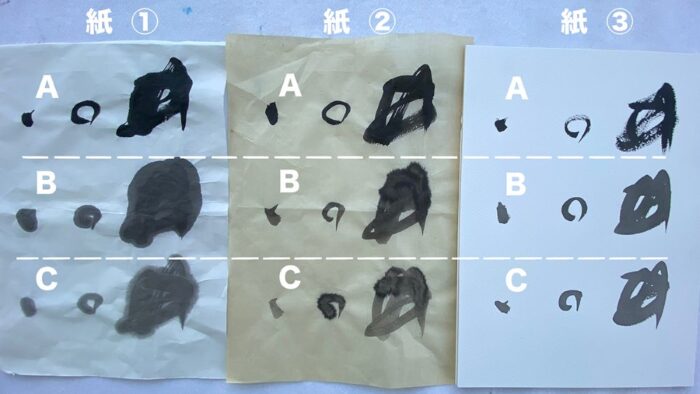

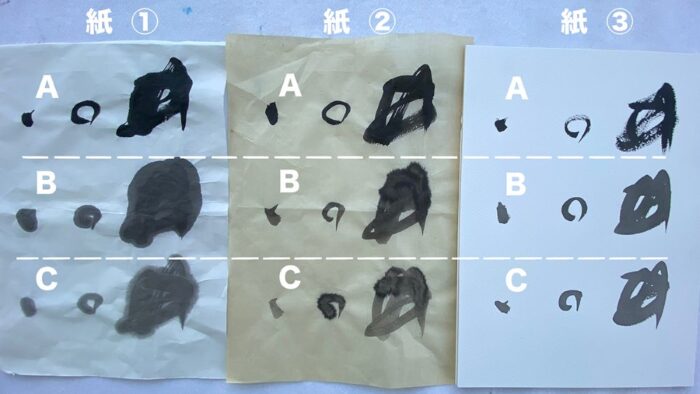

さてようやく準備が整いましたので、紙に点を打ったり、線を引いたりしてみます。(A)(B)(C)の順に磨墨液に加水量を増やして3種類の濃度帯をつくりました。今回は紙の違いによる表現性を観察するため、紙以外は道具も環境もなるべく同一条件のもとで行っています。

これは驚きですね。

紙が異なるだけで視覚的効果が随分と異なります。

淡墨のにじみついては①(C)から最も豊かな広がりを観察できます。筆が通った跡(基線)がくっきりと残るため、運筆の動きを重んじる表現に向いていることが窺えます。一般に繊維長と繊維幅の比が大きい繊維、つまり細長の繊維から抄造した紙は強靭です。原料に多く含まれる藁の繊維は比較的細く短くもろい性質であること、加えて原料である青檀の繊維の形態・構造から「竹繊維に似ているが、それよりはるかに柔軟で透明でかつ長い」*1 こと、漉きが緻密であることなどの他、複数の条件が揃うことで美しいにじみに影響していると考えられます。にじみの終焉が細やかな墨の粒子で構成されていることから、このにじみが紙を超えてどこまでも続いていくような墨痕の余韻を感じさせられます。

対して②は、薄墨(うすずみ)でも部分的にしかにじみは見られません。②は紙自体が薄い黄褐色であるため墨色は穏やかですが、墨溜まりから広がった部分的なにじみが強く印象に残ります。①(A)ではにじみによって不鮮明であった筆跡が、②(A)では鮮明に見えることから、造形をくっきりと表現したい場合に向いていることが窺えます。紙色も相まって発墨に古雅な味わいがありますから、そのような狙いで活用するのも良いと思います。ここでのにじみは評価の賛否が分かれるところですので、これを活用するなら表現の意図を明確にすると偶然性だけに頼らない作品へと繋がるはずです。

続いて③ですが、こちらは水彩紙となります。書画では一般的ではありませんが、墨や絵具の発色が好きで私はよく使っていることから今回選んでみました。①②と比べて厚みもあり表面強度も高く、水彩画におけるマスキングなどの技法にも適した紙質です。①②とおおよそ同じ筆圧、墨量ですが、③ (A)はカスレが生まれているように見えます。①②より墨の含みがゆっくりで表面に凹凸があることに起因していると考えられます。濃墨により生じるカスレとはまた違った味わいが感じられます。薄墨時の濃度によって線質は大きく左右されませんが、墨の薄さによって生じる繊細な墨の色の違いが紙面に留められています。この点においては面を活かす表現に向いていることが窺えます。

今回アプローチした用具用材、そして観察点はほんの一部でしかありません。道具には相性があります。それは道具同士の相性、使い方と道具の相性、環境と道具の相性などです。例えば今回の場合、①(A)はもう少し濃度が高ければにじみは抑えられて鮮明な筆跡を確認できたでしょう。また① (B)の濃度しか試していなければ、①(C)のにじみには出会えませんでした。②(B)・(C)の筆圧や運筆速度を変えることでにじみの形状も変わったでしょう。③は紙が湿気を吸ってしまった可能性も鑑み、再度試す必要があるかもしれません。紙目の種類を中目だけでなく細目・荒目も試みる、運筆速度を変えるなどで異なる見解が生まれる可能性もあります。

さらに深く調べて検証を重ねることで、もっともっと面白いことが分かってくることでしょう。紙といっても非常に多くの種類が存在しますから、興味がありましたら身近な紙で表現性を観察してみて下さいね。

様々な角度から模索してみることで表現の新たな可能性を見つけ出せるのではないでしょうか。

(参考文献)

観峯館「曹素功墨」https://kampokan.com/kp_database/%E6%9B%B9%E7%B4%A0%E5%8A%9F%E5%A2%A8/

(2024 年 8 月 24 日閲覧)

*1 前松陸郎・元木嘉平・井上数一「中国紙に関する研究(第3報)(青檀)の繊維長および繊維幅について」、『紙パ技協紙 第29巻第10号』、1975年。

書画コース|学科・コース紹介

書画には様々な鑑賞の観点があります。その一つに、筆墨硯紙のどのような関係から文字・造形が表現されたか考えることも挙げられるでしょう。筆墨硯紙について探求することで、その素材性そして書画の表現性への理解にもつながります。

墨の表現とは面白いもので、同じ墨を使っても、筆・硯・紙を使い分けることで異なる表現を生みます。

そこで今回は、紙を使い分けることで発墨にどのような違いが生じるかアプローチしたいと思います。

果たして紙質によって表現性はどのように変わってくるのでしょうか。

担当は書画研究室の奥田です。

1.道具の準備

数ある紙のなかから今回は種類の異なる次の 3 枚を選びました。

①唐紙:宣紙(単宣, 2010 年頃製造)

②唐紙:毛辺(製造年不明)

③洋紙:水彩紙(中目, 製造年不明)

原料は順に稲藁・青檀皮、竹、コットンとなり、見た目も随分と異なります。なかでも③は坪量 300g/ ㎡と重量感もあり、紙目は中目で表面は凹凸があります。①と②はパリッとしていますが②はざらつきもあり①の方がよりしっとりとしています。紙を割いてみると断面はこのような具合です。

(左から順に紙①②③)

2.墨を磨る

それでは墨を磨ります。冒頭で富岡鉄斎の話題に触れましたので、今回は上海墨廠・徽歙曹素功堯千氏精製徽墨の「鐵齋翁書畫寶墨」を使いたいと思います。曹素功(1615-1689・本名:曹聖臣、号:素功)とは明末清初の名墨匠の名前かつ、墨のブランド名でもあります。時代の変遷とともに原料の性質や意匠も移り変わり、現在入手しやすいものは初期の鉄斎墨とはまた違った味わいがあります。

油煙101とありますので今回硯は、端渓硯 (たんけいけん)を使ってみましょう。筆は、イタチ・山羊・狸毛・馬毛を原毛とする中鋒兼毛筆、ダルマ軸のものを使います。

「鐵齋翁書畫寶墨」

「鐵齋翁書畫寶墨」図柄面と硯

3.比べて観察する

さてようやく準備が整いましたので、紙に点を打ったり、線を引いたりしてみます。(A)(B)(C)の順に磨墨液に加水量を増やして3種類の濃度帯をつくりました。今回は紙の違いによる表現性を観察するため、紙以外は道具も環境もなるべく同一条件のもとで行っています。

紙による表現性を比較(自然光のもとで撮影)

※ご覧の環境によって墨の色などが実際と異なる場合があります

これは驚きですね。

紙が異なるだけで視覚的効果が随分と異なります。

淡墨のにじみついては①(C)から最も豊かな広がりを観察できます。筆が通った跡(基線)がくっきりと残るため、運筆の動きを重んじる表現に向いていることが窺えます。一般に繊維長と繊維幅の比が大きい繊維、つまり細長の繊維から抄造した紙は強靭です。原料に多く含まれる藁の繊維は比較的細く短くもろい性質であること、加えて原料である青檀の繊維の形態・構造から「竹繊維に似ているが、それよりはるかに柔軟で透明でかつ長い」*1 こと、漉きが緻密であることなどの他、複数の条件が揃うことで美しいにじみに影響していると考えられます。にじみの終焉が細やかな墨の粒子で構成されていることから、このにじみが紙を超えてどこまでも続いていくような墨痕の余韻を感じさせられます。

対して②は、薄墨(うすずみ)でも部分的にしかにじみは見られません。②は紙自体が薄い黄褐色であるため墨色は穏やかですが、墨溜まりから広がった部分的なにじみが強く印象に残ります。①(A)ではにじみによって不鮮明であった筆跡が、②(A)では鮮明に見えることから、造形をくっきりと表現したい場合に向いていることが窺えます。紙色も相まって発墨に古雅な味わいがありますから、そのような狙いで活用するのも良いと思います。ここでのにじみは評価の賛否が分かれるところですので、これを活用するなら表現の意図を明確にすると偶然性だけに頼らない作品へと繋がるはずです。

続いて③ですが、こちらは水彩紙となります。書画では一般的ではありませんが、墨や絵具の発色が好きで私はよく使っていることから今回選んでみました。①②と比べて厚みもあり表面強度も高く、水彩画におけるマスキングなどの技法にも適した紙質です。①②とおおよそ同じ筆圧、墨量ですが、③ (A)はカスレが生まれているように見えます。①②より墨の含みがゆっくりで表面に凹凸があることに起因していると考えられます。濃墨により生じるカスレとはまた違った味わいが感じられます。薄墨時の濃度によって線質は大きく左右されませんが、墨の薄さによって生じる繊細な墨の色の違いが紙面に留められています。この点においては面を活かす表現に向いていることが窺えます。

参考:紙③の細目、和墨、細筆を使用時(2023,筆者作,部分)

今回アプローチした用具用材、そして観察点はほんの一部でしかありません。道具には相性があります。それは道具同士の相性、使い方と道具の相性、環境と道具の相性などです。例えば今回の場合、①(A)はもう少し濃度が高ければにじみは抑えられて鮮明な筆跡を確認できたでしょう。また① (B)の濃度しか試していなければ、①(C)のにじみには出会えませんでした。②(B)・(C)の筆圧や運筆速度を変えることでにじみの形状も変わったでしょう。③は紙が湿気を吸ってしまった可能性も鑑み、再度試す必要があるかもしれません。紙目の種類を中目だけでなく細目・荒目も試みる、運筆速度を変えるなどで異なる見解が生まれる可能性もあります。

さらに深く調べて検証を重ねることで、もっともっと面白いことが分かってくることでしょう。紙といっても非常に多くの種類が存在しますから、興味がありましたら身近な紙で表現性を観察してみて下さいね。

様々な角度から模索してみることで表現の新たな可能性を見つけ出せるのではないでしょうか。

(参考文献)

観峯館「曹素功墨」https://kampokan.com/kp_database/%E6%9B%B9%E7%B4%A0%E5%8A%9F%E5%A2%A8/

(2024 年 8 月 24 日閲覧)

*1 前松陸郎・元木嘉平・井上数一「中国紙に関する研究(第3報)(青檀)の繊維長および繊維幅について」、『紙パ技協紙 第29巻第10号』、1975年。

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2022年09月22日

【書画コース】文房四宝、墨を訪ねて

書画に欠かせない文房四宝である筆、紙、硯そして、墨。この夏、書画コースの桐生先生と古都奈良にある老舗墨屋・古梅園を訪れた日のことを綴ります。担当は書画研究室の奥…

-

書画コース

2024年04月29日

【書画コース】書画の道具―墨床―

書や水墨画の道具といえば「筆墨硯紙」を思い浮かべる方も多いと思います。今回は書画材のなかでもあまり目立つことのない墨床(ぼくしょう)を取り上げることで墨への理解…

-

書画コース

2023年01月30日

【書画コース】文房四宝、硯を愛でる

書画コースのブログでは過去に墨や筆を取り上げましたが、今回は硯(すずり)のお話をしようと思います。 担当は書画研究室の奥田です。 過去の記事はこちら↓ 【書画コ…