芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「リンパ」に学ぶ「研究」の手法 ~かゆいところに手が届く! 用語の定義から論文読解まで~

2024年09月06日

【芸術学コース】「リンパ」に学ぶ「研究」の手法 ~かゆいところに手が届く! 用語の定義から論文読解まで~

はじめまして。

芸術学コース業務担当非常勤の齊木です。

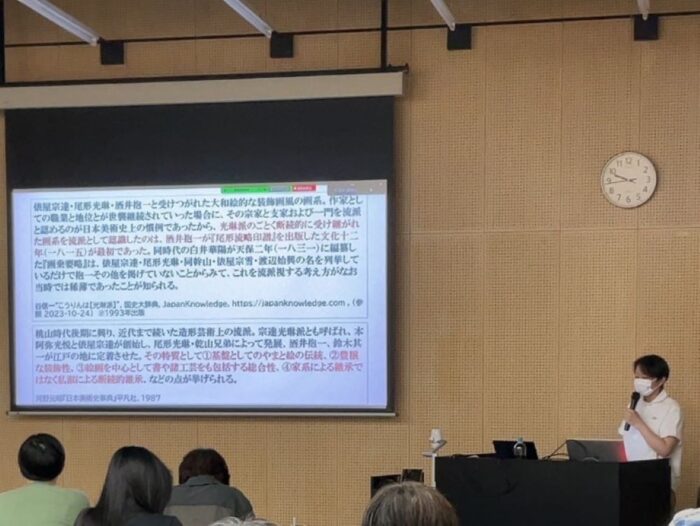

茹るように暑い夏が始まった頃に、東京外苑キャンパスで「美術史学概論」の講義が行われました。この講義は美術史の入門科目にあたり、本日取り上げる日本美術史パートのほか、東洋美術史パート、西洋美術史パートがあります。それぞれの分野で著名な美術作品を取りあげながら、従来のさまざまな研究について学んでいく講義となります。

今回はこの講義の中でも、日本美術史パート――日本美術にどっぷり浸かった講義の様子を、一部ご紹介したいと思います。

「本時は、リンパの系譜とその展開についてお話しします。」

リンパ、という言葉から始まった本講義ですが、身体のむくみ解消につながる健康についてのお話――などでは、もちろんありません。

「琳派」、すなわち装飾画の流派を示す美術史用語の一つです。

単に「琳派」と聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。ですが、「風神雷神図屏風」と言えば、「それか!」と思う方は多いのではないでしょうか。

国宝にも指定されているこの画は、まさに「琳派」を代表する作品のひとつと言われています。ですが、これは、「琳派」が一体どのような流派なのかを知らなければ、今一つピンとこない評価ともいえましょう。

そこで、本講義をご担当された石上阿希先生は、この「琳派」という用語の定義を考えることから講義を始めました。辞書・事典や図録などを詳細に検討し、「琳派」という用語の変遷や定着を追ってから、流派を代表する具体的な人物や作品へと、講義の内容は深まっていきます。

「琳派」の詳細については、ぜひ直接、石上先生の講義を受講されることをおすすめしたいため、ここでは割愛させていただきます。

この講義の見どころの一つは、単に「琳派」について学びを深められる、ということだけではありません。さきほど講義の導入を用語の定義づけから行った、と記しましたが、これは「研究対象を見定める」基礎的な方法を、実践しながら学んでいくということになります。

実際に研究をするとなると、例えば同じ「琳派」という用語であっても、その用語を用いる人物やメディア次第で、意味が若干異なってしまうことがあります。自身が研究対象に据えた言葉などが、どのような意図で用いられているのか。それを見定めることが研究に不可欠だということを、「琳派」の知識の享受を通して学んでいくことができます。

導入からがっちり研究のお話? なんだか堅そうな講義なのでは……、なんて心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。古地図を用いて「琳派」隆盛時代の京都を概観してみたり、実際の作品の画像を参照したりと、図版が多いことも本講義の特徴の一つです。なかなか美術館に訪れることができない多忙な方も、芸術の一端に触れられる良い機会となると思います。

筆者は講義を聞いて、尾形光琳の「燕子花図」(根津美術館蔵)という作品を、非常勤先の生徒に見せてみよう! と決意した次第です。この作品は、『伊勢物語』の「八つ橋」の場面を描いたとされるものですが、なぜ橋を描かないのか、という問いは実に興味深いものでした。

気になった方は、ぜひ調べて、考えてみてくださいネ。真相は光琳の心の中ですが、だからこそ様々な解釈の余地があるのではないかと思います。

講義の大詰めには、論文の書き方――の前に、理解の仕方について学びます。実際に論文を書くためには、多くの先行研究に触れる必要があります。先人たちが何を学び、考え、残してきたのか。これを知らずに、新しい発見を示すことはできないからです。本講義では、実際の論文を参考にしつつ、実用的な論文の理解の仕方についてもお話があります。いきなり論文を書く! というのは大変ハードルが高いですから、論文に接するための心構えから学べる、というのは、卒業論文という最終決戦が待ち構える学生にとっても、大変心強いことと思います。

耳から知識を、目から芸術を。「研究」という奥深い世界の一端を覗き見る、楽しい講義でした。

それでは、このあたりで筆を置きたいと思います。

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース業務担当非常勤の齊木です。

茹るように暑い夏が始まった頃に、東京外苑キャンパスで「美術史学概論」の講義が行われました。この講義は美術史の入門科目にあたり、本日取り上げる日本美術史パートのほか、東洋美術史パート、西洋美術史パートがあります。それぞれの分野で著名な美術作品を取りあげながら、従来のさまざまな研究について学んでいく講義となります。

今回はこの講義の中でも、日本美術史パート――日本美術にどっぷり浸かった講義の様子を、一部ご紹介したいと思います。

「本時は、リンパの系譜とその展開についてお話しします。」

リンパ、という言葉から始まった本講義ですが、身体のむくみ解消につながる健康についてのお話――などでは、もちろんありません。

「琳派」、すなわち装飾画の流派を示す美術史用語の一つです。

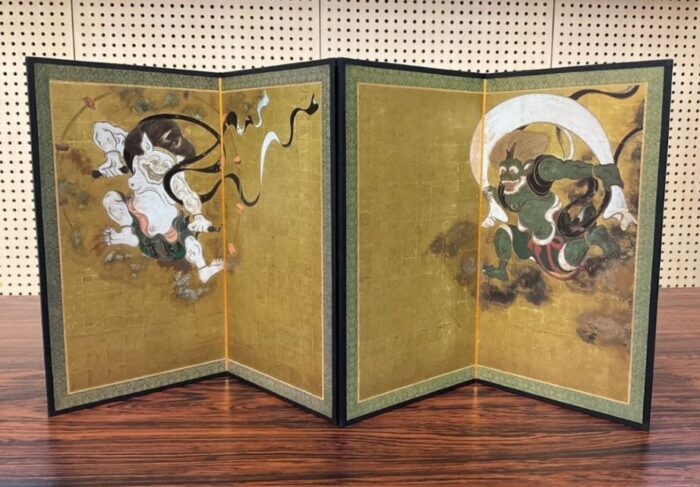

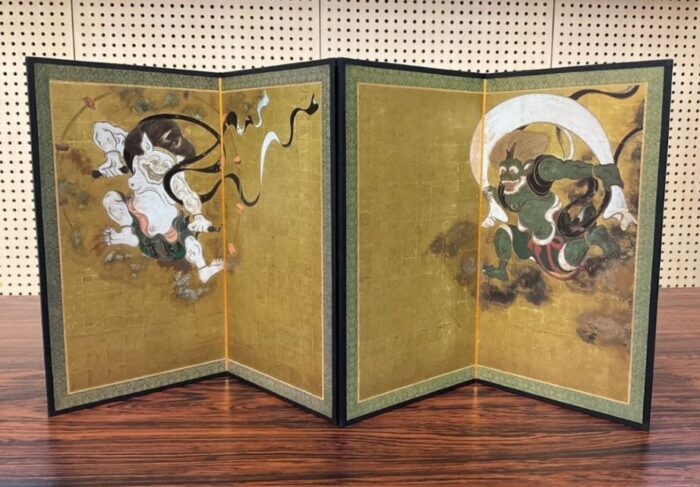

単に「琳派」と聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。ですが、「風神雷神図屏風」と言えば、「それか!」と思う方は多いのではないでしょうか。

《風神雷神図屏風》の卓上レプリカ版

国宝にも指定されているこの画は、まさに「琳派」を代表する作品のひとつと言われています。ですが、これは、「琳派」が一体どのような流派なのかを知らなければ、今一つピンとこない評価ともいえましょう。

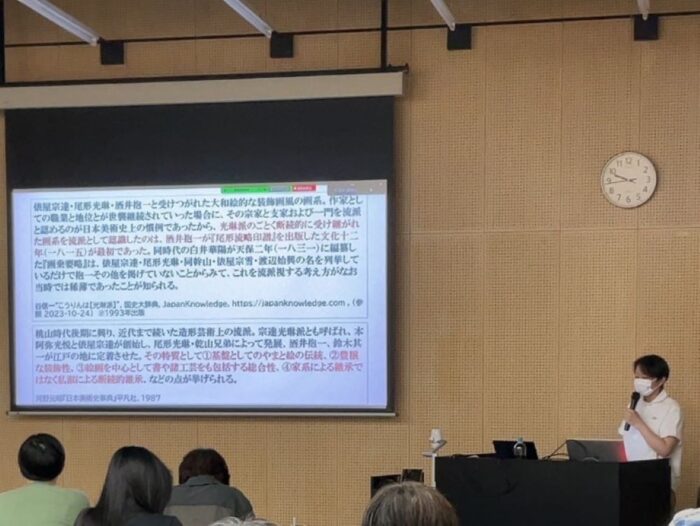

そこで、本講義をご担当された石上阿希先生は、この「琳派」という用語の定義を考えることから講義を始めました。辞書・事典や図録などを詳細に検討し、「琳派」という用語の変遷や定着を追ってから、流派を代表する具体的な人物や作品へと、講義の内容は深まっていきます。

「琳派」の詳細については、ぜひ直接、石上先生の講義を受講されることをおすすめしたいため、ここでは割愛させていただきます。

この講義の見どころの一つは、単に「琳派」について学びを深められる、ということだけではありません。さきほど講義の導入を用語の定義づけから行った、と記しましたが、これは「研究対象を見定める」基礎的な方法を、実践しながら学んでいくということになります。

実際に研究をするとなると、例えば同じ「琳派」という用語であっても、その用語を用いる人物やメディア次第で、意味が若干異なってしまうことがあります。自身が研究対象に据えた言葉などが、どのような意図で用いられているのか。それを見定めることが研究に不可欠だということを、「琳派」の知識の享受を通して学んでいくことができます。

導入からがっちり研究のお話? なんだか堅そうな講義なのでは……、なんて心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。古地図を用いて「琳派」隆盛時代の京都を概観してみたり、実際の作品の画像を参照したりと、図版が多いことも本講義の特徴の一つです。なかなか美術館に訪れることができない多忙な方も、芸術の一端に触れられる良い機会となると思います。

筆者は講義を聞いて、尾形光琳の「燕子花図」(根津美術館蔵)という作品を、非常勤先の生徒に見せてみよう! と決意した次第です。この作品は、『伊勢物語』の「八つ橋」の場面を描いたとされるものですが、なぜ橋を描かないのか、という問いは実に興味深いものでした。

気になった方は、ぜひ調べて、考えてみてくださいネ。真相は光琳の心の中ですが、だからこそ様々な解釈の余地があるのではないかと思います。

講義の大詰めには、論文の書き方――の前に、理解の仕方について学びます。実際に論文を書くためには、多くの先行研究に触れる必要があります。先人たちが何を学び、考え、残してきたのか。これを知らずに、新しい発見を示すことはできないからです。本講義では、実際の論文を参考にしつつ、実用的な論文の理解の仕方についてもお話があります。いきなり論文を書く! というのは大変ハードルが高いですから、論文に接するための心構えから学べる、というのは、卒業論文という最終決戦が待ち構える学生にとっても、大変心強いことと思います。

講義後、先生と交流する生徒

耳から知識を、目から芸術を。「研究」という奥深い世界の一端を覗き見る、楽しい講義でした。

それでは、このあたりで筆を置きたいと思います。

(写真撮影:齊木果穂)

芸術学コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

芸術学コース

2024年08月07日

【芸術学コース】スクーリング「芸術学研修」の魅力を紹介

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の白石恵理です。 パリ・オリンピックが盛り上がりを見せるなか、この夏をどのようにお過ごしですか。 今回は6月22日(土)…

-

芸術学コース

2024年08月03日

【芸術学コース】「観る専門」さんも描いてみよう!

みなさん、こんにちは。芸術学コースの松田です。 先日、この春入学されたみなさんのお話を伺う機会がありました。それぞれの自己紹介の中で「絵を描くことは得意…

-

芸術学コース

2020年09月23日

【芸術学コース】儚き肉体の栄光

こんにちは。芸術学コースの佐藤真理恵です。時おり秋の気配を感じるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。 本来ならば、この時期、巷にはまだ東京オリン…