歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】奈良本辰也記念文庫のご紹介

2024年09月21日

【歴史遺産コース】奈良本辰也記念文庫のご紹介

こんにちは、歴史遺産コース業務担当非常勤講師の山下です。

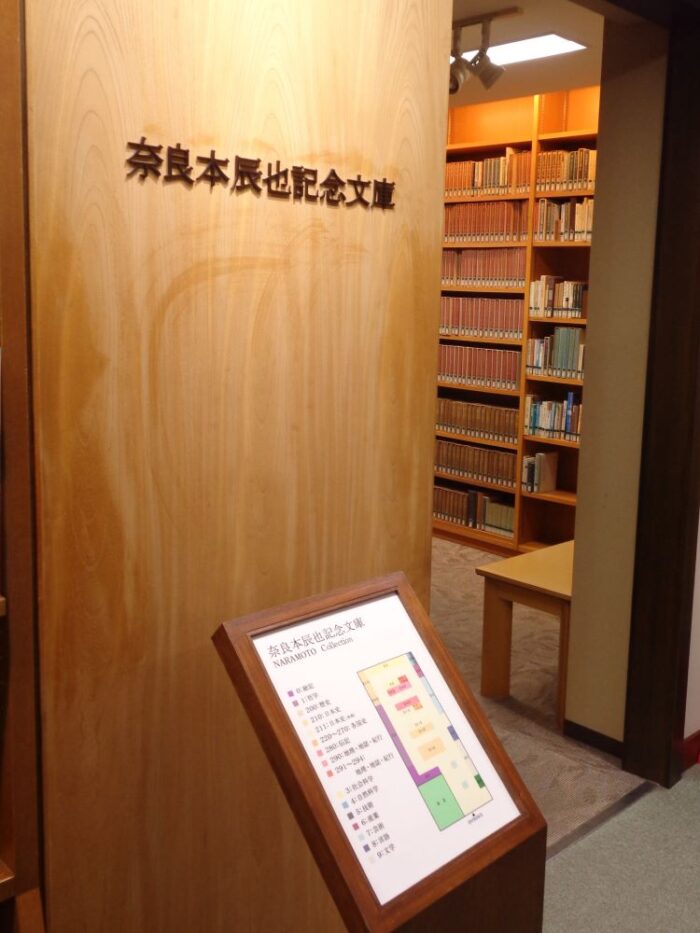

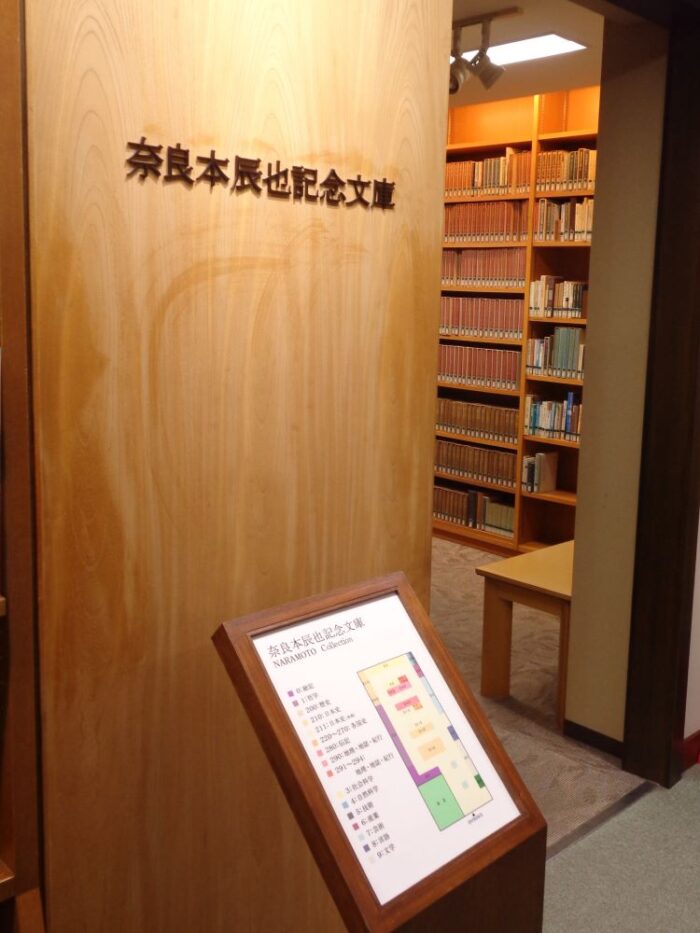

今回は、京都芸術大学の大学図書館(芸術文化情報センター)の一角にある「奈良本辰也記念文庫」についてご紹介します。

(簡単な紹介は既に本ブログでもなされていますので、こちらもどうぞ)

「奈良本辰也記念文庫」には名前の通り、奈良本辰也氏(1913~2001)の蔵書約一万二千冊がご遺族からの寄贈を受けて収められています。図書館の一角にそのスペースが設けられ、開架で自由に閲覧できます。

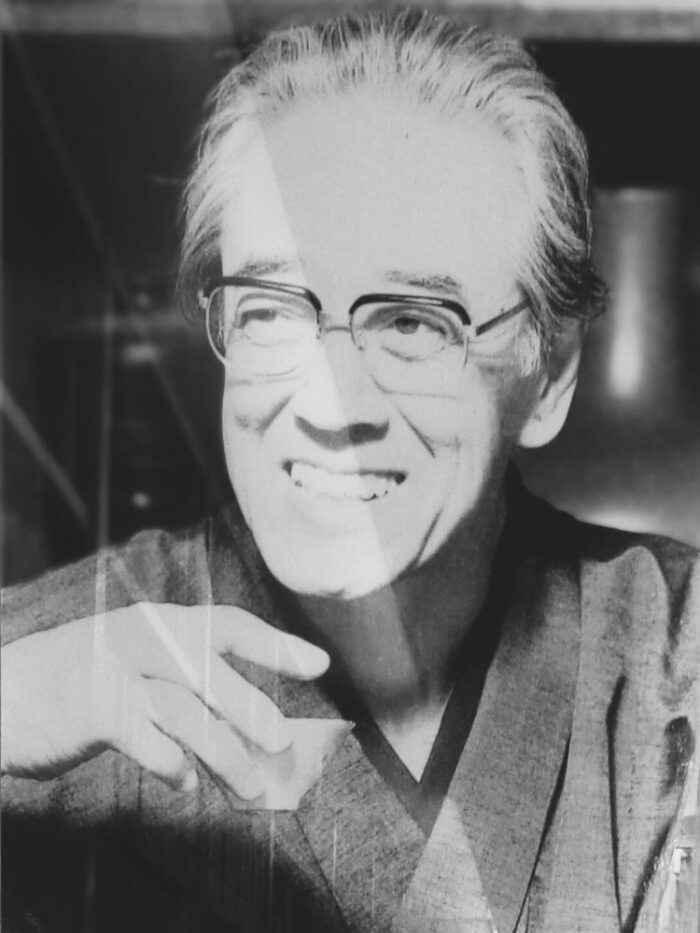

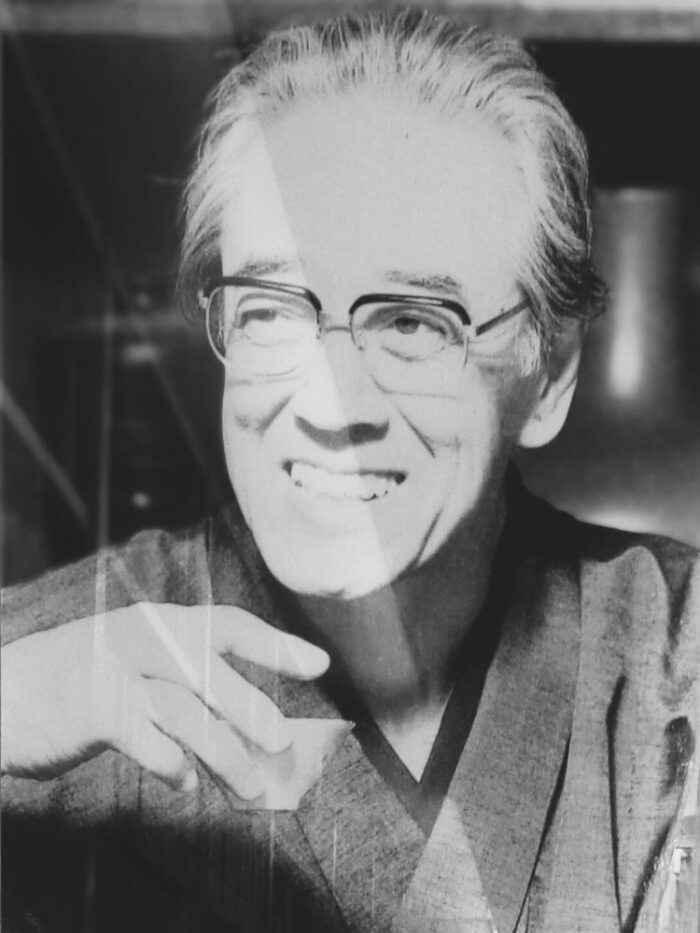

奈良本辰也氏は戦後京都を代表する日本史学の研究者のひとりです。

山口に生まれて、京都帝国大学に進み、戦中から戦後にかけて近世思想史・明治維新史・部落問題研究などで業績を残しています。また、戦後には『吉田松陰』(1951、岩波書店〈岩波新書〉)・『高杉晋作』(1964、中央公論社〈中公新書〉)などの評伝や、『京都の庭』(1955、河出書房新社)などのエッセイを発表し、一般にも広く読まれました。1969年には大学紛争のなかで立命館大学を辞し、在野にうつって研究と著述を続けています。

京都芸術大学との関係でいえば、1985年に瓜生山学園の理事となり、のちには顧問となっています。そもそも本学の創設者である德山詳直は、若い頃に奈良本辰也『吉田松陰』を読んで感銘を受け、後に京都芸術短期大学を設立したという経緯もありました。

戦前から1990年代まで、政治的にも知的な関心においてもさまざまな変遷を辿っているわけですが、「奈良本辰也記念文庫」にはその遍歴を物語る蔵書が収められており、その点に注目して書棚をまわるのも面白いです。

思想や経済学関係の著作から、日本史学の基礎的な史料集、出身の山口を中心とする各地域の史料目録や史料(ガリ版刷りのものを含む)、茶や庭などの文化・芸術関係、詩・小説などの文芸書などなど。大きな写真が載るタイプの大型本が多いのも特徴的です。

全般に蔵書への書き込みはほとんどないようです。ごく一部、戦中か戦後すぐに購入して読んでいたと思われる岩波文庫などに書き込みがあり、若い頃の様子を垣間見ることができます。

もちろん奈良本氏自身による著作も並んでいます。各著作で言及される本や史料は当然ながら蔵書の中にあるものが多く、実際に著述にさいして手に取られただろう本を探してみるのも一興でしょうか。

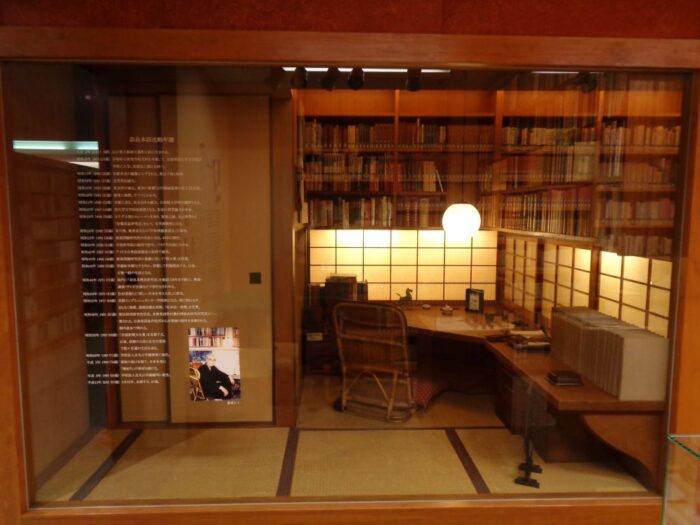

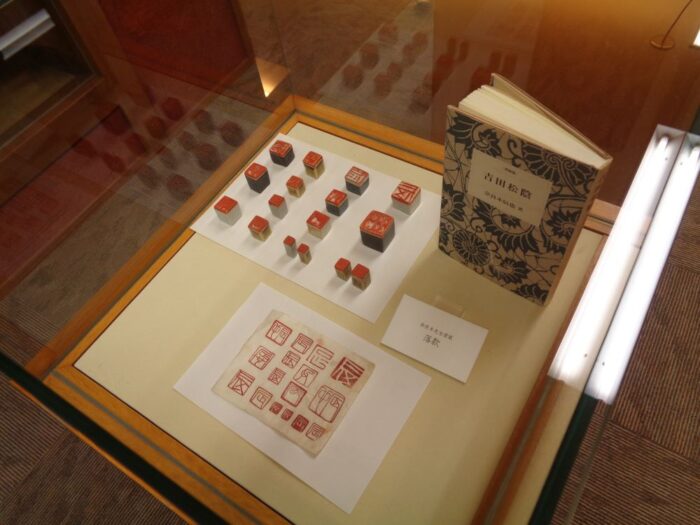

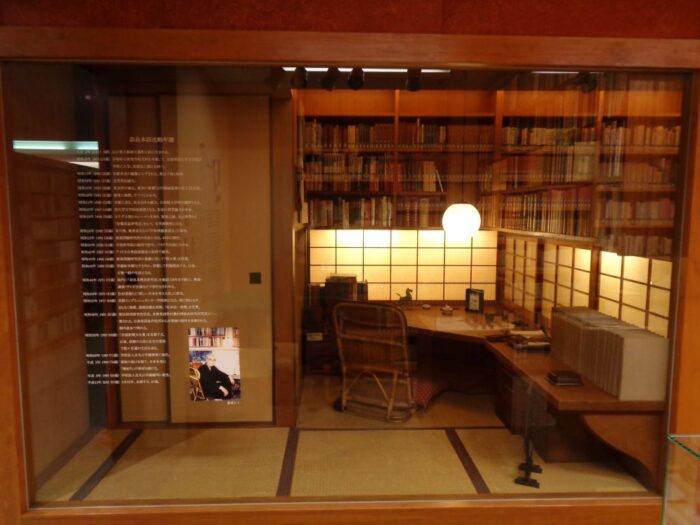

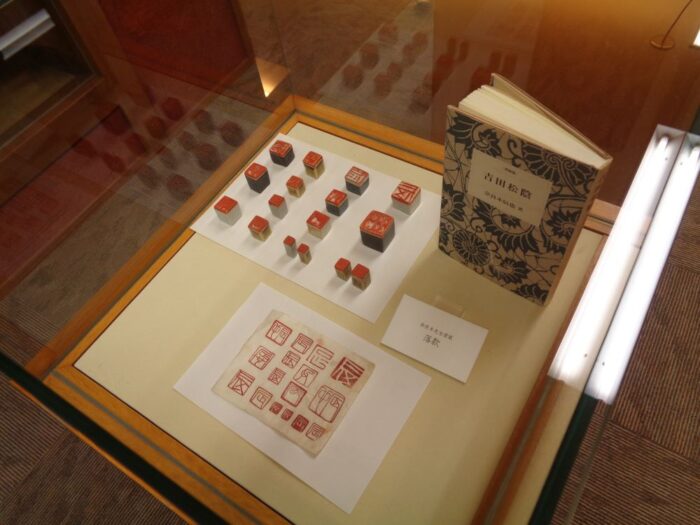

「奈良本辰也記念文庫」には蔵書のほかにも、書斎の再現や落款などの展示がなされています。

書斎には掘りごたつ式の机・椅子とそれを取り囲む書棚、筆墨・ペンなどが並んでいて、非常に落ち着いた良い雰囲気です。奈良本氏は書斎や茶室の設計もしたとのことなので、この書斎もご自身の設計なのかもしれません。

彼は特に晩年には庭や滝、民芸などの風景や物などから文化や美意識を論じています。その意味では、書斎や落款などの展示は記念文庫としてまさにふさわしいものに感じます。

以上、「奈良本辰也記念文庫」のご紹介でした。

是非、瓜生山キャンパスにお越しの際には「奈良本辰也記念文庫」にもお立ち寄りいただき、戦前・戦後を生きた歴史学者の足跡をたどってみてください。

歴史遺産コース|学科・コース紹介 大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

今回は、京都芸術大学の大学図書館(芸術文化情報センター)の一角にある「奈良本辰也記念文庫」についてご紹介します。

(簡単な紹介は既に本ブログでもなされていますので、こちらもどうぞ)

「奈良本辰也記念文庫」には名前の通り、奈良本辰也氏(1913~2001)の蔵書約一万二千冊がご遺族からの寄贈を受けて収められています。図書館の一角にそのスペースが設けられ、開架で自由に閲覧できます。

奈良本辰也氏は戦後京都を代表する日本史学の研究者のひとりです。

山口に生まれて、京都帝国大学に進み、戦中から戦後にかけて近世思想史・明治維新史・部落問題研究などで業績を残しています。また、戦後には『吉田松陰』(1951、岩波書店〈岩波新書〉)・『高杉晋作』(1964、中央公論社〈中公新書〉)などの評伝や、『京都の庭』(1955、河出書房新社)などのエッセイを発表し、一般にも広く読まれました。1969年には大学紛争のなかで立命館大学を辞し、在野にうつって研究と著述を続けています。

京都芸術大学との関係でいえば、1985年に瓜生山学園の理事となり、のちには顧問となっています。そもそも本学の創設者である德山詳直は、若い頃に奈良本辰也『吉田松陰』を読んで感銘を受け、後に京都芸術短期大学を設立したという経緯もありました。

戦前から1990年代まで、政治的にも知的な関心においてもさまざまな変遷を辿っているわけですが、「奈良本辰也記念文庫」にはその遍歴を物語る蔵書が収められており、その点に注目して書棚をまわるのも面白いです。

思想や経済学関係の著作から、日本史学の基礎的な史料集、出身の山口を中心とする各地域の史料目録や史料(ガリ版刷りのものを含む)、茶や庭などの文化・芸術関係、詩・小説などの文芸書などなど。大きな写真が載るタイプの大型本が多いのも特徴的です。

全般に蔵書への書き込みはほとんどないようです。ごく一部、戦中か戦後すぐに購入して読んでいたと思われる岩波文庫などに書き込みがあり、若い頃の様子を垣間見ることができます。

もちろん奈良本氏自身による著作も並んでいます。各著作で言及される本や史料は当然ながら蔵書の中にあるものが多く、実際に著述にさいして手に取られただろう本を探してみるのも一興でしょうか。

「奈良本辰也記念文庫」には蔵書のほかにも、書斎の再現や落款などの展示がなされています。

書斎には掘りごたつ式の机・椅子とそれを取り囲む書棚、筆墨・ペンなどが並んでいて、非常に落ち着いた良い雰囲気です。奈良本氏は書斎や茶室の設計もしたとのことなので、この書斎もご自身の設計なのかもしれません。

彼は特に晩年には庭や滝、民芸などの風景や物などから文化や美意識を論じています。その意味では、書斎や落款などの展示は記念文庫としてまさにふさわしいものに感じます。

以上、「奈良本辰也記念文庫」のご紹介でした。

是非、瓜生山キャンパスにお越しの際には「奈良本辰也記念文庫」にもお立ち寄りいただき、戦前・戦後を生きた歴史学者の足跡をたどってみてください。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2021年11月16日

【歴史遺産コース】1200年の教えを伝える「お山」―比叡山と世界遺産を学ぶ―

歴史遺産コース教員の石神裕之です。 京都を囲む山々も少しずつ色づいてきました。瓜生山も薄紅葉です。 さて今回は歴史遺産コースの数あるフィールドワーク授業のなかで…

-

歴史遺産コース

2020年05月02日

【歴史遺産コース】STAY HOME期間における歴史遺産の学び方−国会図書館デジタルコレクションを活用する−

京都はまさに新緑の季節。しかし新型コロナウイルス感染症対策のための外出自粛により、せっかくの美しい自然や文化遺産にも触れられない期間が続いておりますが、みなさん…

-

歴史遺産コース

2024年02月03日

【歴史遺産コース】『源氏物語』と下鴨神社 ―六条御息所が御手洗川に重ねた想いとは―

歴史遺産コースの加藤詩乃です。 今回は本学瓜生山キャンパスからほど近い、源氏物語ゆかりの下鴨神社についてご紹介したいと思います。 源氏物語に登場する下鴨神社の有…