文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】「表現の継続性」を考えるために

2024年10月08日

【文芸コース】「表現の継続性」を考えるために

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

いきなりですが、下記を御覧ください。

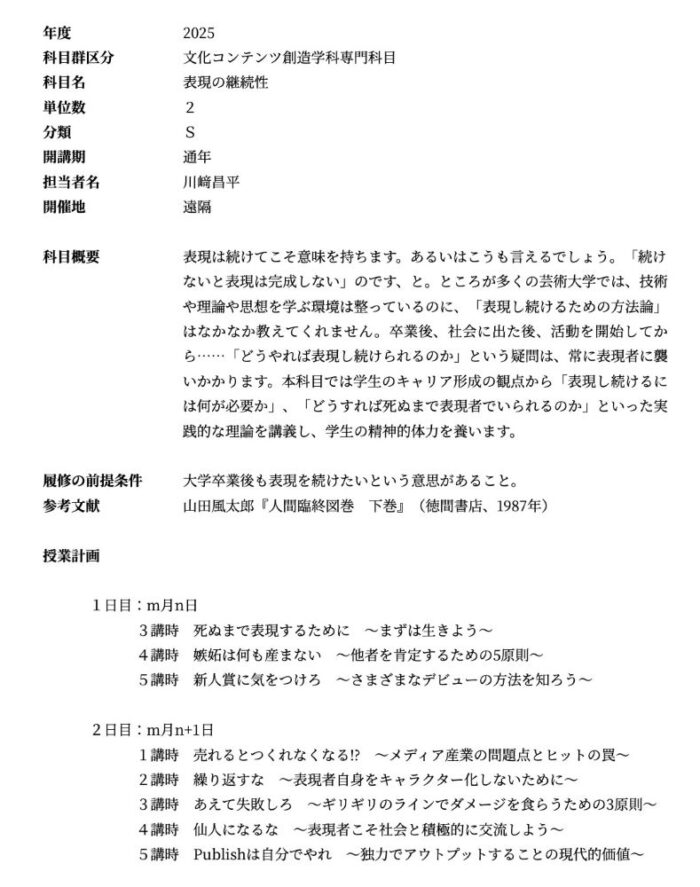

私が勝手に考えた科目「表現の継続性」の架空シラバス。

先日ある学生から、「卒業後のことを教えてくれる講義科目はないんですか? どうやってアーティストとして食べていくか、みたいな講義とか?」という質問を受けまして、「確かにそうですねえ。そういうの、あってもいいかもしれませんね」と思い、考えてみた講義の架空のシラバスです。

どうです? 履修してみたいと思います? 芸大生だった頃の私なら、一も二もなく履修したでしょう。だって、誰も教えてくれませんでしたもん、「どうやって食っていくのか」とか「どうすればプロとして長く活躍できるのか」なんて。仕方なし、体当たりの現場主義、泥を啜ってもがきにもがいて、どうにかこうにか今日に至ることができましたが……若い頃にもっとそのあたり、しっかり先輩の事例などをヒアリングしておけば、もうちょいスマートに生きられたんじゃないかなあ、などと思ったりするわけです。別に後悔なんかしてませんが……。

というわけで、今回のブログでは、この架空のシラバスを叩き台に、「表現の継続性」とういうテーマについて考えてみたいと思います。授業計画にそって解説していきましょう。

◯初日

3講時 死ぬまで表現するために 〜まずは生きよう〜

当たり前ですが、表現を継続するためには、生きなければなりません。生きるためにはお金が必要です。お金を得るためには労働をしなければなりません。表現とお金を直結させて考えがちな人が多い日本という国ですが……その思考がそもそも視野狭すぎですよ、表現をすることとお金を稼ぐことは別の行為として考えるべきですよ、という話をします。

4講時 嫉妬は何も産まない 〜他者を肯定するための5原則〜

これ、一番陥りがちな、よくない思考形態です。嫉妬する時間ってハチャメチャ無駄ですよ……と言いたいのですが、それでも嫉妬してしまう人のために、どうすれば他人の表現を認められるか、どうすれば嫉妬と無縁な日常を過ごせるか、どうすれば他者の活躍から学びの糧を得られるか……簡単なんです、認めればいい。「うーん、すごい表現だ。私にはできそうにない」と認めた瞬間、自分の中に何が足りていないのかが明瞭になるわけです。すると自然、そこを深堀りして学べばよいことに気がつけるわけです。

5講時 新人賞に気をつけろ 〜さまざまなデビューの方法を知ろう〜

これも文芸コースなどですと特に多く観察できる思考パターンなんです。私自身は出版業界に身を置いていたので賞の存在は別に否定しないんですが、受賞しかデビューの道がないって思い込むのが一番危険なんです。プロへの道筋はもっとたくさんありますが……最も効果的な方法が、「他者に表現を見てもらうこと」であり、「他者と表現を共有できる場に飛び込むこと」です。権威に認めてもらう前に、まず目の前の誰かに自分を知ってもらいましょう。

◯2日目

1講時 売れるとつくれなくなる!? 〜メディア産業の問題点とヒットの罠〜

これは私の体験から。『ネットカフェ難民』が売れて流行語大賞まで受賞したあたりから歯車が狂いだしました。社会学者でもなんでもないのに、それ系の仕事しかこなくなり、他のやりたいことが何もできなくなるんです。狙ってやるならそれも悪くないんですが、そうでないのなら下手にスマッシュヒットを飛ばしちゃうと、自分の活動領域を狭めることもあるわけです。

2講時 繰り返すな 〜表現者自身をキャラクター化しないために〜

上記の延長にある話です。これ、むしろ真逆のことを伝えている美術系大学とかあるんですよ。「キャラ固めろ」って。ユーザーに手っ取り早く表現を覚えてもらうには、確かに同じ方法論を繰り返し提示するのは悪手ではないでしょう。でもそれで一生やっていくんですか? 毎日毎日同じものをつくるんですか? キツくないですか? これが仕事だからって自分に言い聞かせられますか? 私は無理です。というか現代ではその方法論、多分通用しません。それやっちゃうと、どのジャンルであってもユーザーが3年持たずに離れていくので。

3講時 あえて失敗しろ 〜ギリギリのラインでダメージを食らうために〜

ですから、チャレンジが大事なんです。表現を続けるってことは表現することに飽きないって意味でもあります。飽きないためには新鮮な感覚を養うことが大切。だからあえて不慣れなジャンルや新しいメディアに挑んでみる。失敗してもいいんです。むしろ失敗したほうがかえって自分の欠点や伸ばすべきポイントの発見につながります。そうすれば表現し続ける目標が見えやすくなるわけです。とはいえ大失敗で経済的にも精神的にもボコボコにされた……となると続けられなくなります。なので、コツは「帰る場所を持つ」こと。自分の居場所さえ確保できれば、ギリギリのところで留まれる〈失敗〉になります。

4講時 仙人になるな 〜表現者こそ社会と積極的に交流しよう〜

いや、これが一番大事かもしれません。アーティストも市民です。世捨て人になっちゃダメ。社会と関わろうとしない人、あるいは社会に対して何らの責任も持っていない人のする表現で、21世紀以降すさまじい強度のものに出会ったことが、私は寡聞にしてありません。良くも悪くも現代は個人と社会の関連が可視化されやすい時代ですから、つながりのない態度がかっこよく見えることは……もうこれから先、ないんじゃないかなあ。あるいは表現者側にとっても、社会からの隔絶は、メリットよりもデメリットのほうが多いように感じます。

5講時 Publishは自分でやれ 〜独力でアウトプットすることの現代的価値〜

テクニカルな面ではここが最も重要な講義となるでしょう。とりわけ文芸領域においては、もうアウトプットを出版社(パブリッシャー)に依存する時代ではありません。がんばって15万字書いて単行本一冊を出版したところで100万円はおろか、50万円にもならない現在の状況を考えれば、もう自分でやったほうが速いし儲かります。そうしたマネタイズの観点においても、表現性を自分で担保するという意味においても、独力でアウトプットすることの価値は、かつてないほどに高まっています。その技法を丁寧に解説します。

はい、ダイジェストでお送りしてみました。

繰り返しますが、架空のシラバスですから、もし「受けてみたい!」と読者の方に思っていただけたとしても、存在しないので諦めてください。

まあ、真面目な話、言いたいことはひとつでして、「表現は続けないと意味がない」。逆に考えれば、続けさえすれば、いいんです。続けていれば、必ず意味は生まれるんです。大学生だった頃の私は劣等生でした。周囲の学生は私より何倍も優れた技術を持ち、賢く、そうして情熱もたっぷり持っていました。でも彼らは社会に出て、やがてひとり、またひとりと表現することをやめていく……。惜しいと思いましたし、今でも「勿体ない」と思い続けています。

おそらく、私はもう見たくないんでしょう、筆を折る人を、表現をやめてしまう人を。ですから、今日も明日も本学において延々叫び続けたいと思うわけです。「表現は続けないと意味がない。だから、どうすれば表現を継続できるかを常に考えよう!」と。

川崎昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2022年08月29日

【文芸コース】作家になるために まずは「恥」を書こう

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。早いもので私が着任してから4ヶ月が経過しました。まだまだ不慣れなところのある私ですが、この4ヶ月でひとつだけ自…

-

文芸コース

2023年10月27日

【文芸コース】2024年度からの文芸コースでは「編集」を学ぶことができます。

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 今回のブログでは、文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方のために、新しい文芸コースの特…

-

文芸コース

2024年10月29日

【文芸コース】冬の怪談

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 通信教育部には「airUコミュニティ」という、独自のSNSがあります。 学生同士が学習上の質問をしあったり、…