アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「本が山と積まれたときに、新しい秩序がうまれる。 書店や図書館では隣り合うはずのない本が、自分の手で隣り合う」 ―――管啓次郎

2024年11月22日

【アートライティングコース】「本が山と積まれたときに、新しい秩序がうまれる。 書店や図書館では隣り合うはずのない本が、自分の手で隣り合う」 ―――管啓次郎

本は何冊読めばいいのか?

こんにちは。アートライティングコース非常勤の青木由美子です。さて、みなさんは1ヵ月に何冊の本を読みますか?

この秋、発表された文化庁の「国語に関する世論調査」によると、「1ヵ月に1冊も読まない」が6割を超えたとのこと。5年前より15%増の急速な読書離れが明らかになりました。

内訳は「読まない」が 62.6%、「1、2 冊」が 27.6%、「3、4 冊」が 6.0%、「5、6 冊」が 1.5%、「7 冊以 上」が 1.8%という結果です。

みなさんは、どれに当たりますか。このデータで見ると、月に5冊以上ならかなりの読書家となるのでしょうか。

私もそれくらいの数は読みますが、自分を読書家だと思ったことはありません。読むのが遅く、自分が望むほど多くを読めないのです。速読できる人が羨ましい。本は迷わず買うほうなので読むスピードが追いつかずいつの間にか未読の本が積み上がります。

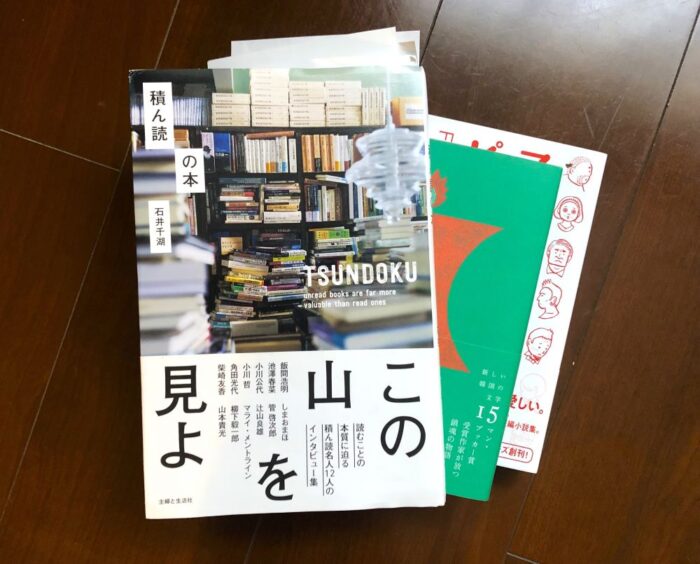

そこで今回は書評家石井千湖さんの『積ん読の本』をガイドに、名だたる本読み12人が積み上げた本の山を探索しつつ本との向き合い方を考えたいと思います。

本の山を仰ぎ見る

画面いっぱいに棚からあふれんばかりの本、床から積み上がった本で覆われた表紙写真が目を引きます。『積ん読の本』は作家、翻訳家、エッセイスト、詩人、研究者、編纂者、書店主など、文章の書き手であり読み巧者といわれる12人に取材したインタビュー集であり、自宅や仕事場を埋め尽くす個性的な蔵書の写真集でもあります。編集のコンセプトは「人はなぜ読めないほど本を買って積むのかを探る」。

著者の石井さんは「積ん読」という言葉には自虐的なユーモアや、うっすらとした罪悪感がにじんでいる、と前書きで述べています。ところが12人の強者の多くは「積ん読」肯定派。むしろ「積むべし!」と礼賛せんばかり。うしろめたさを感じるのは凡百の読者で、選ばれたかれらはなんというか読む力の桁が違うのです。それがわかる数字を本文から拾ってみましょう。

「最近引越ししたんですよ。本だけで200箱」

――作家/柴崎友香

「子供のころは1日3冊から5冊は読んでいた」

――声優・作家/池澤春菜

「体系的知識がなかったので大学生協に置いてある岩波文庫を全部読破しようと思い立ったんです。1日1冊読むというルールを決めて」

――小川哲/作家

「年に2千冊から2千5百冊ほど本を購入している」

――山本貴光/文筆家・ゲーム作家

「今、一般書籍と辞書類、雑誌類をあわせて数千冊がデータになっています」

――飯間浩明/国語辞典編纂者

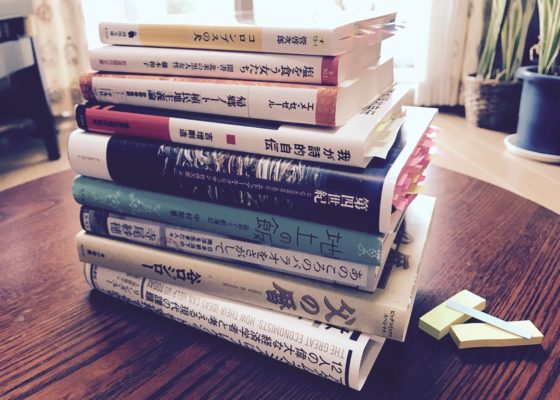

豊かな読書体験は、数字が示すボリュームだけがもたらすものではありませんが、12人が編み出した本との濃密な世界に「量」は欠かせない要素でしょう。『積ん読の本』の写真には物量の迫力があり、本が情報の入れ物であるまえにモノとして存在していることを思い出させます。

特殊翻訳家、柳下毅一郎さんのマンションのあらゆる壁を覆う本棚、積み上がるバンカーズボックス、段ボールには、特殊で稀で変わった本が詰まっています。目を凝らすと、殺人、ホラー、SF、魔術、犯罪史、映画などの文字が見えて、部屋の主人の頭の中を覗いているかのよう。通読する気のない本、資料になる可能性のある本、逃がしたら二度と手に入らないと判断して買った本などいろいろな性質の本が混在するなかで、本棚に入れるかどうか未定のバッファが「積ん読」になるそうです。既存の体系のぎりぎり外側にある、なんだかわからないものに惹かれるという柳下さん。写真をつくづく眺めて、本棚と持ち主の雰囲気は似るのだな、と思いました。

森の図書館を名乗る山本貴光さんの家も圧巻です。蔵書5万冊。いたるところに書棚があり、積める場所すべてに積まれています。

通読したのは2割程度で残りはざっと中身をつかんだ状態で分類。それを「積ん読」というなら実に壮大です。本は自分の関心事が物のカタチをとった知識のインデックスだからいくらあってもいいと。精読するときは余白にメモを書き込み、後日また読むときにはまた書き加える。そうやって本を育てるのだそうです。

取材した12人は、読むスピードが速い方が多いようです。なかでも池澤春菜さんの異能ぶりには驚きました。目で活字を追うのではなく、写真を撮るようにブロックごと頭に入ってくるそうです。毎月30冊から50冊を読んでいますが、「できれば世の中にある本を全部読みたい」と。

インタビューはそれぞれの読書体験を深堀していて読み応えがあります。本への向き合い方や「積ん読」を語ったものから印象的な言葉をピックアップしました。

「一時的に滞在している本で自分専用の図書館を作っていると思えば、急いで読まなくてもいいんじゃないかな」

――柴崎友香

「本は書いた人の世界がパッケージになったもの。本がここにあるということは〈自分じゃない人の世界がここにある〉ということだと思います」

――書店主/辻山良雄

「読書は絶対にしなければならないものではありません。ただ、自由に本を読めることは人間の尊厳にかかわると思います」

――英文学者/小川公代

本は読めないものだから心配するな

最後に詩人で比較文学者管啓次郎さんの言葉を読者に贈ります。

斯界の本読みといわれる方々の話が続くと、自分の読書体験がちっぽけに感じられます。読むべき本を読んでこなかったのではと不安にも。そんな時には管啓次郎さんのエッセイタイトル『本は読めないものだから心配するな』がなんとも優しく響きますね。

ご紹介してきた『積ん読の本』でも、柴﨑さん山本さんのおふたりが、そのエッセイから引用して「積ん読」のよさを語っています。

そして管啓次郎さんは12番目に登場。本を買ったまま読めていないことは全然問題ない、と熱弁しています。

「第一に本は〈冊〉という単位で考えるべきではない。本は物質的に完結したような顔をしているけれども、あらゆる本、あらゆるページと瞬時のうちに連結してはまた離れるということを繰り返しています。~(中略」~本は常に進行中、生成中のヴァージョンだから、表紙から裏表紙まで読んでも読み終わることはない。何が書いてあったか忘れてしまうのもあたりまえです」

最近、管さんは作品のなかの一節を抜き出して熟読する、パラグラフリーディングを提唱しています。読了して結末を知ることは重要ではない。途中でやめてもかまわない。パラグラフから文体をつかみとることが大切だと。なんだか楽しく本が読めそうな気がしてきました。

石井千湖著『積ん読の本』主婦と生活社

管啓次郎『本は読めないものだから心配するな』ちくま文庫

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2021年06月23日

【アートライティングコース】手によって、人間は思考の手ごたえに触れる(アンリ・フォシヨン)

こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりゆうこです。 朝早くから明るく、鳥のさえずりが響きわたる季節ですね。梅雨の真っ只中ではありますが、雨のな…

-

アートライティングコース

2019年08月28日

【アートライティングコース】「文章力を身につけるこつとか、教えてくれと聞かれますけど、答えは一つしかない。『本を読め』」(町田康)

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 アートライティングコースは現在夏学期の真っ只中。通信教育部では多くのスクーリングが行われている季節ですが…

-

アートライティングコース

2022年03月18日

【アートライティングコース】或る芸術が人を強くうつのは、その純粋なフォルムにおいてである(ロベール・ブレッソン)

こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりゆうこです。 みなさんが長年親しんで傍ら置き、何度でも開いてしまう本はどんな本でしょうか? 私にとっての…