芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「暗さ」の魅力、再考

2024年12月25日

【芸術学コース】「暗さ」の魅力、再考

(東京・丸の内にて撮影 2024年12月)

みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。いよいよクリスマス・シーズンが到来、街はきらびやかなイルミネーションで明るく華やかな雰囲気に包まれています。毎年、このシーズンのキラキラした輝きを楽しみにしているのですが、今年は少し違った気持ちを抱いています。このような明るさに対して、「暗さ」というものの魅力にも目を向けるようになりました。暗いことは、こわい、危ないなど否定的に捉えられることも多いですが、今回は「暗さ」がもつ魅力について書いてみたいと思います。

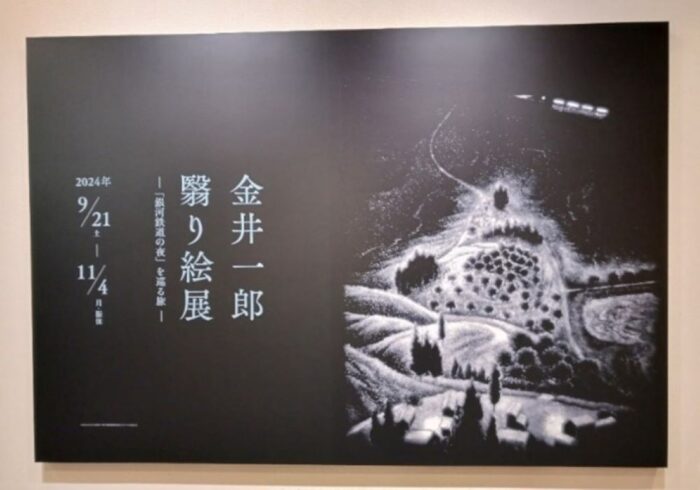

金井一郎 翳り絵展 ー「銀河鉄道の夜」を巡る旅ー

(展覧会会場にて撮影 東京・吉祥寺美術館、2024年11月)

私が「暗さ」に興味を持ったきっかけは、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の世界観をテーマにした展覧会「金井一郎 翳り絵展 -『銀河鉄道の夜』を巡る旅-」の体験でした。「翳り絵(かげりえ)」とは、展覧会サイトの説明によれば、「針で無数の孔をあけた黒いラシャ紙を重ね、後ろから当てた光が針孔を通り複雑に屈折することで、独特の立体感と透明感を創り出す」という金井氏が考案した創作の技法です1。会場には翳り絵のほかにも、乾燥した烏瓜などの植物の中に小さな照明を入れたランプや、灯りをともしたジオラマ風の作品が展示されていました。

1 https://www.musashino.or.jp/museum/1002006/1002258/1002259/1006468/1007164.html

この小さな灯りを組み込んだ作品をより引き立たせていたのが、その展示方法です。黒い遮光幕で囲まれた会場には全体を照らす照明はなく、光源は各作品に組み込まれた灯りのみ、カムパネルラやジョバンニが暮らす世界の夜、あるいは銀河鉄道が走る夜の空を彷彿とさせる暗闇の中で、翳り絵や小さな灯りを伴う作品は、光の繊細なグラデーションや質感が際立って見えました。同時に、その立体感のある光によって周囲の暗さは深みを増し、「ゆたかな暗さ」とでもいうべきものも感じられたのでした。

改めて考えると、現代の夜の明るさは、人工的な光による不自然なものであることに気づきます。街灯や人家のない山や森の中に行けば、光源は月や星の明かりのみですし、人々の住む街中でも、昔の夜は今よりずっと暗かったはずです。そのことは、たとえば絵画作品からもうかがうことができます。

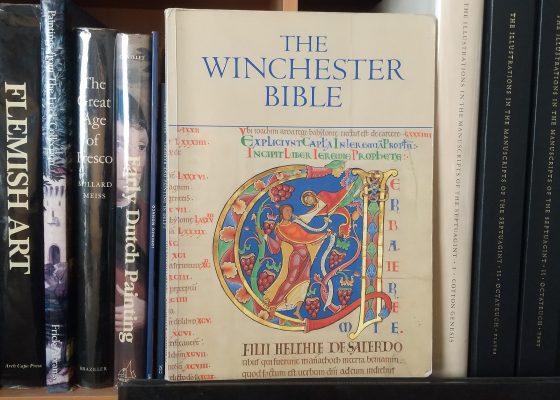

絵画作品にみる「ゆたかな暗さ」

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《大工の聖ヨセフ》(1642/1644年、キャンバス・油彩、137×102cm、ルーヴル美術館)

図版は所蔵館サイトを参照:2 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010063817

「暗さ」の魅力を感じさせる作品として私がまず思い浮かべるのは、17世紀フランスの画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593–1652)の作品、たとえば《大工の聖ヨセフ》2です。この宗教画には、イエスの養父である大工ヨセフが腰を折って作業をしている姿と少年時代のイエスが、暗がりの中で向かい合っている様子が描かれています。二人のいる空間を照らすのは、少年イエスが胸元で持つ1本のろうそくのみ。その光がイエスの横顔をくっきりと浮かび上がらせ、彼がこの作品の中心的な存在であることを示しています。同時に、その光はヨセフが作業する手元もほのかに照らしており、ひとつの小さな光が両者を結びつけています。周囲には暗がりが広がっていますが、それは冷たいものでも恐怖を感じさせるものでもありません。そのおだやかな暗さは、親子が共有する親密な空間を感じさせ、心理的な距離の近さや信頼感を想像させます。あたたかさや心地よさ、安心感を感じさせるような「暗さ」が想像できる、すてきな作品だと思います。

アダム・エルスハイマー《エジプトへの逃避》(1609年、銅、30.6 × 41.5 cm、ミュンヘン・アルテ・ピナコテーク)

3 https://www.sammlung.pinakothek.de/en/artwork/7yxYYEbxYm/adam-elsheimer/die-flucht-nach-aegypten

もう一つご紹介したいのが、アダム・エルスハイマー(1578–1610)《エジプトへの逃避》です。この作品は、幼子イエスを抱いたマリアと彼らを守るヨセフが、ヘロデ王の追手を避けながら夜通し旅を続ける場面を描いた宗教画です。同時に、夜の風景画としても高い評価を受けています。

もう一つご紹介したいのが、アダム・エルスハイマー(1578–1610)《エジプトへの逃避》です。この作品は、幼子イエスを抱いたマリアと彼らを守るヨセフが、ヘロデ王の追手を避けながら夜通し旅を続ける場面を描いた宗教画です。同時に、夜の風景画としても高い評価を受けています。画面中央下には、マリアとヨセフそして幼子イエスが描かれています。ヨセフが持つ小さな松明の灯りが暗闇の中で親子の顔を照らしており、その表情には、追手から逃れる緊張感が感じられます。背景に広がる森の深い暗闇は、親子の先行きへの不安を暗示しているかのようです。同時に、その暗闇の奥に入ることで追手の目を逃れる可能性もまた暗示しているようにも思えます。

画面左下には、火をおこす羊飼いや動物たちが描かれています。これから寛いで休もうとしており、その準備をしていると想像できます。追手から逃れるために夜通し逃げなければならない親子の切迫した様子とは対照的です。さらに彼らの頭上には、星々や天の川がきらめき、夜空と水面上に映る2つの満月が幻想的な雰囲気を作り出しています。画面の半分を占める夜空の詳細な描写は、美術館サイトの説明によれば、当時発明されたばかりの望遠鏡を用いた観察に基づいているそうです3。光と暗闇のグラデーションを巧みに描き分けることで、夜の自然な暗さとその美しさを見事に表現した作品だと思います。

明るすぎる夜の問題

最後に、芸術から少し離れますが、夜の明るさの問題についても触れておきたいと思います。夜の明るさは、私たちに豊かさや利便性をもたらし、特に安全性の面では欠かせない存在となっています。しかしその一方で、人工的な明るさがもたらす負の側面-光害(ひかりがい)も見過ごすことはできません。環境省のパンフレットによれば、光害とは「照明の設置方法や配光が不適切で、景観や周辺環境への配慮が不十分なために起こるさまざまな影響」を指します4。それは夜空の星々を見えにくくするだけでなく、ウミガメや鳥など動物の生態系、植物の生育、さらには私たち人間の健康にも悪影響を及ぼしていることが指摘されており5・6、明るすぎる夜の影響は、広く議論されるべき問題として、すでにご存じの方も多いでしょう。

NASA Visibie earth https://visibleearth.nasa.gov/images/55167/earths-city-lights

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』のはじまりの章7やアダム・エルスハイマー《エジプトへの逃避》にも描かれている天の川。皆さんが住んでいる場所から、天の川を見ることはできるでしょうか? 国立天文台ホームページの記事を参照すると、日本では約70パーセント、北米では80パーセント、ヨーロッパでは60パーセントの人が天の川を見ることができない場所に住んでいるそうです5。私も長らく天の川の見えない場所に住んでおり、最後に天の川をみたのはいつだったのか思い出せません。

(東京駅付近にて撮影 2024年12月)

都会の夜景やイルミネーションのキラキラとした輝きは、私たちを魅了します。その一方で、満天の星空に包まれる静かな暗さや、心の距離を縮めるような親密さを感じる自然な暗闇もまた、ゆたかな感情をもたらしてくれます。このクリスマス・シーズン、街の華やかな明かりを存分に楽しむと同時に、「暗さ」の価値や魅力についても考えてみてはいかがでしょうか。その際、先に挙げたような絵画などの作品を手がかりにするのもおすすめです。「暗さ」を一つの文化として捉え、掘り下げて考えてみる。さらにそれを大学という場で専門的に研究し、論文という形でまとめることも可能です。

暗さと光の間に広がるゆたかな世界について改めて目を向けてみる、この記事がそのきっかけとなればうれしく思います。

4 https://www.env.go.jp/air/life/hoshizorakansatsu/observe-5.html

5 https://www.nao.ac.jp/news/blog/2022/20221021-light-pollution.html

6 https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2019/02/story/special_190220/

そのほか光害についての記事をまとめたページ。科学、環境、文化などいろんな視点からの記事が紹介されています。https://note.com/parsonii/n/n70738e43f4d3

7 宮沢賢治『銀河鉄道の夜 -宮沢賢治童話集3』講談社 青い鳥文庫、2017年、7-11頁。

参考文献:乾正雄『夜は暗くてはいけないか 暗さの文化論』朝日選書、1998年

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2022年08月29日

【芸術学コース】「ロンケンイチのテーマ、何にしよう?」

皆さん、こんにちは。お元気にお過ごしでしょうか。芸術学コースの教員の武井です。今年の夏も暑かったですね。大変な豪雨もありました。皆さんがお健やかであることを祈…

-

芸術学コース

2022年05月11日

【芸術学コース】ある通信教育学生のレポート実録

芸術学コースの大橋利光です。いきなりですが、画像でお示ししたのは、私の学部時代の作品スケッチです。《彫三島茶碗 銘 残雪》という朝鮮時代の茶碗で、静岡県熱海市…