陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】卒業制作のインプットとアウトプット

2024年12月17日

【陶芸コース】卒業制作のインプットとアウトプット

こんにちは。陶芸コース業務担当非常勤講師の戸矢万葉(とや まは)です。

こんにちは。陶芸コース業務担当非常勤講師の戸矢万葉(とや まは)です。冬の寒気が身にしみる頃となりましたね…師走という言葉を見聞きすると、文字通り走り回るような何かと忙しい時期かと思います。お世話になっている先生から「師走とは、師匠ですら駆け巡る季節であるぞ」と言われ、なるほど…と頷きました。師走の由来は、“師馳す”からきていることと繋がったのは、つい最近のことでした。

私が学生のときは11月から2月にかけて、特に忙しく制作や焼成、テキストをまとめたりと毎日のように動きまわっていました。卒業制作に取り組む最終年次生は11月から2月にかけて、制作や焼成、テキストをまとめなど忙しくなる印象があるかもれませんが、陶芸コースでは一年を通じ、適したスケジュールが設定されています。今回のブログではその卒業制作スクーリングの一部をご紹介します。

さて卒業制作5では、いよいよ焼成の時間にはいりました。

卒業制作1では、今までおこなってきた作品制作やテキスト課題、また外で見聞きしてきたものを還元しつつ、自分がつくりたいものを言語化していくことをベースにプレゼンがおこなわれました。先生方がコメントし、そこから再度、作品形態を煮詰めていくという流れです。

卒業制作2-4では、主に制作が中心です。他のスクーリングと異なるのは、自分のペースで進めることができるところです。複数の作品を組み合わせて制作する人や大きなサイズをつくる人、細かな装飾や絵付けが入る人など、その過程は様々です。このスクーリングは特殊で、授業の度に素焼きやテストピースをこまめに実行できます。

1日目では、多くの人が釉薬をかけるところからスタートします。何人かの方は、終わらせるために早めに教室に入り、窯詰め前、最後の工程を進めていきます。なぜかというと…1日目の終わりに、窯詰めが待っているため、皆さんいつも以上に一意専心でした。

1日目では、多くの人が釉薬をかけるところからスタートします。何人かの方は、終わらせるために早めに教室に入り、窯詰め前、最後の工程を進めていきます。なぜかというと…1日目の終わりに、窯詰めが待っているため、皆さんいつも以上に一意専心でした。 釉薬掛けも今まで学んできた技法を駆使し、作品の形や釉薬の特徴に合わせ、色を重ねていきます。アウトプットの時間とも言えますね。

釉薬掛けも今まで学んできた技法を駆使し、作品の形や釉薬の特徴に合わせ、色を重ねていきます。アウトプットの時間とも言えますね。 こちらの方は、釉薬を塗りつつも展示の方法や次の卒業制作6(合評)のことを考えながら、作業をされていました。この頃になると展示の仕方も考え取り組むことで、より自分の思い描いたゴールまで辿り着くことができます。

こちらの方は、釉薬を塗りつつも展示の方法や次の卒業制作6(合評)のことを考えながら、作業をされていました。この頃になると展示の仕方も考え取り組むことで、より自分の思い描いたゴールまで辿り着くことができます。 いよいよ、窯詰めです。普段のスクーリングより一層、窯詰めへ関わることができます。

いよいよ、窯詰めです。普段のスクーリングより一層、窯詰めへ関わることができます。窯の詰め方も作品の大きさや焼成方法で違い、何人かでおこなう際には、まるでパズルのように作品を動かし、窯の中に詰めていきます。ピタッとはまったときは、なんとも言えない達成感もあり、私は中々気に入っている作業です。

また、窯の温度計測も同一の窯に詰めたチームでおこなっていきます。もちろん近くには、先生方もいるので、常に質問・相談できる体制が整っています。

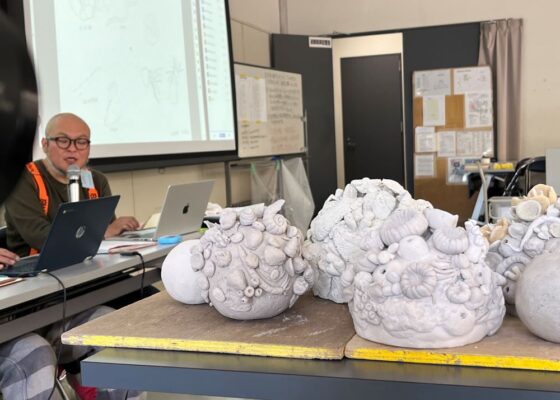

2日目は窯の温度計測をしつつ、外部講師の先生や卒業制作担当の先生方のレクチャーとワークショップの時間です。このタイミングで、改めて先生方の作品やそれに対する言葉、展示方法などを見ることで、インプットとアウトプットが交互におこなえる貴重な機会です。入学を検討中の方は、先生方の展覧会などに足を運び、触れてみる機会も陶芸コースを知る一つの手段とも言えるのではないでしょうか。

2日目は窯の温度計測をしつつ、外部講師の先生や卒業制作担当の先生方のレクチャーとワークショップの時間です。このタイミングで、改めて先生方の作品やそれに対する言葉、展示方法などを見ることで、インプットとアウトプットが交互におこなえる貴重な機会です。入学を検討中の方は、先生方の展覧会などに足を運び、触れてみる機会も陶芸コースを知る一つの手段とも言えるのではないでしょうか。陶芸分野以外でも日常の中で私たちの周りに転がる幾つもの物事を絡ませ想像していくことこそが芸術的創作活動に繋がっていくことだと思います。そして土から考えられることが何かを知り、問いかけることで、私たちの身の回りのものへ改めて目を向けることができるのかもしれません。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

陶芸コース紹介ページ

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

陶芸コース

2024年06月19日

【陶芸コース】2024年度卒業制作スタート!

こんにちは。お初にお目にかかります。 陶芸コース業務担当非常勤講師の戸矢万葉(とや まは)と申します! いよいよ今年度の卒業制作がはじまりました!通常のスクーリ…

-

陶芸コース

2024年11月16日

【陶芸コース】「自宅で陶芸制作をするために」と「よくいただくご質問」

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 通信教育過程で陶芸を学ぶと聞くと、どのような課題や授業があるのかや自宅での制作についてなど、気になるこ…

-

陶芸コース

2023年04月19日

【陶芸コース】新年度ご入学おめでとうございます!教員のご紹介

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして在学生の皆さん、今年度もどうぞよろしくお願いいたしま…