陶芸コース

- 陶芸コース 記事一覧

- 【陶芸コース】「自宅で陶芸制作をするために」と「よくいただくご質問」

2024年11月16日

【陶芸コース】「自宅で陶芸制作をするために」と「よくいただくご質問」

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。

通信教育過程で陶芸を学ぶと聞くと、どのような課題や授業があるのかや自宅での制作についてなど、気になることはたくさん出てくると思います。

今回のブログでは実際に陶芸コースにお寄せいただいたご質問をもとに、通信教育部での陶芸学修のあれこれをご紹介していきます。

◇スペースについて

遠隔授業を選択した際の受講や自宅での課題など、学外で制作を行わなければならない時には制作スペースが必要です。

在学中の学生の方の多くはご自宅のリビングや自室、玄関先などで制作されている方が多いようです。

実際に制作を行う手元スペースを新聞1p(約40cm×約55cm)程、さらに土や道具などを置くスペースを加えた新聞1p程、とすると新聞の見開きほどのスペースがあれば十分に制作ができます。

実際に制作を行う手元スペースを新聞1p(約40cm×約55cm)程、さらに土や道具などを置くスペースを加えた新聞1p程、とすると新聞の見開きほどのスペースがあれば十分に制作ができます。

(近くに置いておく土や道具は空いているスペースがあればどこにでも置けますので、見開き分を確保する必要はありません。)

手ろくろにはこのような板を置いて制作するとろくろと作品が張り付かず便利です。

手ろくろにはこのような板を置いて制作するとろくろと作品が張り付かず便利です。

もちろん直接手ろくろの上で制作してから、板の上に置き換えても問題ありません。

遠隔授業や自宅での課題制作は、学内の環境をご自身の環境に合わせてセッティングすることができる機会です。

制作を行いやすい道具の配置や、作品を運びやすい動線などをご自身で考え準備することで、今後の制作に役立つ生きた経験を身につけることができますね。

◇道具について

課題によって準備する道具は違いますが、どの課題にも共通する基本の道具のセットの案内があります。

例えば、手ろくろや各種ヘラなどの陶芸用専門の道具、手ぬぐいや乾燥防止用のゴミ袋などの一般的な道具など、どのような道具がどの授業で必要になっているかがわかりやすく明記されています。

この画像は一部ですが、必要な道具やその道具の用途の説明が書かれた資料もこのように準備されていています。

また、専門的な道具は大学内のストアでセット購入できるようになっていますので安心です。

そしてよくいただくご質問の中の一つに、「窯、電動ろくろを持っていなくても受講ができるのか」というものがあります。

まずどちらも持っていなくても問題ありません。

窯は陶芸作品を制作するための必須の設備ですが、陶芸コースでは焼成は基本的に大学の窯で行います。

ですので、例えば遠隔授業で制作した作品は学生さんがご自身で梱包を行なって大学指定のダンボールに入れて配送していただきます。

焼成前の土は大変脆いですが、それら作品を梱包するためのポイントや注意点などを詳しく書かれた資料や、教員からのアドバイスなどから梱包、配送についての知識をつけることができます。

またわからないことがある時は、教員に質問することもできますので気になることはどんどん質問していきましょう。

電動ろくろも大学に1人1つずつありますので、問題ありません。

授業時間内に課題を制作できるよう、教員がしっかりとサポートします。

碗や鉢の観察をし、電動ろくろを使って制作を行います。

碗や鉢の観察をし、電動ろくろを使って制作を行います。

この日、初めて電動ろくろに触るという方も少なくありません。

しかししっかりと作品が完成するように授業が組まれています。

ろくろの授業が気になる方はぜひこちらのブログをご参考になさってください。

◇授業について

カリキュラムや授業の履修について、通信教育部では特に1年次入学の方と3年次編入の方で、条件が違ってきます。

大学の資料はもちろん、入学時のガイダンスで主任教員から詳しく説明がありますので、卒業までのスケジュールを組む際の参考にすることができますね。

授業は大学で行われる対面、学外で受講の遠隔と選択することができます。

「対面授業はどのように行われるのか、また遠隔授業のイメージがわからない」というご質問も最近は多いです。

対面時は、教員からの道具の使い方、土の扱い方、作品への細かいアドバイスを直接受けることができます。

大きな道具や重いろくろ、土などは大学に準備されていますので、学生の方々の準備物は持ち運べる道具のみです。

遠隔時も対面時と変わらず、教員からの道具の使い方、土の扱い方、作品への細かいアドバイスを受けることはもちろんできます。

また画面を通しての受講になりますので、他の学生の方への教員のアドバイスも聞きながら制作ができたり、移動の時間がないので、ゆったりと受講できるという感想も集まっています。

他にもよく質問で、「大学での学びと陶芸教室との違いとは何か」をいただくことがあります。

最近は陶芸教室も増えており、気軽に陶芸を始められる機会や場所はたくさんありますね。

身近に陶芸制作を行えるのはとても素晴らしいことだと感じます。

その中で陶芸を大学で学ぶということは、まず授業・課題がしっかりと組まれており成績が出ることが大きな特徴の一つです。

たくさんある陶芸の技術を学ぶことはもちろんですが、陶土や釉薬の専門的な授業を受けることができます。

釉薬の授業を紹介しているブログ記事もぜひご覧ください。

制作前の作品アイディアをスケッチで描いたり、レポートを書いたり、さらには授業で作品の制作意図や学びを整理し言語化する合評の時間もあります。

スムーズな陶芸学修のために授業は組まれており、在学中の日々は他では得難い経験になるではないでしょうか。

また授業課題に沿って制作することは決して自分の作りたいもの、好きなものだけを作るというわけではありません。

あくまで課題に沿った作品を自分で考え制作するという、ある種の制限が付いてくるものです。

しかしその制限は時に自分の発想だけでは辿り着けない作品を生み出すアイディアを見つけることができます。

さらに他の学生の方々の作品や制作を見ることで、新たな刺激を得ることもできると思います。

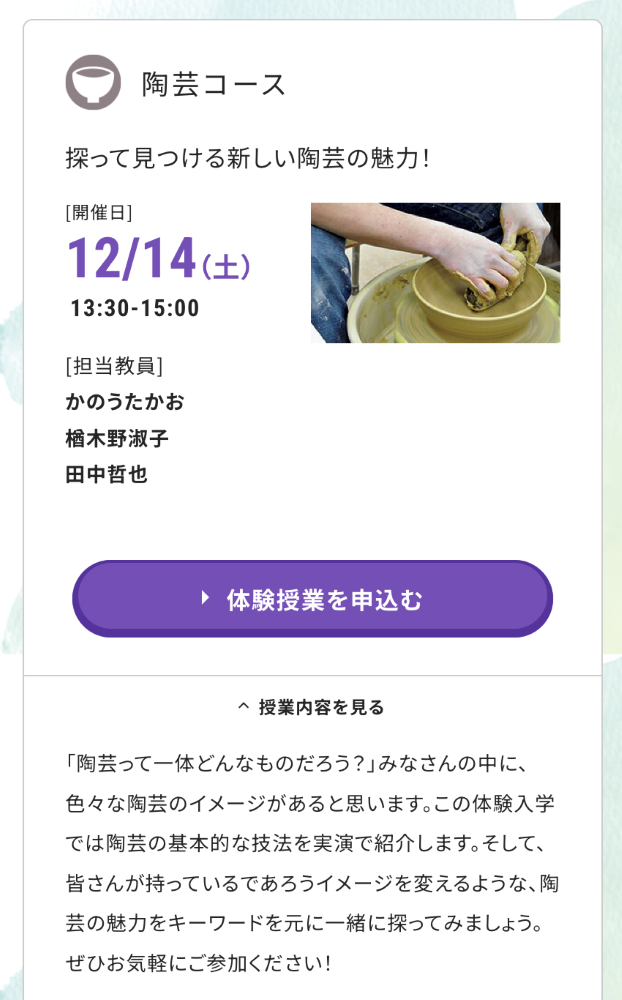

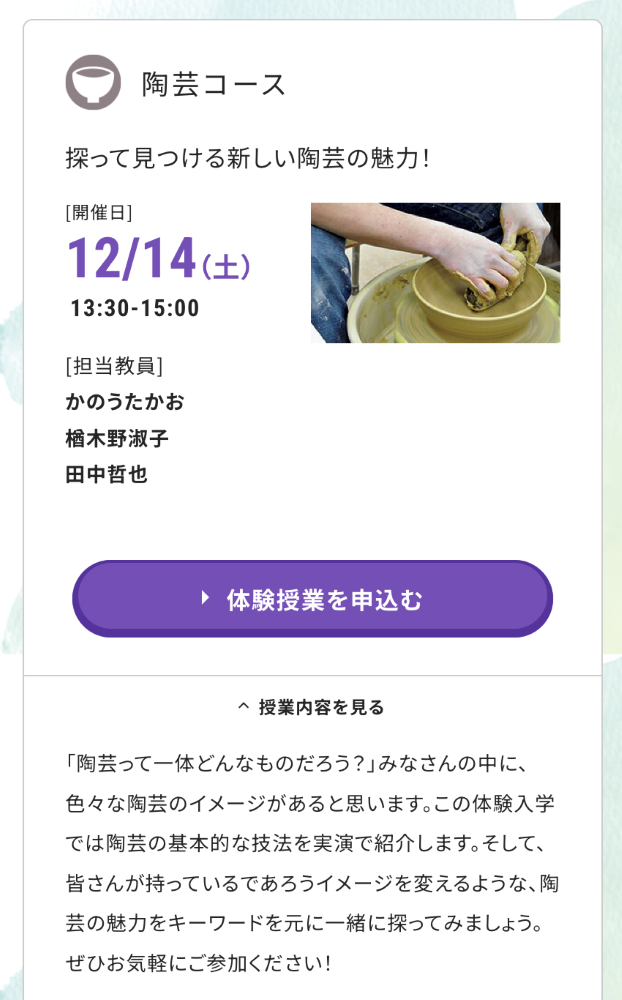

他にも詳しい授業についてや、陶芸コースについて、そもそも陶芸って一体どんなものだろうと気になった方はぜひ12月14日13:30~15:00まで行われる京都芸術大学通信教育部の陶芸コース体験入学を覗いてみませんか。

教員3名が陶芸やコースの魅力をお話し、そして実際に少しの制作も行います!

この教員の中には本学の陶芸コースを卒業されて作家として活躍されている先生もいらっしゃいます。

この教員の中には本学の陶芸コースを卒業されて作家として活躍されている先生もいらっしゃいます。

実際の授業の様子、入学前に思っていたことや、実際に入学して違ったこと、卒業してからの活動など、

直接気になっていることを聞くことができる機会です。

特に質問がなくても、陶芸について色々な内容を話していますのでお時間がよければぜひオンライン体験入学にお越しください。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/briefing/1day-dec/

最後までお読みいただきありがとうございました。

陶芸コース紹介ページ

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

通信教育過程で陶芸を学ぶと聞くと、どのような課題や授業があるのかや自宅での制作についてなど、気になることはたくさん出てくると思います。

今回のブログでは実際に陶芸コースにお寄せいただいたご質問をもとに、通信教育部での陶芸学修のあれこれをご紹介していきます。

◇スペースについて

遠隔授業を選択した際の受講や自宅での課題など、学外で制作を行わなければならない時には制作スペースが必要です。

在学中の学生の方の多くはご自宅のリビングや自室、玄関先などで制作されている方が多いようです。

実際に制作を行う手元スペースを新聞1p(約40cm×約55cm)程、さらに土や道具などを置くスペースを加えた新聞1p程、とすると新聞の見開きほどのスペースがあれば十分に制作ができます。

実際に制作を行う手元スペースを新聞1p(約40cm×約55cm)程、さらに土や道具などを置くスペースを加えた新聞1p程、とすると新聞の見開きほどのスペースがあれば十分に制作ができます。(近くに置いておく土や道具は空いているスペースがあればどこにでも置けますので、見開き分を確保する必要はありません。)

手ろくろにはこのような板を置いて制作するとろくろと作品が張り付かず便利です。

手ろくろにはこのような板を置いて制作するとろくろと作品が張り付かず便利です。もちろん直接手ろくろの上で制作してから、板の上に置き換えても問題ありません。

遠隔授業や自宅での課題制作は、学内の環境をご自身の環境に合わせてセッティングすることができる機会です。

制作を行いやすい道具の配置や、作品を運びやすい動線などをご自身で考え準備することで、今後の制作に役立つ生きた経験を身につけることができますね。

◇道具について

課題によって準備する道具は違いますが、どの課題にも共通する基本の道具のセットの案内があります。

例えば、手ろくろや各種ヘラなどの陶芸用専門の道具、手ぬぐいや乾燥防止用のゴミ袋などの一般的な道具など、どのような道具がどの授業で必要になっているかがわかりやすく明記されています。

この画像は一部ですが、必要な道具やその道具の用途の説明が書かれた資料もこのように準備されていています。

また、専門的な道具は大学内のストアでセット購入できるようになっていますので安心です。

そしてよくいただくご質問の中の一つに、「窯、電動ろくろを持っていなくても受講ができるのか」というものがあります。

まずどちらも持っていなくても問題ありません。

窯は陶芸作品を制作するための必須の設備ですが、陶芸コースでは焼成は基本的に大学の窯で行います。

大学にある電気窯の一部です。

ですので、例えば遠隔授業で制作した作品は学生さんがご自身で梱包を行なって大学指定のダンボールに入れて配送していただきます。

焼成前の土は大変脆いですが、それら作品を梱包するためのポイントや注意点などを詳しく書かれた資料や、教員からのアドバイスなどから梱包、配送についての知識をつけることができます。

またわからないことがある時は、教員に質問することもできますので気になることはどんどん質問していきましょう。

電動ろくろも大学に1人1つずつありますので、問題ありません。

授業時間内に課題を制作できるよう、教員がしっかりとサポートします。

碗や鉢の観察をし、電動ろくろを使って制作を行います。

碗や鉢の観察をし、電動ろくろを使って制作を行います。この日、初めて電動ろくろに触るという方も少なくありません。

しかししっかりと作品が完成するように授業が組まれています。

ろくろの授業が気になる方はぜひこちらのブログをご参考になさってください。

【陶芸コース】初めてのロクロ制作!

◇授業について

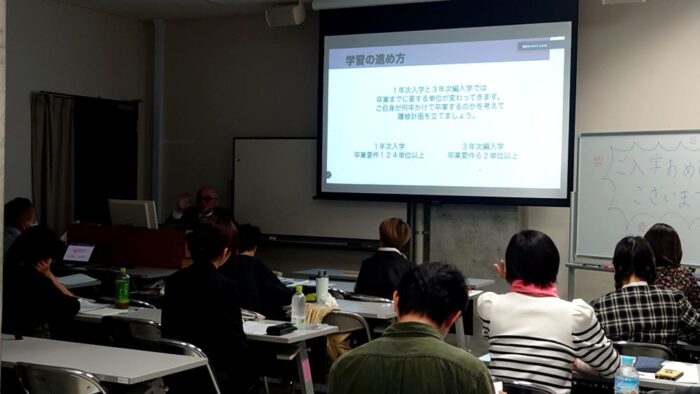

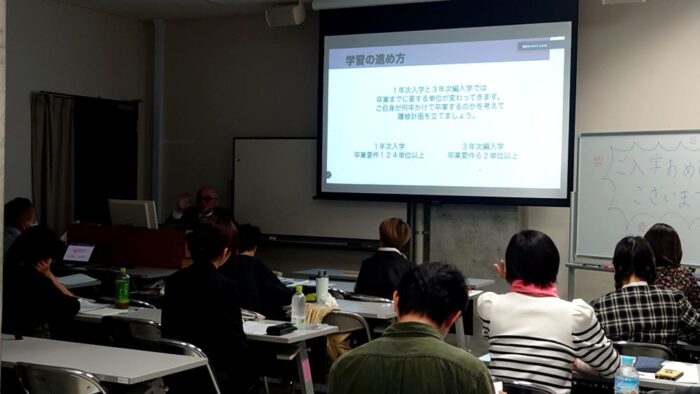

カリキュラムや授業の履修について、通信教育部では特に1年次入学の方と3年次編入の方で、条件が違ってきます。

大学の資料はもちろん、入学時のガイダンスで主任教員から詳しく説明がありますので、卒業までのスケジュールを組む際の参考にすることができますね。

24年度の入学ガイダンスの様子です。京都と東京、オンラインでも開催されました。

授業は大学で行われる対面、学外で受講の遠隔と選択することができます。

「対面授業はどのように行われるのか、また遠隔授業のイメージがわからない」というご質問も最近は多いです。

対面授業の様子です。

対面時は、教員からの道具の使い方、土の扱い方、作品への細かいアドバイスを直接受けることができます。

大きな道具や重いろくろ、土などは大学に準備されていますので、学生の方々の準備物は持ち運べる道具のみです。

遠隔授業の様子です。教員デモンストレーションは手元までしっかりと見ることができます。

遠隔時も対面時と変わらず、教員からの道具の使い方、土の扱い方、作品への細かいアドバイスを受けることはもちろんできます。

また画面を通しての受講になりますので、他の学生の方への教員のアドバイスも聞きながら制作ができたり、移動の時間がないので、ゆったりと受講できるという感想も集まっています。

他にもよく質問で、「大学での学びと陶芸教室との違いとは何か」をいただくことがあります。

最近は陶芸教室も増えており、気軽に陶芸を始められる機会や場所はたくさんありますね。

身近に陶芸制作を行えるのはとても素晴らしいことだと感じます。

その中で陶芸を大学で学ぶということは、まず授業・課題がしっかりと組まれており成績が出ることが大きな特徴の一つです。

たくさんある陶芸の技術を学ぶことはもちろんですが、陶土や釉薬の専門的な授業を受けることができます。

釉薬の授業で制作されたテストピース。

釉薬の授業を紹介しているブログ記事もぜひご覧ください。

【陶芸コース】スクーリング「釉薬研究」の様子を見てみよう!

制作前の作品アイディアをスケッチで描いたり、レポートを書いたり、さらには授業で作品の制作意図や学びを整理し言語化する合評の時間もあります。

スムーズな陶芸学修のために授業は組まれており、在学中の日々は他では得難い経験になるではないでしょうか。

また授業課題に沿って制作することは決して自分の作りたいもの、好きなものだけを作るというわけではありません。

あくまで課題に沿った作品を自分で考え制作するという、ある種の制限が付いてくるものです。

しかしその制限は時に自分の発想だけでは辿り着けない作品を生み出すアイディアを見つけることができます。

さらに他の学生の方々の作品や制作を見ることで、新たな刺激を得ることもできると思います。

他にも詳しい授業についてや、陶芸コースについて、そもそも陶芸って一体どんなものだろうと気になった方はぜひ12月14日13:30~15:00まで行われる京都芸術大学通信教育部の陶芸コース体験入学を覗いてみませんか。

教員3名が陶芸やコースの魅力をお話し、そして実際に少しの制作も行います!

この教員の中には本学の陶芸コースを卒業されて作家として活躍されている先生もいらっしゃいます。

この教員の中には本学の陶芸コースを卒業されて作家として活躍されている先生もいらっしゃいます。実際の授業の様子、入学前に思っていたことや、実際に入学して違ったこと、卒業してからの活動など、

直接気になっていることを聞くことができる機会です。

特に質問がなくても、陶芸について色々な内容を話していますのでお時間がよければぜひオンライン体験入学にお越しください。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/briefing/1day-dec/

最後までお読みいただきありがとうございました。

陶芸コース紹介ページ

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

陶芸コース

2022年07月14日

【陶芸コース】伝統工芸から見える陶芸とのつながりは?

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 今回は7月1日(金)~31日(日)まで大阪府豊能郡にあるアートギャラリー、toyono gallery…

-

陶芸コース

2022年08月05日

【陶芸コース】円柱からの展開(手びねり技法)切ったり貼ったり膨らませたり!

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日は7月16日(土)17日(日)に開講された陶芸Ⅲ-2(円柱からの展開/手びねり技法)K1日程のスク…

-

陶芸コース

2022年10月27日

【陶芸コース】円柱からの展開(手びねり技法)切ったり貼ったり膨らませたり!(後半)

皆さん、こんにちは。通信陶芸コース教員、楢木野淑子です。 本日は8月に開講した「陶芸Ⅲ-2(円柱からの展開/手びねり技法)」のスクーリング授業の様子を紹介します…