書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】硯を愛でる(3)

2024年12月25日

【書画コース】硯を愛でる(3)

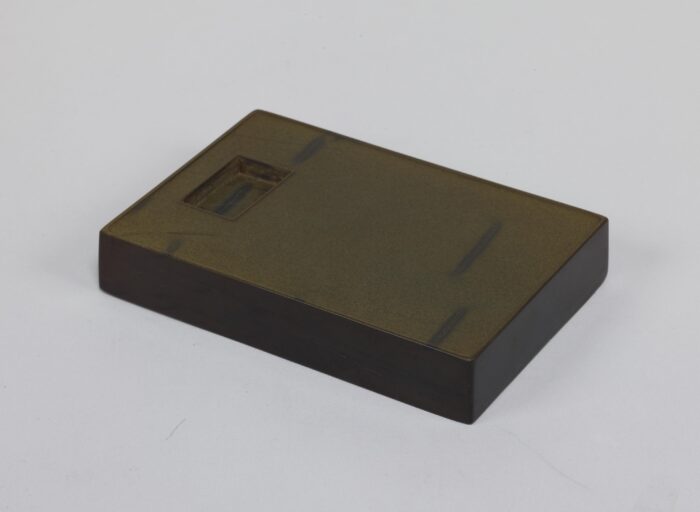

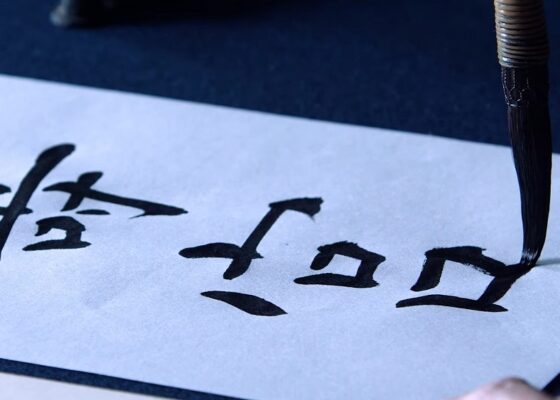

さてこちらが今回お迎えした硯です。

歙州硯(きゅうじゅうけん)といいます。

歙州硯

青緑がかった夜空に星が散りばめられているような美しさです。硯陰(けんいん:硯の裏面)はまるで星が降り注いでいるようにも見えます。硯側(けんそく:硯の側面)は薄い層の重なりを確認できます。

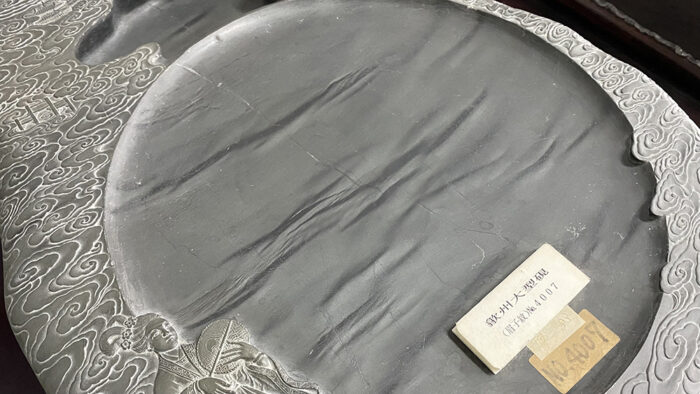

歙州硯 硯陰 部分

金色の輪のような部分を金環、月に薄い雲がかかったような金色の部分を金暈(きんうん)、小さな金銀の粒の部分を金星や銀星と呼びます。このような石采(けんさい:石の彩や模様など)は必ず入っているものではありません。これらは磨墨や手入れに多少影響するため、硯面(けんめん:硯の表面)にあまり多く入っていない方が実用硯として使いやすいかもしれませんね。ですが、今回は硯にみられる模様や材質の細部まで観察して、そして墨を磨ってみたくなり、お迎えすることに至ったのでした。

硯は中国産を唐硯、日本産を和硯と大別して、さらに産出場所や石文、色味などの特徴から細分化して捉えていくと理解しやすいと思います。文房四宝といわれる筆墨硯紙のなかでも、特に硯は聞き慣れない語句も多いため難解ですが、文字面からわかることも多くあります。

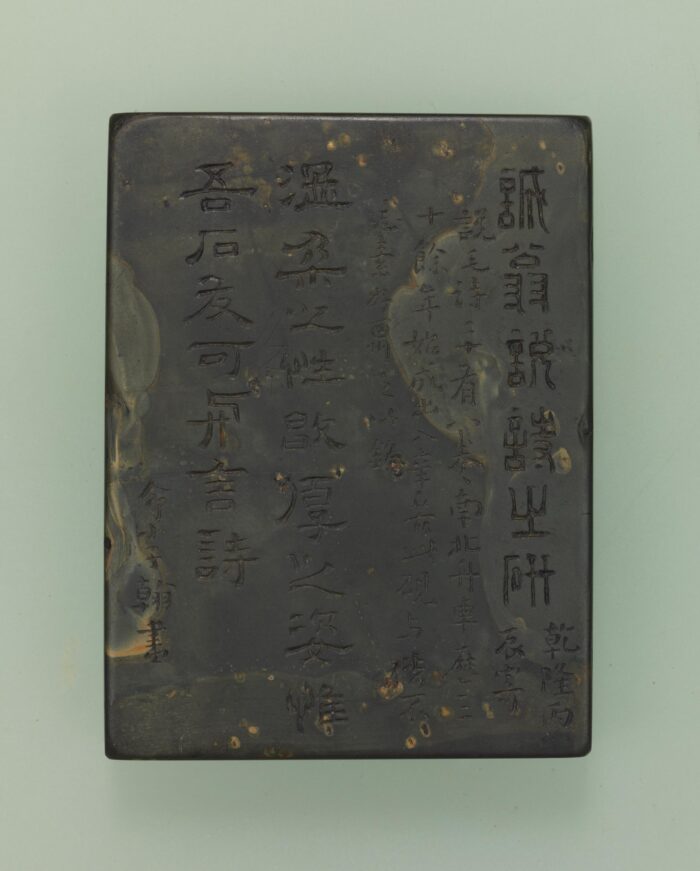

例えば「ビシモンキュウジュウセキチョウホウケン」と聞けばなんのこっちゃ分からず、必殺技名にも思えて身構えてしまいそうです。しかし「眉子紋歙州石長方硯」となるとどうでしょう。長方ということは四角い、長方形の硯かなと想像できますね。眉…?これは何だろうと少し気になりませんか?次の画像をご覧になると納得できるかと思います。眉子紋とは羅(うす絹の意)のような文様が集まり眉状になった模様を指します。眉といっても長眉子、短眉子、雁湖眉子(湖上を雁が過ぎるようすを思わせる形状)など様々あります。

眉子紋歙州石長方硯(東京国立博物館所蔵) ※1 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

歙州眉子紋硯(株式会社墨運堂所蔵)

硯の王者とされる端渓硯(たんけいけん)とならび”端歙”と称されるように、歙州硯もまた優れた硯の一つとされてきました。歙州硯は江西省婺源から安徽省歙県にかけての山脈から産出する硯石からできています。この一帯の様々な坑から採石されたため、ひとえに歙州硯といっても実に幅広く、硯色も蒼黒、青碧、灰青など様々です。北宋の政治家・文人である蘇軾(そしょく・1036-1101)は、詩書画に秀で驚くほど墨にもこだわっていましたが、遺した詩文の内容から歙石についての評価の高さを窺うこともできます。

蘇軾、その字(あざな)は子瞻 (しせん)、号は東坡居士(とうばこじ)。号から蘇東坡とも呼ばれていました。書画コースでは蘇軾の書《黄州寒食詩巻》についても学ぶ機会があります。作詩の意や字形の特長など知ることができますのでお楽しみに。

金暈金星歙州石長方硯(東京国立博物館所蔵) 硯陰 ※2

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

ちなみに硯の材質は石に限りません。石材以外の硯も古くから使われてきました。例えば、筒瓦の半円丘状上部を削り作られた瓦硯(がけん)、軒先や屋根に使われた瓦当の裏面を整形して作られた瓦当硯、建物に用いられた煉瓦から作られた磚硯(せんけん)、陶土や磁土で焼いた陶瓷硯(とうじけん)、乾漆の技術を用い木で形づくり磨墨面には微細な石末を混ぜて作られた漆硯(しっけん)などがあります。珍しいものには、ラピスラズリを材質とする青金玉硯(せいぎょくけん)などもあります。鉄硯や銅硯といった金属で作られた硯もありますが、墨の素材である膠(にかわ)は低温度下では固まる性質をもつため、硯下には硯を湯などで温めるためと思われる空洞があります。翡翠を加工した美しい翡翠硯も存在しますが、その素材性から磨墨には適さず鑑賞用として文人などに好まれていました。工夫を凝らして身近なものから製硯し、ときには清賞の品とする、それは硯と人の関係から生まれた文化の一つのように思います。

翡翠硯(東京国立博物館所蔵) ※3

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

それでは最後に次の画像をご覧ください。きらきらと輝いてまるで宇宙空間が広がっているかのようです。一体何か分かりますか?こちらは最初にお見せした画像、歙州硯の部分拡大写真になります。肉眼では見えない美しさがあり、思わずため息が出ます。硯はこんなにも美しいものだったのかと驚いた人も多いのではないでしょうか。またこれを知ったことで、これからの硯への見方も少し変わるように思います。

歙州硯 部分拡大 (筆者撮影 転載・二次利用禁止)

硯材となる石は、自然のなかで気の遠くなるような長い年月をかけてできた物質です。それが時を超えて硯という役割を担い、いま自らの手元にあると思うと、私は胸が熱くなります。硯は目で楽しみ、手入れをしながら何十年も使い続けられる・使い継いでいけるからこそ「愛でる」という言葉がよく似合う道具のように思います。墨を磨るには時間や体力、忍耐力も必要になりますが、硯に水を注ぎ、そして墨を磨ぐ瞬間は、石に命が宿る喜びのようなものを私は感じます。

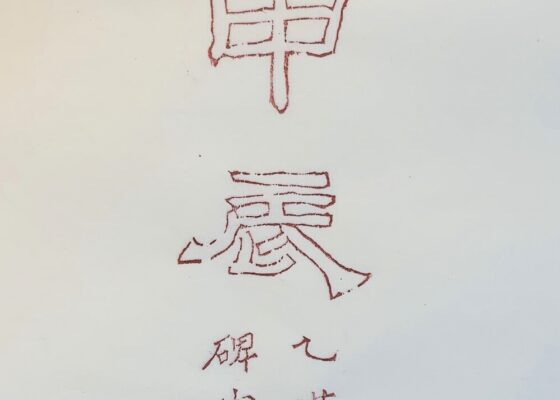

最後に珍しい資料を掲載しましたが、今回のように表面的には見えていることでも、本質はまだ分かっていない・見えていないことは数多く存在すると思います。だからこそ何歳になっても学び続けることで、新しい何かを掴み切り拓くきっかけが生まれて人の心は豊かになるのではないでしょうか。その学びの場が書画コースであると嬉しく思います。

参考文献

- 植村和堂「筆・墨・硯・紙」、理工学社、1977年。

- 宇野雪村「文房古玩事典」、柏書房、1993年。

- 桐生眞輔「書 伝統と現代1」、藝術学舎、2022年。

- 文化遺産オンライン(https://bunka.nii.ac.jp)、 2024年12月21日閲覧。

出典

※1 国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1667?locale=ja)

※2 国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1668?locale=ja)

※3 国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1679?locale=ja)

▼全20の学科・コース毎に、担当教員が専門教育科目のカリキュラムをLive配信!

書画コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

書画コース

2023年09月28日

【書画コース】「墨流し」をやってみよう!

9月下旬にも関わらず、暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。本日は、自宅で簡単にできる「墨流し」の方法をご紹介していきたいと思います。 本…

-

書画コース

2023年12月26日

【書画コース】「干支」を用いる

●はじめに 子、丑、寅、卯、辰……。 こんにちは。書画研究室の渡邊です。いま僕がやっていたことは、本学の威信にかかわるため秘密です。 十二支を始めから読み上げな…

-

書画コース

2024年03月01日

【書画コース】なぜ「古典」を学ぶの?

今年度も残りわずかとなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。年度の切り替わりというのは仕事が増えるもので、私も普段よりは慌ただしい日々を送っています。…