芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」を観て 〜作家のプライベートな問題は、私たちに還元される

2025年01月09日

【芸術学コース】「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」を観て 〜作家のプライベートな問題は、私たちに還元される

みなさん、明けましておめでとうございます。芸術学コースの松田です。みなさんは六本木ヒルズにいらしたことはあるでしょうか。ここを訪れたことがあれば、摩天楼の足元に8本の足で地面に爪痕を残すように卵を守り立っている巨大な蜘蛛の存在に気づかれることでしょう。この作品はタペストリーを修復する仕事をしていた作家の母のメタファーである言われています。

この彫刻《ママン》を制作したルイーズ・ブルジョワ(1911-2010)の大規模展「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」が、六本木・森美術館で開かれています(2024年9月25日〜2025年1月19日)。

ブルジョワは、威圧的な父と病弱な母の看護で抑圧された幼少期から青春期を過ごしました。この経験は両親が亡くなってもなお、彼女の98年という長い一生に影を落としていたようです。それは彼女の作品の中に集約され、「家族」「母性」「フェミニズム」「精神分析」を貫いて表現されています。

この作品については邦題よりも原題の《Give or Take》の方が、しっくりくるような気がします。Give and Takeではなく、GiveかTakeか選択せざるを得ない状況で、非情にならねばならない切迫感を力の入った拳と力無く開いた掌が表現しているようです。

乳房とつながる5つの白い糸巻き。「5」という数字は、父・母・ルイーズと姉と弟、ルイーズと夫と3人の子ども、彼女が属した2つの家族にまつわる数字だということです。母と思える女性には腕がなく、子を抱きしめることができません。そんな母は、母乳と思える白い糸に囚われて良い母であることを強いられているとも、良い母が白い糸を使って子を支配しているとも解釈することができるでしょう。

こちらは赤いグァッシュで描かれた7枚の《授乳》の連作のうちの2枚です。赤の滲みは母乳が血液から生成されているということをふと思い出させます。乳飲み子とは、乳によってのみ生かされており、授乳されることが唯一の命綱でもあるという、なんと頼りない生き物でしょうか。授乳は子を育てる愛情の証であるはずのものが、これらの作品からは不穏な気持ちや暴力的な圧迫感も感じます。

森美術館の最もフォトジェニックなスペースに展示されている本作は、窓からの日差しを浴び、とても美しく輝いていました。頭のない男性が不自然なまでに湾曲し、吊るされています。かつてヒステリーを起こすのは女性だけと言われていた通説を、19世紀に精神科医ジャン=マルタン・シャルコーが男性も罹患する精神病だと発表し覆しました。ヒステリー=女性、美しい体躯=女性という2つの固定観念をこの作品は問題提起しています。

鉄格子の中の赤い頭部は舌を出してこちらを嘲笑うかのようにぼんやりと見つめています。いつも他人に対して威圧的であったという父親につながる作品なのでしょうか。ブルジョワは支配されていた父親が亡くなった後、精神のバランスを失い、精神分析に頼ったそうです。苦悩の元凶である父親がいなくなれば解放されるのではないかと思うのですが、そう単純ではないところが、家族とはいかに複雑なものであるかを考えさせられます。憎しみの対極に愛情があるわけではなく、家族であるからこそ人はアンビバレンスな想いに囚われてしまうのでしょう。

相手を侮辱するようにみえる行為は他者と繋がりたいという気持ちも含まれているとブルジョワは考えていたそうですが、精神分析を経て父親の人となりも客観的に捉えることができるようになったのでしょう。

この作品は、夫のロバート・ゴールドウォーターのハンカチに刺繍をしたものです。1990年代半ばからブルジョワは身の回りの布を素材として作品を制作していたそうです。

長く愛用していた衣服やベッドカバーなどの布地は、持ち主にしか感じることのできない思い出が染み込んだものです。このハンカチにも夫の面影を感じていたのでしょう。ハンカチに刺繍された「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」とは、精神的な苦難を乗り越えられた現在を、ユーモアを交えて亡き夫に報告しているのかもしれません。

痛々しく深刻な作品が多い本展の中で、この作品はとても穏やかな気持ちになれるものでした。ブルジョワは1990年代半ば頃に日記に記した「芸術は正気を保証する」というフレーズを、さまざまな作品に用いました。ブルジョワは作品を制作しながら、苦難を昇華させ、正気を保証してきたのでしょうが、私たちもまた赤裸々な彼女の作品を観ながら、自分自身の悩みや傷ついた心を昇華させていくことができるのではないでしょうか。

古い時代の価値観では、家族の中心は父親である男性が圧倒的な力を持ち、家族はその父親に庇護される弱いものとされていました。そんな家族の中で妻であり母親である女性の役割は慎ましく慈しみ深く、子は両親の愛情を疑うこともなく従順に育つものとされていました。一方、親ガチャ・子ガチャ、毒親などという言葉が流行るほど、家族の中での生きづらさも語られている現代です。

ブルジョワは金銭的には恵まれていたものの、理想的な家族の愛に恵まれていたとは言えませんでした。彼女は自身の極めてプライベートな家族への複雑な感情を作品の中に投影してきたわけですが、それらは私たちにとっても普遍なものとして、それぞれの心の中に眠っていたプライベートな問題を呼び起こすような展覧会であったと感じました。

※文中画像はすべて下記によって、筆者が撮影したもの

作家:ルイーズ・ブルジョワ

これらの写真は「クリエイティブ・コモンズ表示–非営利–改変禁止 4.0 国際」ライセンスの下で許諾されています。

参考文献:展覧会図録「ルイーズ・ブルジョワ展 地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」 森美術館編、2024年、カルカチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社発行

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

《ママン》(1999/2002) 六本木ヒルズにて

この彫刻《ママン》を制作したルイーズ・ブルジョワ(1911-2010)の大規模展「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」が、六本木・森美術館で開かれています(2024年9月25日〜2025年1月19日)。

ブルジョワは、威圧的な父と病弱な母の看護で抑圧された幼少期から青春期を過ごしました。この経験は両親が亡くなってもなお、彼女の98年という長い一生に影を落としていたようです。それは彼女の作品の中に集約され、「家族」「母性」「フェミニズム」「精神分析」を貫いて表現されています。

手前:《やるかとるか》(2002)

この作品については邦題よりも原題の《Give or Take》の方が、しっくりくるような気がします。Give and Takeではなく、GiveかTakeか選択せざるを得ない状況で、非情にならねばならない切迫感を力の入った拳と力無く開いた掌が表現しているようです。

《良い母》(2003)

乳房とつながる5つの白い糸巻き。「5」という数字は、父・母・ルイーズと姉と弟、ルイーズと夫と3人の子ども、彼女が属した2つの家族にまつわる数字だということです。母と思える女性には腕がなく、子を抱きしめることができません。そんな母は、母乳と思える白い糸に囚われて良い母であることを強いられているとも、良い母が白い糸を使って子を支配しているとも解釈することができるでしょう。

いずれも《授乳》(2007)

こちらは赤いグァッシュで描かれた7枚の《授乳》の連作のうちの2枚です。赤の滲みは母乳が血液から生成されているということをふと思い出させます。乳飲み子とは、乳によってのみ生かされており、授乳されることが唯一の命綱でもあるという、なんと頼りない生き物でしょうか。授乳は子を育てる愛情の証であるはずのものが、これらの作品からは不穏な気持ちや暴力的な圧迫感も感じます。

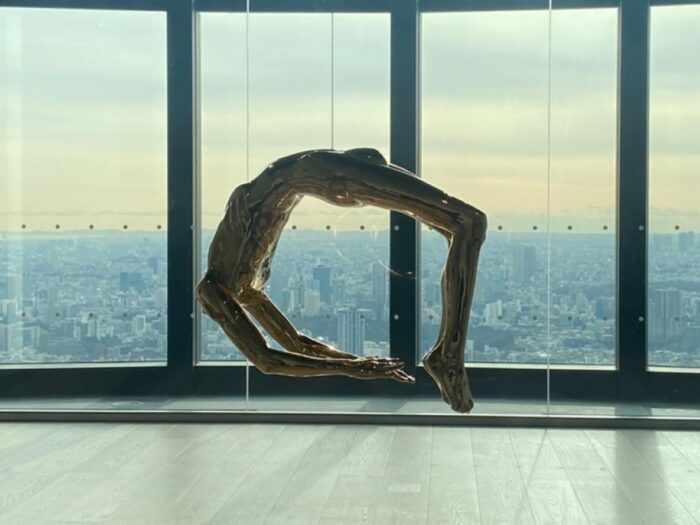

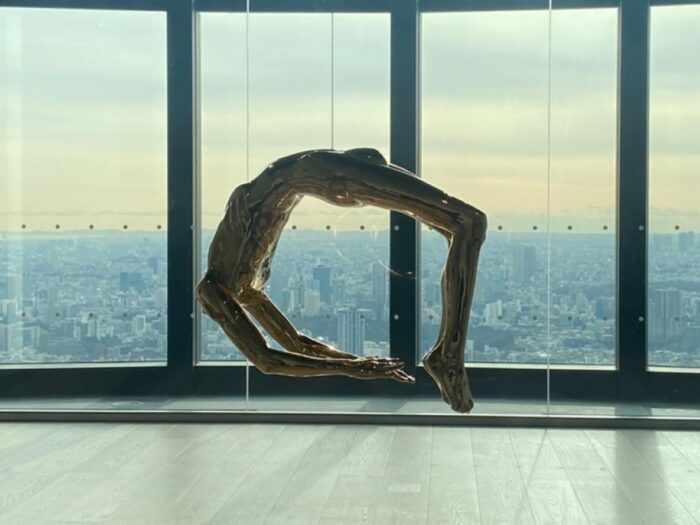

《ヒステリーのアーチ》(1993)

森美術館の最もフォトジェニックなスペースに展示されている本作は、窓からの日差しを浴び、とても美しく輝いていました。頭のない男性が不自然なまでに湾曲し、吊るされています。かつてヒステリーを起こすのは女性だけと言われていた通説を、19世紀に精神科医ジャン=マルタン・シャルコーが男性も罹患する精神病だと発表し覆しました。ヒステリー=女性、美しい体躯=女性という2つの固定観念をこの作品は問題提起しています。

《部屋(セル)X(肖像画)》部分(2000)

鉄格子の中の赤い頭部は舌を出してこちらを嘲笑うかのようにぼんやりと見つめています。いつも他人に対して威圧的であったという父親につながる作品なのでしょうか。ブルジョワは支配されていた父親が亡くなった後、精神のバランスを失い、精神分析に頼ったそうです。苦悩の元凶である父親がいなくなれば解放されるのではないかと思うのですが、そう単純ではないところが、家族とはいかに複雑なものであるかを考えさせられます。憎しみの対極に愛情があるわけではなく、家族であるからこそ人はアンビバレンスな想いに囚われてしまうのでしょう。

相手を侮辱するようにみえる行為は他者と繋がりたいという気持ちも含まれているとブルジョワは考えていたそうですが、精神分析を経て父親の人となりも客観的に捉えることができるようになったのでしょう。

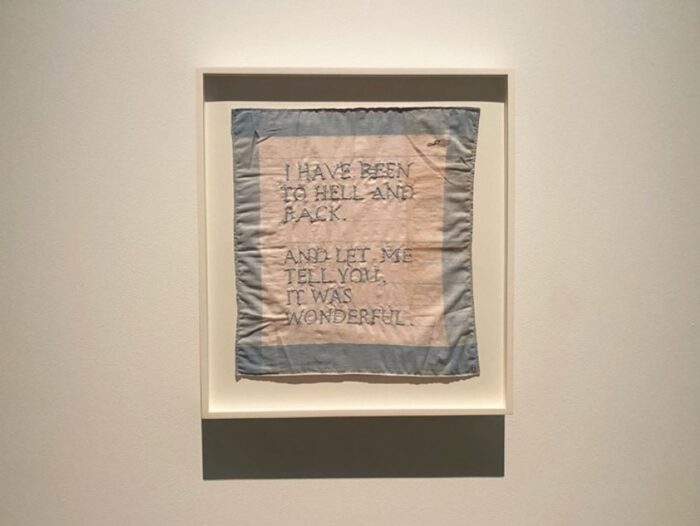

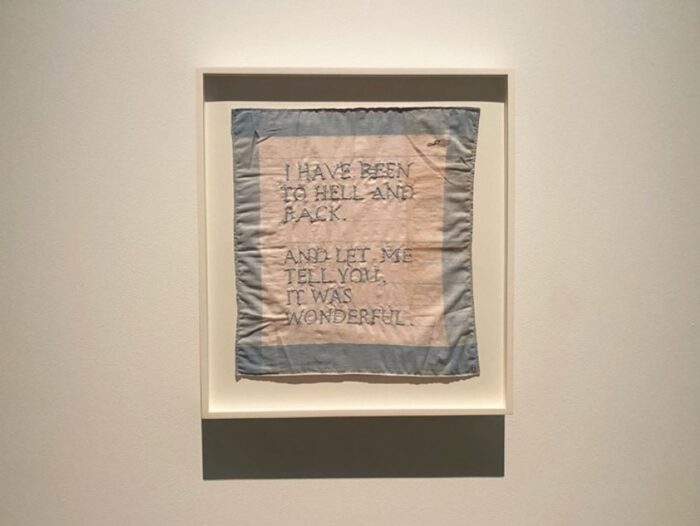

《無題(地獄から帰ってきたところ)》(1996)

この作品は、夫のロバート・ゴールドウォーターのハンカチに刺繍をしたものです。1990年代半ばからブルジョワは身の回りの布を素材として作品を制作していたそうです。

長く愛用していた衣服やベッドカバーなどの布地は、持ち主にしか感じることのできない思い出が染み込んだものです。このハンカチにも夫の面影を感じていたのでしょう。ハンカチに刺繍された「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」とは、精神的な苦難を乗り越えられた現在を、ユーモアを交えて亡き夫に報告しているのかもしれません。

《雲と洞窟》(1982-1989)

痛々しく深刻な作品が多い本展の中で、この作品はとても穏やかな気持ちになれるものでした。ブルジョワは1990年代半ば頃に日記に記した「芸術は正気を保証する」というフレーズを、さまざまな作品に用いました。ブルジョワは作品を制作しながら、苦難を昇華させ、正気を保証してきたのでしょうが、私たちもまた赤裸々な彼女の作品を観ながら、自分自身の悩みや傷ついた心を昇華させていくことができるのではないでしょうか。

古い時代の価値観では、家族の中心は父親である男性が圧倒的な力を持ち、家族はその父親に庇護される弱いものとされていました。そんな家族の中で妻であり母親である女性の役割は慎ましく慈しみ深く、子は両親の愛情を疑うこともなく従順に育つものとされていました。一方、親ガチャ・子ガチャ、毒親などという言葉が流行るほど、家族の中での生きづらさも語られている現代です。

ブルジョワは金銭的には恵まれていたものの、理想的な家族の愛に恵まれていたとは言えませんでした。彼女は自身の極めてプライベートな家族への複雑な感情を作品の中に投影してきたわけですが、それらは私たちにとっても普遍なものとして、それぞれの心の中に眠っていたプライベートな問題を呼び起こすような展覧会であったと感じました。

※文中画像はすべて下記によって、筆者が撮影したもの

作家:ルイーズ・ブルジョワ

これらの写真は「クリエイティブ・コモンズ表示–非営利–改変禁止 4.0 国際」ライセンスの下で許諾されています。

参考文献:展覧会図録「ルイーズ・ブルジョワ展 地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」 森美術館編、2024年、カルカチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社発行

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2024年08月03日

【芸術学コース】「観る専門」さんも描いてみよう!

みなさん、こんにちは。芸術学コースの松田です。 先日、この春入学されたみなさんのお話を伺う機会がありました。それぞれの自己紹介の中で「絵を描くことは得意…

-

芸術学コース

2020年09月23日

【芸術学コース】儚き肉体の栄光

こんにちは。芸術学コースの佐藤真理恵です。時おり秋の気配を感じるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。 本来ならば、この時期、巷にはまだ東京オリン…