アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】書かなければわからない、自分の言葉は(永瀬清子)

2025年01月20日

【アートライティングコース】書かなければわからない、自分の言葉は(永瀬清子)

皆さま、こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりです。新しい年を迎え、これからの抱負が心の内にむくむくと芽生えてきていることと思います。大小さまざまな目標も目に見える言葉にして書いておくと良い、というのをよく聞きますね。手帳やデスクまわりの紙、パソコンやスマートフォンのメモ機能など、目に付く所にいつも気に掛けておきたいことやしたいこと、これから頑張ろうという意志を記しておいて時々見返す。不意に頭に浮かんだ閃きや直感的な考えも追加していって……。私自身もそんなことを実践したいと思っている、鮮しい気持ちの年始です。

さて、冒頭のタイトルとして掲げた言葉は、詩人の永瀬清子(1906-1995年)が書き留めた小文の一部です。まずはその一塊をお読みいただきましょう。

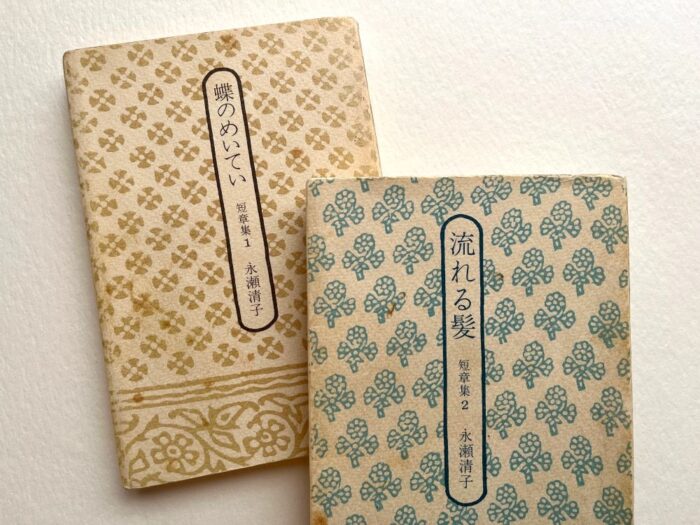

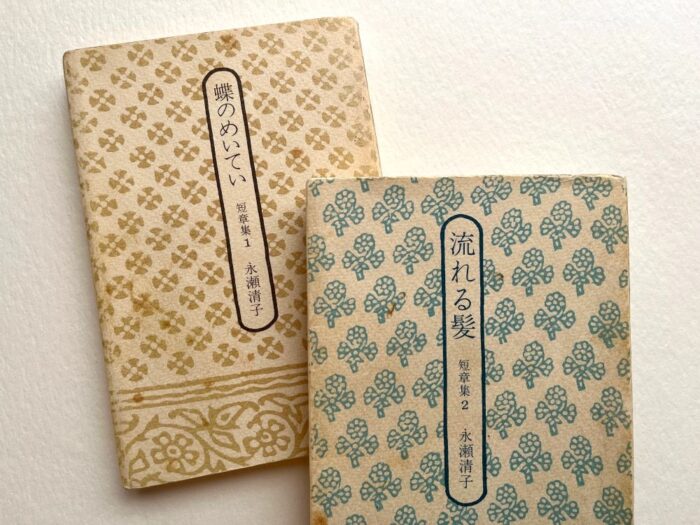

清子は家事や子育て、農作業や勤めなど、忙しい日々の生活の合間に心の中で掴み取った洞察を手帳に書き留めることで生き残らせ、その数行の書き付けを「短章」と名付けました。上記の文が収められた『流れる髪』また同時にまとめられた『蝶のめいてい』は、主に勤めに通うバスの中で人が少なくなる区間でのわずかな時間、車窓から木々を眺めながら思い巡らせた必然の考えやものの真理を、流れる風景の中で現れ出てきた心の観察スケッチとして書き続けたものです。明治・大正・昭和を生きた詩人の備忘の言葉が今日の私たちに手渡され、それが今なお心強く感じられる。書物という伝達文化には感謝するばかりですが、「短章」という独自の形式が、清子にとって重要な存在であり続けるよう励ました人が多数いたのだそうです。本書のあとがきにはそうした好意や気づかいをくれた人物として萩原朔太郎をはじめ、吉本隆明、谷川俊太郎の名が挙げられています。また『流れる髪』『蝶のめいてい』(共に1977年 思潮社)の原書は、谷川が題の選定と装幀をしたものです。

文章を書くことで本当の自分の考えが分かる、また書くこと自体が考える行為につながり自分の考えを引き出しそれを深め育てることができる。そうした経験をされた方も多くおられると思いますが、さらにこの短章から聞こえてくる書く際の大切な心がけは、まるで自分の足跡を確認するような発した言葉への丁寧なまなざしと誠実でブレない態度を保つことではないでしょうか。清子の地に足のついた言葉への向き合い方、その矜持を感じる短章をもうひとつ紹介してみます。

アラベスクと聞くと、現実を超えた美的な快感や創造的な喜びを感じさせる美しい装飾の連なりのイメージがまず思い浮かびがちですが、この文から見えてくる言葉のアラベスクとは、自己を超えおおらかに自然と通じ外側の世界へと向かいながら、揺るぎないものを見通す作業とその知覚反応の連鎖から出来上がっていくもののように思えます。そもそも唐草(アラベスク)模様の始まりは人間の観念に起因していて、その形象は意識を身振りや声につなぐ言語の衝動から引き出されたものでもあります。だから、内的な心の奥深さとその連続性はアラベスクが持つ本来的な性質なのだ思います。

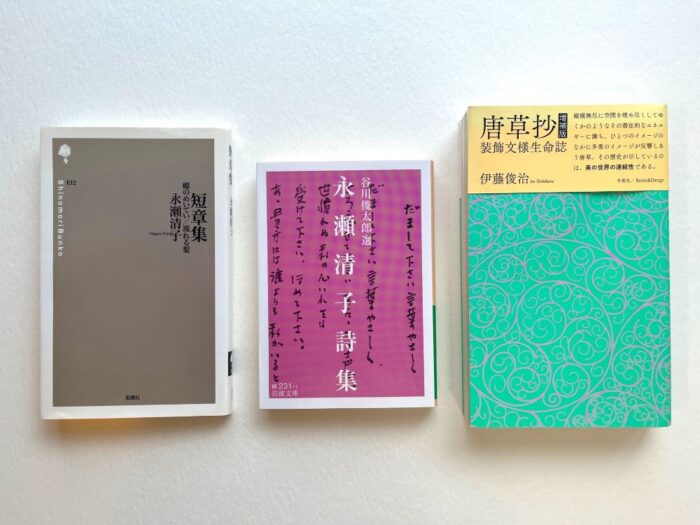

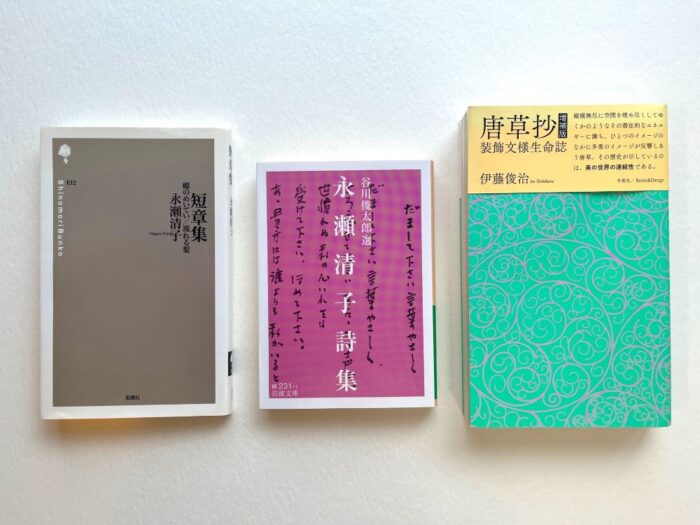

平凡な日常にも胸にせまる心象が多くあり、自分というものを飛び出し普遍的で豊潤な世界へ向かうことができる。女性として、生活者として、家庭内外の仕事に追われることに動じず……本当は当然の苦労があったでしょうけれど焦らず落ち着いて詩を紡ぎ、短章を記し、散文をしたためた清子。気になった方にはぜひ、その侃(つよ)く濃やかな文筆に触れていただきたいと思います。初期の『諸国の天女』から80代になって編まれた『あけがたにくる人よ』等に至る詩集も、幾つかの短章集も今なお読むことができますし、2023年に発刊された谷川俊太郎選『永瀬清子詩集』(岩波文庫)には谷川が書き下ろした詩「永瀬清子さんのちゃぶだい」が巻頭にあり、これは言葉を通して(そして、ちゃぶだいを通して)清子の生活と人柄に触れることができる素晴らしいものでした。

豊かな精神は過去からこれまでの無数の人たちが創り上げてきた連続体としての記憶から成るものでもあります。何世代にもわたるその流れの中に私たちも関わっていると思いながら、文化的遺伝子を育み、言葉を使う力を磨いていきたいものですね。アートライティングを目指し学ぶ皆さまへの新年の言祝に代えまして、永瀬清子の姿勢を見つめてみました。どんなことにも発見があり、自分の着眼点を置く価値があります。本年も探究心に満ち、充実した一年になりますように──。

〈参考文献〉

永瀬清子『蝶のめいてい 短章集1』(思潮社、1977年)

永瀬清子『流れる髪 短章集2』(思潮社、1977年)

永瀬清子『短章集 蝶のめいてい/流れる髪』(思潮社、詩の森文庫、2007年)

谷川俊太郎選『永瀬清子詩集』(岩波文庫、2023年)

伊藤俊治『唐草抄 増補版 装飾模様生命誌』(牛若丸、2022年)

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

さて、冒頭のタイトルとして掲げた言葉は、詩人の永瀬清子(1906-1995年)が書き留めた小文の一部です。まずはその一塊をお読みいただきましょう。

「書かなければ」

書かなければわからない、自分の言葉は。

それが書く値打ちがあるかどうか。

書いてはじめて自分の背中に気がつき、蹠に気がつく。

自分という叢をはなれてはじめて、走り出たのが雉であったか蛇であったか、その本当の姿が見える。

(短章集『流れる髪』より)

清子は家事や子育て、農作業や勤めなど、忙しい日々の生活の合間に心の中で掴み取った洞察を手帳に書き留めることで生き残らせ、その数行の書き付けを「短章」と名付けました。上記の文が収められた『流れる髪』また同時にまとめられた『蝶のめいてい』は、主に勤めに通うバスの中で人が少なくなる区間でのわずかな時間、車窓から木々を眺めながら思い巡らせた必然の考えやものの真理を、流れる風景の中で現れ出てきた心の観察スケッチとして書き続けたものです。明治・大正・昭和を生きた詩人の備忘の言葉が今日の私たちに手渡され、それが今なお心強く感じられる。書物という伝達文化には感謝するばかりですが、「短章」という独自の形式が、清子にとって重要な存在であり続けるよう励ました人が多数いたのだそうです。本書のあとがきにはそうした好意や気づかいをくれた人物として萩原朔太郎をはじめ、吉本隆明、谷川俊太郎の名が挙げられています。また『流れる髪』『蝶のめいてい』(共に1977年 思潮社)の原書は、谷川が題の選定と装幀をしたものです。

文章を書くことで本当の自分の考えが分かる、また書くこと自体が考える行為につながり自分の考えを引き出しそれを深め育てることができる。そうした経験をされた方も多くおられると思いますが、さらにこの短章から聞こえてくる書く際の大切な心がけは、まるで自分の足跡を確認するような発した言葉への丁寧なまなざしと誠実でブレない態度を保つことではないでしょうか。清子の地に足のついた言葉への向き合い方、その矜持を感じる短章をもうひとつ紹介してみます。

「言葉のアラベスクは」

言葉のアラベスクは心象の複雑さをあらわすよりもむしろ、言葉の手品に傾きやすい。しかし豊饒なる精神と手品は何でみわける。

ただ考えればむつかしい。しかし実際にはそれほどむつかしくはない。私らが魚の新しさをみわけるのと同じに。

もしほんとに生きているものならば鱗片の一枚ずつに七彩の虹があってもそれは単純なる生命である。わずらわしゅうはない。

(短章集『蝶のめいてい』より)

アラベスクと聞くと、現実を超えた美的な快感や創造的な喜びを感じさせる美しい装飾の連なりのイメージがまず思い浮かびがちですが、この文から見えてくる言葉のアラベスクとは、自己を超えおおらかに自然と通じ外側の世界へと向かいながら、揺るぎないものを見通す作業とその知覚反応の連鎖から出来上がっていくもののように思えます。そもそも唐草(アラベスク)模様の始まりは人間の観念に起因していて、その形象は意識を身振りや声につなぐ言語の衝動から引き出されたものでもあります。だから、内的な心の奥深さとその連続性はアラベスクが持つ本来的な性質なのだ思います。

平凡な日常にも胸にせまる心象が多くあり、自分というものを飛び出し普遍的で豊潤な世界へ向かうことができる。女性として、生活者として、家庭内外の仕事に追われることに動じず……本当は当然の苦労があったでしょうけれど焦らず落ち着いて詩を紡ぎ、短章を記し、散文をしたためた清子。気になった方にはぜひ、その侃(つよ)く濃やかな文筆に触れていただきたいと思います。初期の『諸国の天女』から80代になって編まれた『あけがたにくる人よ』等に至る詩集も、幾つかの短章集も今なお読むことができますし、2023年に発刊された谷川俊太郎選『永瀬清子詩集』(岩波文庫)には谷川が書き下ろした詩「永瀬清子さんのちゃぶだい」が巻頭にあり、これは言葉を通して(そして、ちゃぶだいを通して)清子の生活と人柄に触れることができる素晴らしいものでした。

豊かな精神は過去からこれまでの無数の人たちが創り上げてきた連続体としての記憶から成るものでもあります。何世代にもわたるその流れの中に私たちも関わっていると思いながら、文化的遺伝子を育み、言葉を使う力を磨いていきたいものですね。アートライティングを目指し学ぶ皆さまへの新年の言祝に代えまして、永瀬清子の姿勢を見つめてみました。どんなことにも発見があり、自分の着眼点を置く価値があります。本年も探究心に満ち、充実した一年になりますように──。

〈参考文献〉

永瀬清子『蝶のめいてい 短章集1』(思潮社、1977年)

永瀬清子『流れる髪 短章集2』(思潮社、1977年)

永瀬清子『短章集 蝶のめいてい/流れる髪』(思潮社、詩の森文庫、2007年)

谷川俊太郎選『永瀬清子詩集』(岩波文庫、2023年)

伊藤俊治『唐草抄 増補版 装飾模様生命誌』(牛若丸、2022年)

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2024年08月27日

【アートライティングコース】座学から野外へ アートライティングの身体性

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻です。 毎年、8月16日の五山の送り火が済むと、少しは秋めいてくるものですが、今年の残暑は過酷という他ありません。…

-

アートライティングコース

2020年11月09日

【アートライティングコース】言葉というものには魂があるのであって、単に意味があるだけではない(ウィトゲンシュタイン)

みなさまこんにちは。アートライティングコース 非常勤教員のかなもりゆうこです。 日毎に秋が深まってゆきますが、この季節だけの見事な色彩や澄んだ空気を満喫されてい…

-

アートライティングコース

2023年01月20日

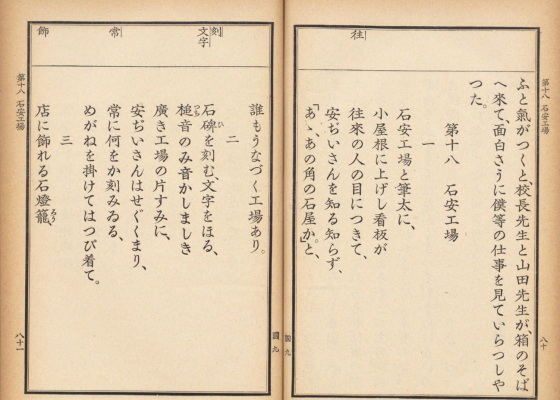

【アートライティングコース】「石ってものは固いもんですが、その扱いは豆腐よりも大事に扱わなくっちゃならない」斎藤隆介『職人衆昔ばなし』(1967)

みなさま、こんにちは。アートライティングコースの教員、上村博です。もうそろそろ春が立つころですね。卒業研究の成果物も提出される時期になりました。 アートライティ…