アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「書くこと」は「生きること」のその時における表われであります(森田子龍)

2024年10月21日

【アートライティングコース】「書くこと」は「生きること」のその時における表われであります(森田子龍)

書くことは

動くこと。

手の動きは

いのちがいのちになるための関門。

こんにちは。秋風の匂いが心地よいこの頃ですね。アートライティングコース非常勤教員のかなもりです。ところで皆さんは言葉に色や匂いを感じることはおありでしょうか。言葉が微笑み、言葉がまたたき、言葉が香るような、視覚による効果という側面からです。文章に接する時、私はよく書体や文字組みのデザインからも、丹精な文章だな、匂いやかな読み味だな、こざっぱりして洒脱な文体だな、などといったふうにその世界を感じる取る方なのですが、このようにして文字に親しんできた者は、時に文字が言葉を生んだり、言葉が文字を求めることさえあると感じてしまいます。文字の味わいと共に文章を読んだり書いたりすることも、言葉のしごとの楽しみ方のひとつになるのです。いや文章で大事なのは文字ではなく内容だ、と分かってはいても奇跡的に起こる現象──つまり文字にされることで花ひらく言葉が、書体と文章が出合うことで咲き誇り、そのことで多くの読み手に届けられてきた例も確かにあるのではないかと考えてしまうのです。

文章を書き上げることは非常にたいへんな作業ですので、少し違った視点からリフレッシュをという意味合いで書き出してみました。時折目先を変えて息抜きをしてみたり、はたまた斜め上をゆくことを考えて刺激を受けたりして、言葉への愛を育み、また言葉の世界に新鮮な驚きを感じながら学習を進めていただけたら嬉しいです。さて、タイトルおよび冒頭に掲げた言葉は書家・森田子龍が書いた随筆から引用しました[1]。文とは、生まれてくるものを書き留めたものがそもそもの始まりだと思いますが、手で文字を書く時のことをイメージして人間と言葉の最も根本的な関係にまで降りていってみると、文章とはまずは自分と対話するためのものであることが見えてきます。

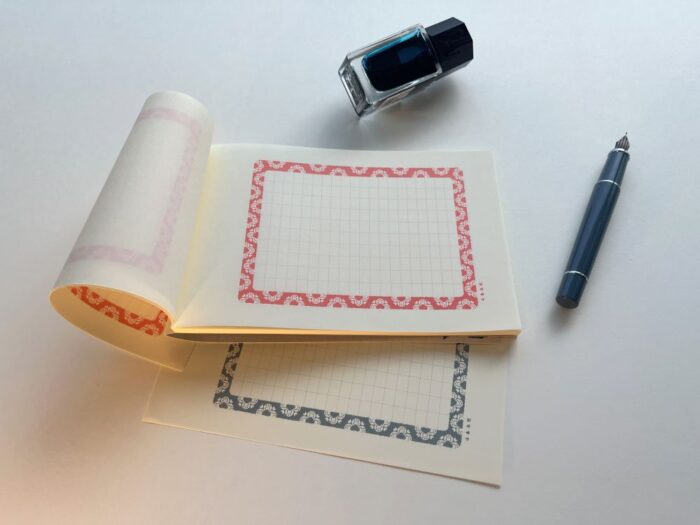

普段はいや応なくキーボードを使って文章を入力することが殆どではありますが、書家が文字と対峙する過程の心の内を知るにつけても私も手書きでものすることを時々はやってみたいと思い、手近なところから始めようと機会をつくっては手紙をしたためることを楽しんでいます。言葉選びはもちろんのこと、紙を選び、文字のかたちやテンやマルを打つ間合い、改行の具合などを考えながら書いていると、自分の心情と共に相手への心遣いが現れてきて、言葉が活き活きとしてくるように感じられるのです。アートライティングの作品として仕上げられる文章も読者という“たくさんのひとり”に向けて発信されるものであるので、手書き、手紙、というのはなかなか良い鍛錬になるかもしれません。まだまだ自己満足の域ではありますが、大いにやってみようと思っています。それから小さなノートにメモを取ることも好きなので、初心に帰って丁寧な筆記をしてみたいものです。

記号を超えた文字の機能を捉え直すものとして、さまざまな言葉とからみあう書体、文字組みの意匠というものがあるということを始めにも書きました。文字の姿をかりながら言葉を読者に送り届けていく時に、文字まわりのデザインは文章の流れをつくり出し、内容を満たしてゆく助けになるものです。瓜生山キャンパスでの公開講座の紹介になりますが、文章を読み手に届けるかたちに思いを馳せるきっかけを作ろうと、大辻都先生と私による藝術学舎の講座「アートライティングと届けるかたち」を今年も12月に開催します。アウトプットするかたちを想像することで文章に磨きをかけて完成度を高めることになりますし、発信物のかたちや紙の風合いによって文章の細部の仕上げが導かれていくこともあるはずです。読んでいる時は風景に過ぎないような、もしくは料理で言うと器のような存在とも言える書体や紙やかたち。自分の文章はどんな風景の中で読んでもらいたいか、どんな器に入れたいか、これから先の楽しみを展望しながら執筆する機会にもなると思います。(昨年の「アートライティングと届けるかたち」の様子は大辻先生によるブログをご覧ください)

最後に、三島由紀夫の『文章読本』からも書き出しておきたいと思います。

われわれにとつては、一度、象形文字を知つてしまった以上、文章において視覚的効果と聴覚的な効果とを同時に考へることは、ほとんど習性以上の本能となつております。

(「散文と韻文」)[2]

私たちはやはり、文字のつらなりの中で文章の魅力を感じ取っていくこと──文字を目で追うことを味わったり、言葉の音韻を心の中で響かせたりすることができるようです。また三島は書体や造本など装丁にもこだわった作家でした。

[1]森田子龍『書くということ』(篠田桃紅編『日本の名随筆27 墨』作品社、1985年)

[2]三島由紀夫『文章読本』(『三島由紀夫全集31』新潮社、2003年)

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2025年02月18日

【アートライティングコース】「物書きのように見せることでしか、本当に物書きにはなれない」 J.-M. G. ル・クレジオ

いよいよ2月ですね。梅の便りが待たれるこの頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員上村です。 いまや全国の芸術大学で卒展シーズンです…

-

アートライティングコース

2023年05月23日

【アートライティングコース】絵画を理解するには椅子が必要だ。 パウル・クレー(1920年)

すっかり夏らしい陽気となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員、上村です。新入生のかたもようやく授業の仕組みに慣れて来た頃で…

-

アートライティングコース

2024年12月24日

【アートライティングコース】アートライティングの文章心得、伝授します

こんにちは。 アートライティングコース教員の大辻都です。 夏の暑さで紅葉の時期がかつてないほど遅くなり、秋と冬とが同時に訪れたような、ちょっと不思議な12月を…