歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】くずし字を読む

2025年01月22日

【歴史遺産コース】くずし字を読む

新しい年になりましたね。

大学の暦では年度末がだんだんみえてきているところです。歴史遺産コースのみなさんも卒業研究を完成し、ちょうど先日、卒業研究の口頭試問が行われたところです。

今日は、卒業研究を進めていく上でも重要となる史料の読解、特にくずし字の読解について、少しだけご紹介します。

卒業研究では、先行研究を読むだけではなく、自分で史料をじっくり解読・解釈し、史料に基づいた議論を組み立てることが必要とされます。

どんな史料を活用するかは研究の内容や方針次第です。絵画や仏像などの資料を使う場合もあれば、文字で残された史料を使う場合もあります。

そして、文字史料を使う場合、既に誰かが翻刻を行った活字史料を利用するのか、くずし字などの原史料の解読から行うのか、のどちらかになるでしょう。

くずし字の史料とは、例えば次のようなものです。

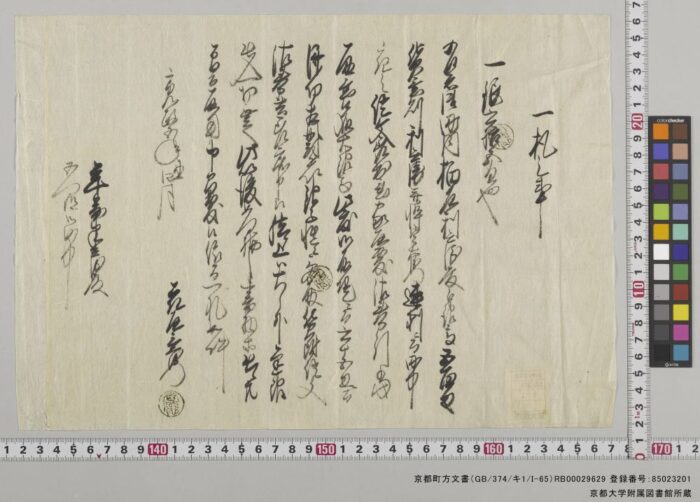

「一札之事(済切相対を以銀子慥ニ受取ニ付)」(京都大学附属図書館所蔵、京都町方文書 下丸屋町・橋西二丁目 人別送状他証文類)https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00029629

こちらは江戸時代の京都の町でやりとりされた証文です。お金を受け取ったことを証し立てています。書かれたのは寛政五年なので、1793年。

ここに書かれているのが、いわゆる「くずし字」です。どうでしょう。多少読める部分があったりするでしょうか。

最初(一番右側)に書かれている四文字は、もしかしたら読めるかもしれません。

(「一札之事」と書かれています!)。

このような文字を読めるようになるためには、もちろん学習と訓練が必要です。

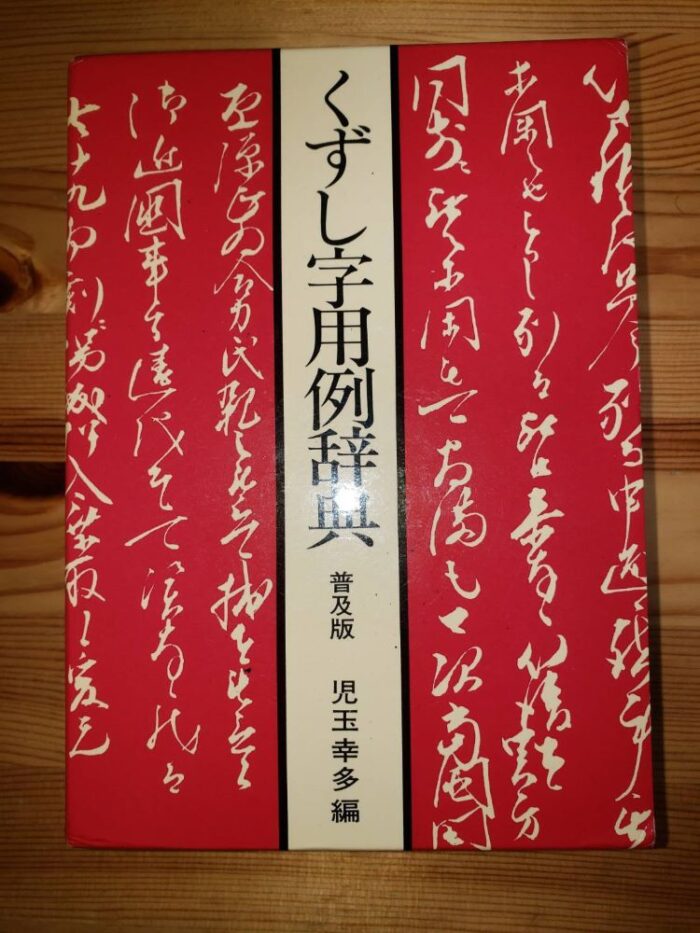

そして、学習に際して手引きになるのがこちらの辞典。

児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(東京堂出版、1981)です。

児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(東京堂出版、1981)です。実際の古文書の文字を筆写した用例が多数収録されている、くずし字学習者必携の辞典です。

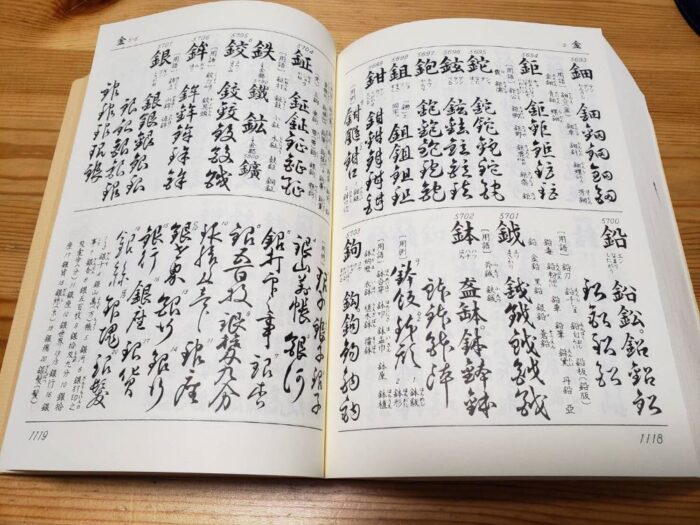

辞典の中身はこんな感じ。

「銀」のページ(左側)を出してみましたが、実は先程の史料のなかにも「銀」の文字があったりします。探してみて下さい。

「銀」のページ(左側)を出してみましたが、実は先程の史料のなかにも「銀」の文字があったりします。探してみて下さい。実際に使うときには、史料をみて、偏や旁を観察しながら漢字のあたりをつけて、索引で検索して探します。

なかなか大変な作業ですが、クイズやパズルのようでもあって、これはこれで楽しいですよ。ぜひ色んな人に体験してもらいたいです。

さて、くずし字を自分で学習しようとするときに意外と困るのが教材です。

教材用の本はいくつかの出版社からいろいろと出ていますので、そちらもおすすめなのですが、自分のレベルにあった史料を見つけるのが難しかったりもします。

今回は、ネット上で公開されている史料の中から、使いやすいものを紹介してみたいと思います。

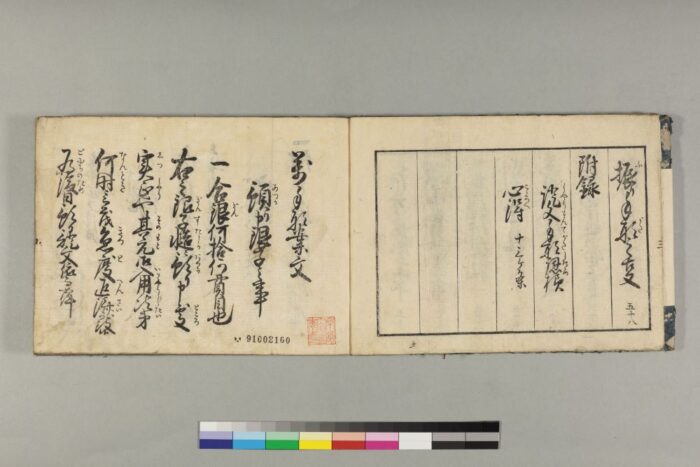

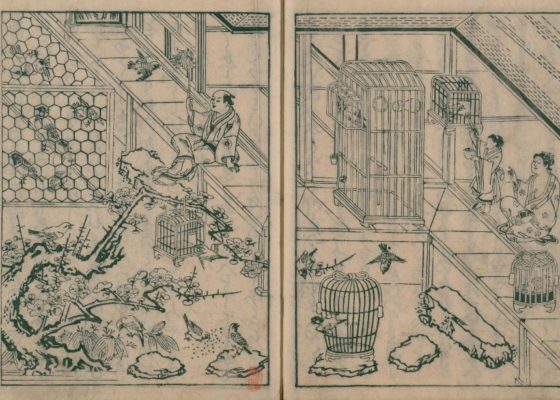

『万手形案文』という、江戸時代に出版されていた手習い用の教科書です。

『万手形案文』(京都大学附属図書館所蔵、谷村文庫3-23/ヨ/1)https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00010373

※こちらの写真の史料にも「銀」の文字が何個か出てきています。探してみてください。

リンク先に飛ぶと、すべてのページを見ることが可能です。

この書は商家で手習いを学ぶために作られたもので、様々な証文(契約書)の雛形が並んでいます。史料としても面白いですね。

手習い用の教科書なので、かなりきれいな文字が大きく書かれており、しかも一部にはふりがながふってあります(ただし、ふりがなも勿論くずし字ですが)。

比較的読みやすいので、初学者にはちょうど良い教材なのではないかと思います。

難点は、翻刻(『日本教科書大系 往来編 第8巻 (消息)』、講談社、1972年)が一応あるのですが、若干アクセスしづらいことです。

とはいえ、国立国会図書館デジタルコレクションに登録されており、「個人向けデジタル化資料送信サービス」を利用することで、ネット上で確認することが可能です。

(デジタルコレクションは非常に便利ですので、是非登録するのが良いでしょう)

もしデジタルコレクションが使えない場合には、訊けば正しい答えを教えてくれる先輩や先生がいる状態で使うのが良いかもしれませんね。

以上、くずし字の読解について紹介してきました。

最初に例示した史料は紙一枚の古文書でしたが、卒業研究を仕上げるにあたっては随筆であったり、文芸作品であったりをくずし字から解読する方も多数います。

このような解読は、もちろん簡単ではないですが、達成した際のよろこびには格別のものがあるでしょう。

本コースでは、「歴史遺産III-5 くずし字史料の読解」などの科目をもうけて、史料読解の知識や技術を学ぶ場をつくっています。みなさんも私たちと一緒に、史料の読解にチャレンジしてみませんか?

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年11月11日

【歴史遺産コース】京のまち歩きから探る歴史 ―老舗の篆刻看板から―

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの教員の石神です。この夏は例年にない猛暑となりましたが、ようやく京都も涼しい風が吹くようになりました。 さて、今回はまち歩き…

-

歴史遺産コース

2021年09月09日

【歴史遺産コース】大学で「歴史」を学ぶということ

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田と申します。 今回のブログでは、「歴史を研究するって、どういうこと?」という疑問に具体的なイメージを…

-

歴史遺産コース

2023年04月17日

【歴史遺産コース】歴史遺産とゆかいな仲間たち(教員紹介)

歴史遺産コース教員の加藤詩乃です。 先日、4月9日(日)に入学式と新入生ガイダンスがおこなわれました。 ちょうどその日まで本学の劇場「春秋座」では「京おどり」が…