歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】京のまち歩きから探る歴史 ―老舗の篆刻看板から―

2024年11月11日

【歴史遺産コース】京のまち歩きから探る歴史 ―老舗の篆刻看板から―

みなさん、こんにちは。歴史遺産コースの教員の石神です。この夏は例年にない猛暑となりましたが、ようやく京都も涼しい風が吹くようになりました。

さて、今回はまち歩きをするなかで、何気なく見かける看板から歴史を探るお話です。末尾に「おまけ」の和菓子情報もありますので、最後までご覧ください!

京都のまち歩きというと、四条通や錦小路(錦市場)などを思い浮かべる方も多いかと思いますが、さらに北に位置する通りに、「姉小路(あねやこうじ)通り」があります。

その範囲としては、東は木屋町通に始まり、西は御前通に至る通りを指し、寺町通よりも西側は、平安京当時の「姉小路」にあたるとされます。

その範囲としては、東は木屋町通に始まり、西は御前通に至る通りを指し、寺町通よりも西側は、平安京当時の「姉小路」にあたるとされます。

さて早速、まち歩きに出発しましょう。四車線の広い道路である烏丸通りから、姉小路通を東に入るとすぐに、重厚な京町家が現れます。

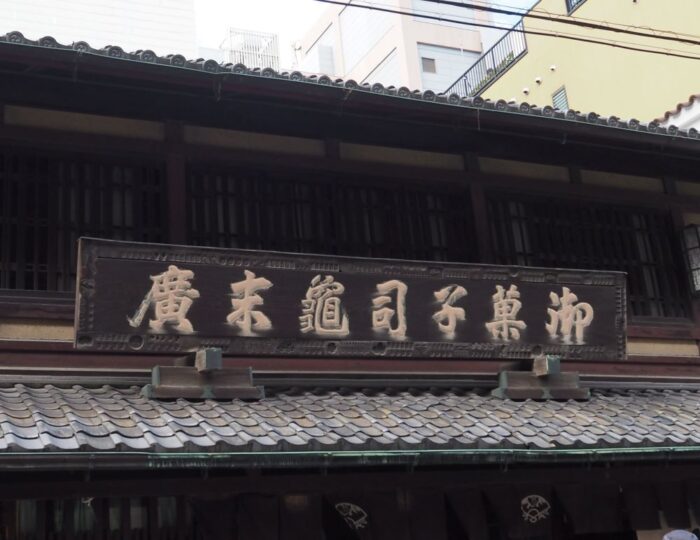

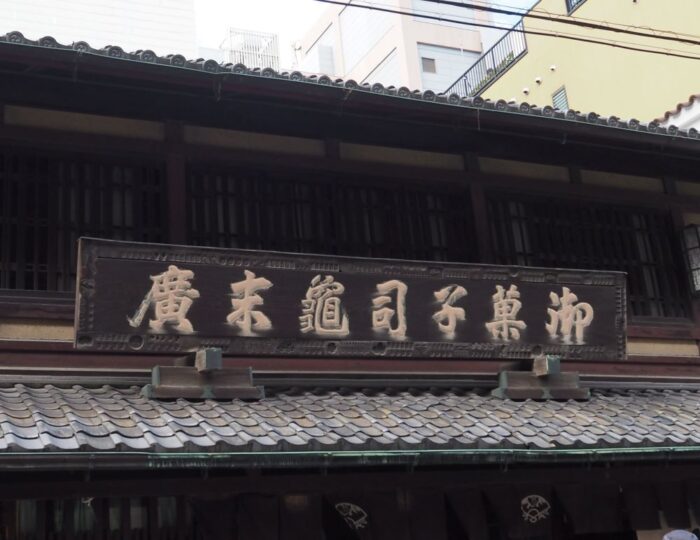

「亀末廣(かめすえひろ)」と称する老舗の和菓子屋さんです。もともとは醍醐の釜師であった亀屋源助が、文化元年(1804)に創業したと伝わります。

「亀末廣(かめすえひろ)」と称する老舗の和菓子屋さんです。もともとは醍醐の釜師であった亀屋源助が、文化元年(1804)に創業したと伝わります。

その店構えとともに目を引くのが、大きな「看板」です。「御菓子司亀末廣」と大書されるもの。

この看板には著名な人物が関わっていますが、それは後ほどお伝えするとしまして、訪れた際にぜひ観察していただきたいのが、看板の「縁」です。

この看板には著名な人物が関わっていますが、それは後ほどお伝えするとしまして、訪れた際にぜひ観察していただきたいのが、看板の「縁」です。

何やらお花や吉祥紋などが凸型に彫られた板が貼り付けられています。実はこれは「干菓子の木型」。

何やらお花や吉祥紋などが凸型に彫られた板が貼り付けられています。実はこれは「干菓子の木型」。

看板製作者の遊び心といったところかと思いますが、朝廷や徳川家などから特注された際の木型を用いたものだそうです。こうした木型は一回きりということもあるので、廃棄するよりは、どこかに記憶を残したいという気持ちであったのかもしれません。

さてこの看板を揮毫した人物ですが、清に留学し書を学び、京都で塾を開いた著名な書家、山本竟山(やまもと きょうざん/1863〜1943)で、亀末廣の五代目が依頼したと伝わります。

実はこの姉小路通には、こうした由緒ある看板が他にもいくつも現存しているのです。

例えば「亀末廣」の東隣に位置する表具屋さんの「春芳堂(しゅんぽうどう)」の看板は、やはり明治時代の著名な画家、竹内栖鳳(たけうち せいほう/1864〜1942)が揮毫したもの。

そしてさらに東へ進むと、享保12年(1727)創業の柚味噌で著名な「八百三(やおさん)」がありますが、この「柚味噌」の看板は、かの陶芸家、美食家として名高い、北大路魯山人が揮毫し、彫刻まで行ったもの。当時の画号である「大観(大正初年ごろは福田大観の名で篆刻家として活動をしていた)」の落款も押されています。

そしてさらに東へ進むと、享保12年(1727)創業の柚味噌で著名な「八百三(やおさん)」がありますが、この「柚味噌」の看板は、かの陶芸家、美食家として名高い、北大路魯山人が揮毫し、彫刻まで行ったもの。当時の画号である「大観(大正初年ごろは福田大観の名で篆刻家として活動をしていた)」の落款も押されています。

このほか日本画材の専門店「彩雲堂(さいうんどう)」の看板は、最後の文人画家とも呼ばれる富岡鉄斎(とみおか てっさい/1836~1924)の揮毫したものですし、寺町通に接続する角に位置する文房具店の「鳩居堂」の看板は、清の甲骨・金石文の研究者の羅振玉(1866~1940)あるいは、書家の山田古香(1852~1935)の揮毫とされています。

このほか日本画材の専門店「彩雲堂(さいうんどう)」の看板は、最後の文人画家とも呼ばれる富岡鉄斎(とみおか てっさい/1836~1924)の揮毫したものですし、寺町通に接続する角に位置する文房具店の「鳩居堂」の看板は、清の甲骨・金石文の研究者の羅振玉(1866~1940)あるいは、書家の山田古香(1852~1935)の揮毫とされています。

このように看板ひとつとっても、さまざまな由緒があり、そのお店の活動の歴史があります。

このように看板ひとつとっても、さまざまな由緒があり、そのお店の活動の歴史があります。

秋の行楽にまち歩きをされる方も多いと思いますが、ぜひこうしたちょっとした歴史遺産に関心を持っていただくと、より楽しい街歩きになるのではないかと思います。

実は、こうした文化遺産をまち歩きを通して実感していただくのが、歴史遺産コースの科目の一つである「歴史遺産II-1 文化財の保存と活用」です。

現代の「まちづくり」のなかで歴史遺産を保存しつつ、いかに継承し、活用していくか。その試みを理解するための授業です。烏丸通りから東へ姉小路通り向かう現地フィールドワークは、単なるお散歩に止まらない、興味深い事柄を知ることができる授業です。

以前の歴史遺産コースのブログでも、フィールドワークの様子を取り上げていますので、ぜひぜひ、ご覧ください。

芸術の秋、みなさんも旅行やお散歩のなかで、ちょっとした歴史を発見されてみてはいかがでしょうか。

【おまけ】亀末廣「竹裡」

亀末廣を代表する和菓子のひとつが、この「竹裡(ちくり)」。

丹波で採れたその年の新栗を用いて作る蒸し羊羹で、10月から概ね12月までの間しか販売されないレアな逸品。良い栗が手に入らなければ、製造・販売も取り止められるようです。

丹波で採れたその年の新栗を用いて作る蒸し羊羹で、10月から概ね12月までの間しか販売されないレアな逸品。良い栗が手に入らなければ、製造・販売も取り止められるようです。

竹の皮とともに蒸されており、食べる際には、竹皮のまま二センチ程度に切ってお召し上がりください、との注意書きも。栗の香りも華やかに、程よい甘さの羊羹です。とくに栗は「黒文字楊枝」がすうっと通る柔らかさで、老舗の底力を感じさせます。

姉小路のお店以外では販売せず、デパート等の催事にも出されないものですので、秋の京都にお越しの際には、ぜひ尋ねてみられてはいかがでしょうか。

姉小路のお店以外では販売せず、デパート等の催事にも出されないものですので、秋の京都にお越しの際には、ぜひ尋ねてみられてはいかがでしょうか。

※なお「竹裡」ご購入の方は、予約をお勧めします。詳しくはwebでご検索のうえ、ご確認ください。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

さて、今回はまち歩きをするなかで、何気なく見かける看板から歴史を探るお話です。末尾に「おまけ」の和菓子情報もありますので、最後までご覧ください!

京都のまち歩きというと、四条通や錦小路(錦市場)などを思い浮かべる方も多いかと思いますが、さらに北に位置する通りに、「姉小路(あねやこうじ)通り」があります。

その範囲としては、東は木屋町通に始まり、西は御前通に至る通りを指し、寺町通よりも西側は、平安京当時の「姉小路」にあたるとされます。

その範囲としては、東は木屋町通に始まり、西は御前通に至る通りを指し、寺町通よりも西側は、平安京当時の「姉小路」にあたるとされます。さて早速、まち歩きに出発しましょう。四車線の広い道路である烏丸通りから、姉小路通を東に入るとすぐに、重厚な京町家が現れます。

「亀末廣(かめすえひろ)」と称する老舗の和菓子屋さんです。もともとは醍醐の釜師であった亀屋源助が、文化元年(1804)に創業したと伝わります。

「亀末廣(かめすえひろ)」と称する老舗の和菓子屋さんです。もともとは醍醐の釜師であった亀屋源助が、文化元年(1804)に創業したと伝わります。その店構えとともに目を引くのが、大きな「看板」です。「御菓子司亀末廣」と大書されるもの。

この看板には著名な人物が関わっていますが、それは後ほどお伝えするとしまして、訪れた際にぜひ観察していただきたいのが、看板の「縁」です。

この看板には著名な人物が関わっていますが、それは後ほどお伝えするとしまして、訪れた際にぜひ観察していただきたいのが、看板の「縁」です。 何やらお花や吉祥紋などが凸型に彫られた板が貼り付けられています。実はこれは「干菓子の木型」。

何やらお花や吉祥紋などが凸型に彫られた板が貼り付けられています。実はこれは「干菓子の木型」。看板製作者の遊び心といったところかと思いますが、朝廷や徳川家などから特注された際の木型を用いたものだそうです。こうした木型は一回きりということもあるので、廃棄するよりは、どこかに記憶を残したいという気持ちであったのかもしれません。

さてこの看板を揮毫した人物ですが、清に留学し書を学び、京都で塾を開いた著名な書家、山本竟山(やまもと きょうざん/1863〜1943)で、亀末廣の五代目が依頼したと伝わります。

実はこの姉小路通には、こうした由緒ある看板が他にもいくつも現存しているのです。

例えば「亀末廣」の東隣に位置する表具屋さんの「春芳堂(しゅんぽうどう)」の看板は、やはり明治時代の著名な画家、竹内栖鳳(たけうち せいほう/1864〜1942)が揮毫したもの。

そしてさらに東へ進むと、享保12年(1727)創業の柚味噌で著名な「八百三(やおさん)」がありますが、この「柚味噌」の看板は、かの陶芸家、美食家として名高い、北大路魯山人が揮毫し、彫刻まで行ったもの。当時の画号である「大観(大正初年ごろは福田大観の名で篆刻家として活動をしていた)」の落款も押されています。

そしてさらに東へ進むと、享保12年(1727)創業の柚味噌で著名な「八百三(やおさん)」がありますが、この「柚味噌」の看板は、かの陶芸家、美食家として名高い、北大路魯山人が揮毫し、彫刻まで行ったもの。当時の画号である「大観(大正初年ごろは福田大観の名で篆刻家として活動をしていた)」の落款も押されています。

このほか日本画材の専門店「彩雲堂(さいうんどう)」の看板は、最後の文人画家とも呼ばれる富岡鉄斎(とみおか てっさい/1836~1924)の揮毫したものですし、寺町通に接続する角に位置する文房具店の「鳩居堂」の看板は、清の甲骨・金石文の研究者の羅振玉(1866~1940)あるいは、書家の山田古香(1852~1935)の揮毫とされています。

このほか日本画材の専門店「彩雲堂(さいうんどう)」の看板は、最後の文人画家とも呼ばれる富岡鉄斎(とみおか てっさい/1836~1924)の揮毫したものですし、寺町通に接続する角に位置する文房具店の「鳩居堂」の看板は、清の甲骨・金石文の研究者の羅振玉(1866~1940)あるいは、書家の山田古香(1852~1935)の揮毫とされています。

このように看板ひとつとっても、さまざまな由緒があり、そのお店の活動の歴史があります。

このように看板ひとつとっても、さまざまな由緒があり、そのお店の活動の歴史があります。秋の行楽にまち歩きをされる方も多いと思いますが、ぜひこうしたちょっとした歴史遺産に関心を持っていただくと、より楽しい街歩きになるのではないかと思います。

実は、こうした文化遺産をまち歩きを通して実感していただくのが、歴史遺産コースの科目の一つである「歴史遺産II-1 文化財の保存と活用」です。

現代の「まちづくり」のなかで歴史遺産を保存しつつ、いかに継承し、活用していくか。その試みを理解するための授業です。烏丸通りから東へ姉小路通り向かう現地フィールドワークは、単なるお散歩に止まらない、興味深い事柄を知ることができる授業です。

以前の歴史遺産コースのブログでも、フィールドワークの様子を取り上げていますので、ぜひぜひ、ご覧ください。

【歴史遺産コース】歴史遺産フィールドワーク2(大原)

【歴史遺産コース】「歴史遺産III-2民俗文化の調査方法」

【歴史遺産コース】1200年の教えを伝える「お山」―比叡山と世界遺産を学ぶ―

芸術の秋、みなさんも旅行やお散歩のなかで、ちょっとした歴史を発見されてみてはいかがでしょうか。

【おまけ】亀末廣「竹裡」

亀末廣を代表する和菓子のひとつが、この「竹裡(ちくり)」。

丹波で採れたその年の新栗を用いて作る蒸し羊羹で、10月から概ね12月までの間しか販売されないレアな逸品。良い栗が手に入らなければ、製造・販売も取り止められるようです。

丹波で採れたその年の新栗を用いて作る蒸し羊羹で、10月から概ね12月までの間しか販売されないレアな逸品。良い栗が手に入らなければ、製造・販売も取り止められるようです。竹の皮とともに蒸されており、食べる際には、竹皮のまま二センチ程度に切ってお召し上がりください、との注意書きも。栗の香りも華やかに、程よい甘さの羊羹です。とくに栗は「黒文字楊枝」がすうっと通る柔らかさで、老舗の底力を感じさせます。

姉小路のお店以外では販売せず、デパート等の催事にも出されないものですので、秋の京都にお越しの際には、ぜひ尋ねてみられてはいかがでしょうか。

姉小路のお店以外では販売せず、デパート等の催事にも出されないものですので、秋の京都にお越しの際には、ぜひ尋ねてみられてはいかがでしょうか。※なお「竹裡」ご購入の方は、予約をお勧めします。詳しくはwebでご検索のうえ、ご確認ください。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2021年11月16日

【歴史遺産コース】1200年の教えを伝える「お山」―比叡山と世界遺産を学ぶ―

歴史遺産コース教員の石神裕之です。 京都を囲む山々も少しずつ色づいてきました。瓜生山も薄紅葉です。 さて今回は歴史遺産コースの数あるフィールドワーク授業のなかで…

-

歴史遺産コース

2019年09月11日

【歴史遺産コース】Webマガジン『瓜生通信』「京の暮らしと和菓子」を書くことと文化遺産の過去・現在・未来を思うこと

少し秋めいてまいりましたが、読者のみなさんの地域は、どんな9月をお迎えでしょうか。 この度の豪雨被害に遭われた方には、こころよりお見舞いを申し上げます。 京都で…

-

通信教育課程 入学課

2020年02月20日

3人の卒業生に聞く「芸術を学ぶことで変わる、私たちの暮らし」

こんにちは。通信教育部 入学課です。 本学の入学説明会では例年卒業生をお招きし、芸大での学びの本音を語っていただく「ゲストトーク」も行っています。本学で学ぶこと…