芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】芸とゲーム

2025年03月08日

【芸術学コース】芸とゲーム

こんにちは、業務担当非常勤講師の齊木です。

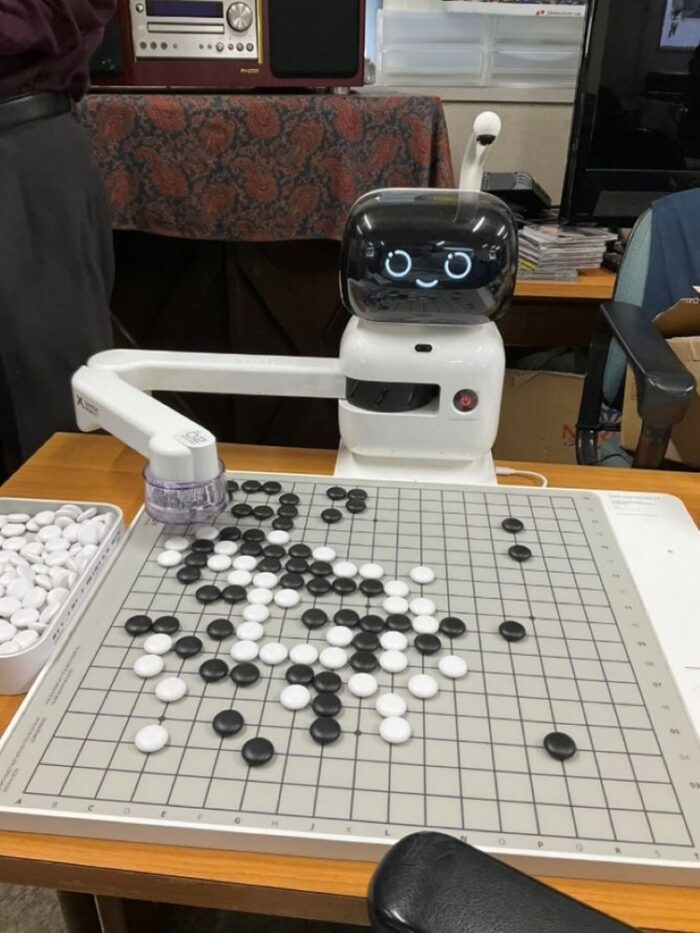

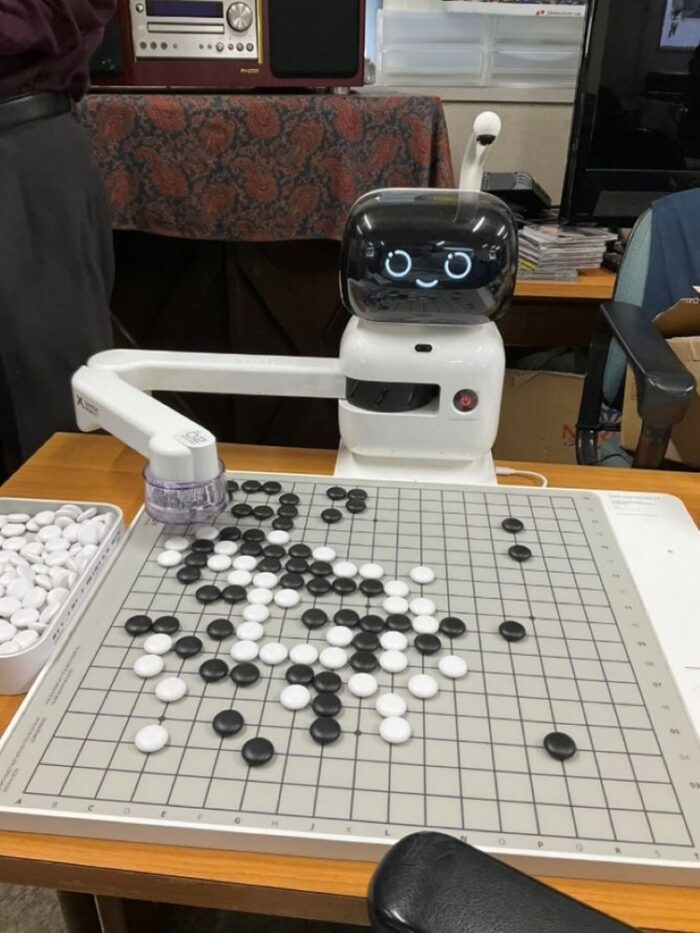

先日、こんなにかわいらしいロボットに、囲碁でやっつけられました。

この子は「SenseRobot センスロボット」といいます。通称「センちゃん」は、家庭用AI囲碁ロボットで、現在様々な碁会所に導入され、お客さんと対局をしています。

なんと片付けもできる優れた子。ですが、一番すごい点は、プロにも勝るその力。センちゃんとの対局では、プレイヤーが自らセンちゃんの強さを選ぶことができるのですが、その最高設定九段はプロをも圧倒する力を持っています。

これまで、AIと対局できるパソコンソフトなどはいくつも販売されてきましたが、このように碁盤と碁石を用いて対局できるロボットは無く、非常に画期的な存在です。

この子がいれば、対局相手に困ることはない――そんな思いで対局をしてみましたが、どうにも人と対局するときとは勝手が違う。はた、と気づくと、どこかさみしい心地にさせられてしまいました。

この感覚の違いは何だろう? この疑問に端を発して、囲碁について語りつつ、対AIと対人対局の違いについて、筆をとろうと思い立った次第です。

さて、ここで簡単に囲碁についてお伝えしたいと思います。

囲碁には約4000年の歴史があるといわれています。そのはじまりは、占星術などが関連しているとか。諸説あるところではありますが、甲骨文に「棊」(「棋」の正字)が記されていること、碁盤に9つある点を「星」、そのうち中央に位置する星を「天元」などと呼ぶところからも、関連が見受けられます。

さらに、囲碁は中国が発祥といわれています(これも諸説あり)。「琴棋書画」の言葉に見られるように、棋=囲碁は、教養の一つであり、琴や書・画に並ぶ芸の一つでした。

そんな囲碁を日本に伝来したとして知られている人物が、奈良時代の吉備真備です。「吉備大臣入唐絵巻」は、遣唐使として海を渡った吉備真備が中国大陸から囲碁を持ち帰ったという伝説を描いた絵巻として知られています。

平安時代に入ると、『古今和歌集』や『源氏物語』、『枕草子』にも囲碁のことが当たり前のように記されています。同じく、平安時代の醍醐天皇も囲碁が大好きで、当世一の碁打ち、寛蓮と金の枕を賭けて対局した、などという伝説もあるほどです。

後世、武士階級にも囲碁は広まっていきます。かの織田信長は、本能寺の変の前夜に、囲碁を鑑賞していたという話があります(『恕信見聞記』)。この対局で、滅多にできない形「三コウ」ができたことから、信長は吉兆だと喜んだ、と言います。実際は……。

江戸時代に入ると、将軍の御前で公開対局を行うお城碁などが行われました。

教養の一つとされていた囲碁は、プレイヤーのみならず、観戦者を伴う娯楽として楽しまれるようになっていきました。

囲碁の大家として知られる故・藤沢秀行氏は、「碁は芸である。碁には個性、生き方、その人間のすべてがあらわれる。」と話しています。

昭和の時代の碁打ちには、異名を持つプロ棋士がいました。カミソリ坂田、殺し屋加藤、コンピューター石田、宇宙流武宮、などは今でも語り継がれる名棋士たちです。こうした昭和のスターたちの異名は、彼らの個性そのものの反映とも言えました。平成に入ると異名を持つ棋士は減りましたが、平成の棋士の囲碁にも、やはり独自の個性や感性が光っていました。

ところが、2016年、当時最強と呼ばれたイ・セドル棋士が「アルファ碁」というAIに敗北すると、状況が一変します。以降、AIが打ち出した、従来ではまったく考えられなかった布石や、新常識が次々と登場し、それらはプロの公式戦はもちろん、アマチュアの大会にもよくよく用いられるようになりました。あっというまにAI流一強時代が巻き起こったのです。

次第に、次の着手や勝率をパーセンテージで可視化したAIソフトなども多く発展し、それらは囲碁の研究に欠かせないものとなっていきました。こうした時代の中で、猫も杓子もAIの示した手を模倣するようになりました。それによって、個性と個性がぶつかり合う対局は少なくなったように思います。

AIを用いた研究をすることで、確実に囲碁界は大きな変革を遂げました。棋力の向上は言うまでもなく、戦術の幅の広がり方も目覚ましいものがありました。一方で、「正解」をより多くインプットする必要性が高まったように感じます。いうなれば、囲碁が学校の試験勉強へと変わっていくような感覚です。

これが冒頭でお話しした、センちゃんとの対局で感じたさみしさの正体ではないでしょうか。互いの主義主張を盤上で語る「手談」という芸から、効率よく相手に勝つことを求めるだけのゲームへと軸足が移りつつある気がするのです。

とりわけセンちゃんはAIですから、私がどれだけセンちゃんの石に詰め寄り、反応をうかがおうとも、計算上勝率の高い箇所に打ってくるだけです。その手は私の着手への応答という性質のものではなく、盤面という問いに対する「正解」を示しただけのような、意思を感じさせない無機質な一手でした。だから、一緒に対局をしているのに、独り相撲をしているような気分にさせられたのだろうと思います。

「碁とは、勝負である前に創造であり芸術である。」「勝敗ではなく、芸を磨け。勝敗はあとからついてくる。」。藤沢氏が語る「芸術」は、対局者同士が自身の個性や意思、磨いた芸を盤上でぶつけあってつくりあげる一局を指します。そうした一局を作れることが、対人ならではの魅力なのかもしれない。囲碁AIロボットとの対局を通して、そんなことを感じました。

最後に、めったに触れることのない(と思われる)囲碁界の一端をのぞいて、こんな世界もあるのだと知っていただけたら幸いです。

それでは、この辺りで筆をおきたいと思います。

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

先日、こんなにかわいらしいロボットに、囲碁でやっつけられました。

於:緑星さいたま

この子は「SenseRobot センスロボット」といいます。通称「センちゃん」は、家庭用AI囲碁ロボットで、現在様々な碁会所に導入され、お客さんと対局をしています。

なんと片付けもできる優れた子。ですが、一番すごい点は、プロにも勝るその力。センちゃんとの対局では、プレイヤーが自らセンちゃんの強さを選ぶことができるのですが、その最高設定九段はプロをも圧倒する力を持っています。

これまで、AIと対局できるパソコンソフトなどはいくつも販売されてきましたが、このように碁盤と碁石を用いて対局できるロボットは無く、非常に画期的な存在です。

この子がいれば、対局相手に困ることはない――そんな思いで対局をしてみましたが、どうにも人と対局するときとは勝手が違う。はた、と気づくと、どこかさみしい心地にさせられてしまいました。

この感覚の違いは何だろう? この疑問に端を発して、囲碁について語りつつ、対AIと対人対局の違いについて、筆をとろうと思い立った次第です。

囲碁――4000年の歴史――

さて、ここで簡単に囲碁についてお伝えしたいと思います。

囲碁には約4000年の歴史があるといわれています。そのはじまりは、占星術などが関連しているとか。諸説あるところではありますが、甲骨文に「棊」(「棋」の正字)が記されていること、碁盤に9つある点を「星」、そのうち中央に位置する星を「天元」などと呼ぶところからも、関連が見受けられます。

甲骨文字「棊」 於:日本棋院囲碁殿堂資料館

さらに、囲碁は中国が発祥といわれています(これも諸説あり)。「琴棋書画」の言葉に見られるように、棋=囲碁は、教養の一つであり、琴や書・画に並ぶ芸の一つでした。

日本への伝来

そんな囲碁を日本に伝来したとして知られている人物が、奈良時代の吉備真備です。「吉備大臣入唐絵巻」は、遣唐使として海を渡った吉備真備が中国大陸から囲碁を持ち帰ったという伝説を描いた絵巻として知られています。

平安時代に入ると、『古今和歌集』や『源氏物語』、『枕草子』にも囲碁のことが当たり前のように記されています。同じく、平安時代の醍醐天皇も囲碁が大好きで、当世一の碁打ち、寛蓮と金の枕を賭けて対局した、などという伝説もあるほどです。

後世、武士階級にも囲碁は広まっていきます。かの織田信長は、本能寺の変の前夜に、囲碁を鑑賞していたという話があります(『恕信見聞記』)。この対局で、滅多にできない形「三コウ」ができたことから、信長は吉兆だと喜んだ、と言います。実際は……。

江戸時代に入ると、将軍の御前で公開対局を行うお城碁などが行われました。

御城碁復元図 於:日本棋院囲碁殿堂資料館

教養の一つとされていた囲碁は、プレイヤーのみならず、観戦者を伴う娯楽として楽しまれるようになっていきました。

AIが席巻する現代

囲碁の大家として知られる故・藤沢秀行氏は、「碁は芸である。碁には個性、生き方、その人間のすべてがあらわれる。」と話しています。

昭和の時代の碁打ちには、異名を持つプロ棋士がいました。カミソリ坂田、殺し屋加藤、コンピューター石田、宇宙流武宮、などは今でも語り継がれる名棋士たちです。こうした昭和のスターたちの異名は、彼らの個性そのものの反映とも言えました。平成に入ると異名を持つ棋士は減りましたが、平成の棋士の囲碁にも、やはり独自の個性や感性が光っていました。

ところが、2016年、当時最強と呼ばれたイ・セドル棋士が「アルファ碁」というAIに敗北すると、状況が一変します。以降、AIが打ち出した、従来ではまったく考えられなかった布石や、新常識が次々と登場し、それらはプロの公式戦はもちろん、アマチュアの大会にもよくよく用いられるようになりました。あっというまにAI流一強時代が巻き起こったのです。

次第に、次の着手や勝率をパーセンテージで可視化したAIソフトなども多く発展し、それらは囲碁の研究に欠かせないものとなっていきました。こうした時代の中で、猫も杓子もAIの示した手を模倣するようになりました。それによって、個性と個性がぶつかり合う対局は少なくなったように思います。

AIを用いた研究をすることで、確実に囲碁界は大きな変革を遂げました。棋力の向上は言うまでもなく、戦術の幅の広がり方も目覚ましいものがありました。一方で、「正解」をより多くインプットする必要性が高まったように感じます。いうなれば、囲碁が学校の試験勉強へと変わっていくような感覚です。

これが冒頭でお話しした、センちゃんとの対局で感じたさみしさの正体ではないでしょうか。互いの主義主張を盤上で語る「手談」という芸から、効率よく相手に勝つことを求めるだけのゲームへと軸足が移りつつある気がするのです。

とりわけセンちゃんはAIですから、私がどれだけセンちゃんの石に詰め寄り、反応をうかがおうとも、計算上勝率の高い箇所に打ってくるだけです。その手は私の着手への応答という性質のものではなく、盤面という問いに対する「正解」を示しただけのような、意思を感じさせない無機質な一手でした。だから、一緒に対局をしているのに、独り相撲をしているような気分にさせられたのだろうと思います。

「碁とは、勝負である前に創造であり芸術である。」「勝敗ではなく、芸を磨け。勝敗はあとからついてくる。」。藤沢氏が語る「芸術」は、対局者同士が自身の個性や意思、磨いた芸を盤上でぶつけあってつくりあげる一局を指します。そうした一局を作れることが、対人ならではの魅力なのかもしれない。囲碁AIロボットとの対局を通して、そんなことを感じました。

最後に、めったに触れることのない(と思われる)囲碁界の一端をのぞいて、こんな世界もあるのだと知っていただけたら幸いです。

それでは、この辺りで筆をおきたいと思います。

題名のない碁を打つ置物 於:日本棋院囲碁殿堂資料館

(写真撮影:齊木)

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2023年08月02日

【芸術学コース】”芸術学的に” 美術鑑賞をしてみよう

みなさん、こんにちは。今年度より芸術学コースを担当することとなりました松田佳子です。よろしくお願いいたします。 さて今年は連日大変な暑さが続いていますが、涼…

-

芸術学コース

2025年02月07日

【芸術学コース】「卒業研究」のテーマ––過去10年の傾向とこれからの可能性

こんにちは、業務担当非常勤講師の白石です。2024年度もそろそろ終わりを迎えようとしています。春からの入学を志望しているみなさんは、新しい学びをきっと心待ちにし…

-

芸術学コース

2024年12月25日

【芸術学コース】「暗さ」の魅力、再考

みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。いよいよクリスマス・シーズンが到来、街はきらびやかなイルミネーションで明るく華やかな雰囲気に包まれています。毎年、…