歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】京都御所の周辺を歩く

2025年03月20日

【歴史遺産コース】京都御所の周辺を歩く

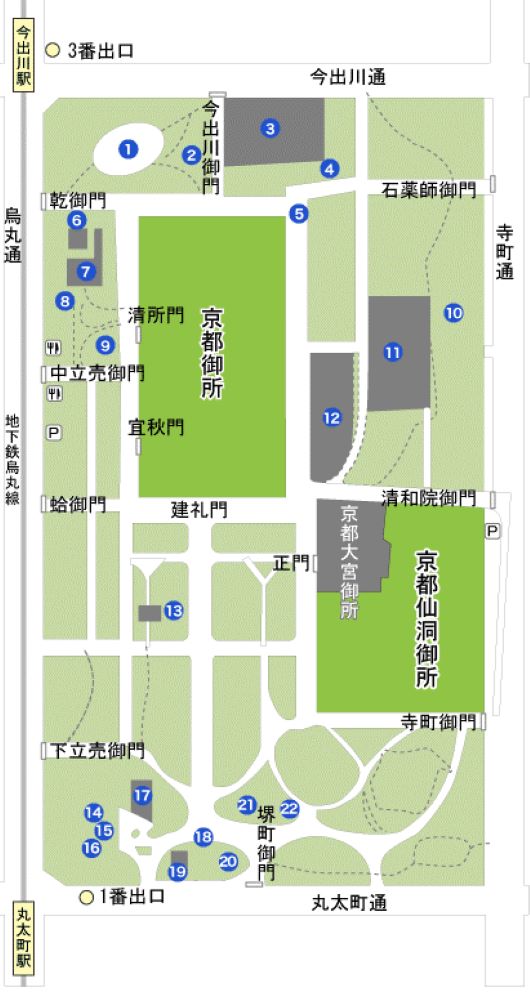

「京都御苑略図」(宮内庁ホームページ)https://sankan.kunaicho.go.jp/guide/access_map_kyoto.html

そもそも平安時代の内裏は、現在の京都御所よりもずっと東にありました。京都御所の場所は、平安京の東北角あたりになります。平安京のすみっこにあたるのですが、平安時代中期には平安京の東側にも居住地が広がったため、この場所に藤原道長の邸宅土御門第(つちみかどてい)も造営されました。

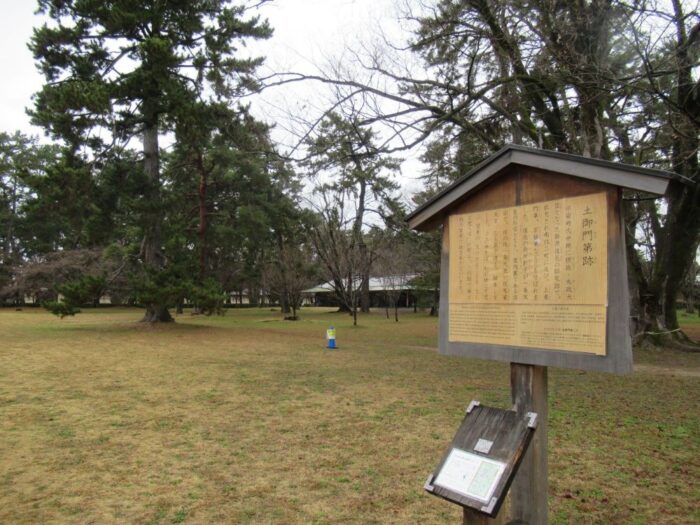

平安時代に栄華を極めた藤原道長の土御門邸跡

内裏は焼亡と再建を繰り返し、嘉禄3年(1227)の焼亡後に再建されることはありませんでした。焼亡のたびに天皇は仮御所の里内裏(さとだいり)に移りました。14世紀前半の光厳(こうごん)天皇が東洞院土御門殿(ひがしのとういんつちみかどどの)という里内裏で即位して以後、内裏は現在の場所に定着します。その後も内裏は焼亡を繰り返しますが、幕府などの時の権力者により再建されました。現在の京都御所は安政2年(1855)に造営されたものです。

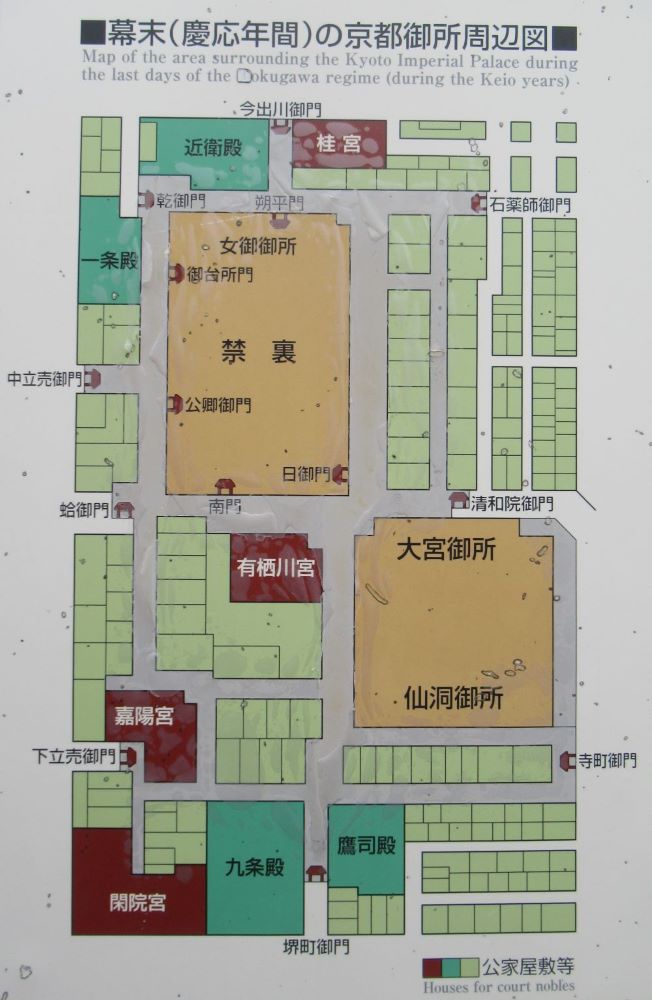

さて、現在の京都御所周辺(京都御苑の中)は、木々が植わっていて、緑豊かな風景が広がっています。しかし、江戸時代には、内裏の周囲に140以上の公家や宮家の邸宅がびっしり立ち並ぶ公家町が形成されました。現在、周囲の通りに面した9つの門は、公家町の奥まったところにありました。内裏に通じる九門内の空間は観光スポットであり、観光客は、異形の公卿が内裏に参入する姿を見物したそうです。

「幕末の京都御所周辺図」(京都御苑案内板より)

明治2年(1869)年、明治天皇の東京遷幸が行われ、公家達も東京に移ったため、内裏周辺の公家町は荒廃しました。その後、明治天皇の意向により、公家町跡の整備が行われました。植樹をし、四辺の通りに石垣土塁を造営し、九門を土塁側に移築しました。現在の京都御苑の環境は明治16年(1883)に完成したのです。

九門の一つ「清和院御門」 寺町通から望む

京都御苑を訪れると、いくつかの公家・宮邸跡に札が立てられており、江戸時代の京都の歴史を感じることができます。京都御所一つとっても、古代から近現代までの歴史が積み重ねられています。京都の歴史の魅力はこの歴史の重層性にあります。

閑院宮邸跡 現在は収納展示館になっている

どの時代の風景が見えてくるかは、関心や知識によって異なるでしょう。歴史遺産コースでは、京都の歴史や文化について学べるスクーリング科目やテキスト科目がいくつもあります。本学での学びを通じて、私達と新しい京都の風景に出会いませんか。

参考文献

高木博志『近代天皇制と京都』岩波書店、2006年

歴史遺産コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2024年07月20日

【歴史遺産コース】平安時代の痕跡

こんにちは、歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。 暑い日が続いていますが、京都は多くの観光客で賑わっています。さて、京都といえば、みなさんはどのようなイ…

-

歴史遺産コース

2024年02月03日

【歴史遺産コース】『源氏物語』と下鴨神社 ―六条御息所が御手洗川に重ねた想いとは―

歴史遺産コースの加藤詩乃です。 今回は本学瓜生山キャンパスからほど近い、源氏物語ゆかりの下鴨神社についてご紹介したいと思います。 源氏物語に登場する下鴨神社の有…

-

歴史遺産コース

2023年08月08日

【歴史遺産コース】スクーリング科目「歴史遺産III-1(美術品の調査方法)」のご紹介

こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の上村正裕です。まだまだ厳しい暑さが続きます…。 本日は歴史遺産コースのスクーリング科目の1つ、「歴史遺産Ⅲ-1美術…