和の伝統文化コース

- 和の伝統文化コース 記事一覧

- 【和の伝統文化コース】ちょっとふしぎな「雛祭り」のご紹介

2025年03月28日

【和の伝統文化コース】ちょっとふしぎな「雛祭り」のご紹介

あっという間に3月になりました。今年度も、もう、終わりですね。ほっと一息ついている方もいらっしゃれば、新年度の準備に慌ただしくされている方もいらっしゃるかと思います。

3月には、桃の節句、雛祭りがありますね。

雛祭りは女の子のお祭りとされ、女児の初節供や新嫁に雛人形を送る風習が日本各地で行われてきました。雛人形は、人々の穢れを祓う形代として川や海へ流された人形から始まった、といわれています。元々は公家や武家が行っていた雛祭り行事が、民間に取り入れられたようです(1)。

現在の雛祭りといえば、女の子の健やかな成長を祈って雛人形を飾り、菱餅や甘酒、ちらし寿司、ハマグリのお味噌汁などの食事を用意し、家族で子どもの成長をお祝いする、といった光景を思い浮かべる方が少なくないのではないでしょうか。我が家でも娘の雛人形を飾って、雛祭りのお祝いをしました。雛祭りに合わせて商店街や公民館で雛人形を飾り、華やかな空気が街いっぱいに広がる様子をニュース等で目にすることも珍しくないかと思います。

このように比較的統一された“雛祭り”の姿がある一方で、地域独特の行事も行われてきました。たとえば、紙で作った雛人形を川に流したり、子どもたちが山でピクニックをしたり、また、男の子が天神様を祀る日になっていた地域もありました。

今回は、そんな地域の雛祭り行事の一つである、“がんどうち”を紹介します。

がんどうちとは、岐阜県の北部から南東部にかけてみられる行事です。岐阜県のほかに、愛知県、静岡県、神奈川県などでも行われてきました(2)。「がんどひき」、「がんどち」のように呼ばれることもあります。3月3日に行われてきた行事ですが、新暦で行うところ、旧暦で行うところ、そして、3月3日の直近の土、日曜日に行うところなど、近年は日付に変化がみられます。

少し前になりますが、私は2019年3月3日に、岐阜県でがんどうちを見学してきました。冷たい風が吹き、時折雨がぱらつくなか、小学校高学年くらいの子から、ベビーカーに乗った子まで、多くの子どもたちが集落の中を歩いていました。みな、大きな袋を持っています。集落の家々では、玄関や道路に面した部屋の窓際など、屋外から見えるような場所に雛人形を飾っています。

子どもたちは家に入ると、「お雛さま見せて‼」、「雛さま見せとくれ~」といった声をかけます(写真1)。すると家に居る人々は、「どうぞ、見てって」と返します。そして、子どもたちはお雛様を見て行く……のですが、この行事はそこで終わりではありません。雛人形の前には、お菓子やジュースが積まれています(写真2)。子どもたちは雛人形を見た後、そのお菓子やジュースをいただいて帰るのです。お菓子を手渡しするのではなく、家や店の前にお菓子を置いておく家もありました(写真3)。

写真1 「雛様見せとくれ」と家で声をかける子どもたち(2019年3月 三津山撮影)

写真2 雛人形の前に置かれたお菓子(2019年3月 三津山撮影)

写真3 置かれたお菓子(2019年3月 三津山撮影)

家々を回ってお菓子をいただいて帰るなんて、ハロウィンのようですね。お菓子をいただいた子どもたちは、嬉しそうに持っている袋にお菓子を入れていました。地域のスーパーでは、がんどうちのためにお菓子の特設売り場を設置している様子もみられました(写真4)。

「がんど」は「盗む」、「うち」は「~する」の意味があり、「がんどうち」で「強盗をする」のような意味になります。言葉だけを見ると、悪いことをする行事のようにも見えてしまいます。しかしこの名称には、「この家の娘がよい婿どのにさらわれてほしい」という願いが込められているといわれています(3)。

写真4 スーパーのがんどうちコーナー(2019年3月 三津山撮影)

このような親の願いがこめられた行事でありますが、子どもたちにとってはどのような行事として捉えられてきたのでしょうか。1929年生まれの女性は、がんどうちの日に「家々の雛人形を見て歩くのが楽しかった」と語っておられました。というのも、この女性の幼少期には、家に“十分な”雛人形がなかったためです。この女性の家に限らず、「五人囃子の一人だけ」、「お雛様だけ」のように所有する家が多く、七段飾りのような雛人形を持っている家はほとんどなかったそうです。そんな状況であったことから、家々を訪ねて雛人形を見て歩くのが、一つの楽しみであったんですね。当時の子どもたちは、自分の家で雛人形を鑑賞するのではなく、集落の家々に飾られた雛人形見て回ることで、一つの雛飾りを自分のなかで完成させていたのかもしれません。また、当時の子どもたちががんどうちでいただいていたのは、現在のような市販のお菓子ではなく、家々で炒った豆だったそうです。炒った豆に砂糖をまぶしてくれる家も集落内に2、3軒あり、砂糖をまぶした豆を大切に食べた記憶も語ってくださいました。

では、最近の子どもたちはどうかというと……「お雛様をまったく見てくれない子が少なくない」、とこぼす方もいらっしゃいました。多くの家庭で雛人形を持つようになってきたことに関係があるのでしょうか。「花より団子」ならぬ、「雛人形よりお菓子」といえる状況といえるかもしれませんね。しかし、家々を訪ねていただいた袋いっぱいのお菓子を嬉しそうに見せ合っている子どもたちの様子は、炒った豆をいただいていたころと変わらないものかと思います。

このように、行事をとりまく状況の変化により、行事にこめられた願い、行事の様子は変化しているかもしれせん。しかし、子どもたちの楽しみとして、地域のつながりの一環として、存続している様子がうかがえます。

みなさんの地域で“あたりまえ”に行っている行事も、実はその地域で脈々と受け継がれてきた、特徴的な行事かもしれません。そんな身近なところから、地域の文化、地域の歴史、ひいては、日本文化を感じてみませんか。

註

(1)友野千鶴子. “ひなまつり(雛祭)”. 『日本民俗大辞典』. 福田アジオほか編. 2000, p.432.

(2)三津山智香. “がんどうち”. 『岐阜県の祭り・行事』.岐阜県環境生活部県民文化局文化伝承課. 岐阜県. 2020, p.120.

(3)萩原町教育委員会編.『萩原の民俗信仰と芸能(はぎわら文庫 第12集』. 萩原町. 1990, p.215.

和の伝統文化コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

和の伝統文化コース

2024年02月03日

【和の伝統文化コース】伝統文化をどのように研究するか〜卒業研究を振り返りながら

みなさん、こんにちは。和の伝統文化コース教員の葛西周です。本コースでは、伝統文化を実践的に学んで視野を広げ、さらに関心に応じて研究テーマを見つけて知見を深めて、…

-

和の伝統文化コース

2024年04月09日

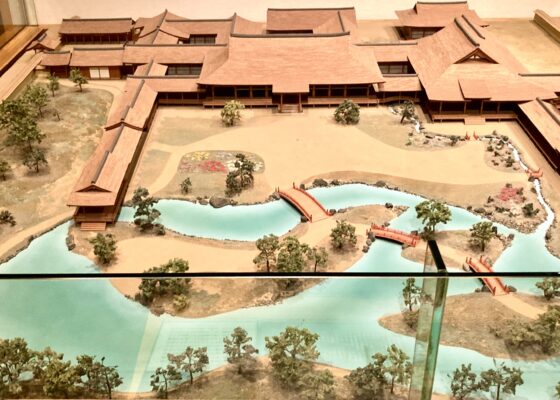

【和の伝統文化コース】大河ドラマ「光る君へ」でわかる平安時代の建物

みなさま、こんにちは。和の伝統文化コース非常勤講師の叉東(さとう)愛です。 今年の大河ドラマ「光る君へ」の舞台は、平安時代ですね。 江戸時代や戦国時代に比べ、平…

-

和の伝統文化コース

2024年11月05日

【和の伝統文化コース】スクーリング科目「伝統文化Ⅰ-2 日本の芸能」のご紹介

みなさん、こんにちは。 和の伝統文化コースの三津山智香です。 暑さはいつの間にか去り、朝晩はすっかり冷えこむようになりました。もう、秋ですね。 今日は、先日行わ…