文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

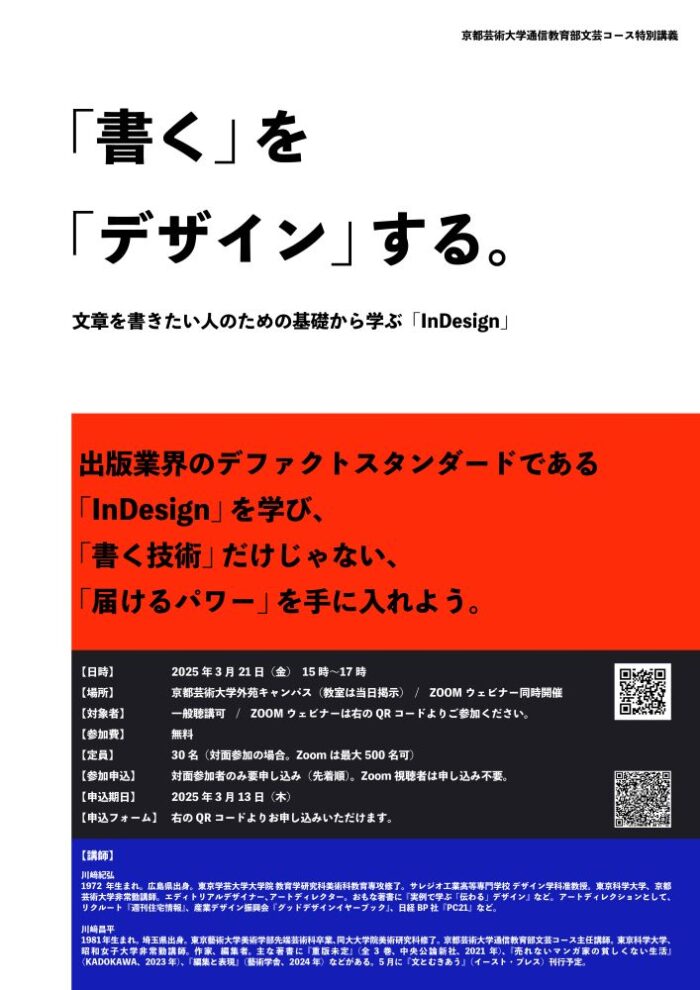

- 【文芸コース】特別講義『「書く」を「デザイン」する。文章を書きたい人のための基礎から学ぶ「InDesign」』レポート

2025年04月02日

【文芸コース】特別講義『「書く」を「デザイン」する。文章を書きたい人のための基礎から学ぶ「InDesign」』レポート

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。去る3月21日金曜日、文芸コースの特別講義として、『「書く」を「デザイン」する。文章を書きたい人のための基礎から学ぶ「InDesign」』を開催しました。平日の日中という時間帯でしたが、来場者数は対面・オンラインあわせて450名以上。ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

イベントは文芸コース主任である私、川崎昌平によるInDesignの「実演」と、ゲスト講師で本学文芸コースの非常勤講師でもある川崎紀弘先生による精緻な「解説」で進みました。時間が90分とタイトだったため、InDesignというアプリケーションの細々とした部分まで紹介することはできませんでしたが、組版の基礎中の基礎はお伝えできたのかな、と思っております。

また、要所要所で入る川崎紀弘先生の組版の歴史やその現代的な価値へのご意見は、来場者だけではなく、私も聞き入ってしまいました。特に印象的だったのが単にInDesignを技術として位置づけるのではなく、「紙に印刷するという行為の意味を、確認するため」の思考プロセスとして、その重要性を語ってくださったところです。InDesignが道具であることは確かですが、道具であるからこそ、その価値を深く考察しながら向き合うことに、意味があるという教えだと私は受け止めました。

実技面での補足をこのブログでお伝えするとすれば、やはり「版面(ページ内においてテキストや画像要素などが置かれる部分のこと。ノンブルやショルダーは含まない)の設計を最初にしっかりやろう」というところでしょうか。

InDesignでは、新規にデータを作成する際、最初に「マージン・段組」の設定をします。簡単に言えば、「どんなサイズの本なのか?」、「テキストや画像の要素をページのどの部分にどのように配置するのか?」、「天・地・小口・ノドの各辺に対するマージンをどのように設定するのか?」、「使用するフォントやそのサイズ(イベントでは「Q数」表記とその呼称の合理性についても、川崎紀弘先生から歴史を踏まえた解説がありましたね)をどうするのか?」……といった部分を、最初に徹底して考え抜くことが重要だと私は思います。やろうと思えば後から変えられなくもないのですが、手間ですし、確定したはずの版面が動いちゃうのは、印刷エラーを引き起こしかねないので、私なんかは怖いと思ってしまいます。ですから最初にとことん、「自分がつくりたい本」について思考すること。これが一番InDesignという道具と向き合う上で、重要な姿勢だと考えているのです。

ですから、『「書く」を「デザイン」する。文章を書きたい人のための基礎から学ぶ「InDesign」』というイベントの結論というか、最も伝えたかった部分を強調するならば、やはりアプリケーション上のテクニックではなく、

自分のつくる本と、その読者を、とことんイメージする。

ことなのです。「どんなふうに読者に読んでもらいたいのか」、「読者がどんなふうにページをめくるのか」、「読者の思考に、書かれた内容がどのように伝わってほしいのか」といった要素を考え抜く作業が、最も必要なのです。そこをおろそかにしていたら、アプリケーションの使い方ばかり覚えたところで、よい本はつくることができません。

読者に対する想像力が欠けている人に、本は編めませんし、そもそも文章も書けないでしょう。畢竟、表現もまた、完成しえないのです。

読者を想像することの大切さが、イベントを通して伝えられたら、主催者として、これ以上ない喜びです。

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2024年12月23日

【文芸コース】大学は「習い事」か?

こんにちは。 文芸コース教員の中嶋優隆です。 突然ですが、みなさんは「大学は「習い事」か?」と問われたら、どう答えますか。今日はこの問いをみなさんと一緒に考えて…

-

文芸コース

2023年10月27日

【文芸コース】2024年度からの文芸コースでは「編集」を学ぶことができます。

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 今回のブログでは、文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方のために、新しい文芸コースの特…

-

文芸コース

2024年08月29日

【文芸コース】AIと翻訳

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 最近、生まれて初めてAIを使ってみました。 使った理由は、翻訳のため。というのも、最近になって2018年に出…