書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】書皿に挑戦!

2025年05月01日

【書画コース】書皿に挑戦!

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。京都・瓜生山キャンパスでは、入学式とガイダンスが行われた4月5日は桜が満開を迎えていました。キャンパス近くの白川疏水通り一帯も桜が咲き満ちて、まるでこのハレの日を寿(ことほ)ぐかのようでした。文字は生活を彩るために意匠性を伴ってデザインされてきた経緯があり、この「寿」という字もその一つです。「寿」の文字性、そして意匠性を伴ってデザインされた「寿」を用いる作品についても学べる科目が書画コースにはあります。今回はこの科目の一部をご紹介したいと思います。担当は書画研究室の奥田です。

書画コースには書の専門科目に「書とデザイン」を学ぶ科目があります。ここでは書とデザインについて考え、篆刻や器への書、題字などの表現性を学びながら、加工性や装飾性の観点に沿った作品の制作を行います。

次のA〜Cから好きな課題を選び、取り組むことができます。課題提出数を満たせば、一種類でも複数種類でも取り組めます。

A:篆刻ー姓名印・遊印などー

B:器への書ー書皿などー

C:題字ーブックデザインなどー

今回は課題Bをもとに、私も書皿に挑戦してみました。器へ文字を書く方法はいくつかありますがこの科目では、

①筆で直接書く方法

②型紙を作成し複写する方法

③カーボン用紙を使用して複写する方法

を丁寧に紹介していますので初めてでも安心です。それぞれが取り組みやすい方法を自由に選べることも嬉しいですね。

取り組む手順としては、まず選文、草稿を行い、原稿・原案を作るところから始まります。紙の上にお皿を置いて鉛筆で輪郭線を引き、その枠のなかにどのような言葉を、どのように配置するか考えて原稿を作ります。

ちなみに器の形状は、円形、方形、筒形他、特殊な形状も任意に選択できます。色については、書き付けに差し支えなければ白以外も認められています。

書皿用には100円ショップで白無地・円形のお手頃なお皿を準備しました。緑フチのお皿はちょこっと書きに墨池代わりに愛用している奈良・薬師寺の「白鳳絵皿」です。こちらは薬師寺の金堂や西塔の天井画の彩色紋様・宝相華(蓮の花)をデザインしたものです。この原画は、白鳳時代に建立された国宝東塔の天井にかすかに現存する彩色画を基に、日本画家・平山郁夫により制作されました。この科目は書に限らず、このようなデザインへの眼差しも学びが深まるきっかけになると思います。

さて絵具については、動画教材にも登場するベペオのポーセレン150(陶磁器用水性アクリル絵具)を準備しました。焼成前は水やアルコールで修正もでき、オーブンレンジで焼き付けができます。焼成後は水洗いしても色落ちしません。なお、この課題を食器として使用しない場合は焼成する必要はありません。

今月は入学式もありお祝いの気持ちも込めて「瑞色鮮」という言葉から、今回は鮮字の書皿に挑戦してみたいと思います。まず「瑞色鮮」について呉昌碩の倣書を作成、その後お皿のサイズに縮小コピーして、カーボン用紙を使いお皿へ写し取りました。

うまく転写されていない部分がありますね、均等に強めの筆圧が加わるようにするともっときれいに写し取ることができます。教科書にもありますが、コピー用紙、カーボン用紙、お皿がズレないようにテープで固定しておくと書きやすくて良いでしょう。

それでは次に絵具で書いて(塗って)いきます。器の表面は、紙とちがい滑らかです。また紙のように絵具が染み込ません。絵具は墨液よりも少し粘性が高いと感じます。絵具の加減が分からずつい濃く書きすぎてしまい、少し重たいような印象になってしまいました。絵具を加える際は加減と筆の流れも意識すると良いかもしれませんね。カーボンの線からはみ出してしまったところは、あとから削り取れますから、あまり慎重になりすぎなくても大丈夫です。

もし今回のように絵具をつけすぎてしまったり、うまく書けなかったという場合は、絵具

が乾く前ならアルコール入りのウェットティッシュで簡単に拭き取れます。お皿を買い直す必要はなく、何度もチャレンジできるのはいいですね。

入学後に手にされる教科書には、書の担当教員・桐生先生が制作された書皿『立春大吉』が掲載されています。すてきなお皿なので、同じ言葉を同じく敷き詰めて書くという点を真似してみましたが、桐生先生のようには残念ながら作れませんでした。ぜひご入学後、教科書の作品をご覧になって下さい。

器は立体物ですので紙に書いた原案、イメージとはまた違った印象になります。使用するお皿によっても、最適な文字の大きさや配置も様々です。書体についても、例えば篆書体と草書体では随分とデザイン性が変わります。食器としての使用を想定するなら、どのような食材を盛り付けるかによっても、書かれた文字はさらに生きてくると思います。

生活を彩る書のデザインに目を向けてみると、実に多くのものがその対象であると気づきます。文字は意味だけでなく、美的存在として装飾を目的に用いられてきた歴史があります。その歴史に触れ、課題に取り組むことで、これまで気づかなかった身近なデザインにも関心が高まるのではないでしょうか。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

白川疏水通りの桜

書画コースには書の専門科目に「書とデザイン」を学ぶ科目があります。ここでは書とデザインについて考え、篆刻や器への書、題字などの表現性を学びながら、加工性や装飾性の観点に沿った作品の制作を行います。

次のA〜Cから好きな課題を選び、取り組むことができます。課題提出数を満たせば、一種類でも複数種類でも取り組めます。

A:篆刻ー姓名印・遊印などー

B:器への書ー書皿などー

C:題字ーブックデザインなどー

今回は課題Bをもとに、私も書皿に挑戦してみました。器へ文字を書く方法はいくつかありますがこの科目では、

①筆で直接書く方法

②型紙を作成し複写する方法

③カーボン用紙を使用して複写する方法

を丁寧に紹介していますので初めてでも安心です。それぞれが取り組みやすい方法を自由に選べることも嬉しいですね。

取り組む手順としては、まず選文、草稿を行い、原稿・原案を作るところから始まります。紙の上にお皿を置いて鉛筆で輪郭線を引き、その枠のなかにどのような言葉を、どのように配置するか考えて原稿を作ります。

ちなみに器の形状は、円形、方形、筒形他、特殊な形状も任意に選択できます。色については、書き付けに差し支えなければ白以外も認められています。

使用した道具の一部

書皿用には100円ショップで白無地・円形のお手頃なお皿を準備しました。緑フチのお皿はちょこっと書きに墨池代わりに愛用している奈良・薬師寺の「白鳳絵皿」です。こちらは薬師寺の金堂や西塔の天井画の彩色紋様・宝相華(蓮の花)をデザインしたものです。この原画は、白鳳時代に建立された国宝東塔の天井にかすかに現存する彩色画を基に、日本画家・平山郁夫により制作されました。この科目は書に限らず、このようなデザインへの眼差しも学びが深まるきっかけになると思います。

さて絵具については、動画教材にも登場するベペオのポーセレン150(陶磁器用水性アクリル絵具)を準備しました。焼成前は水やアルコールで修正もでき、オーブンレンジで焼き付けができます。焼成後は水洗いしても色落ちしません。なお、この課題を食器として使用しない場合は焼成する必要はありません。

今月は入学式もありお祝いの気持ちも込めて「瑞色鮮」という言葉から、今回は鮮字の書皿に挑戦してみたいと思います。まず「瑞色鮮」について呉昌碩の倣書を作成、その後お皿のサイズに縮小コピーして、カーボン用紙を使いお皿へ写し取りました。

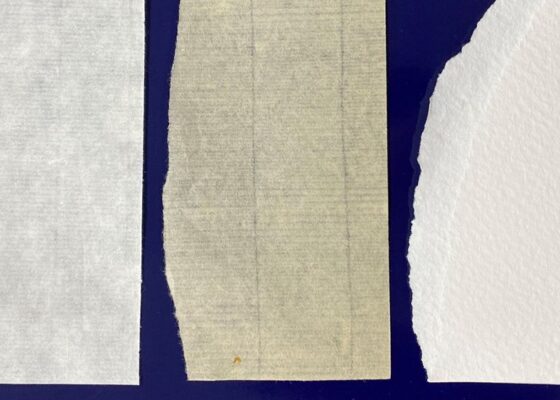

カーボン用紙で形を写し取る様子

うまく転写されていない部分がありますね、均等に強めの筆圧が加わるようにするともっときれいに写し取ることができます。教科書にもありますが、コピー用紙、カーボン用紙、お皿がズレないようにテープで固定しておくと書きやすくて良いでしょう。

それでは次に絵具で書いて(塗って)いきます。器の表面は、紙とちがい滑らかです。また紙のように絵具が染み込ません。絵具は墨液よりも少し粘性が高いと感じます。絵具の加減が分からずつい濃く書きすぎてしまい、少し重たいような印象になってしまいました。絵具を加える際は加減と筆の流れも意識すると良いかもしれませんね。カーボンの線からはみ出してしまったところは、あとから削り取れますから、あまり慎重になりすぎなくても大丈夫です。

書皿『鮮』制作中

もし今回のように絵具をつけすぎてしまったり、うまく書けなかったという場合は、絵具

が乾く前ならアルコール入りのウェットティッシュで簡単に拭き取れます。お皿を買い直す必要はなく、何度もチャレンジできるのはいいですね。

こちらはお皿に筆で直接書き、部分的に絵具を削ってみました。

入学後に手にされる教科書には、書の担当教員・桐生先生が制作された書皿『立春大吉』が掲載されています。すてきなお皿なので、同じ言葉を同じく敷き詰めて書くという点を真似してみましたが、桐生先生のようには残念ながら作れませんでした。ぜひご入学後、教科書の作品をご覧になって下さい。

器は立体物ですので紙に書いた原案、イメージとはまた違った印象になります。使用するお皿によっても、最適な文字の大きさや配置も様々です。書体についても、例えば篆書体と草書体では随分とデザイン性が変わります。食器としての使用を想定するなら、どのような食材を盛り付けるかによっても、書かれた文字はさらに生きてくると思います。

生活を彩る書のデザインに目を向けてみると、実に多くのものがその対象であると気づきます。文字は意味だけでなく、美的存在として装飾を目的に用いられてきた歴史があります。その歴史に触れ、課題に取り組むことで、これまで気づかなかった身近なデザインにも関心が高まるのではないでしょうか。

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2024年10月17日

【書画コース】伝統、楽しむ、水墨画の未来

こんにちは! いよいよ秋が深まる季節の到来ですね。書画コース開設以来、様々な文章を書いてきましたが、ブログは初めての投稿となります。専任教員の塩見貴彦です。書画…

-

書画コース

2024年08月29日

【書画コース】紙で発墨を比べる

今年は文人画の巨匠・富岡鉄斎(1836~1924)の没後 100 年を迎えるため各地で様々な企画展が催され賑わっていますね。かくいう私も訪れましたが「あぁ、この…

-

書画コース

2023年08月05日

【書画コース】題字から書とデザインを探る!

書画コースでは、書の専門科目に「書とデザイン」を学ぶ科目があります。ここでは書とデザインについて考え、篆刻や器への書、題字など、そこでの表現性を学びながら、加工…