アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】プロの書き手が語りあう、「型通り」でない文章とは何か

2025年05月14日

【アートライティングコース】プロの書き手が語りあう、「型通り」でない文章とは何か

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。

アートや文化に関する発見や考えを「書くこと」を通していかに発信するかを学ぶ本コースでは、批評やエッセイなどさまざまな文章表現のプロフェッショナルが授業を担当しています。

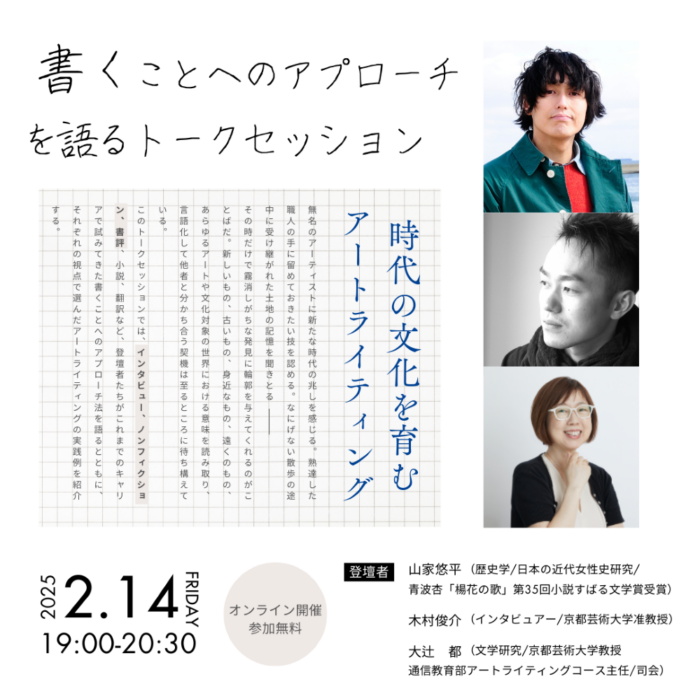

今日は少し前におこなわれて好評を博したコース主催のトークセッション、「書くことへのアプローチを語るトークセッション/時代の文化を育むアートライティング」について報告したいと思います。

登壇者はいずれも本コースの講師で、「小説すばる新人賞」を受賞された小説家で女性史研究者でもある山家悠平先生、数々のインタビュー本を出版されている木村俊介先生、そしてコース主任でありフランス語圏文学研究者である大辻の3名。当日は2時間近く白熱したトークがくり広げられ、「書くこと」をめぐる本質的な議論に多くの質問も寄せられました。以下はその内容の一部です。

大辻 ではそれぞれ「書くこと」についてどう関わってこられたか、自己紹介の形で順にお話しいただきましょうか。

山家 山家悠平という名前で研究者をしています。ただ、2022年に『揚花の歌』という作品でデビューしてからはもっぱら小説家ですね。デビュー前は女性史の研究をやっていました。日本の近代の遊廓に関する研究です。遊廓の中で働く女の人たちに関する新聞記事を読むのが大学院の博士課程の頃から面白くなってしまって、国会図書館でマイクロフィルムの百年位前の記録とかを見ていると全然知らなかった世界が広がっていくのと同時に、でもなんか今ともかなり通じるところがあるんじゃないかみたいな発見があって……。厳しい状況にいる遊廓の女性たちがストライキをして待遇改善を求めているのが結構響いてきたんです。

というのも僕自身が結局研究者とは言いつつも大学でずっと不安定就労というか、非正規労働、非常勤をずっと繰り返してきて、自分自身の生活をするためにもうとにかく働いてるみたいな感じだったからですね。そんなふうに百年前の遊廓の女の人たちがやっている運動に、自分の状況を重ねてみるみたいなことをずっとやっていたので、さきほど大辻さんがおっしゃっていた過去のものを掘り起こして今書いて伝えていくということが、もちろん誰かに向けて書くこともあるけど、半分以上自分のために調べて自分のために書いたんだなと今は思います。

スライドで紹介していただいていますが、2015年に『遊廓のストライキ 女性たちの20世紀』という本を出して、これが結構話題になりました。当時、新聞だけで十何社の書評欄に乗ったりして。瞬間最大風速みたいなのがバーッと吹き荒れたんですが、それ以降はあんまり注目されることもなくて、大学の専任の仕事も決まらないまま研究を続けて、『生き延びるための女性史』という結構すごいタイトルの本を2023年に出しました。

基本、そんな感じで非正規で働きつつ、合間に研究するというペースで生きていたんですが、2019年にふとした縁があって中国に行ったんです。日本語を教える教師として行ったんですが、そこで人生が意外な展開を迎えてしまったんです。日本で非常勤講師をしていたときは結構忙しかったんですが、中国に行ったら週2日だけ教えてあとはもう何をしてもいいような時間が生まれてきてですね、その時に戻ってきたのが中学以来すっかり忘れていた小説を書くということだったんですよね。

自分が何をやっているのか、何をやってきたのかということを紹介するのは難しいんですが、それでもやっぱりいつも思うのは、いつからかわからないけど書くことが生活の中心に来てしまっていたということですね。生活というものがまだほとんどなかった中学生の頃から何か自分を惹きつけるものがそこにあり、そして読み、また書きというサイクルをくり返しているうちにいつの間にか小説家になったというような感じでしょうか。

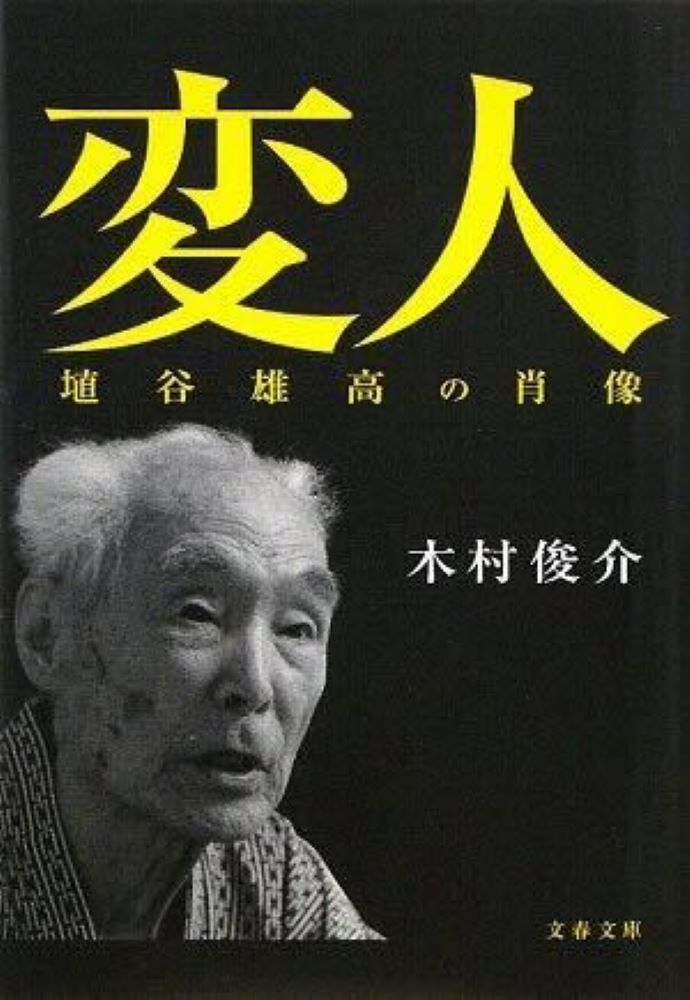

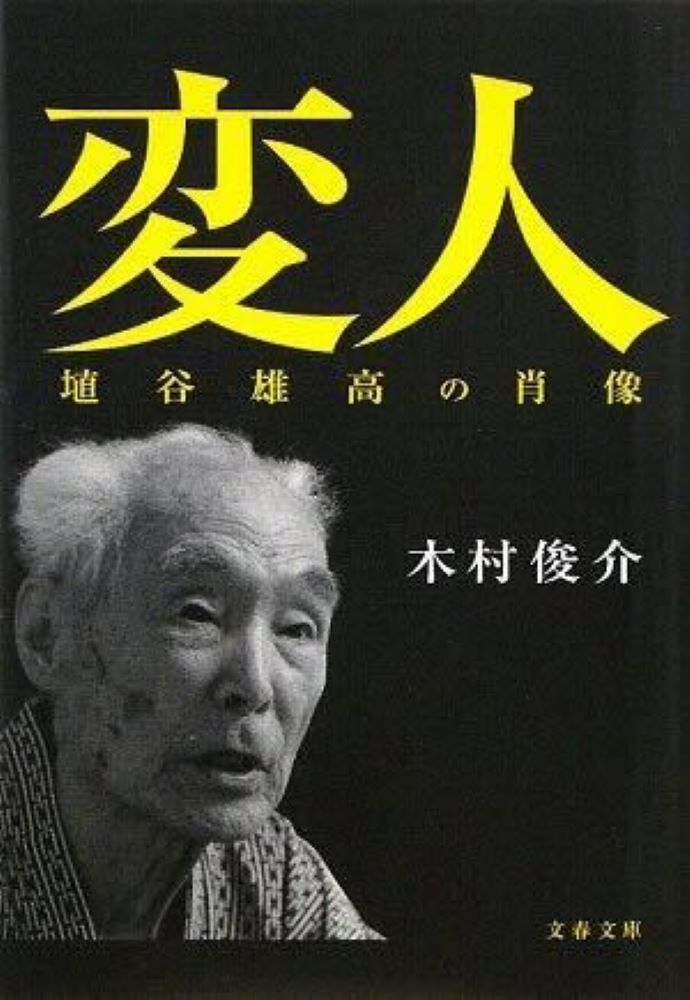

木村 こんばんは、木村俊介と申します。私の場合、山家先生みたいにいろんなことを経験したり観たりして歳月を重ねた後に表現にさらに深く組み込むというのとほとんど対極というか、たまたま入った大学で立花隆さんが取材の授業をしていて、それが面白くて19歳の夏休みに取材みたいなことを始めたらハマってしまいまして。圧倒的な他者、つまり70歳や80歳のおじいちゃんですらないひいおじいちゃんの世代の人に3時間とか話聞くっていう、こんな面白いことがあったんだと思いました。それで、50年ぐらい同じ一つの小説を書き続けて未完のまま亡くなった埴谷雄高という作家がいたんですが、その人の周りの50人ぐらいに話を聞いてはウェブに載せるという活動をしていたら平凡社の編集者の方が「それを本にしませんか」と言ってくださって。その本が出たことによってお仕事をいただいたりいろんな人に会えたりし、そのままずっとやってきた流れの中で今はこうやってそのことについてお伝えするみたいなことも出てきています。

木村 こんばんは、木村俊介と申します。私の場合、山家先生みたいにいろんなことを経験したり観たりして歳月を重ねた後に表現にさらに深く組み込むというのとほとんど対極というか、たまたま入った大学で立花隆さんが取材の授業をしていて、それが面白くて19歳の夏休みに取材みたいなことを始めたらハマってしまいまして。圧倒的な他者、つまり70歳や80歳のおじいちゃんですらないひいおじいちゃんの世代の人に3時間とか話聞くっていう、こんな面白いことがあったんだと思いました。それで、50年ぐらい同じ一つの小説を書き続けて未完のまま亡くなった埴谷雄高という作家がいたんですが、その人の周りの50人ぐらいに話を聞いてはウェブに載せるという活動をしていたら平凡社の編集者の方が「それを本にしませんか」と言ってくださって。その本が出たことによってお仕事をいただいたりいろんな人に会えたりし、そのままずっとやってきた流れの中で今はこうやってそのことについてお伝えするみたいなことも出てきています。

週刊誌や新聞社や本などいろんなものに書いてきました。そこで、いわゆる売り物としての取材っていうのはありますよね。それが今、型通りでつまらない、制度疲労っていうかあまりうまくいってないと皆さんお感じだと思うし、本当にその通りだと思うんです。もう一方で民間取材みたいなものがあります。実は取材っていうのは自由なんですね。話を聞いたことだけじゃなくて、見たこともすべていろいろ盛り込める。たとえば1時間、30分でその自分でほしいものだけ盗む取材はどこにでもあると思いますけれどもそうじゃなくて、人がそのこれまでやってきたことを話していくとやっぱりそういう枠に入りきらない、それぞれの仕事や人生やジャンルの「クラッシュ」があってですね、そこがめちゃくちゃ面白い。特にコンプライアンスが厳しくなって以降、話す時に外から見えるものを気にして、体のいい記憶、そこに至るまでの上がり調子のストーリーを語るっていうふうになりまして……。しかし濃い記憶、アーカイブのよさはクラッシュにあるっていうか、そこのところを追求するようになってきたっていうのが最近ですね。

大辻 自己紹介と言いつつ、「クラッシュ」という深いお話がいきなり出てきましたね。それは後で詳しくお聞きしましょう。一応ちょっと私も自己紹介をします。私はもともと私も編集者それからライターからスタートしてですので私も最初その公に文章を書いたのってほとんどインタビュー記事なんですね。木村先生のようには深く追及できなかったですが、やはりフリーでも出版社でもにいたときもインタビューは本当に楽しみながらやっていたこともありますしやはり自分の中で当時の日本の小説家を多くインタビューして、自分なりの批評的な視点を入れながらページを作るみたいなことを考えてやっていた時期がありました。

大辻 自己紹介と言いつつ、「クラッシュ」という深いお話がいきなり出てきましたね。それは後で詳しくお聞きしましょう。一応ちょっと私も自己紹介をします。私はもともと私も編集者それからライターからスタートしてですので私も最初その公に文章を書いたのってほとんどインタビュー記事なんですね。木村先生のようには深く追及できなかったですが、やはりフリーでも出版社でもにいたときもインタビューは本当に楽しみながらやっていたこともありますしやはり自分の中で当時の日本の小説家を多くインタビューして、自分なりの批評的な視点を入れながらページを作るみたいなことを考えてやっていた時期がありました。

ただ同時に私はマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』がすごく好きでみんなが途中で挫折するあの作品をもう10回以上読んでいてなんかお茶の間プルースト研究家とかを名乗っていたんですね、それでプルーストについてちゃんと自分の言葉でまとめたいなっていう気持ちが強くなって、それで一念発起して大学院に入り、そこから先は文学研究者を名乗っています。でも途中でちょっと方向転換しまして、一時期アメリカ合衆国に住んでいたことがあったのですが、地理的に近かったこともあり、そこでフランス語で書かれたカリブ海文学というものに出会ってしまうんですね。プルーストから始めたのでフランス文学という枠の中で勉強していたのですが、日本の大学だとフランス文学ってヨーロッパのフランスで書かれたものと思われていたのが、フランス語で書かれているけれどもっと広がりがある文学にそこで出会い直して、そこから先は自分の専門をフランス語圏文学という言い方をしています。

自分の文章としては論文やエッセイを書いていますが、最近はカリブ海の作家の翻訳もしています。翻訳っていうのはまた自分の文章とも違って基本的には受け身な仕事ではあるんですけれども、これが自分の日本語を耕すという意味では非常にいい機会になっているということと、それから今AI翻訳というのが当たり前に出ていて、そういう中でわざわざ手作業で翻訳する意味ってなんだろうってどうしても突きつけられるというか考えないではできないっていうことです。やっぱりAI翻訳にはできない言葉の背景の広がりをわかった上でいかに訳すか、そういうことを考えたりしながら書くことについて考えている状況です。

今、AI翻訳の話もしましたが、ネット上にはAIもそうですしSNSなど本当に簡単に手が届く感じで言葉が溢れていて、誰でも言葉を発信しているっていう状況がありますけれども、そういう中であえてインタビューや小説、あるいは研究論文を書き続ける、書き手であり続けることに関する考えについてお聞かせ願えますか。

山家 さっきの木村先生のクラッシュという言葉が結構壺に入っています。「他者」みたいな感じですよね。他者っていうと変な言い方だけど自分の物語というかよくあるような感じの流れに乗らない、例えば今大辻先生のおっしゃったのでは確かにウェブ上にたくさんもう文章は溢れているし、ちょっとした書評とか批評みたいなものもすごいたくさんあるわけだけど、やっぱりそこに何かよくある物語の枠みたいなものが見えるとつまんなくなってしまうみたいなことがあって。小説を自分で書いてもそのクラッシュの瞬間が結構あるんじゃないかと思ってます。書いているのは自分でも、キャラクターが語り出す時に「あ、こんなことを言うんだ」みたいなのが出てくると面白いんですよ。逆に、なんかちょっとこれいい人すぎるとか、あまりにもうまく回りすぎているものとか、そこにクラッシュがないものを見るとつまんなかったりするわけですね。すごく面白い言葉だなという感じがしています。

山家 さっきの木村先生のクラッシュという言葉が結構壺に入っています。「他者」みたいな感じですよね。他者っていうと変な言い方だけど自分の物語というかよくあるような感じの流れに乗らない、例えば今大辻先生のおっしゃったのでは確かにウェブ上にたくさんもう文章は溢れているし、ちょっとした書評とか批評みたいなものもすごいたくさんあるわけだけど、やっぱりそこに何かよくある物語の枠みたいなものが見えるとつまんなくなってしまうみたいなことがあって。小説を自分で書いてもそのクラッシュの瞬間が結構あるんじゃないかと思ってます。書いているのは自分でも、キャラクターが語り出す時に「あ、こんなことを言うんだ」みたいなのが出てくると面白いんですよ。逆に、なんかちょっとこれいい人すぎるとか、あまりにもうまく回りすぎているものとか、そこにクラッシュがないものを見るとつまんなかったりするわけですね。すごく面白い言葉だなという感じがしています。

『ゲド戦記』の作者のル・グウィンが『ファンタジーと言葉』という本の中で、待っていたら女たちひとりひとりやってきて自分を通して語るというちょっと似たようなニュアンスのことを言っています。それはキャラクターに語らせるということではなくて、イメージとしてはイタコとか霊媒みたいな感じですよね。そういう形であの小説たちが生まれてきていると思うと確かにそうだなと思う時があります。自分自身で作っていても、どこからかやってきて語っていくみたいなものを自分は書いていると思う瞬間があったり。一方でミステリーとか書くときは説明しなきゃいけないからキャラクターを動かさなきゃみたいな、ジャンルによる矛盾みたいなものもあるんですけど。

大辻 木村先生、さきほど途中までお話になったクラッシュについて、もう少し詳しくお話しいただけるでしょうか?

木村 その人の仕事あるいはその人について長い話を積み重ねて聞いていくと、その間合いの中でどうしても世の中や人生そのものがその人につきつけてしまった問いっていうのが出てくるんですね、どんなジャンルでも。その人は自分自身も頑張ってそっちの仕事に行ったとしても。それで必ず問題があり矛盾があるんですが、その矛盾が面白い。たとえば10年20年のお仕事、あるいは普通の人間として暮らしていく中でもやっぱり人は何回でも壊れて、で、そこが一番面白いというと変なんですけれども。それが世の中に悲劇っていうものがある理由で本質というか。有名な人の英雄譚やかわいそうな人の話みたいな感じじゃなくて、平熱の崩壊っていうのがやっぱりそこにあるし、それに今どんどん寿命も長くなってきて、そういうものとともに歩くっていうのが普通になってきていますよね。

あるいは精神的な病気みたいなことを考えてみても、そういうものに名前がようやくちゃんとついてきていて、いろんな意味でクラッシュということが考えられてるのに、実はそれがあまり書かれてない。世の中いっぱいいろんな情報があるけれども、でもその固有名詞の中身に関する言葉っていうのが前と同じものをくり返していると何を見ても何も見ていないっていうようなことになりやすいというか、型通り見ていてそれをなぞっているだけでは新しい出来事が起きていても本質的な出会いはないっていう可能性があるんです。

それは話してくださる方というよりこっちの問題なんですね。聞く側として開かれてなければそれに出会えないっていうところがだんだんめちゃくちゃ面白くなってきたんです。一対一で話を聞いていく時にその人自身が過去をたどり直す、その人がこれまで過去にやってきた仕事などをふり返って再生していく。実際にはやっぱり5時間とか10時間とか人の話を聞くって話す側にとっても実はあんまりない体験なんですね。どんなに素敵な方だなって思っていてもその周りの近しい、パートナーやさまざまな人との関係ではほぼ自動的に時が過ぎていく場合のほうが多いと思うんですよ。私だってそうです。だけどそういう時にはそうじゃなくあらためて語りなおすことによって何かが生まれる。そして私はその人の靴に足を突っ込む状態でずっと何十年も入っていくからすごく面白い体験の中に入ることができる。そういうところになんかポイントがあって。つまり今の時点で解釈し直すっていうことになりますし。

2002年、24歳の時ですね、フランス料理の人の聞き書きをさせていただいた『調理場という戦場』という本が15万部ぐらい出て、文庫も今でも出ています。売れたことがどうこうっていうより、そういうクラッシュ、つまり古くならない語りがあったのだと思います。固有名詞の中身、経験の中身の結果ではなくプロセス重視で組み替えると生き残るし、実際テレビ局の有名なプロデューサーや広告の世界の人が推薦してくれて、今でも10代、20代の若い人からも感想をいただける本になっているのは嬉しいんですけれども、それは私の力っていうより、24歳の私が、その人の話が世界で一番面白いと思って気づいたからそういうのもよかったでしょうね。

大辻 私は最初ネットに溢れている言葉とそれ以外みたいな分け方をわりと単純にしてしまったけれども、別にネットでなくてもたとえばインタビューをする、小説を書くという行為であってもやっぱりクラッシュに気づけないっていう場合もあるわけですね。そこは敏感に察知するっていう力も必要でしょうし、それから木村先生はやはりインタビュアーの立場で相手がいるわけですね。必ず相手がいて、基本的にはその人を取材する、その人の話を聞き出すっていう。で、それは一見受動的な行為のようではあるけれども、やっぱりそこで関わることによって、両者が対話することによって相手のほうも話が変わってくるし、そこで独自の語り直しが生まれてくる。そういう違いってね、ある程度仕事を深く進めていった時、それから書くってどういうことだろうとか書かれたものの価値ってなんだろうっていうことをつきつめていった時に出てくるポイントである気がしますよね。

インタビュー相手というもう一人の人がいての作業をされている木村先生と違って、山家さんはまたインタビューとは違う時間を過ごしながら書いていくわけだけれども、書かれる上で起きていることについて何かあるでしょうか。

山家 今聞いていて、歴史研究の話をちょっと思い出しました。というのは、近くにいる人なら聞いたらいいんですけど、大体はもう死んでいる人の研究をしているということがあって、しかも遊廓の中にいた女性たちっていうのは基本的にはそんなに言葉をたくさん残した人がいないんですよね。そこがぼくの研究のスタート地点になっていて、しかしそれでも資料にうまいこと出会った瞬間にその資料が一気にバーッと話し出すみたいな時があって、それがまあ面白いんですよ。ただどうしてもその資料と資料の間、たとえば、あるストライキが起こったというのでその新聞、当時の新聞記者が取材に行ってうまいことその中にいる女の人の話を聞いていたら声はわかるわけだけど、そうじゃないとそのストライキがあったこと以外はほとんどわからなかったりとかする。ところがほかにも資料をたくさんみていくと、ほかの人が書いた遊廓の手記の中に微妙にそのストライキに関する内容が入っていたりとかですね、そういうふうに断片的なものがたくさん集まっていく面白さみたいなのが歴史研究ではいつもあるんだろうなと思います。

ただ、そこでやっぱりその物語という話につなげていうと、難しさもあって。自分の中である程度筋立てて理解しようとするんですよね。そのことをかなり意識的にやらないと自分の思い込みのストーリーで、言われていることを潰してしまうという問題があると思います。遊廓に関して言えば、悲惨な環境にいてそこにいる人達もとても苦しんでいてかわいそうだという視点からの研究がものすごく多かったんですよね。もちろん、悲惨な環境であったことには違いないんだけど。すると、どうなるかというと、悲惨な部分だけの証言で物語が組み立てられていってしまうみたいなところがある。

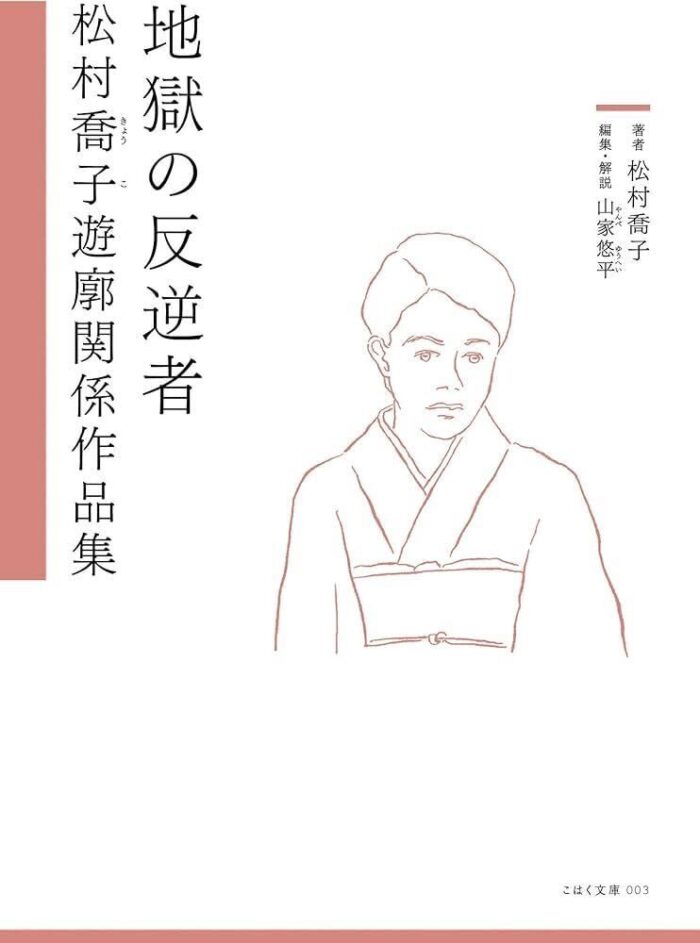

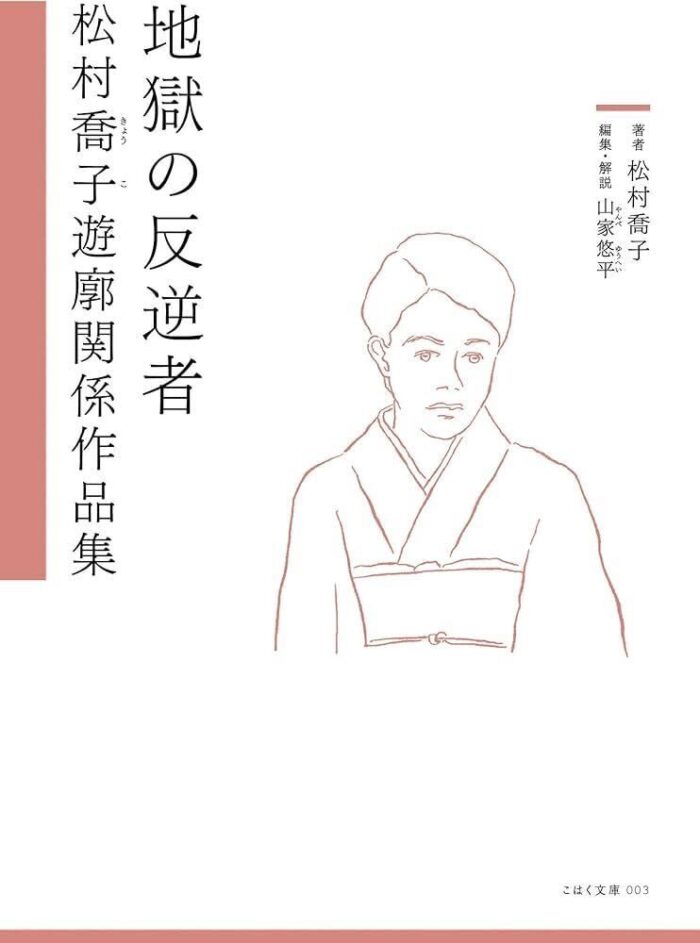

この松村喬子の『地獄の反逆者』の中にはずいぶんたくさんそれまでの研究からはこぼれおちていたものが出てくるんですよ。同僚の女の人と話をしてとても楽しそうだったり、好きなお客の体について書いたり。それまでの女性史研究の遊廓の捉え方ではイレギュラーなものとしておそらく切り捨てられていた、まあある種のクラッシュですね。そういったものが当事者の話の中には結構残っていて面白いんです。

大辻 木村先生の話は相手があってそれをどう面白い話、そのクラッシュ込みの話に持っていけるかっていう話だったけれども、相手が資料ってこともあるわけですよね。書かれたもの、手記などから声が聞こえてくるみたいなこともあると思いますし遺跡とか遺構みたいなこともあるかもしれない。そういう過去のものや打ち捨てられたものから声を聞き取って、何かしら生産的な意味のある文章にしていけるということはあるかなと思います。

大辻 木村先生の話は相手があってそれをどう面白い話、そのクラッシュ込みの話に持っていけるかっていう話だったけれども、相手が資料ってこともあるわけですよね。書かれたもの、手記などから声が聞こえてくるみたいなこともあると思いますし遺跡とか遺構みたいなこともあるかもしれない。そういう過去のものや打ち捨てられたものから声を聞き取って、何かしら生産的な意味のある文章にしていけるということはあるかなと思います。

今日は木村さんがクラッシュっていう大変興味深いお話をされましたが、それに関して質問が来ています。ひとつはクラッシュの意味がちゃんと把握できなかったのでもうちょっと補足してほしいというもの、もうひとつはクラッシュという言葉が非常に面白かったというもので、「私は最近創作に必要なプロセスとして絶望という言葉をよく使うのですが、それに近いのかなと思いました。それぞれの先生方はクラッシュを日本語に翻訳するとしたらどんな言葉がぴったりくると思いますか」とのことです。

木村 クラッシュっていうのは、たとえば仕事している枠組みや自分が生きている枠組み、あと人との関係とかそういうものがただ単純に壊れるってことです。で、そういうところこそ、つまりその人が持つ素敵な影こそ年齢を重ねていくと魅力だと思うんですけれども、でもそういう影があればあるほど人前で言えないっていうか、そういう秘密を抱えた人が世の中にウロウロ歩いている、静かな世界が広がっているのが一番面白いところ、つまり非常に大事なことが語られてないっていうところが聞く側としては面白くって、でもそれを無理やり聞こうとか売り物にしようという観点じゃあ、当たり前ですけど話してくださるわけもないわけですよね。

今はネットでいろんな争いもあったりして、世の中で流通しているのは自分から一番遠い敵に聞かせてもいい言葉になっていると思います。また、一番近い人には伝えたいけれど時間もないし迷惑かもしれないと思って伝えられないこと言うのを話す時間もあるかもしれない。クラッシュって、要するに何かが壊れちゃったっていうことで、体が壊れてもそうですけども、恥があったりするから言えないところがあるんだけど、しかしやっぱりそれが一番の陰影という感じなんじゃないのかなみたいに思っています。痛みなんか共有できませんけど、しかしすごく興味深いというかなぜか知らんけどそれに共感してしまうっていうか。それをすごく深く感じることができるのが面白さかなと思っています。

大辻 先ほどね語り直しって言われたことが私はすごく言葉として響いたんですけれどもやっぱり単なる語りじゃなくて、近しいというか打ち明けたくなるような聞き手がいる、そこでこうクラッシュも含めて話せてしまうみたいなことだと理解していいですかね。

木村 この方の言う絶望もそれに近いですよね。つまりその解決不可能なことをいかに解決不可能かというのをていねいに話すことはすごく豊かな表現だと思うっていうのに近いですね。

大辻 クラッシュに代わるぴったりな言葉はほかにないだろうかと思ってなかなか浮かばないですが、でも私は今のご説明でさっき以上にピンと来る感じを得ました。

貴重なお話をありがとうございました。

山家悠平先生

①松村喬子著、山家悠平解説『地獄の反逆者 松村喬子遊廓関係作品集』琥珀書房、2024年。

②トーベヤンソン『島暮らしの記録』冨原真弓訳、筑摩書房、1999年。

③宋 恵媛・望月 優大『密行のち洗濯時々作家』田川基成訳、柏書房、2024年。

木村俊介先生

①高畑勲『12世紀のアニメーション』徳間書店、1999年。

②ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』工藤晋訳、左右社、2014年。

③ジェシカ・ワイン『数学者たちの黒板』徳田功訳、草思社、2023年。

大辻都

①管啓次郎・小島慶太『サーミランドの宮澤賢治』白水社、2024年。

②『遺品談話室 遺品にまつわる十三の物語』ものとかたり、2024年。

③石井洋二郎・鈴木順子編『リベラルアーツと芸術』水声社、2025年。

山家悠平(やんべ ゆうへい):歴史学、特に日本の近代女性史研究。小説家・青波杏としての顔も持ち、2022年、第35回小説すばる文学賞受賞。

著書に『遊廓のストライキ: 女性たちの二十世紀・序説』(共和国)、『生き延びるための女性史:遊廓に響く〈声〉をたどって』(青土社)、編著に松村喬子『地獄の反逆者 松村喬子遊廓関係作品集』(こはく文庫)、青波杏名義では、『揚花の歌』『日月潭の朱い花』(ともに集英社)がある。

「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」担当。

木村俊介(きむら しゅんすけ):インタビュアー。

『奇抜の人』(平凡社)でデビュー。「働く人」「作る人」へのインタビュー取材を軸に執筆活動を展開。著書に『インタビュー』(ミシマ社)、『漫画編集者』(フィルムアート社)、『善き書店員』(ミシマ社)、『料理狂』(幻冬舎文庫)、聞き書きに『調理場という戦場』(斉須政雄/幻冬舎文庫)、『バンド』(クリープハイプ/ミシマ社)、『デザインの仕事』(寄藤文平/講談社)、書籍の取材構成に『西尾維新対談集 本題』(講談社)、『海馬』(池谷裕二・糸井重里/新潮文庫)などがある。

「アートライティング演習4 インタビューの方法論」担当。

大辻都(おおつじ みやこ):文学研究、京都芸術大学教授、アートライティングコース主任(司会)。

編集ライターの経験を経てから大学院に進学、文学研究の道に入る。専門はフランス語圏文学。京都芸術大学では2019年の開講時よりアートライティングコースを担当。

著書に『渡りの文学』(法政大学出版局)、『アートとしての論述入門』、『アートを書く、文化を編む』(ともに京都芸術大学出版局)、訳書にドミニク・レステル『肉食の哲学』、マリーズ・コンデ『料理と人生』(ともに左右社)などがある。

「アートライティング特講1 アートを書く・文化を編む」「アートライティング演習1 ディスクリプション」「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」「卒業制作準備」「卒業制作」担当。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

アートや文化に関する発見や考えを「書くこと」を通していかに発信するかを学ぶ本コースでは、批評やエッセイなどさまざまな文章表現のプロフェッショナルが授業を担当しています。

今日は少し前におこなわれて好評を博したコース主催のトークセッション、「書くことへのアプローチを語るトークセッション/時代の文化を育むアートライティング」について報告したいと思います。

登壇者はいずれも本コースの講師で、「小説すばる新人賞」を受賞された小説家で女性史研究者でもある山家悠平先生、数々のインタビュー本を出版されている木村俊介先生、そしてコース主任でありフランス語圏文学研究者である大辻の3名。当日は2時間近く白熱したトークがくり広げられ、「書くこと」をめぐる本質的な議論に多くの質問も寄せられました。以下はその内容の一部です。

大辻 ではそれぞれ「書くこと」についてどう関わってこられたか、自己紹介の形で順にお話しいただきましょうか。

山家 山家悠平という名前で研究者をしています。ただ、2022年に『揚花の歌』という作品でデビューしてからはもっぱら小説家ですね。デビュー前は女性史の研究をやっていました。日本の近代の遊廓に関する研究です。遊廓の中で働く女の人たちに関する新聞記事を読むのが大学院の博士課程の頃から面白くなってしまって、国会図書館でマイクロフィルムの百年位前の記録とかを見ていると全然知らなかった世界が広がっていくのと同時に、でもなんか今ともかなり通じるところがあるんじゃないかみたいな発見があって……。厳しい状況にいる遊廓の女性たちがストライキをして待遇改善を求めているのが結構響いてきたんです。

というのも僕自身が結局研究者とは言いつつも大学でずっと不安定就労というか、非正規労働、非常勤をずっと繰り返してきて、自分自身の生活をするためにもうとにかく働いてるみたいな感じだったからですね。そんなふうに百年前の遊廓の女の人たちがやっている運動に、自分の状況を重ねてみるみたいなことをずっとやっていたので、さきほど大辻さんがおっしゃっていた過去のものを掘り起こして今書いて伝えていくということが、もちろん誰かに向けて書くこともあるけど、半分以上自分のために調べて自分のために書いたんだなと今は思います。

スライドで紹介していただいていますが、2015年に『遊廓のストライキ 女性たちの20世紀』という本を出して、これが結構話題になりました。当時、新聞だけで十何社の書評欄に乗ったりして。瞬間最大風速みたいなのがバーッと吹き荒れたんですが、それ以降はあんまり注目されることもなくて、大学の専任の仕事も決まらないまま研究を続けて、『生き延びるための女性史』という結構すごいタイトルの本を2023年に出しました。

基本、そんな感じで非正規で働きつつ、合間に研究するというペースで生きていたんですが、2019年にふとした縁があって中国に行ったんです。日本語を教える教師として行ったんですが、そこで人生が意外な展開を迎えてしまったんです。日本で非常勤講師をしていたときは結構忙しかったんですが、中国に行ったら週2日だけ教えてあとはもう何をしてもいいような時間が生まれてきてですね、その時に戻ってきたのが中学以来すっかり忘れていた小説を書くということだったんですよね。

自分が何をやっているのか、何をやってきたのかということを紹介するのは難しいんですが、それでもやっぱりいつも思うのは、いつからかわからないけど書くことが生活の中心に来てしまっていたということですね。生活というものがまだほとんどなかった中学生の頃から何か自分を惹きつけるものがそこにあり、そして読み、また書きというサイクルをくり返しているうちにいつの間にか小説家になったというような感じでしょうか。

木村 こんばんは、木村俊介と申します。私の場合、山家先生みたいにいろんなことを経験したり観たりして歳月を重ねた後に表現にさらに深く組み込むというのとほとんど対極というか、たまたま入った大学で立花隆さんが取材の授業をしていて、それが面白くて19歳の夏休みに取材みたいなことを始めたらハマってしまいまして。圧倒的な他者、つまり70歳や80歳のおじいちゃんですらないひいおじいちゃんの世代の人に3時間とか話聞くっていう、こんな面白いことがあったんだと思いました。それで、50年ぐらい同じ一つの小説を書き続けて未完のまま亡くなった埴谷雄高という作家がいたんですが、その人の周りの50人ぐらいに話を聞いてはウェブに載せるという活動をしていたら平凡社の編集者の方が「それを本にしませんか」と言ってくださって。その本が出たことによってお仕事をいただいたりいろんな人に会えたりし、そのままずっとやってきた流れの中で今はこうやってそのことについてお伝えするみたいなことも出てきています。

木村 こんばんは、木村俊介と申します。私の場合、山家先生みたいにいろんなことを経験したり観たりして歳月を重ねた後に表現にさらに深く組み込むというのとほとんど対極というか、たまたま入った大学で立花隆さんが取材の授業をしていて、それが面白くて19歳の夏休みに取材みたいなことを始めたらハマってしまいまして。圧倒的な他者、つまり70歳や80歳のおじいちゃんですらないひいおじいちゃんの世代の人に3時間とか話聞くっていう、こんな面白いことがあったんだと思いました。それで、50年ぐらい同じ一つの小説を書き続けて未完のまま亡くなった埴谷雄高という作家がいたんですが、その人の周りの50人ぐらいに話を聞いてはウェブに載せるという活動をしていたら平凡社の編集者の方が「それを本にしませんか」と言ってくださって。その本が出たことによってお仕事をいただいたりいろんな人に会えたりし、そのままずっとやってきた流れの中で今はこうやってそのことについてお伝えするみたいなことも出てきています。週刊誌や新聞社や本などいろんなものに書いてきました。そこで、いわゆる売り物としての取材っていうのはありますよね。それが今、型通りでつまらない、制度疲労っていうかあまりうまくいってないと皆さんお感じだと思うし、本当にその通りだと思うんです。もう一方で民間取材みたいなものがあります。実は取材っていうのは自由なんですね。話を聞いたことだけじゃなくて、見たこともすべていろいろ盛り込める。たとえば1時間、30分でその自分でほしいものだけ盗む取材はどこにでもあると思いますけれどもそうじゃなくて、人がそのこれまでやってきたことを話していくとやっぱりそういう枠に入りきらない、それぞれの仕事や人生やジャンルの「クラッシュ」があってですね、そこがめちゃくちゃ面白い。特にコンプライアンスが厳しくなって以降、話す時に外から見えるものを気にして、体のいい記憶、そこに至るまでの上がり調子のストーリーを語るっていうふうになりまして……。しかし濃い記憶、アーカイブのよさはクラッシュにあるっていうか、そこのところを追求するようになってきたっていうのが最近ですね。

大辻 自己紹介と言いつつ、「クラッシュ」という深いお話がいきなり出てきましたね。それは後で詳しくお聞きしましょう。一応ちょっと私も自己紹介をします。私はもともと私も編集者それからライターからスタートしてですので私も最初その公に文章を書いたのってほとんどインタビュー記事なんですね。木村先生のようには深く追及できなかったですが、やはりフリーでも出版社でもにいたときもインタビューは本当に楽しみながらやっていたこともありますしやはり自分の中で当時の日本の小説家を多くインタビューして、自分なりの批評的な視点を入れながらページを作るみたいなことを考えてやっていた時期がありました。

大辻 自己紹介と言いつつ、「クラッシュ」という深いお話がいきなり出てきましたね。それは後で詳しくお聞きしましょう。一応ちょっと私も自己紹介をします。私はもともと私も編集者それからライターからスタートしてですので私も最初その公に文章を書いたのってほとんどインタビュー記事なんですね。木村先生のようには深く追及できなかったですが、やはりフリーでも出版社でもにいたときもインタビューは本当に楽しみながらやっていたこともありますしやはり自分の中で当時の日本の小説家を多くインタビューして、自分なりの批評的な視点を入れながらページを作るみたいなことを考えてやっていた時期がありました。ただ同時に私はマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』がすごく好きでみんなが途中で挫折するあの作品をもう10回以上読んでいてなんかお茶の間プルースト研究家とかを名乗っていたんですね、それでプルーストについてちゃんと自分の言葉でまとめたいなっていう気持ちが強くなって、それで一念発起して大学院に入り、そこから先は文学研究者を名乗っています。でも途中でちょっと方向転換しまして、一時期アメリカ合衆国に住んでいたことがあったのですが、地理的に近かったこともあり、そこでフランス語で書かれたカリブ海文学というものに出会ってしまうんですね。プルーストから始めたのでフランス文学という枠の中で勉強していたのですが、日本の大学だとフランス文学ってヨーロッパのフランスで書かれたものと思われていたのが、フランス語で書かれているけれどもっと広がりがある文学にそこで出会い直して、そこから先は自分の専門をフランス語圏文学という言い方をしています。

自分の文章としては論文やエッセイを書いていますが、最近はカリブ海の作家の翻訳もしています。翻訳っていうのはまた自分の文章とも違って基本的には受け身な仕事ではあるんですけれども、これが自分の日本語を耕すという意味では非常にいい機会になっているということと、それから今AI翻訳というのが当たり前に出ていて、そういう中でわざわざ手作業で翻訳する意味ってなんだろうってどうしても突きつけられるというか考えないではできないっていうことです。やっぱりAI翻訳にはできない言葉の背景の広がりをわかった上でいかに訳すか、そういうことを考えたりしながら書くことについて考えている状況です。

今、AI翻訳の話もしましたが、ネット上にはAIもそうですしSNSなど本当に簡単に手が届く感じで言葉が溢れていて、誰でも言葉を発信しているっていう状況がありますけれども、そういう中であえてインタビューや小説、あるいは研究論文を書き続ける、書き手であり続けることに関する考えについてお聞かせ願えますか。

山家 さっきの木村先生のクラッシュという言葉が結構壺に入っています。「他者」みたいな感じですよね。他者っていうと変な言い方だけど自分の物語というかよくあるような感じの流れに乗らない、例えば今大辻先生のおっしゃったのでは確かにウェブ上にたくさんもう文章は溢れているし、ちょっとした書評とか批評みたいなものもすごいたくさんあるわけだけど、やっぱりそこに何かよくある物語の枠みたいなものが見えるとつまんなくなってしまうみたいなことがあって。小説を自分で書いてもそのクラッシュの瞬間が結構あるんじゃないかと思ってます。書いているのは自分でも、キャラクターが語り出す時に「あ、こんなことを言うんだ」みたいなのが出てくると面白いんですよ。逆に、なんかちょっとこれいい人すぎるとか、あまりにもうまく回りすぎているものとか、そこにクラッシュがないものを見るとつまんなかったりするわけですね。すごく面白い言葉だなという感じがしています。

山家 さっきの木村先生のクラッシュという言葉が結構壺に入っています。「他者」みたいな感じですよね。他者っていうと変な言い方だけど自分の物語というかよくあるような感じの流れに乗らない、例えば今大辻先生のおっしゃったのでは確かにウェブ上にたくさんもう文章は溢れているし、ちょっとした書評とか批評みたいなものもすごいたくさんあるわけだけど、やっぱりそこに何かよくある物語の枠みたいなものが見えるとつまんなくなってしまうみたいなことがあって。小説を自分で書いてもそのクラッシュの瞬間が結構あるんじゃないかと思ってます。書いているのは自分でも、キャラクターが語り出す時に「あ、こんなことを言うんだ」みたいなのが出てくると面白いんですよ。逆に、なんかちょっとこれいい人すぎるとか、あまりにもうまく回りすぎているものとか、そこにクラッシュがないものを見るとつまんなかったりするわけですね。すごく面白い言葉だなという感じがしています。『ゲド戦記』の作者のル・グウィンが『ファンタジーと言葉』という本の中で、待っていたら女たちひとりひとりやってきて自分を通して語るというちょっと似たようなニュアンスのことを言っています。それはキャラクターに語らせるということではなくて、イメージとしてはイタコとか霊媒みたいな感じですよね。そういう形であの小説たちが生まれてきていると思うと確かにそうだなと思う時があります。自分自身で作っていても、どこからかやってきて語っていくみたいなものを自分は書いていると思う瞬間があったり。一方でミステリーとか書くときは説明しなきゃいけないからキャラクターを動かさなきゃみたいな、ジャンルによる矛盾みたいなものもあるんですけど。

大辻 木村先生、さきほど途中までお話になったクラッシュについて、もう少し詳しくお話しいただけるでしょうか?

木村 その人の仕事あるいはその人について長い話を積み重ねて聞いていくと、その間合いの中でどうしても世の中や人生そのものがその人につきつけてしまった問いっていうのが出てくるんですね、どんなジャンルでも。その人は自分自身も頑張ってそっちの仕事に行ったとしても。それで必ず問題があり矛盾があるんですが、その矛盾が面白い。たとえば10年20年のお仕事、あるいは普通の人間として暮らしていく中でもやっぱり人は何回でも壊れて、で、そこが一番面白いというと変なんですけれども。それが世の中に悲劇っていうものがある理由で本質というか。有名な人の英雄譚やかわいそうな人の話みたいな感じじゃなくて、平熱の崩壊っていうのがやっぱりそこにあるし、それに今どんどん寿命も長くなってきて、そういうものとともに歩くっていうのが普通になってきていますよね。

あるいは精神的な病気みたいなことを考えてみても、そういうものに名前がようやくちゃんとついてきていて、いろんな意味でクラッシュということが考えられてるのに、実はそれがあまり書かれてない。世の中いっぱいいろんな情報があるけれども、でもその固有名詞の中身に関する言葉っていうのが前と同じものをくり返していると何を見ても何も見ていないっていうようなことになりやすいというか、型通り見ていてそれをなぞっているだけでは新しい出来事が起きていても本質的な出会いはないっていう可能性があるんです。

それは話してくださる方というよりこっちの問題なんですね。聞く側として開かれてなければそれに出会えないっていうところがだんだんめちゃくちゃ面白くなってきたんです。一対一で話を聞いていく時にその人自身が過去をたどり直す、その人がこれまで過去にやってきた仕事などをふり返って再生していく。実際にはやっぱり5時間とか10時間とか人の話を聞くって話す側にとっても実はあんまりない体験なんですね。どんなに素敵な方だなって思っていてもその周りの近しい、パートナーやさまざまな人との関係ではほぼ自動的に時が過ぎていく場合のほうが多いと思うんですよ。私だってそうです。だけどそういう時にはそうじゃなくあらためて語りなおすことによって何かが生まれる。そして私はその人の靴に足を突っ込む状態でずっと何十年も入っていくからすごく面白い体験の中に入ることができる。そういうところになんかポイントがあって。つまり今の時点で解釈し直すっていうことになりますし。

2002年、24歳の時ですね、フランス料理の人の聞き書きをさせていただいた『調理場という戦場』という本が15万部ぐらい出て、文庫も今でも出ています。売れたことがどうこうっていうより、そういうクラッシュ、つまり古くならない語りがあったのだと思います。固有名詞の中身、経験の中身の結果ではなくプロセス重視で組み替えると生き残るし、実際テレビ局の有名なプロデューサーや広告の世界の人が推薦してくれて、今でも10代、20代の若い人からも感想をいただける本になっているのは嬉しいんですけれども、それは私の力っていうより、24歳の私が、その人の話が世界で一番面白いと思って気づいたからそういうのもよかったでしょうね。

大辻 私は最初ネットに溢れている言葉とそれ以外みたいな分け方をわりと単純にしてしまったけれども、別にネットでなくてもたとえばインタビューをする、小説を書くという行為であってもやっぱりクラッシュに気づけないっていう場合もあるわけですね。そこは敏感に察知するっていう力も必要でしょうし、それから木村先生はやはりインタビュアーの立場で相手がいるわけですね。必ず相手がいて、基本的にはその人を取材する、その人の話を聞き出すっていう。で、それは一見受動的な行為のようではあるけれども、やっぱりそこで関わることによって、両者が対話することによって相手のほうも話が変わってくるし、そこで独自の語り直しが生まれてくる。そういう違いってね、ある程度仕事を深く進めていった時、それから書くってどういうことだろうとか書かれたものの価値ってなんだろうっていうことをつきつめていった時に出てくるポイントである気がしますよね。

インタビュー相手というもう一人の人がいての作業をされている木村先生と違って、山家さんはまたインタビューとは違う時間を過ごしながら書いていくわけだけれども、書かれる上で起きていることについて何かあるでしょうか。

山家 今聞いていて、歴史研究の話をちょっと思い出しました。というのは、近くにいる人なら聞いたらいいんですけど、大体はもう死んでいる人の研究をしているということがあって、しかも遊廓の中にいた女性たちっていうのは基本的にはそんなに言葉をたくさん残した人がいないんですよね。そこがぼくの研究のスタート地点になっていて、しかしそれでも資料にうまいこと出会った瞬間にその資料が一気にバーッと話し出すみたいな時があって、それがまあ面白いんですよ。ただどうしてもその資料と資料の間、たとえば、あるストライキが起こったというのでその新聞、当時の新聞記者が取材に行ってうまいことその中にいる女の人の話を聞いていたら声はわかるわけだけど、そうじゃないとそのストライキがあったこと以外はほとんどわからなかったりとかする。ところがほかにも資料をたくさんみていくと、ほかの人が書いた遊廓の手記の中に微妙にそのストライキに関する内容が入っていたりとかですね、そういうふうに断片的なものがたくさん集まっていく面白さみたいなのが歴史研究ではいつもあるんだろうなと思います。

ただ、そこでやっぱりその物語という話につなげていうと、難しさもあって。自分の中である程度筋立てて理解しようとするんですよね。そのことをかなり意識的にやらないと自分の思い込みのストーリーで、言われていることを潰してしまうという問題があると思います。遊廓に関して言えば、悲惨な環境にいてそこにいる人達もとても苦しんでいてかわいそうだという視点からの研究がものすごく多かったんですよね。もちろん、悲惨な環境であったことには違いないんだけど。すると、どうなるかというと、悲惨な部分だけの証言で物語が組み立てられていってしまうみたいなところがある。

この松村喬子の『地獄の反逆者』の中にはずいぶんたくさんそれまでの研究からはこぼれおちていたものが出てくるんですよ。同僚の女の人と話をしてとても楽しそうだったり、好きなお客の体について書いたり。それまでの女性史研究の遊廓の捉え方ではイレギュラーなものとしておそらく切り捨てられていた、まあある種のクラッシュですね。そういったものが当事者の話の中には結構残っていて面白いんです。

大辻 木村先生の話は相手があってそれをどう面白い話、そのクラッシュ込みの話に持っていけるかっていう話だったけれども、相手が資料ってこともあるわけですよね。書かれたもの、手記などから声が聞こえてくるみたいなこともあると思いますし遺跡とか遺構みたいなこともあるかもしれない。そういう過去のものや打ち捨てられたものから声を聞き取って、何かしら生産的な意味のある文章にしていけるということはあるかなと思います。

大辻 木村先生の話は相手があってそれをどう面白い話、そのクラッシュ込みの話に持っていけるかっていう話だったけれども、相手が資料ってこともあるわけですよね。書かれたもの、手記などから声が聞こえてくるみたいなこともあると思いますし遺跡とか遺構みたいなこともあるかもしれない。そういう過去のものや打ち捨てられたものから声を聞き取って、何かしら生産的な意味のある文章にしていけるということはあるかなと思います。今日は木村さんがクラッシュっていう大変興味深いお話をされましたが、それに関して質問が来ています。ひとつはクラッシュの意味がちゃんと把握できなかったのでもうちょっと補足してほしいというもの、もうひとつはクラッシュという言葉が非常に面白かったというもので、「私は最近創作に必要なプロセスとして絶望という言葉をよく使うのですが、それに近いのかなと思いました。それぞれの先生方はクラッシュを日本語に翻訳するとしたらどんな言葉がぴったりくると思いますか」とのことです。

木村 クラッシュっていうのは、たとえば仕事している枠組みや自分が生きている枠組み、あと人との関係とかそういうものがただ単純に壊れるってことです。で、そういうところこそ、つまりその人が持つ素敵な影こそ年齢を重ねていくと魅力だと思うんですけれども、でもそういう影があればあるほど人前で言えないっていうか、そういう秘密を抱えた人が世の中にウロウロ歩いている、静かな世界が広がっているのが一番面白いところ、つまり非常に大事なことが語られてないっていうところが聞く側としては面白くって、でもそれを無理やり聞こうとか売り物にしようという観点じゃあ、当たり前ですけど話してくださるわけもないわけですよね。

今はネットでいろんな争いもあったりして、世の中で流通しているのは自分から一番遠い敵に聞かせてもいい言葉になっていると思います。また、一番近い人には伝えたいけれど時間もないし迷惑かもしれないと思って伝えられないこと言うのを話す時間もあるかもしれない。クラッシュって、要するに何かが壊れちゃったっていうことで、体が壊れてもそうですけども、恥があったりするから言えないところがあるんだけど、しかしやっぱりそれが一番の陰影という感じなんじゃないのかなみたいに思っています。痛みなんか共有できませんけど、しかしすごく興味深いというかなぜか知らんけどそれに共感してしまうっていうか。それをすごく深く感じることができるのが面白さかなと思っています。

大辻 先ほどね語り直しって言われたことが私はすごく言葉として響いたんですけれどもやっぱり単なる語りじゃなくて、近しいというか打ち明けたくなるような聞き手がいる、そこでこうクラッシュも含めて話せてしまうみたいなことだと理解していいですかね。

木村 この方の言う絶望もそれに近いですよね。つまりその解決不可能なことをいかに解決不可能かというのをていねいに話すことはすごく豊かな表現だと思うっていうのに近いですね。

大辻 クラッシュに代わるぴったりな言葉はほかにないだろうかと思ってなかなか浮かばないですが、でも私は今のご説明でさっき以上にピンと来る感じを得ました。

貴重なお話をありがとうございました。

登壇者お勧めのアートライティング本3選

山家悠平先生

①松村喬子著、山家悠平解説『地獄の反逆者 松村喬子遊廓関係作品集』琥珀書房、2024年。

②トーベヤンソン『島暮らしの記録』冨原真弓訳、筑摩書房、1999年。

③宋 恵媛・望月 優大『密行のち洗濯時々作家』田川基成訳、柏書房、2024年。

木村俊介先生

①高畑勲『12世紀のアニメーション』徳間書店、1999年。

②ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』工藤晋訳、左右社、2014年。

③ジェシカ・ワイン『数学者たちの黒板』徳田功訳、草思社、2023年。

大辻都

①管啓次郎・小島慶太『サーミランドの宮澤賢治』白水社、2024年。

②『遺品談話室 遺品にまつわる十三の物語』ものとかたり、2024年。

③石井洋二郎・鈴木順子編『リベラルアーツと芸術』水声社、2025年。

登壇者

山家悠平(やんべ ゆうへい):歴史学、特に日本の近代女性史研究。小説家・青波杏としての顔も持ち、2022年、第35回小説すばる文学賞受賞。

著書に『遊廓のストライキ: 女性たちの二十世紀・序説』(共和国)、『生き延びるための女性史:遊廓に響く〈声〉をたどって』(青土社)、編著に松村喬子『地獄の反逆者 松村喬子遊廓関係作品集』(こはく文庫)、青波杏名義では、『揚花の歌』『日月潭の朱い花』(ともに集英社)がある。

「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」担当。

木村俊介(きむら しゅんすけ):インタビュアー。

『奇抜の人』(平凡社)でデビュー。「働く人」「作る人」へのインタビュー取材を軸に執筆活動を展開。著書に『インタビュー』(ミシマ社)、『漫画編集者』(フィルムアート社)、『善き書店員』(ミシマ社)、『料理狂』(幻冬舎文庫)、聞き書きに『調理場という戦場』(斉須政雄/幻冬舎文庫)、『バンド』(クリープハイプ/ミシマ社)、『デザインの仕事』(寄藤文平/講談社)、書籍の取材構成に『西尾維新対談集 本題』(講談社)、『海馬』(池谷裕二・糸井重里/新潮文庫)などがある。

「アートライティング演習4 インタビューの方法論」担当。

大辻都(おおつじ みやこ):文学研究、京都芸術大学教授、アートライティングコース主任(司会)。

編集ライターの経験を経てから大学院に進学、文学研究の道に入る。専門はフランス語圏文学。京都芸術大学では2019年の開講時よりアートライティングコースを担当。

著書に『渡りの文学』(法政大学出版局)、『アートとしての論述入門』、『アートを書く、文化を編む』(ともに京都芸術大学出版局)、訳書にドミニク・レステル『肉食の哲学』、マリーズ・コンデ『料理と人生』(ともに左右社)などがある。

「アートライティング特講1 アートを書く・文化を編む」「アートライティング演習1 ディスクリプション」「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」「卒業制作準備」「卒業制作」担当。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2023年10月18日

【アートライティングコース】「これはそれを殺すだろう」 ヴィクトル・ユーゴー『パリのノートル=ダム大聖堂』第8版、1832年

みなさま、急速に秋らしくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員、上村です。 「殺す」という言葉は、見た瞬間に目に強く飛び込…

-

アートライティングコース

2023年12月26日

【アートライティングコース】「書物は熟しきった果実のように私の手のなかではじけ、あるいは、魔法の花のように花びらをひろげて行く」エイゼンシュテイン

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 我がコースは完全オンラインでどこにいても学習できるのが最大の特徴……なのですが、今月ついに学生同士が顔を…

-

アートライティングコース

2021年03月03日

【アートライティングコース】惑星の軌道は円ではなく楕円である(ヨハネス・ケプラー)

光の春、3月。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。アートライティングコース非常勤教員のかなもりゆうこです。3月は学業においても節目の時期ですね。1年を振り返って…