文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】食べものを描写する

2025年05月22日

【文芸コース】食べものを描写する

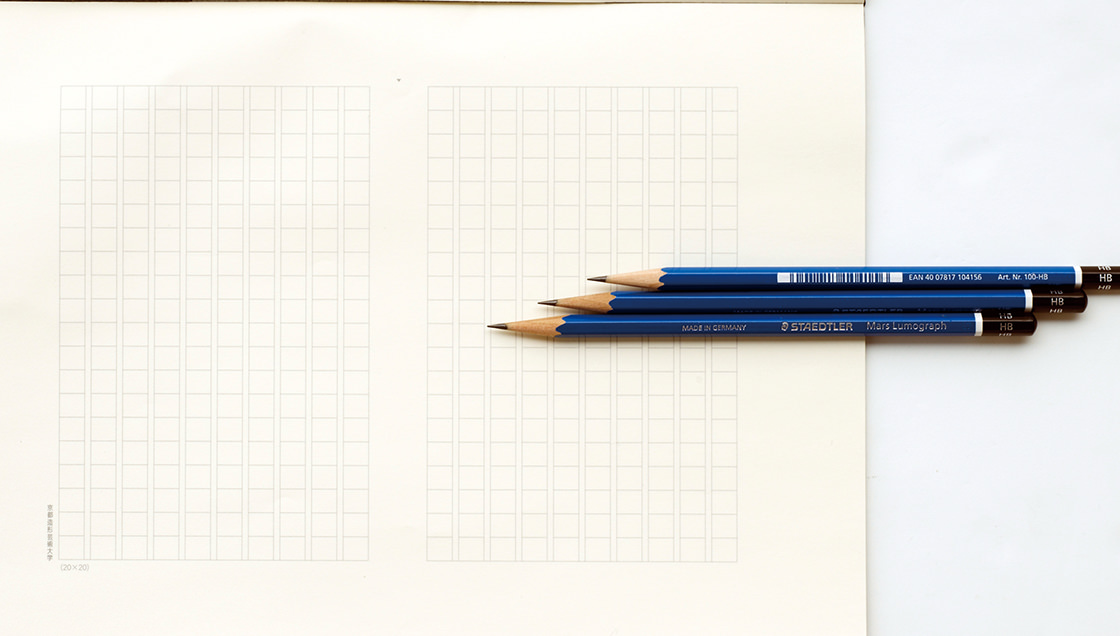

上の写真は『越南』という店のブンチャージョーです

文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は学生さんによく伝えている「描写」について書いていこうと思います。

かつて私が「小説の学校」へ通っていた頃、いつも言われていたのが説明するより描写しろ、というものでした。

説明とは「なぜこうなったのか?」という問いに対し、「これはこういう理由や根拠によるものです」と返すときの内容を指します。よく私は「機械などを購入したときについてくる『説明書』がそうですよ」と伝えています。なぜなら、「どうしたらこの機械が使えるのか」という疑問に対し、明確に回答を教えてくれる文章だからです。

一方、描写は言葉によって対象を「描き出し写しだす」ものです。言葉を使って何かを表現しようと考える方は勉強ができる人が多いので、「説明も得意」であるような印象を私は持っています。しかし説明と描写は違います。頭を使うというより、感覚を重視する表現、それが「描写」です。

考えないで、感じよう

描写は「考えるな感じろ」という世界観の表現です。ポイントは「五感や直感」を使うということ。説明は頭中心の表現ですが、描写は心や本音といった感覚を最優先にした表現になりますから、とにかく五感をめいっぱい使って、自分の感じるままに言葉にしていく。すると読んでいる人が、まるで今、その作品の中に「立っている」かのような没入感が生まれます。

食べもので描写力を磨く

私はかつて描写の練習をするために、あらゆる飲食店へ行って、その店の様子や料理などを文章化し、ブログに上げるという作業をやっていました。練習のためと思えば滅多に行かないジャンルのお店へ入る勇気も湧くし、行動力も増して、何より美味しいものが食べられて日常も豊かになるのでおすすめです。

たとえば先日、私はベトナム料理店へ行って「ブンチャージョー」という汁なし麵を食べました。それは、米粉の細麺(ブン)の横にライスペーパーを使った揚げ春巻きがたっぷりと添えられた、ボリューム満点の一皿だけで完結する料理です。

私の前に大きなどんぶり鉢が置かれました。まず目に入ったのはブンをすべて覆ってしまうほどたっぷりと盛られたレタス、大根、にんじん、きゅうりといった、細切りされた野菜でした。それらの上には緑色のパクチーと、きつね色をした揚げ玉ねぎ、砕いたナッツも乗っています。そしてその脇には半分にカットされた揚げ立ての春巻きが8本ほど、ごろごろと添えられており、切り口からは白い湯気と香ばしい匂いが漂ってきます。

どんぶりの隣に並んだ小さなお椀には、魚醤(ヌックマム)を使った薄茶色のさらさらしたソースが入っていて、そのソースをざっと全体にかけてから、箸を手に取り、ソースと野菜、その下に潜んでいるブンをざっくりと混ぜ合わせながら食べていきます。すると、まずパクチーの独特の香りが口の中にぶわっと広がり、鼻へ抜けていきました。それから、噛むたびに野菜のサクサクとした歯ごたえが伝わってきます。そこへブンのツルツルした食感、硬く噛み応えがある揚げ玉ねぎとナッツの風味、甘辛いソース、甘酢漬けされた大根とにんじんの甘酸っぱさなど、すべてが口の中で重なり合って、「美味しい!」と思わず声に出してしまいました。こんがりした焼き色の、熱々の揚げ春巻きの中にはミンチ肉がたっぷりと詰まっており、ガリッと噛んだあとから肉の旨味と脂(あぶら)があふれ出し、食べごたえは十分。結局、清涼感あふれる野菜とブン、それから少しハードな食感の揚げ春巻きと、交互に食べていくうちに、あっという間にすべてたいらげてしまいました。

と、こんなふうに描写を使うと文章が長くなってしまうのがネックです。しかしそれでも、自分の体感を表現したり伝えたりする楽しさを知ってほしいと私は考えています。また、人によっては視覚優位だったり、嗅覚は鋭いが音はあまり聞いていなかったりするので、そういった自身の癖を理解するのも過不足ない描写に繋がるように思います。

そして何より大事な点は、自分の感覚を客観的に知れば知るほど、人は自分を好きになれる、ということです。

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2022年05月27日

【文芸コース】「キャラクター名」にはコンセプトが必要⁉

皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、今回は小説を書く上で考えなくてはならない「キャラクター名」について、ちょっと書いてみたいと思います。 小説…

-

文芸コース

2025年04月28日

【文芸コース】たくさん読むコツ

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 どんな文章であれ、よりよく書くためには、たくさん読まなければなりません。理由はシンプルで、読者は書き手の文章…

-

文芸コース

2024年12月03日

【文芸コース】「書き直し」は肉体を意識しながらやってみよう

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 今年も残すところ一ヶ月となりましたが、文芸コースで今年最も多かった質問は、「書き直し」についてでした。方法論…