映像コース

- 映像コース 記事一覧

- 【映像コース】劇場映画と演劇、そして、「見る」と言う行為について

2025年07月17日

【映像コース】劇場映画と演劇、そして、「見る」と言う行為について

こんにちは、映像コース教授の下川猛です。

今年は梅雨の天気がなく、常に晴れ間が続く東京です。降雨量が少ないので、この夏は水不足がとても心配です。通常は、蛇口をひねれば、水が出てくるのが当たり前。水不足になると、そんな当たり前のことが、当たり前ではないことを実感します。それは、水だけではなく、災害だったり、紛争だったりでも同じですね。今、世界の情勢も刻々と変わっています。これを機会に、世の中の動きにアンテナを立ててみると、世界の見え方が変わってくると思います。人間の目は、言わばカメラのようなものです。たくさんの事象をカメラで捉えていきたいと思います。

最近観た映像では、やはり「国宝」に触れないといけないかもしれません。

先日、やっと、お台場の映画館で観ることができました。観た後に、この映画を誰かに共有したい、すぐにもう一度観にいきたいと思う作品でした。まだ、2回目は叶っていませんが、3時間近い長さもあっという間に過ぎてしまいます。映像的な視点、撮影手法の部分でもいろいろな方の感想を聞きたいですし、ストーリーや演技の面でも感想を聞きたい作品です。もし、まだ観ていない方は観ていただけるといいと思います。

ストーリーに関しては、ネタバレになってしまうのでここでは言及を避けますが(是非、観てみて下さい、原作の書籍もあります)、歌舞伎をテーマにした劇場映画で、役者や舞台をどのように撮影するのか?など、映画ならではの画角や撮影手法を感じることができます。演じる側からの視点、引いた客観、足の接写、客席からの視点、さまざまな角度から歌舞伎を描いています。この映画を、複数回見る場合は、そのカメラワークにも注目していただけると、映像をさらに楽しむことができると思います。

また、先週末、紀伊國屋ホールで「父と暮せば」という2人芝居を観てきました。主演の松角洋平さんが旧くからの友人であり、久しぶりに再会を果たしました。この演目は、映画になったり、舞台になったり、かなり多くの回数再上演されています。2人芝居なので、出演者は2人きり。潔い、シンプルなのですが、素晴らしい舞台でした。最低限の人数の芝居でここまでストーリーを見せることができるのは、とても勉強になります。

こちらの作品は、演劇であり、当然客席からの視点でしか観られないものでした。定点で観ながら、その他の部分を想像力で補完しながら、イメージを生成していく感じです。

歌舞伎をテーマにした映像作品とシンプルな演劇、映像的な観点で言うと全く異なる2つの作品を近いタイミングで観ることができたことは、そのカメラワーク的な違いを堪能することができました。

今年は、よく「見る」1年にしたいと思います。

皆さんも、さまざまなインプットを大切にしてください。気になったことは、写真や動画、メモに保存しておくといいです。アイデアを生み出す種になります。

映像コースでは、映像思考という概念を大切にしています。

観察、発見、想像、共有の4ステップで考える思考方法です。映像コースの学生には、まずは、いろいろな映像作品を見て、物事を観察する、そして、それを深く考えて内なる「自分」を発見するというプロセスを繰り返しながら、学びを進めています。

皆さんも、よく「見る」ことから始めてみて下さい。

暑い夏が来ます。身体には気をつけましょう。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/eizo/

https://tenohira.kyoto-art.ac.jp/eizo/

映像コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

今年は梅雨の天気がなく、常に晴れ間が続く東京です。降雨量が少ないので、この夏は水不足がとても心配です。通常は、蛇口をひねれば、水が出てくるのが当たり前。水不足になると、そんな当たり前のことが、当たり前ではないことを実感します。それは、水だけではなく、災害だったり、紛争だったりでも同じですね。今、世界の情勢も刻々と変わっています。これを機会に、世の中の動きにアンテナを立ててみると、世界の見え方が変わってくると思います。人間の目は、言わばカメラのようなものです。たくさんの事象をカメラで捉えていきたいと思います。

「国宝」という、劇場映画

最近観た映像では、やはり「国宝」に触れないといけないかもしれません。

先日、やっと、お台場の映画館で観ることができました。観た後に、この映画を誰かに共有したい、すぐにもう一度観にいきたいと思う作品でした。まだ、2回目は叶っていませんが、3時間近い長さもあっという間に過ぎてしまいます。映像的な視点、撮影手法の部分でもいろいろな方の感想を聞きたいですし、ストーリーや演技の面でも感想を聞きたい作品です。もし、まだ観ていない方は観ていただけるといいと思います。

ストーリーに関しては、ネタバレになってしまうのでここでは言及を避けますが(是非、観てみて下さい、原作の書籍もあります)、歌舞伎をテーマにした劇場映画で、役者や舞台をどのように撮影するのか?など、映画ならではの画角や撮影手法を感じることができます。演じる側からの視点、引いた客観、足の接写、客席からの視点、さまざまな角度から歌舞伎を描いています。この映画を、複数回見る場合は、そのカメラワークにも注目していただけると、映像をさらに楽しむことができると思います。

(C) 吉田修一/朝日新聞出版 (C) 2025映画「国宝」製作委員会

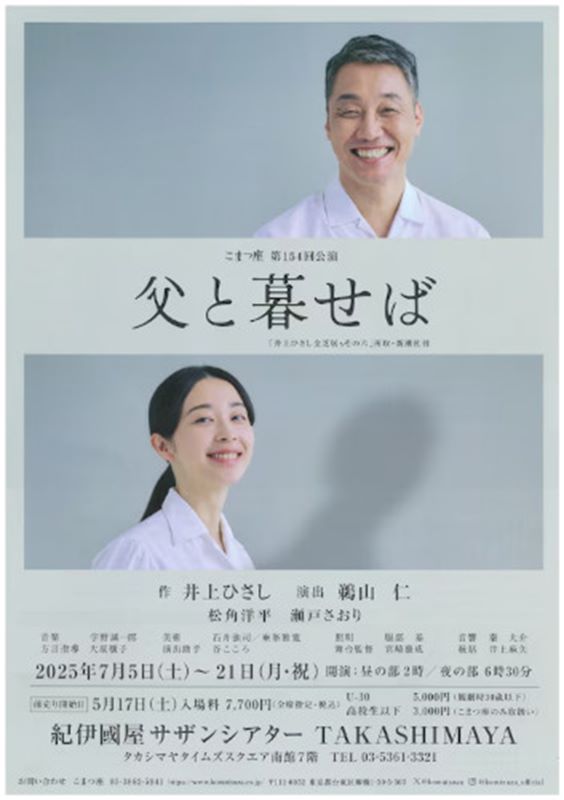

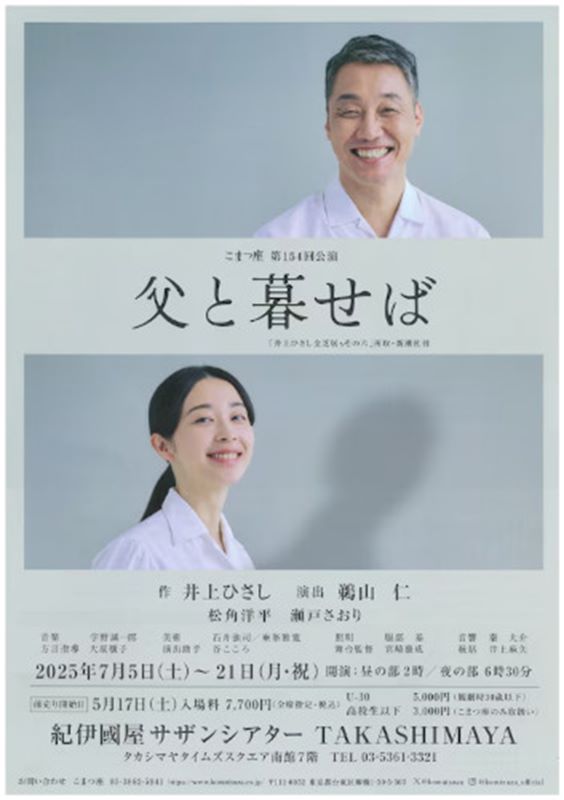

「父と暮せば」という、演劇

また、先週末、紀伊國屋ホールで「父と暮せば」という2人芝居を観てきました。主演の松角洋平さんが旧くからの友人であり、久しぶりに再会を果たしました。この演目は、映画になったり、舞台になったり、かなり多くの回数再上演されています。2人芝居なので、出演者は2人きり。潔い、シンプルなのですが、素晴らしい舞台でした。最低限の人数の芝居でここまでストーリーを見せることができるのは、とても勉強になります。

こちらの作品は、演劇であり、当然客席からの視点でしか観られないものでした。定点で観ながら、その他の部分を想像力で補完しながら、イメージを生成していく感じです。

歌舞伎をテーマにした映像作品とシンプルな演劇、映像的な観点で言うと全く異なる2つの作品を近いタイミングで観ることができたことは、そのカメラワーク的な違いを堪能することができました。

(C)こまつ座

「見る」という行為について

今年は、よく「見る」1年にしたいと思います。

皆さんも、さまざまなインプットを大切にしてください。気になったことは、写真や動画、メモに保存しておくといいです。アイデアを生み出す種になります。

映像コースでは、映像思考という概念を大切にしています。

観察、発見、想像、共有の4ステップで考える思考方法です。映像コースの学生には、まずは、いろいろな映像作品を見て、物事を観察する、そして、それを深く考えて内なる「自分」を発見するというプロセスを繰り返しながら、学びを進めています。

皆さんも、よく「見る」ことから始めてみて下さい。

暑い夏が来ます。身体には気をつけましょう。

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/eizo/

https://tenohira.kyoto-art.ac.jp/eizo/

映像コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

映像コース

2025年05月22日

【映像コース】学びをサポート!「研究室」のご紹介

目次開講から2年目。研究室も2年目に突入です! ■研究室とは?■通信教育のサポート■研究室メンバーの紹介■今後もよろしくお願いします! 開講から2年目。研究室も…

-

映像コース

2024年09月20日

【映像コース】映像コースってどんなことをどうやって学ぶの?

こんにちは、映像コースの鮫島です。京都はセミの鳴き声から鈴虫の鳴き声へと変わり、すこしずつ季節のうつろいを感じています。今回は、映像コースの授業の内容や課題の進…

-

映像コース

2025年06月10日

【映像コース】わたしだけのゆがみを愛して憎んで声にして

映像コース 丹下紘希 目次どうして映像を学ぶのか今という時代に本当の自分として生きることがどういうことか見る、見られるって?コミュニケーションの嵐の中の私たち映…