芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」@ポーラ美術館 〜日本人はゴッホがお好き?〜

2025年07月22日

【芸術学コース】「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」@ポーラ美術館 〜日本人はゴッホがお好き?〜

フィンセント・ファン・ゴッホ《ヒマワリ(陶板による再現)1888年、公益財団法人大原芸術財団大原美術館蔵》

みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の松田佳子です。

梅雨明け前からすでに各地で30度を超える真夏日が続き、今年も猛暑となりそうです。

夏を代表する花であるひまわりもあまりの高温多湿が続くと枯れてしまうといいます。

さて、ひまわりの絵といえば誰もがゴッホを連想すると思いますが、今年2025年から26年にかけて日本では「ゴッホ・イヤー」と呼ばれるほど「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」と「大ゴッホ展」の2つの大規模な巡回展、「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」展といったゴッホ関連の展覧会が多く企画されています。

そんな中、先日箱根にあるポーラ美術館で開催中の(2025年5月31日(土)~11月30日(日))「ゴッホ・インパクト―生成する情熱」展を観てきました。

本展は同館が所有する《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》(1888年)、《草むら》(1889年)、《アザミの花》(1890年)の油彩作品が描かれた場所を紹介しながら、ゴッホの作品やその存在がその後の芸術家たちにどのような影響を与え、インスピレーションの源になっていたかということがわかる展覧会となっています。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》1888 年 ポーラ美術館蔵

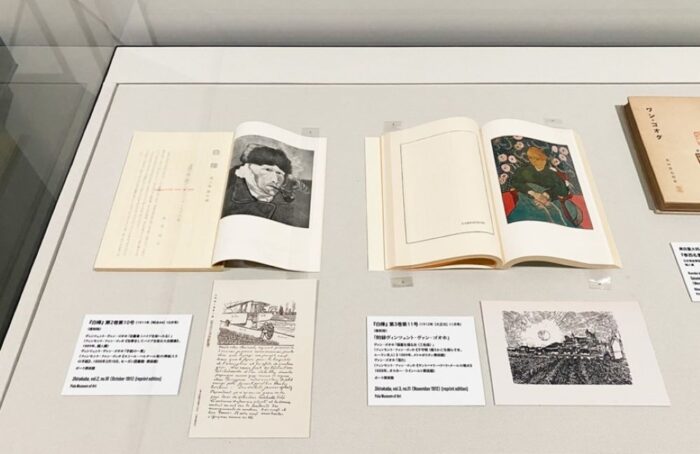

1910年に創刊された文芸・美術雑誌『白樺』では、西洋の文化を取り入れようとした文化人たちが多くの西洋芸術を紹介しています。

同書では、デューラー、レンブラント、セザンヌ、ミケランジェロなどと共にゴッホも紹介されています。

特筆すべきなのは、ゴッホの特集が組まれた回数が11回と他の芸術家を引き離してダントツの1位になっている点です(『『白樺』誕生100年 白樺派の愛した美術』p193)。

特集ではゴッホの手紙などを通して人間性や芸術論また生き様について言及されており、作品については白黒の複製図版が中心で、特徴的な筆致や色彩についてはなかなか触れることがなかったようです。

「天才と狂気は紙一重」とまことしやかにささやかれる言葉があります。

ゴッホは晩年、精神に病を抱えていたことは知られるところですが、私たちのどこかにもこの言葉とゴッホを結びつけてしまうこともあるのではないでしょうか。

この通説が知識人の間で活発に語られていた時期と、『白樺』でゴッホが頻繁に紹介されていた時期が重なっていたというのも、ゴッホの劇的な生き方に対する憧れがより強くなっていたことに結びついているかもしれません。

『白樺』におけるゴッホの紹介

本展では、大正期から戦前にかけてゴッホゆかりの地を訪ねた文化人たちの様子や芸術家たちの作品も紹介されています。

その熱狂と崇拝ぶりはまるで現代の「推し活」や「聖地巡礼」を思わせます。

この熱狂の根底には、押し寄せる西洋化と日本人としてのアイデンティティの間に悩む知識人に、浮世絵から衝撃を受け日本に憧れていたというゴッホの事実が、自己肯定感を与えていたのかもしれません。

前田寛治《ゴッホの墓》1923年、個人蔵

そして時は流れ現代のアートの世界でゴッホはどのように受容されているのでしょうか。

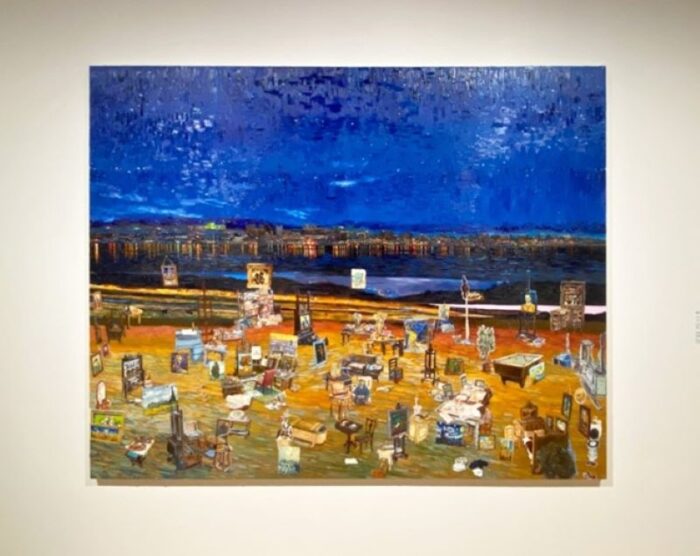

本展では福田美蘭、森村泰昌、桑久保徹、フィオナ・タンの作品を通じて語られていました。

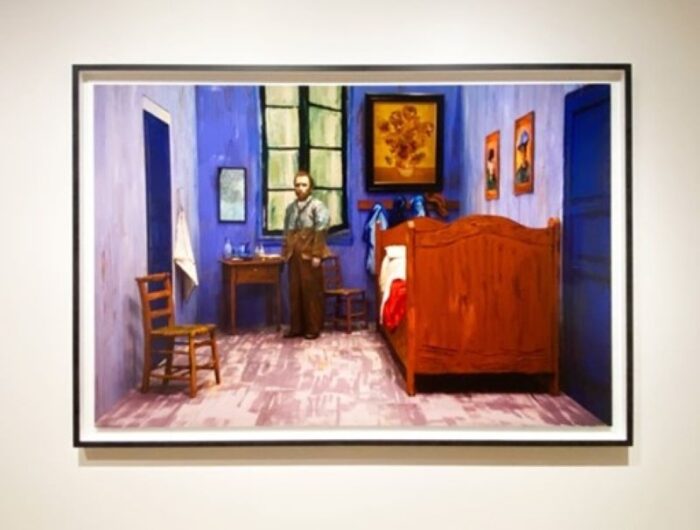

福田美蘭は、現在では真筆が保証されていない《アルビーユの道》を、「よりゴッホらしいと感じさせるには?」というシニカルな視点を、森村泰昌は弟テオとの双生児的でねじれた関係性をヴィデオ・インスタレーション《エゴ・シンポシオン[ゴッホの章の抜粋]》で表現しました。

現代の芸術家である彼らに共通するところは、ゴッホの作品や社会的な存在を客観的に受け止めた上で、自らの芸術の中にオリジナリティとして落とし込んでいる点です。

森村泰昌《自画像の美術史》ゴッホの部屋を訪れる》2016/2025年、作家蔵

思えばアートに興味のない人でさえ、ゴッホがどんな人生を歩んだか、どんな作品を生み出したか、何となく知っているということは本当にすごいことです。

また以前テレビ番組で日本人の好きな画家ランキングが発表されたそうです。残念ながらその番組を見ていなかったのでネットからの受け売りですが、見事というか予想通りというか栄えある第1位は「フィンセント・ファン・ゴッホ」だったそうです。

私たちはなぜゴッホに魅了されてしまうのでしょうか。

「ゴッホ・イヤー」である今年だからこそ、各時代の芸術家たちがゴッホを通して自らを表現したこの展覧会を通じて感じたことを自分なりに深めてみると楽しいと思います。

桑久保徹《フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホのスタジオ》2015年、個人蔵

※文中画像はすべて筆者により展覧会内で撮影されたものです。

参考図書

・岡田温司『ミメーシスを超えて』、第1章「天才と狂気は紙一重」ロンブローゾと日本、勁草書房、2000年

・京都文化博物館, 宇都宮美術館, ひろしま美術館, 神奈川県立近代美術館, 読売新聞大阪本社文化事業部編『『白樺』誕生100年 白樺派の愛した美術』読売新聞大阪本社、2009年

・圀府寺司『ファン・ゴッホ生成変容史』、第3章日本人の初期ファン・ゴッホ「巡礼」、三元社、2023年

芸術学コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

芸術学コース

2025年06月18日

【芸術学コース】人々に記憶される芸術――デューラーが残した後世への「仕掛け」

はじめまして。今年度から芸術学コースに着任いたしました、教員の三井麻央です。専門は西洋美術史で、とりわけ19世紀のドイツ美術をテーマに研究活動を行っています。―…

-

芸術学コース

2025年06月02日

【芸術学コース】作品を観察する―江戸時代の浮世絵・版本の場合

みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の石上です。緑の青々とした香りを感じる季節になりました。今年は万博ということもあり、特に春季の関西では各館力の入った展覧会…

-

芸術学コース

2025年03月08日

【芸術学コース】芸とゲーム

こんにちは、業務担当非常勤講師の齊木です。 先日、こんなにかわいらしいロボットに、囲碁でやっつけられました。 この子は「SenseRobot センスロボット」と…