書画コース

- 書画コース 記事一覧

- 【書画コース】特別講義「龍門二十品 ―北朝の書を中心に―」in台東区立書道博物館

2025年07月28日

【書画コース】特別講義「龍門二十品 ―北朝の書を中心に―」in台東区立書道博物館

みなさん、こんにちは。書画研究室の松岡です。

みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。

各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。

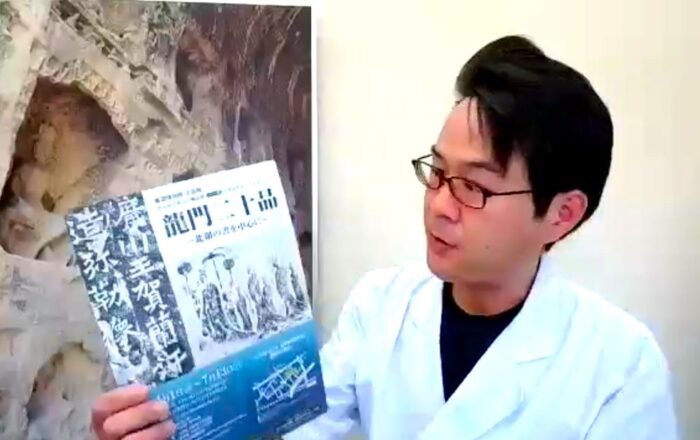

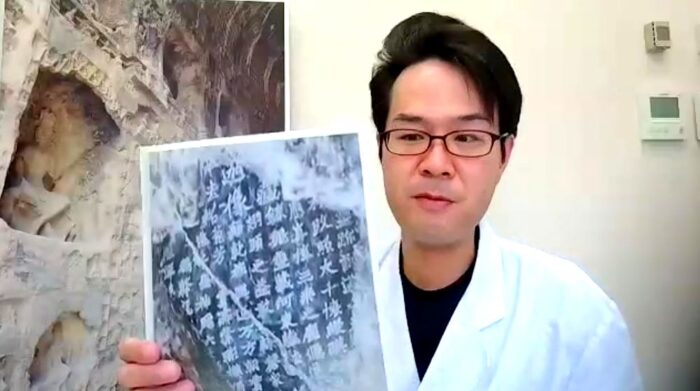

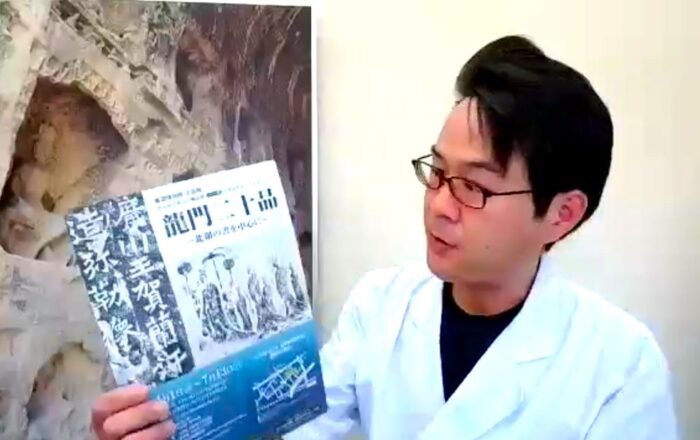

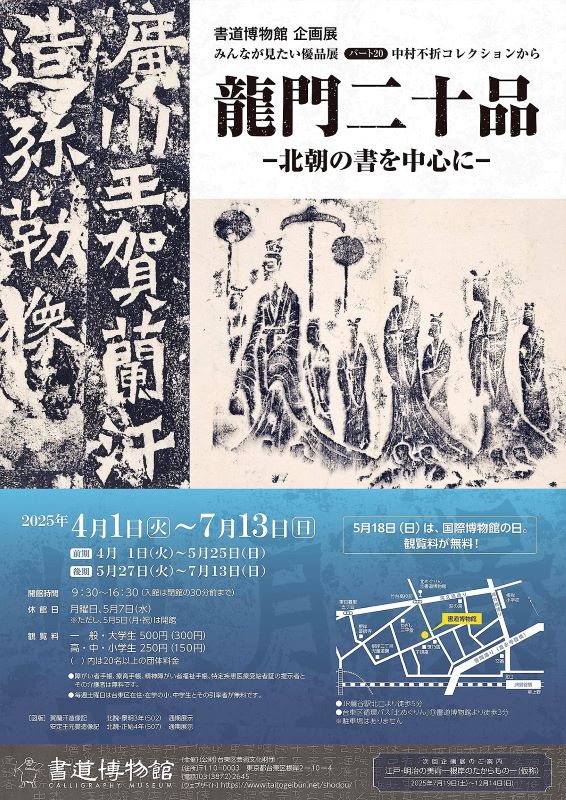

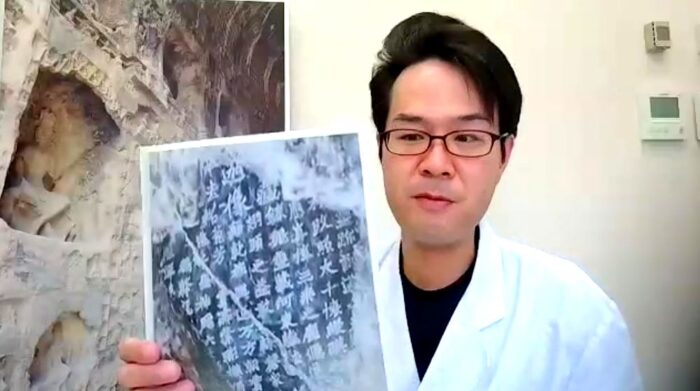

今回の特別講義は、台東区立書道博物館学芸員 中村信宏先生をお迎えし「龍門二十品」をはじめとする北魏時代の石刻拓本や中村不折が北朝の書に受けた影響などについて講義をしていただきました。(特別講義のため一部の画像のみの公開です。ご了承ください。)

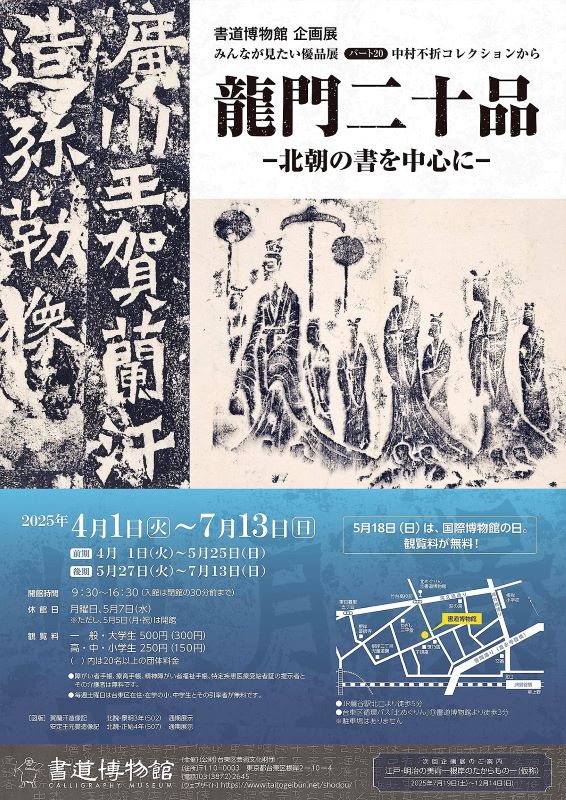

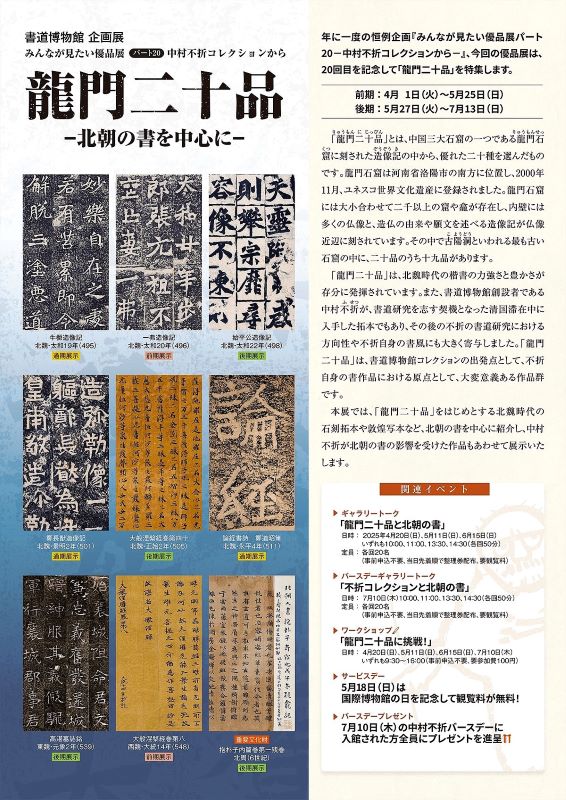

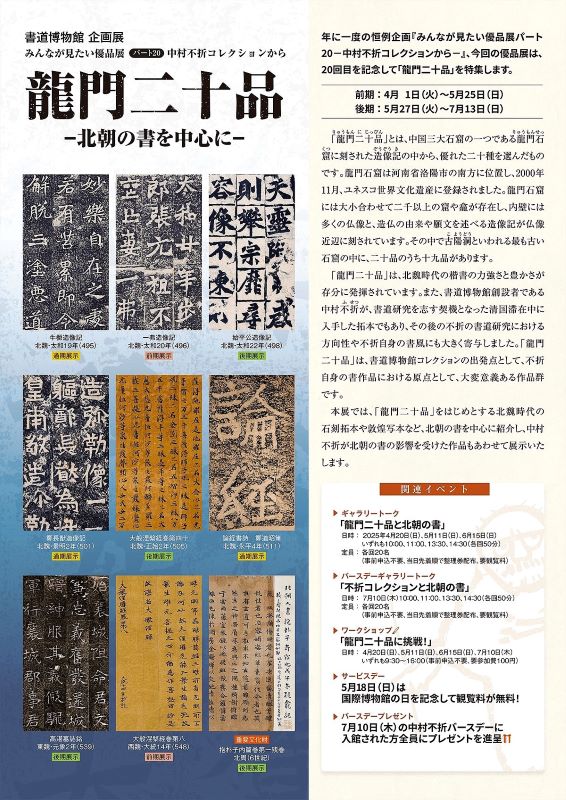

■「龍門二十品」とは?

「龍門二十品」とは、中国三大石窟の一つである龍門石窟に刻された造像記の中から、優れた二十種を選んだものです。「龍門二十品」は、北魏時代の楷書の力強さと豊かさが存分に発揮されています。また、書道博物館創設者である中村不折が、書道研究を志す契機となった清国滞在中に入手した拓本でもあり、その後の不折の書道研究における方向性や不折白身の書風にも大きく寄与しました。(展示案内文分から抜粋)

■歴史を彩る時代背景

4〜5世紀の南北朝時代、北魏が舞台。

西晋(265-316)に統一。二代目の皇帝以降、政治が乱れはじめ権力争いに発展。8人の王が起こした「八王の乱」により王朝は内乱状態になり、東晋と五胡十六国に分かれた戦乱の時代。

五胡十六国が北魏に統一され、一方、政治と文化の中心は南朝に移る。南朝は貴族を中心とする体制であったため、王羲之(303-361)の優雅で整った楷書が好まれた。文化の最先端を求め、北朝は洛陽に都を移し、漢民族の文化を吸収する。

戦乱が多かったため、礼節を説く儒教ではなく、仏教が隆盛してくる。龍門仏教石窟寺院の仏像を彫った隣に来世の安寧・先祖供養など、その意図を刻した石碑を「造像記」という。北魏だけで2000件を超え、清の時代に注目され、20件の名品を選び、手本とした。

■「アイドル級」の書が勢揃い!

中村先生の楽しい解説では、名品たちがまるで「アイドル」のように紹介されました。

No.1「牛橛造像記」(495)

バランス良く学びやすい。キングオブスタンダード!

No.2「鄭長猷造像記」(501)

がっしりとした愛らしい顔のお相撲さんのような骨太な造形。

No.3「賀蘭汗造像記」(502)

力強さを強調するなら、ガッチリ、でっかく、立派に書きましょう。こんな書風で表札を書いたら防犯効果がありそうです。

No.4「元燮造像記」(507)

力強さを強調するなら、でっかく書けばいいってわけじゃない。スリムで、はらいもシャープな表現。

No.5「元詳造像記」(498)

力強さを保ちつつ、割とのんびり型。他の造像記の書体が右肩上がりなのに対して、横画が水平に近い右上がり。割とおっとりとした印象。

No.6「比丘尼慈香慧政造像記」(520)

力強さを引き立たせるために、逆の柔らかい書きぶりを加える、引き立たせ型。

そしてセンター争い。その中でもベスト4なのが・・・・

「楊大眼」「魏霊蔵」「孫秋生」「始平公」の4つで、どれも龍門造像記を代表させるにふさわしい書風を誇っています。

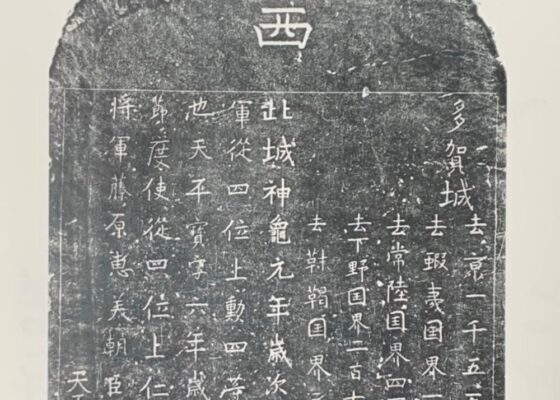

展示品の中で特に印象的なのが、拓本をそのまま表具した「魏霊蔵造像記」(500-503)

一般に拓本を切り貼りして手本ように加工したものをよく見ますが、やはり全体像を見なければ書のバランス、造形の関係性が見えてこない。

一文字単位で見れば、異様な右肩上がりや長い払いが目立ちますが、前後左右の文字との関係の美を生んでいる一品です。

しかし1910年代に下2/3の石が剥がれ落ちてしまったそうです・・・。

しかし1910年代に下2/3の石が剥がれ落ちてしまったそうです・・・。

■中村不折の情熱とコレクション

不折は、日清戦争時に正岡子規とともに従軍記者として清国入りしますが、前日に終戦します。その後4ヶ月かけて旅をする中で「龍門二十品」の拓本を発見し、持ち帰りました。正岡子規との出会いも、不折の書の世界を広げる重要な要素となりました。

後に不折は自身の書画を売って資金を作り、熱心に貴重な書道資料を次々と収集しました。

★こぼれ話★

不折は値切り交渉しないため、業者も話が早い彼に良品を持っていくようになり、結果として充実したコレクションを形成しました。ついつい値切りたくなるものですが、彼は太っ腹ですね。

■講義を終えても花が咲く

講義を終え、桐生先生・塩見先生からの一言。

桐生先生は・・・

不折の「龍眠帖」は4世紀の「広武将軍碑」の隷書と楷書が混じっていくユニークな造形性との親和性を感じる。

敦煌出土の経典は北魏時代の重厚な右払いがある。転折の角ばりが五角形ではなく四角形であり、横画の細さは写経的な筆使い。北魏の楷書は刀の加工痕の影響が強いと感じる。

塩見先生は・・・

この時代の壮大な宇宙観、字に刻まれた以外の余白の美しさ。原典の拓本で造像記の全体像を見ることで、字間がよめる。唐の時代とは異なる面白さがある。

通期展示の 鄭道昭の「論経書詩」のおおらかな感じが好きでおすすめです。

7/10は中村不折の誕生記念、11/3は開館記念で来館者への記念品の贈呈があるそうですよ。

学生たちの熱心なコメントと、現地で配信のサポートしてくださった渡邊先生の熱い感想がある時間でした。「実際に現地で見てみたい!」という声も多く上がり、学びへの好奇心が刺激された様子でした。

■おわりに

いかがでしょうか。書画コースって面白いですよね。

オンライン授業の魅力は、遠方でも専門家の講義をリアルタイムやアーカイブで学べること。書画コースでは特別講義をはじめ、卒業生や在校生、講師による展覧会も盛んです。

ぜひ、書画の世界に足を踏み入れ、多彩な学びと創作の魅力を体感してください!

書画コースブログでは、特別講義や課題、書画関連の記事をアップしております。

コースの様子が感じられる記事をご一読くださいませ。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。

各地では猛暑となり、7月の京都は祇園祭で賑わっております。今回の特別講義は、台東区立書道博物館学芸員 中村信宏先生をお迎えし「龍門二十品」をはじめとする北魏時代の石刻拓本や中村不折が北朝の書に受けた影響などについて講義をしていただきました。(特別講義のため一部の画像のみの公開です。ご了承ください。)

■「龍門二十品」とは?

「龍門二十品」とは、中国三大石窟の一つである龍門石窟に刻された造像記の中から、優れた二十種を選んだものです。「龍門二十品」は、北魏時代の楷書の力強さと豊かさが存分に発揮されています。また、書道博物館創設者である中村不折が、書道研究を志す契機となった清国滞在中に入手した拓本でもあり、その後の不折の書道研究における方向性や不折白身の書風にも大きく寄与しました。(展示案内文分から抜粋)

■歴史を彩る時代背景

4〜5世紀の南北朝時代、北魏が舞台。

西晋(265-316)に統一。二代目の皇帝以降、政治が乱れはじめ権力争いに発展。8人の王が起こした「八王の乱」により王朝は内乱状態になり、東晋と五胡十六国に分かれた戦乱の時代。

五胡十六国が北魏に統一され、一方、政治と文化の中心は南朝に移る。南朝は貴族を中心とする体制であったため、王羲之(303-361)の優雅で整った楷書が好まれた。文化の最先端を求め、北朝は洛陽に都を移し、漢民族の文化を吸収する。

戦乱が多かったため、礼節を説く儒教ではなく、仏教が隆盛してくる。龍門仏教石窟寺院の仏像を彫った隣に来世の安寧・先祖供養など、その意図を刻した石碑を「造像記」という。北魏だけで2000件を超え、清の時代に注目され、20件の名品を選び、手本とした。

■「アイドル級」の書が勢揃い!

中村先生の楽しい解説では、名品たちがまるで「アイドル」のように紹介されました。

No.1「牛橛造像記」(495)

バランス良く学びやすい。キングオブスタンダード!

No.2「鄭長猷造像記」(501)

がっしりとした愛らしい顔のお相撲さんのような骨太な造形。

No.3「賀蘭汗造像記」(502)

力強さを強調するなら、ガッチリ、でっかく、立派に書きましょう。こんな書風で表札を書いたら防犯効果がありそうです。

No.4「元燮造像記」(507)

力強さを強調するなら、でっかく書けばいいってわけじゃない。スリムで、はらいもシャープな表現。

No.5「元詳造像記」(498)

力強さを保ちつつ、割とのんびり型。他の造像記の書体が右肩上がりなのに対して、横画が水平に近い右上がり。割とおっとりとした印象。

No.6「比丘尼慈香慧政造像記」(520)

力強さを引き立たせるために、逆の柔らかい書きぶりを加える、引き立たせ型。

そしてセンター争い。その中でもベスト4なのが・・・・

「楊大眼」「魏霊蔵」「孫秋生」「始平公」の4つで、どれも龍門造像記を代表させるにふさわしい書風を誇っています。

展示品の中で特に印象的なのが、拓本をそのまま表具した「魏霊蔵造像記」(500-503)

一般に拓本を切り貼りして手本ように加工したものをよく見ますが、やはり全体像を見なければ書のバランス、造形の関係性が見えてこない。

一文字単位で見れば、異様な右肩上がりや長い払いが目立ちますが、前後左右の文字との関係の美を生んでいる一品です。

しかし1910年代に下2/3の石が剥がれ落ちてしまったそうです・・・。

しかし1910年代に下2/3の石が剥がれ落ちてしまったそうです・・・。■中村不折の情熱とコレクション

不折は、日清戦争時に正岡子規とともに従軍記者として清国入りしますが、前日に終戦します。その後4ヶ月かけて旅をする中で「龍門二十品」の拓本を発見し、持ち帰りました。正岡子規との出会いも、不折の書の世界を広げる重要な要素となりました。

後に不折は自身の書画を売って資金を作り、熱心に貴重な書道資料を次々と収集しました。

★こぼれ話★

不折は値切り交渉しないため、業者も話が早い彼に良品を持っていくようになり、結果として充実したコレクションを形成しました。ついつい値切りたくなるものですが、彼は太っ腹ですね。

■講義を終えても花が咲く

講義を終え、桐生先生・塩見先生からの一言。

桐生先生は・・・

不折の「龍眠帖」は4世紀の「広武将軍碑」の隷書と楷書が混じっていくユニークな造形性との親和性を感じる。

敦煌出土の経典は北魏時代の重厚な右払いがある。転折の角ばりが五角形ではなく四角形であり、横画の細さは写経的な筆使い。北魏の楷書は刀の加工痕の影響が強いと感じる。

塩見先生は・・・

この時代の壮大な宇宙観、字に刻まれた以外の余白の美しさ。原典の拓本で造像記の全体像を見ることで、字間がよめる。唐の時代とは異なる面白さがある。

通期展示の 鄭道昭の「論経書詩」のおおらかな感じが好きでおすすめです。

7/10は中村不折の誕生記念、11/3は開館記念で来館者への記念品の贈呈があるそうですよ。

学生たちの熱心なコメントと、現地で配信のサポートしてくださった渡邊先生の熱い感想がある時間でした。「実際に現地で見てみたい!」という声も多く上がり、学びへの好奇心が刺激された様子でした。

■おわりに

いかがでしょうか。書画コースって面白いですよね。

オンライン授業の魅力は、遠方でも専門家の講義をリアルタイムやアーカイブで学べること。書画コースでは特別講義をはじめ、卒業生や在校生、講師による展覧会も盛んです。

ぜひ、書画の世界に足を踏み入れ、多彩な学びと創作の魅力を体感してください!

書画コースブログでは、特別講義や課題、書画関連の記事をアップしております。

コースの様子が感じられる記事をご一読くださいませ。

次回のブログもお楽しみに!

書画コース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

書画コース

2025年02月22日

【書画コース】拓本を楽しむ

寒い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。本日のブログでは、先日訪問した東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画「拓本の楽しみ」展の感想を綴…

-

書画コース

2025年07月23日

【書画コース】書の展覧会を楽しむ part.2

皆さん、こんにちは。書画研究室の前川です。 新年度がスタートして、早いものでもう7月。 だんだんと暑さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今回…

-

書画コース

2025年01月26日

【書画コース】特別講義スペシャル 秋の遠足 ―国宝、多賀城碑を巡る旅―

昨年2024年の10月5日(土)に、書画コースでは初の遠足を実施し、水墨画ご担当の塩見貴彦先生、書道ご担当の桐生眞輔先生と、23名の学生の方々が宮城県多賀城市へ…