アートライティングコース

- アートライティングコース 記事一覧

- 【アートライティングコース】「私たちが十分に注意深くあるとき、歴史は私たちをとらえる。こうして私たちは、歴史を見るし、歴史を聴くし、歴史に触るし、歴史を嗅ぐし、歴史を演じるし、歴史を語るのである」保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』

2025年08月08日

【アートライティングコース】「私たちが十分に注意深くあるとき、歴史は私たちをとらえる。こうして私たちは、歴史を見るし、歴史を聴くし、歴史に触るし、歴史を嗅ぐし、歴史を演じるし、歴史を語るのである」保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。

この夏は、国内でも国外でも、政治の話題に事欠かないですね。今年は戦後80年を迎える年です。これまで10年ごとの節目には、その時々の首相から談話が出されてきました。国家として今の時点であの戦争をどう捉えるのか、今後他国とどうつきあってゆくのか。一見いつもと同じ談話に見えても、戦争にまつわる語彙の選び方、主語の使い方などで伝わるニュアンスの違いが生まれることもあり、その都度議論が起こってきました。今年は政局の混乱から出すことの是非すら意見が割れているようですが、国民、そして他国に向けて今だからこそのメッセージは出してほしいと個人的には思います。

ところで80年といえば、だいたい人間の一生に相当しますから、今生きている人の多くが当時の記憶を持っていないのは当然です。国家としての談話などは記録されて公になり、その後も歴史の一部として残ってはいくでしょう。ですが、今や残り少ない、当時生きてその時代を経験した人々それぞれの記憶や物語はどうやって守られるのでしょうか。

個人的な話をすれば、今も健在の母が子供時代に東京での空襲を経験しているため、私たち子供は、とりわけ毎年この時期にはその頃の話を聞かされたものです。

昭和20年4月13日の城北大空襲で巣鴨の家を丸々焼かれたあと、両親や祖母、きょうだいともはぐれてしまった小学1年の女の子。そんな小さな子が幼稚園児の弟の手をひき、転がる焼死体のあいだを彷徨いながら恐ろしい一夜を過ごしたそうです。

避難所になっていた豊島区の大正大学構内でようやく家族と再会できたあとの、8人家族でひと部屋だけという間借り暮らしや、家の焼け跡から鍋を見つけ出し、曽祖母が懐に入れていた米をそこらじゅうで見つかる燃え残りの火を使って炊いたこと、ひよこの脚が浮いていて具の入っていないすいとんを食べたことなど、何度もくり返し聞いたので、自分が体験したことのように頭の中で映像化されてしまいました。

特に終戦記念日は、鶏肉や野菜の入ったミネストローネ風のすいとんが食卓にのることが多く、「ひよこの脚が突き出ていなくてよかった」と胸を撫で下ろしたのを覚えています。また親に頼りきった暮らしをしていた当時の自分と年の変わらぬ幼い母が焼け野原を彷徨ったり、終戦の日まで単身長野に疎開するなど想像しがたく、気の毒な気持ちでいっぱいになったのも忘れられません。

大人になってからは、大阪市内で空襲に遭った義父の話をよく聞きました。天王寺付近で機銃掃射の犠牲になりかけたことや、終戦直後、各家庭が預けた小麦粉を使い、ニクロム線が発した熱でパンを焼いてくれるサービスの列に潜り込んだことなどが印象に残っています。

私が何度も聞いた母の物語、義父の物語は、いずれも都会の子供の目線によるものですが、同じ戦時下の銃後に暮らした体験談でも、地方に暮らし、戦争をもう少し遠く感じていたというもの、だいじな息子や夫を戦死させた家族によるもの、在留外国人などマイノリティの立場でより過酷な時期を生きたもの、加害者的な立場に置かれ複雑な感情を抱いているもの……など、さまざまな物語の束がかならず存在しているはずです。

私が何度も聞いた母の物語、義父の物語は、いずれも都会の子供の目線によるものですが、同じ戦時下の銃後に暮らした体験談でも、地方に暮らし、戦争をもう少し遠く感じていたというもの、だいじな息子や夫を戦死させた家族によるもの、在留外国人などマイノリティの立場でより過酷な時期を生きたもの、加害者的な立場に置かれ複雑な感情を抱いているもの……など、さまざまな物語の束がかならず存在しているはずです。

歴史とは歴史書に書き込まれたことだけがすべてではありません。もっと個人的で小さな歴史もまた、至るところで生じてきたのは当然のことです。

こうした個人的な歴史は聞く相手がいなければ表に出ることなく、また聞かされた相手もさらに伝えなければその歴史は儚(はかな)く消え去ってしまいます。オーラル・ヒストリー、つまり口伝えの歴史を書き留める行為は、そのような小さな声を記憶として残していく役割を果たします。アートライティングはさまざまな手法で書くことが可能ですが、このように消え去りがちな声を聞き取り、書き留めるのも重要な仕事のひとつでしょう。

同じ第二次世界大戦に関して、先日、東京国立近代美術館でおこなわれている「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」という展覧会を観に行きました。全体として「戦争画」がテーマとなっているのですが、そこにはさまざまなモチーフ、場面の切り取り方があるのだと感じました。大本営の意図を反映し、国威発揚のプロパガンダの役割を果たした大がかりな作戦記録画は、もちろんその中心と言えます。

https://www.momat.go.jp/exhibitions/563

東京国立近代美術館「記録をひらく 記憶をつむぐ」展

その一方で、銃後の生活を描いた作品、占領した土地の人々を描いた作品、傷つけられた身体や精神を表象した作品など、前線での戦いそのものではないテーマも多く描かれ、これらの絵画の群れを通して時代の空気を多層的に受け取ることができました。たとえば松本竣介の《並木路》(1943年頃)には、青が基調のがらんとした通りに戦争を感じさせる具体物がいっさい描かれておらず、ある意味不思議の念にも打たれます。また、戦地に駆り出された男性たちに代わり、工場労働から農作業まですべての日常を女性たちが担った様子を描いた連作や、プロの画家ではない人たちが素朴な絵に言葉を補いながら原爆投下直後を描いた作品などからも、戦時中に複数の時間が存在し、複数の体験があったことがあらためて確認できました。

タイトル「記録をひらく 記憶をつむぐ」には、戦後アメリカ合衆国に保管されていた藤田嗣治の作品など複数の戦争画が1970年に無期限貸与の形で日本の美術館に返還されたことも含意されているようです。これらを記録資料として現在の目で再考する、また前線だけでなく、それ以外のさまざまな情景から多層的な記憶を共有するのは、後の世代の人間がするべき必要な作業でしょう。

オーストラリアをフィールドに人類学的な手法で歴史研究を進めた保苅実は、人々による肉声のみならず土地の石や植物などあらゆるものに歴史実践を見出す自らのアプローチをラディカル・オーラル・ヒストリーと名づけましたが、絵画も言葉ではないながら、こうした表現を通し、現代を生きる私たちに唯一無二の歴史とは異なる歴史を提供してくれているように思えます。

公の歴史からこぼれ落ち、忘却の淵にある物語は無数にあるはずです。私はフランスの植民地だったカリブ海の文学を長らく研究テーマとしていますが、その背後には17世紀から19世紀ぐらいまでアフリカから大西洋を渡ってカリブ海の農園に連行された奴隷たちの歴史が横たわっています。近代の奴隷制に関する歴史書は数多くあり、日本語で読めるものもありますが、その中で売買された奴隷の数などがデータとして記されることはあっても、個々の奴隷たちが具体的にどんな生を生きたのか、ほとんど伝えられることがありません。

現代のカリブ海の作家たちは、自分たちの祖先である奴隷たちのナラティブを、小説などフィクションの作品として創造することを試みてきました。フィクションであれば、どんな人物だったのか、どんな言葉を発していたのか、具体的な人物像をかたどることが可能になります。

最近、私が強く惹かれたのは、アフリカン・アメリカンの歴史学者、サイディヤ・ハートマンの仕事です。彼女もまた、アメリカ合衆国南部のプランテーションで働く奴隷の子孫ですが、日本語でも読むことのできる著作『母を失うこと 大西洋奴隷航路をたどる旅』(榎本空訳)は、祖先の足跡をたどってアフリカのガーナを訪ねる紀行文の形をとっています。

ハートマンは本書の中で、公の歴史書の記述には現れることのない祖先たちのナラティブをなんとか掬い取る方法を模索しており、奴隷船上での少女拷問殺害という記録をふまえて、その場の光景が目前でくり広げられているような、強い痛みが感じられるような鬼気迫るシーンを描写しました。歴史記述では「ないもの」にされてしまったナラティブをフィクションで補うこの方法を、ハートマンはクリティカル・ファビュレーションと名づけていますが、歴史学者の発したこのコンセプトを支柱にし、ニューヨーク近代美術館MoMAでも絵画やインスタレーション展示が行われました。学問と結びついた形でのアート活動のあり方も興味深いところです。

ナラティブとアートと言えば、最近アーティゾン美術館で観た「彼女たちのアボリジナルアート オーストラリアの現代美術」は見応えがありました。西洋的な価値体系と隣り合わせながらまったく異なる価値体系に生きるアボリジニ女性作家たちの美術作品は、樹皮や木の幹に彩色したり、土地の精霊と結びついた点描や線描をえがいたりするなど魅力あふれるものばかりでしたが、なかでもアボリジニの女性作家グループ、ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズによるアート作品は、自生する草を染めて制作した素朴ながらユーモラスな動物や人間のフィギュアが登場するアニメーション動画に、犬やロバなど動物たちとの密接な暮らしを語る現実の女性たちのドキュメンタリー画像が重なるという、なんとも心惹かれる構成でした。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/echoes_unveiled/overview/

アーティゾン美術館「彼女たちのアボリジナルアート オーストラリア現代美術」展

オーストラリアの砂漠に生きる彼女たちも、やはり西洋による植民地支配の中で声を消されてきた存在ですが、こうしたアート制作も個別のナラティブを持続させる有効な手段になるのだと感じました。

最近巷でよく聞く「〇〇ファースト」という表現には、自他の間にあからさまな境界を設け、「自」を尊重するという名目のもと、声を消されがちな存在を「他」の側に締め出す志向が感じられ、個人的にはしっくりきていません。主流のストーリーだけを見て理解した気になるのではなく、じつは無数にあるナラティブで成り立っている世界の複雑さに耳をすませ、また、未来にもつなぐ手立てを考え続けたいと思うのです。

参考文献

保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』岩波現代文庫、2018年。

サイディヤ・ハートマン『母を失うこと 大西洋奴隷航路をたどる旅』榎本空訳、晶文社、2023年。

*サムネイル写真は東京大学駒場キャンパスにて7月30日撮影。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

この夏は、国内でも国外でも、政治の話題に事欠かないですね。今年は戦後80年を迎える年です。これまで10年ごとの節目には、その時々の首相から談話が出されてきました。国家として今の時点であの戦争をどう捉えるのか、今後他国とどうつきあってゆくのか。一見いつもと同じ談話に見えても、戦争にまつわる語彙の選び方、主語の使い方などで伝わるニュアンスの違いが生まれることもあり、その都度議論が起こってきました。今年は政局の混乱から出すことの是非すら意見が割れているようですが、国民、そして他国に向けて今だからこそのメッセージは出してほしいと個人的には思います。

ところで80年といえば、だいたい人間の一生に相当しますから、今生きている人の多くが当時の記憶を持っていないのは当然です。国家としての談話などは記録されて公になり、その後も歴史の一部として残ってはいくでしょう。ですが、今や残り少ない、当時生きてその時代を経験した人々それぞれの記憶や物語はどうやって守られるのでしょうか。

個人的な話をすれば、今も健在の母が子供時代に東京での空襲を経験しているため、私たち子供は、とりわけ毎年この時期にはその頃の話を聞かされたものです。

昭和20年4月13日の城北大空襲で巣鴨の家を丸々焼かれたあと、両親や祖母、きょうだいともはぐれてしまった小学1年の女の子。そんな小さな子が幼稚園児の弟の手をひき、転がる焼死体のあいだを彷徨いながら恐ろしい一夜を過ごしたそうです。

避難所になっていた豊島区の大正大学構内でようやく家族と再会できたあとの、8人家族でひと部屋だけという間借り暮らしや、家の焼け跡から鍋を見つけ出し、曽祖母が懐に入れていた米をそこらじゅうで見つかる燃え残りの火を使って炊いたこと、ひよこの脚が浮いていて具の入っていないすいとんを食べたことなど、何度もくり返し聞いたので、自分が体験したことのように頭の中で映像化されてしまいました。

特に終戦記念日は、鶏肉や野菜の入ったミネストローネ風のすいとんが食卓にのることが多く、「ひよこの脚が突き出ていなくてよかった」と胸を撫で下ろしたのを覚えています。また親に頼りきった暮らしをしていた当時の自分と年の変わらぬ幼い母が焼け野原を彷徨ったり、終戦の日まで単身長野に疎開するなど想像しがたく、気の毒な気持ちでいっぱいになったのも忘れられません。

大人になってからは、大阪市内で空襲に遭った義父の話をよく聞きました。天王寺付近で機銃掃射の犠牲になりかけたことや、終戦直後、各家庭が預けた小麦粉を使い、ニクロム線が発した熱でパンを焼いてくれるサービスの列に潜り込んだことなどが印象に残っています。

私が何度も聞いた母の物語、義父の物語は、いずれも都会の子供の目線によるものですが、同じ戦時下の銃後に暮らした体験談でも、地方に暮らし、戦争をもう少し遠く感じていたというもの、だいじな息子や夫を戦死させた家族によるもの、在留外国人などマイノリティの立場でより過酷な時期を生きたもの、加害者的な立場に置かれ複雑な感情を抱いているもの……など、さまざまな物語の束がかならず存在しているはずです。

私が何度も聞いた母の物語、義父の物語は、いずれも都会の子供の目線によるものですが、同じ戦時下の銃後に暮らした体験談でも、地方に暮らし、戦争をもう少し遠く感じていたというもの、だいじな息子や夫を戦死させた家族によるもの、在留外国人などマイノリティの立場でより過酷な時期を生きたもの、加害者的な立場に置かれ複雑な感情を抱いているもの……など、さまざまな物語の束がかならず存在しているはずです。歴史とは歴史書に書き込まれたことだけがすべてではありません。もっと個人的で小さな歴史もまた、至るところで生じてきたのは当然のことです。

こうした個人的な歴史は聞く相手がいなければ表に出ることなく、また聞かされた相手もさらに伝えなければその歴史は儚(はかな)く消え去ってしまいます。オーラル・ヒストリー、つまり口伝えの歴史を書き留める行為は、そのような小さな声を記憶として残していく役割を果たします。アートライティングはさまざまな手法で書くことが可能ですが、このように消え去りがちな声を聞き取り、書き留めるのも重要な仕事のひとつでしょう。

同じ第二次世界大戦に関して、先日、東京国立近代美術館でおこなわれている「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」という展覧会を観に行きました。全体として「戦争画」がテーマとなっているのですが、そこにはさまざまなモチーフ、場面の切り取り方があるのだと感じました。大本営の意図を反映し、国威発揚のプロパガンダの役割を果たした大がかりな作戦記録画は、もちろんその中心と言えます。

https://www.momat.go.jp/exhibitions/563

東京国立近代美術館「記録をひらく 記憶をつむぐ」展

その一方で、銃後の生活を描いた作品、占領した土地の人々を描いた作品、傷つけられた身体や精神を表象した作品など、前線での戦いそのものではないテーマも多く描かれ、これらの絵画の群れを通して時代の空気を多層的に受け取ることができました。たとえば松本竣介の《並木路》(1943年頃)には、青が基調のがらんとした通りに戦争を感じさせる具体物がいっさい描かれておらず、ある意味不思議の念にも打たれます。また、戦地に駆り出された男性たちに代わり、工場労働から農作業まですべての日常を女性たちが担った様子を描いた連作や、プロの画家ではない人たちが素朴な絵に言葉を補いながら原爆投下直後を描いた作品などからも、戦時中に複数の時間が存在し、複数の体験があったことがあらためて確認できました。

タイトル「記録をひらく 記憶をつむぐ」には、戦後アメリカ合衆国に保管されていた藤田嗣治の作品など複数の戦争画が1970年に無期限貸与の形で日本の美術館に返還されたことも含意されているようです。これらを記録資料として現在の目で再考する、また前線だけでなく、それ以外のさまざまな情景から多層的な記憶を共有するのは、後の世代の人間がするべき必要な作業でしょう。

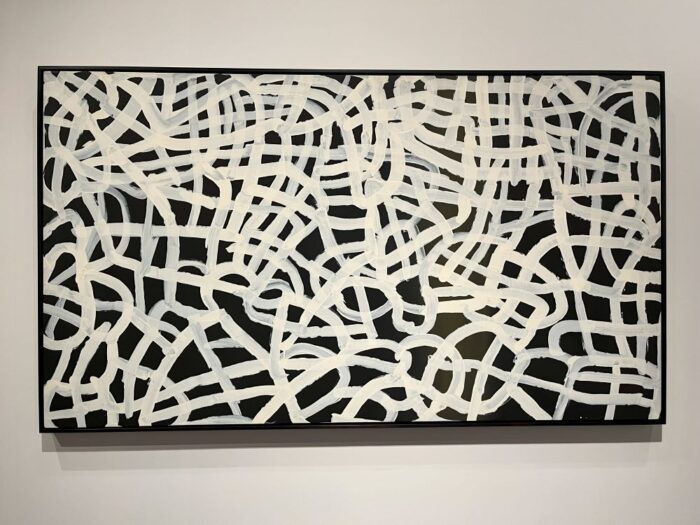

エミリー・カーマ・イングワリィ《アライチーのドリーミング》

オーストラリアをフィールドに人類学的な手法で歴史研究を進めた保苅実は、人々による肉声のみならず土地の石や植物などあらゆるものに歴史実践を見出す自らのアプローチをラディカル・オーラル・ヒストリーと名づけましたが、絵画も言葉ではないながら、こうした表現を通し、現代を生きる私たちに唯一無二の歴史とは異なる歴史を提供してくれているように思えます。

公の歴史からこぼれ落ち、忘却の淵にある物語は無数にあるはずです。私はフランスの植民地だったカリブ海の文学を長らく研究テーマとしていますが、その背後には17世紀から19世紀ぐらいまでアフリカから大西洋を渡ってカリブ海の農園に連行された奴隷たちの歴史が横たわっています。近代の奴隷制に関する歴史書は数多くあり、日本語で読めるものもありますが、その中で売買された奴隷の数などがデータとして記されることはあっても、個々の奴隷たちが具体的にどんな生を生きたのか、ほとんど伝えられることがありません。

現代のカリブ海の作家たちは、自分たちの祖先である奴隷たちのナラティブを、小説などフィクションの作品として創造することを試みてきました。フィクションであれば、どんな人物だったのか、どんな言葉を発していたのか、具体的な人物像をかたどることが可能になります。

最近、私が強く惹かれたのは、アフリカン・アメリカンの歴史学者、サイディヤ・ハートマンの仕事です。彼女もまた、アメリカ合衆国南部のプランテーションで働く奴隷の子孫ですが、日本語でも読むことのできる著作『母を失うこと 大西洋奴隷航路をたどる旅』(榎本空訳)は、祖先の足跡をたどってアフリカのガーナを訪ねる紀行文の形をとっています。

ハートマンは本書の中で、公の歴史書の記述には現れることのない祖先たちのナラティブをなんとか掬い取る方法を模索しており、奴隷船上での少女拷問殺害という記録をふまえて、その場の光景が目前でくり広げられているような、強い痛みが感じられるような鬼気迫るシーンを描写しました。歴史記述では「ないもの」にされてしまったナラティブをフィクションで補うこの方法を、ハートマンはクリティカル・ファビュレーションと名づけていますが、歴史学者の発したこのコンセプトを支柱にし、ニューヨーク近代美術館MoMAでも絵画やインスタレーション展示が行われました。学問と結びついた形でのアート活動のあり方も興味深いところです。

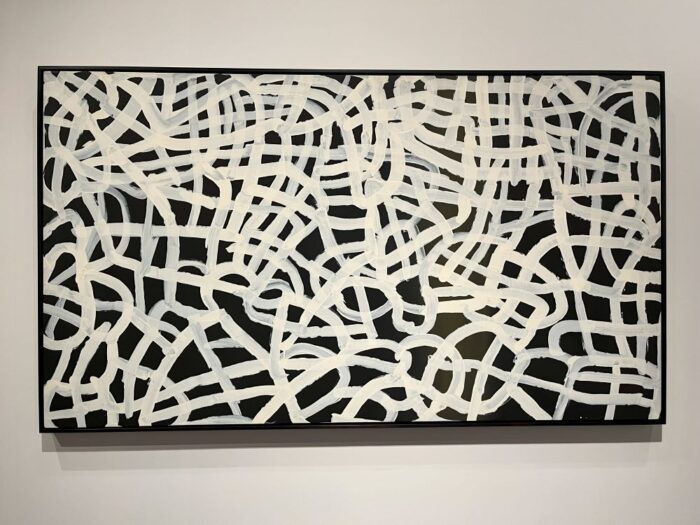

ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズ

ナラティブとアートと言えば、最近アーティゾン美術館で観た「彼女たちのアボリジナルアート オーストラリアの現代美術」は見応えがありました。西洋的な価値体系と隣り合わせながらまったく異なる価値体系に生きるアボリジニ女性作家たちの美術作品は、樹皮や木の幹に彩色したり、土地の精霊と結びついた点描や線描をえがいたりするなど魅力あふれるものばかりでしたが、なかでもアボリジニの女性作家グループ、ジャンピ・デザート・ウィーヴァーズによるアート作品は、自生する草を染めて制作した素朴ながらユーモラスな動物や人間のフィギュアが登場するアニメーション動画に、犬やロバなど動物たちとの密接な暮らしを語る現実の女性たちのドキュメンタリー画像が重なるという、なんとも心惹かれる構成でした。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/echoes_unveiled/overview/

アーティゾン美術館「彼女たちのアボリジナルアート オーストラリア現代美術」展

オーストラリアの砂漠に生きる彼女たちも、やはり西洋による植民地支配の中で声を消されてきた存在ですが、こうしたアート制作も個別のナラティブを持続させる有効な手段になるのだと感じました。

最近巷でよく聞く「〇〇ファースト」という表現には、自他の間にあからさまな境界を設け、「自」を尊重するという名目のもと、声を消されがちな存在を「他」の側に締め出す志向が感じられ、個人的にはしっくりきていません。主流のストーリーだけを見て理解した気になるのではなく、じつは無数にあるナラティブで成り立っている世界の複雑さに耳をすませ、また、未来にもつなぐ手立てを考え続けたいと思うのです。

参考文献

保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』岩波現代文庫、2018年。

サイディヤ・ハートマン『母を失うこと 大西洋奴隷航路をたどる旅』榎本空訳、晶文社、2023年。

*サムネイル写真は東京大学駒場キャンパスにて7月30日撮影。

アートライティングコース|学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

アートライティングコース

2025年07月03日

【アートライティングコース】「春はあけぼの。やうやうしろくなり行く山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる 」──清少納言『枕草子』

みなさん、こんにちは。アートライティングコース非常勤講師の青木由美子です。 今回は専門科目「演習1」の課題からディスクリプションについてお話したいと思います。デ…

-

アートライティングコース

2025年06月04日

【アートライティングコース】アートライティングと文芸のあわい

こんにちは。アートライティングコース非常勤講師の小柏裕俊です。今年度からアートライティングコースのブログを定期的に執筆します。 筆者は文芸コースにも長く関わって…

-

アートライティングコース

2025年05月14日

【アートライティングコース】プロの書き手が語りあう、「型通り」でない文章とは何か

こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 アートや文化に関する発見や考えを「書くこと」を通していかに発信するかを学ぶ本コースでは、批評やエッセイな…