文芸コース

- 文芸コース 記事一覧

- 【文芸コース】レポートを「書く」コツは「読む」こと

2025年08月20日

【文芸コース】レポートを「書く」コツは「読む」こと

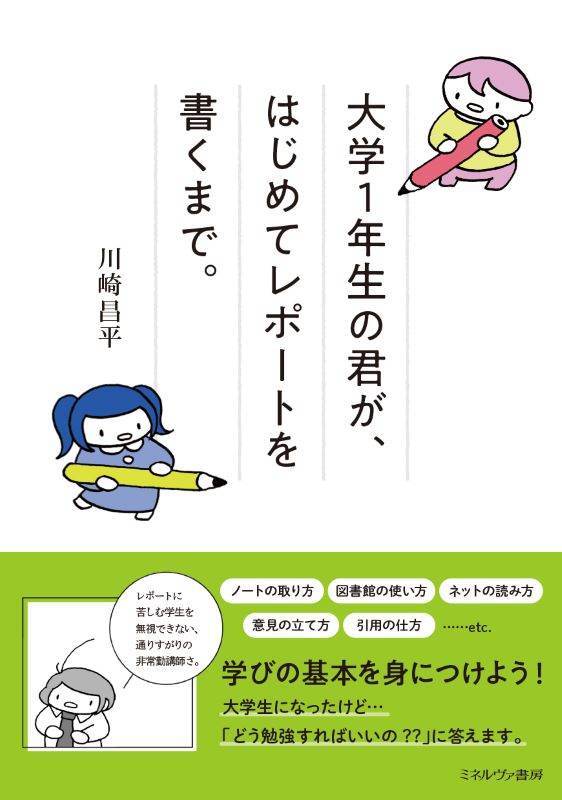

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。

今回は「レポートを書くのに苦労している」学生へのアドバイスをします。

まずは時間配分です。

目次

書くことに20%、読むことに80%の時間を使おう。

例えば、レポートの必要文字数が2000字程度だったとしましょう。400字詰め原稿用紙5枚程度ということですね。1枚書くのに1時間かかるとして、5枚で5時間。それが20%に相当するとなれば、だいたい20時間程度を読む時間に費やしてみよう、というメッセージです。

レポートには課題に取り組む際に読むべき書籍が指定されていたり、そうでないとしても参照すべき書籍が記されていたりします。シラバスを読むとほぼ間違いなく存在するので、そこにある本を探して、読んでみましょう。上記の時間配分に従うとして、仮にレポートに取り組む期間が1ヶ月あるとすれば、最初の3週間は読むことをして、残りの1週間で書くことをするイメージです。なぜそんな時間配分を推奨するかと言えば、

レポートに求められるものは……

「ちゃんと正しいことが書けているか」ではなく、

「しっかりと先行研究や関連書籍を読んだかどうか」だから。

……です。教員が学生のレポートに望むものは「正しい答え」ではありません。本学は芸術大学です。芸術に正解なんてありません。いや、芸術大学に限らず、そもそも大学でとは、答えのない問いに、何世代にも及んで、長い時間をかけて挑み続ける場です。この「長い時間」の中で生まれ編まれ鍛えられしてきた研究や思考の成果は、多くの場合書籍としてこの世に残っています。それらを読むことで、これから学ぼうとする未来が、どんな過去から成り立っているかがわかります。そして教員は、その過去の意味と価値とを学生と共有したいから、レポートを課題として課すのです。

ですから、レポートに対して学生が意識するべき部分はたった一つ。

レポートは「読んだ」ことを伝えるためのものである。

これです。レポートを通して「私は◯◯がわかりました」なんて書こうとしなくていいんです。理解が深まり思考が一定の結論に到達できるのはそれはそれで素晴らしいことですが、それがレポートに必要なゴールではありません。そのレベルに達しなければいけないという思い込みが、レポートへの苦手意識を醸成してしまうんです。

さあ、ここからが本題です。いいですか、「読んだ」ことを伝えるんですよ? どうすればよりよく伝わると思います? あなたが大好きな小説をオススメするべく友人に貸したとします。返されるときに「けっこーおもしろかったー。ラストすごいよかったー」と友人が口にしたら……思いますよね、「こいつ、ひょっとして読んでねえな!?」って。いや、よしんば友人氏がきちんと読了していたとしても、その感想であなたは満足できますか? あなたのオススメしたい物語って、そんなに簡単に消費できちゃうレベルの存在なんですか?

逆に友人氏が返却時に「やー、ストーリーはそこそこ楽しめたんだけど、15世紀のポーランドの文化風俗とか当時の宗教観とかの知識がゼロだからさー、ディテールが全然読めなかった」とか「ごめん、あなたのことがわからなくなった。主人公の動機を描くためとはいえ、導入部分がちょっと陰惨過ぎてムリっていうか拒絶感マックスだわ」とか言われたらどうです? 最高ですよね、だって友人氏は「読んだ」からこそその感想や思考に至ったわけですから。しょーもない同調より真剣な反発からこそ、文化芸術化は磨かれていきます。

さあ、もうわかりましたね? 上記の事例が示すように、レポートにおいても「読んだ」ことを伝える最良の手段は、浅い理解を書きつらねることではありません。

レポートでは「わからなかった」ことを書こう!

それも堂々と。安心してください。「わからなかった」と白状して、怒るような教員は、本学には一人として存在しません。「わからなかった」は学問をする上で微塵も恥ずかしい態度ではないからです。私は長く東京工業大学で非常勤講師をしているのですが、5年ぐらい前に、ある先生に「研究していて、もっとも嬉しい瞬間はなにか?」とお尋ねしたら、間髪置かず「データがうまくとれなかったとき!」とおっしゃっていました。予測していた理想通りの実験結果は理論や装置や検証におけるミスを明らかにしないわけです。期待を裏切るデータがとれたということは、すなわち「わからないこと」を研究中に発見できた事実を意味します。それが研究に新たな課題をもたらし、さらに学問を深めてくれる……ということなのでしょう。

ですからたっぷりと時間を使って読むことをして、その上で出会った「わからなかった」を書きましょう。実際、例えば私が科目責任者である文芸特講1を読むと、参照すべき書籍として三島由紀夫の『文章読本』が挙げられています。私はこの本を溺愛しておりあらゆる文章読本中で最もおもしろいものと考えているのですが、では内容をすべて理解しているかというと、まったくそんなことはありません。何度も読み返しては「こういうことを三島は言わんとしているのかなあ」とか「この一文の背後には三島のどんな思想が込められているのだろうか」とか、歳を重ねて読み返すたびに新たな疑問が浮かんでくるほどです。でも、だからこそ私はいつまでも本を読んでいられるし、疑問によって変化する思考のおかげで新たな表現に挑めるわけです。

その観点から言えば、レポートにおいて学生が「わからなかった」と書いてくれた文章は、教員にとっても貴重な財産になります。それが教員にとって知悉しているものであれば、「なるほどね、ではこっちの別の本を読んでみるのはどうでしょう? あるいはこの研究者の著作などが理解を助けるかもしれません」のようにアドバイスすることができます。文芸コースではすべての課題に教員が個別に講評文を用意しますから、「わからなかった」とハッキリ書いてもらえると、そうした課題を通してのコミュニケーションがとりやすくなります。

あるいは学生の「わからなかった」が教員の知識へ新たな刺激をもたらすこともあります(私なんかしょっちゅうです)。「ふーむ、フーコーのあのテキストに対してそうした疑問を抱く、か。いや、でも現代的な課題意識を照射したら、新たなテーマに繋げられるかもしれない」と思ったりするわけです(もちろんそう思ったことを、私はちゃんと学生に講評の中で伝えます)。

というわけで、結論です。

何を読んで、どの部分が、なぜ「わからなかった」のか。

そして「わからなかった」自分をどう考えるか。

それらを書けば、レポートは完成する。

上記はあくまでも「レポートが苦手な学生」のためのアドバイスです。「その通りにレポートを書いたのに、たいしてよい評価じゃなかったぞ!」というクレームは受け付けません。芸術に正解なんてありません、と冒頭で述べましたが、正解はなくても「おもしろい/おもしろくない」は厳然とあります。上記は「おもしろいレポートの書き方」ではなく、「レポートが苦手な学生であってもレポートを経て学ぶ力を鍛え育てるためのアイデア」ですから。

でも、少なくとも、わかっていないのにわかったふりをするレポートや、ましてAIに概要をまとめてもらって、それっぽく書いたレポートなどよりも、ずーっとずーっと高い評価を得られるはずですし、何より学生自身がレポートを糧にしやすくなる方法論です。

みなさんが勇気を出して「わからなかった」と書ける日を、ひとりの教員として楽しみにしております。

文芸コース主任 川﨑昌平

文芸コース| 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事

-

文芸コース

2025年07月16日

【文芸コース】フィクションは、基本的に何を書いてもいい──それなのに、なぜ私は自由に書けないのか?

文芸コースの麻宮ゆり子です。 今回は、フィクション(小説)を書く上で私が直面した “無意識の心理的抵抗” について、お話したいと思います。 まず、ノンフィクショ…

-

文芸コース

2025年06月13日

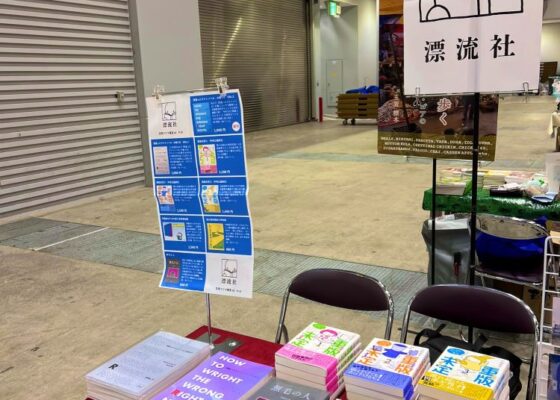

【文芸コース】「文学フリマ東京40」参加レポート

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 いつもいろいろな場面で「自分で本をつくりなさい。もう出版社だけが本を生み出す時代ではないのです。自分で表現し…

-

文芸コース

2025年05月22日

【文芸コース】食べものを描写する

文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は学生さんによく伝えている「描写」について書いていこうと思います。 かつて私が「小説の学校」へ通っていた頃、いつも言われていたの…